基于循环经济微观运行机制的思考——以陕北生态工业园建设为例

2013-12-24

“循环经济”一词,是由美国经济学家K·波尔丁在20世纪60年代提出的,引起国外学者的普遍关注。其理论集中在清洁生产、零排放、生态工业园产业链构建及运行机制和静脉生产等方面,实践集中在微观、中观、宏观三个层面。本文主要从循环经济产业链构建及其运行机制方面对陕北生态工业园的建设做一些思考。

一、循环经济的研究及实践

循环经济(Recycling economy)是对物质相对闭环流动型(Relative-closing material cycle)经济的简称,以物质能量梯次和闭路循环使用为特征,它要求遵循生态学规律,合理利用自然资源和环境容量,在物质不断循环利用的基础上发展经济,使经济系统和谐纳入到自然生态系统的物质循环过程中,实现经济活动的生态化。其本质是一种生态经济,倡导与环境和谐的经济发展模式,遵循“减量化、再利用、再循环”(3R)原则。循环经济以生态工业链为发展主线;以生态工业园为发展载体;以清洁生产为重要手段;以追求物质资源减量化为内在要求;以经济与生态的协同发展为根本目标。

(一) 国外的研究及实践

循环经济理论的研究主要集中于三个层面。

微观层面即企业小循环——清洁生产(Cleaner Production)理论。“清洁生产是将综合预防环境策略持续地应用于生产过程中,以便减少对环境的破坏”,并贯穿生产、产品和服务的始终。美国是最先实践这种理论的国家,以杜邦化学公司为典型代表。生命周期评价(LCA)方法。是一种对资源消耗和环境危害的评价和对产品环境特征分析及决策支持的工具,在循环经济中占有重要地位。其强调单个企业在每一生产过程即产品、工艺、分发和管理中,寻求环境影响的最小化。

中观层面即产业园区内循环。具有代表性的是产业共生(Industrial Symbiosis)理论与产业生态(Industrial Ecology)理论。20世纪70年代,丹麦的卡伦堡市出现了一种新的工业生产型态——生态工业园,John Ehrenfeld和Nicholas Gertler(1997)通过对卡市企业的研究指出,企业间可相互利用废物,以降低环境的负荷和废物的处理费用,建立一个共生系统,进而提出了产业共生理论。卡伦堡市生态工业园的成功为生态工业园建设、推广提供了宝贵经验。

宏观层面即社会的大循环。在宏观层面侧重于在社会层面上实施循环经济,是针对人类生活消费后排放的循环经济,如德国的包装物双元回收体系和日本的循环型社会体系。具有代表性的是零排放(Zero Emissions)理论,日本学者对该理论进行了发展,即创造出以最小的资源投入、取得最大的社会福利计划为目标,便可向环境负担较小的循环型社会迈进。日本政府明确提出了“环境立国”的目标,不断推进立法工作,在多领域进行零排放的循环型社会建设。

国外对循环经济的研究正逐步拓展到地区、国家甚至更广阔范围,其研究焦点集中于区域范围内的不同产业系统、工业群落之间如何通过有效集成来优化资源的使用,改善整体环境绩效,最大可能地推进区域可持续发展。Ernest Lowe最早提出了生态工业园概念,他与耿勇合著了《工业生态学和生态工业园》,该书系统地阐述了工业生态学基础理论研究以及实践运用,为生态工业园的理论研究和知识普及做出了较大贡献。Ernest Lowe以及Hall J.还有欧洲其他的研究机构对生态工业园的设计与操作的研究颇有建树,形成了一套完整的方法体系。Heeres(2004)通过比较荷兰与美国的EIP运行境况,认为荷兰的EIP比美国的更稳定是由于政府干预少,从而得出政府与EIP的关系。生态工业园是美国政府大力提倡的一种循环经济实现形态,目前,全美已有近100个生态工业园区,并各具特色。其他发达国家也积极致力于生态工业园的建设。

(二)国内的研究及实践

我国循环经济的理论研究和实践尚处于初期,其研究涉及研究范式、理论基础、发展理念、研究方法和学科建设等。蒋国俊,蒋明新等人在对四川投资集团公司组织“煤、电、冶产业链”的实践经验总结基础上,对产业链理论及其稳定机制进行了研究,界定了产业链的概念和基本的理论框架,总结了推动产业链稳定运行的定价机制、利益调节机制和沟通信任机制等三种机制。王兆华等人(2002)从交易费用的角度研究了生态工业园中的企业共生机理,是模仿自然生态系统的运作模式,并由各种在业务上具有关联关系的企业聚集在一起,并提出了生态产业链结构模型。冯久田(2003)论述了鲁北企业集团创建和运作三条生态工业产业链的成功实践,并分析了创建生态工业产业链的机制与环境,提出了建设鲁北国家生态工业示范园区的构想。徐大伟、王子彦(2005)等以卡伦堡生态工业园为例,从其发展历程对工业共生体的企业链接关系进行了比较研究。近年来,我国政府不断扩大循环经济理念的宣传、立法及循环经济的试点,目前成功的有广西贵港国家生态工业园区、鲁北生态工业化工园区、天津经济技术开发区等。

目前循环经济的理论研究多侧重于产业链的构建及其运行机制,其实践重在生态工业园建设。循环经济产业链的构建要在发挥资源优势和产业优势的基础上,遵循生态学的内在规律,是将经济效益建立在生态效益基础上的高效产业链。确保循环经济产业链的稳定运行,应将影响其运行的内在因素和外在因素有机结合起来,并形成一定机制,这也是国内循环经济研究的重点,其研究成果将对国内生态工业园的建设提供重要的理论支持。

二、陕北能源基地发展循环经济的产业链构建

陕北能源基地是21世纪我国经济发展的能源续接地,其可持续的能源产业发展在国民经济中有着不可替代的地位。2007年11月,榆林市被批准为国家循环经济试点市。为了确保陕北能源产业发展实现“低开采,高利用,低排放”的循环经济发展模式,对现有的工业园区布局、建设和相关产业链构建依照循环经济的要求进行思考。

(一)循环经济产业链及其类型

产业链是在一定的地理区域内,以某一个产业中具有竞争力或竞争潜力的企业为链核,与相关产业的企业以产品、技术、资本等为纽带结成的一种具有价值增值功能的战略关系链。循环经济产业链(Industry Chain of Circular Economy,ICCE)是指以恢复和扩大自然资源存量、扩充自然资源的增量为宗旨,以节约为原则,以技术创新为手段,以经济合理性为准则,为提高资源生产率和再生利用率,兼顾经济、社会、生态效益,依据生态学和工业控制系统原理对两种以上产业的链接所进行的设计(或改造)并开创为一种新型的产业系统的创新活动。

循环经济产业链兼顾生态规律与经济规律,依据生态学理论和工业控制系统原理,是符合经济运行规律的高效产业链。依其构建模式分为:

(1)依托型循环经济产业链,生态工业园多采用此生产模式。其产业链的形成以生态工业园中一家或几家大型核心企业(Anchor Tenant)为依托,众多中小型企业围绕核心企业进行运作,从而形成工业共生体系。由于核心企业的存在,一方面需要其他企业为他供应大量原材料或零部件,也为相关中小型企业提供巨大市场机会;另一方面,核心企业产生大量的副产品,如水、废料或能源等,为相关中小型企业提供生产材料,吸引中小企业围绕其相关业务建厂。卡伦堡生态园采用这种产业链,它适合石化、冶炼和机械等行业。

(2)平等型循环经济产业链。在平等型循环产业链中,一家企业会同时与多家企业进行资源的交流,依靠市场调节机制,通过平等的谈判合作来实现其利益。

(3)嵌套型循环经济产业链,它是一种复杂网络组织模式,吸收了依托型循环产业链和平等型循环产业链的优点,由多家大型企业和其吸附企业通过各种业务关系而形成的多级嵌套网络模式。

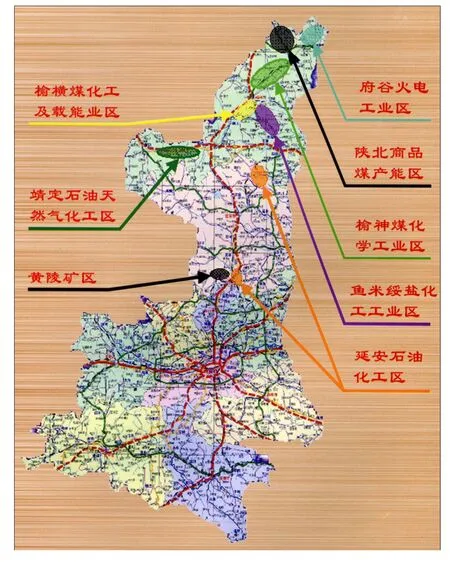

图1 陕北能源化工基地分布图

(4)虚拟型循环产业链是一种新的组织形式,主要借助现代信息技术,用信息流连接价值链建立开放式动态联盟,以市场价值的实现为目标,参与企业协同工作和优势互补,虚拟组织以循环产业链为依托。

(二)陕北能源基地发展循环经济的制约因素

陕北能源基地以工业园区为主要发展模式,目前形成八大工业园区(榆神煤化工园区、榆横煤化工园区、府谷煤电载能工业园区、雨米绥盐化工业园区、靖定油气产能园区、延安石油化工区和黄陵煤矿区)的发展局面(见图1)。由于对生态工业园区缺乏整体科学的规划,多数企业生产技术水平不高,产业升级乏力,企业之间缺少应有的互利合作理念等,制约着工业园区循环经济的发展,也影响着陕北能源产业的可持续发展。

园区发展定位模糊,内部企业之间缺乏有效的交流与合作。在园区建设中,地方政府以引资数量为主要目标,忙于上项目,重复建设,缺少从培育地方产业集群的角度引资建园,未形成各具特色、集中布局的产业群,难以形成集聚效应。由于缺乏统一规划和科学管理,许多企业规模小、技术水平低、管理不善、单位产品能耗高、资源利用效率低、能源严重浪费、环境污染仍未得到有效遏制的问题。

园区整体发展模式过于粗放,资源利用和环境改善方面缺乏系统措施。园区建设只重视在单个企业内部开展系统化的污染预防,实施清洁生产,忽略了不同企业间的合作。单纯依赖清洁生产方法无法从不同产业组成的工业系统高度来审视系统内部不同成员之间的物流和能源关系,也忽视了工业发展和周围自然环境之间的和谐问题,制约着陕北生态工业园的顺利发展。

(三)陕北循环经济产业链的构建

陕北地区是少有的资源富集区,其资源分布广、质量优、易开采,集煤、石油、天然气和岩盐为一地,为发展循环经济提供了客观条件。按照循环经济产业链间的横向共生、纵向闭合和产业链内部系统耦合的“食物链”规律及资源优势,在不同的资源区域,以神华、兖州煤业、鲁能化工和英美安格鲁等大型企业为核心企业,构建依托型产业链和平等型产业链,发挥各企业的优势。

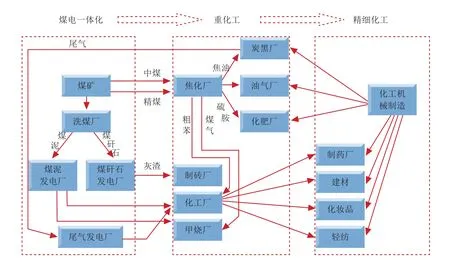

1.以煤为主要资源的产业链。适应于陕北煤资源集中的区域,包括煤炭的开采、洗选、焦化和半焦化、煤炭氢化、氨和氮肥的生产、苯和萘及其他有机合成半产品与产品的生产。由于煤炭与电力、钢铁或有色、机械等产业具有一定的前向或后向关联,这种循环与其他矿产工业循环关系密切。陕北煤的储量多、分布较广,以煤的产业链延长可发展成煤—电—建材产业链(府谷煤电载能工业园区、黄陵矿区),把原煤加工成洗精煤、洗块煤、煤泥、煤矸石;矿用煤泥、煤矸石及矿井水、生活污水经处理后用于发电;可开发建筑建材产业链,充分利用煤矸石发电后的灰渣制砖,不仅可以减少灰渣占地,节约就地取土制砖对土地的使用,还可创造可观的经济效益,降低对生态的破坏。煤—焦—化产业链(吴堡煤焦化园区):用煤生产焦炭,焦炉煤气全部回收,经净化后供民用和生产甲醇、二甲醚,同时回收焦油、粗苯等,加工生产10多种精细化工产品,煤—油—化产业链(榆横煤化工园区):以煤为原料建设大型甲醇装置、甲醇制烯烃(MTO/MTP)装置和聚烯烃装置、煤制油装置,其产品为煤制油、甲醇、MTO和PVC等。并逐步形成符合产业生态学原理的煤油、电化、煤电、焦化循环经济生态工业园区。其循环经济的产业链见图2。

图2 循环经济条件下陕北煤炭工业产业链构建

2.以石油为主要资源的产业链。陕北石油资源蕴藏丰富,主要集中在延安地区和横山县(延长石油化工区)。以石油为主循环有两大分支体系:一是石油炼制,主要是通过蒸馏、分解、热裂化、重整等手段进行石油的提炼,生产各种动力燃料油、润滑油和重油;二是石油化工生产,主要是从石油中提炼出碳氢化合物,并利用石油伴生气生产多种有机合成半成品,再进一步可生产合成产品和其他化工产品,如塑料、合成纤维,合成橡胶、合成洗涤剂、染料、医药、农药、化肥等。

3.天然气为主要资源的产业链。靖边、米脂、绥德等地是天然气资源富集区(靖边石油天然气化工区)。天然气与石油资源具有密不可分的内在联系,其循环通常与石油动能化学循环类似,并且还可以相互交叉,形成相似的化工产品链。从天然气中可生产乙炔和合成气,然后制取用于氮肥生产的氨和甲烷,使有机合成与基本化工相互结合,生产出氮肥、尿素、树脂、酚醛树脂及塑料、合成纤维等有机半成品。

4.化学矿或其他非金属矿采矿化学循环。在盐湖资源富集区(鱼米绥盐化工区),利用天然盐或钾肥生产的废料通过电解制取的氯气,可以将基本化学工业与有机合成化学工业结合起来,如电解食盐后的氯气与天然气加工的乙炔和合成气,既可补充氮肥和苛性钠生产,又可生产氯的各种有机化合物,利于氯气平衡。

三、健全陕北循环经济产业链的运行机制

构建科学的循环经济产业链是发展循环经济的重要手段,健全循环经济产业链运行的机制是循环经济发展的制度保障。

(一)创新思维方式、确立生态经济观,落实科学发展观

循环经济是一种生态经济,是人们出于环境保护的一种新的思维方式。资源和环境是人类生存、发展的基础,保持人与自然关系的和谐,要求合理利用自然资源。生态工业园的建设要遵循自然生态学的机理。在园区规划上,依照国家环保总局发布的《综合类生态工业园区标准》、《行业类生态工业园区标准》和《静脉产业类生态工业园区标准》三项试行标准。对“十一五”期间生态工业园建设进行评估,梳理存在问题及其原因;借鉴丹麦卡伦布生态工业园、鲁北生态园成功的经验;将生态工业园建设纳入“十二五”规划,要加强对发展循环经济的专题研究,如节能、节水、资源综合利用、再生资源回收利用等循环经济发展重点领域的研究工作。陕北能源产业按照目前八大生态园区的布局,明确不同园区的建设目标、产值规模、污染物排放指标、环境指标等。确保陕北能源基地以生态工业园的模式实现可持续发展。

(二)健全循环经济产业链的运行机制

产业链的运行是指循环经济产业链内部企业遵循循环再生产的要求,将上游企业产生的废弃污染物收集处理用作原材料进行加工生产的过程。其运行机制是指在循环经济中,影响、制约乃至决定循环经济产业链运行的各节点企业之间相互联系和作用的制约关系及其功能。循环经济产业链是一个整体,构建其稳定的运行机制是确保产业链内每个企业受益的根本保障,也是循环经济正常循环的关键。其影响因素分为内部因素和外部因素,内部因素有利益分配机制、沟通协调机制、信用契约机制和监督激励机制等。循环经济产业链由每个节点不同生产企业组成,上游企业产生的废料及污染物作为下游企业的原料,在循环过程中,各企业主体间的合作是关键。产业链内每个节点企业是平等的市场主体,彼此的法律地位平等,每个企业与其上下游企业之间的合作应本着公平、互利、共赢和权利义务对等的原则订立契约,确保每一方参与者的利益,这也是影响其内部运行的核心因素;合作中,各方应信守承诺,本着诚实守信的原则履行契约的相关义务,方可确保自己的利益不受侵害,为产业链正常运行奠定基础;合作方应约定畅通的沟通机制,一旦某一企业因市场价格、政府政策变动利益受影响,产业链内相关企业应着眼于实际,及时进行沟通,协调各方的利益,必要时合作各方应放眼于长远利益,确保产业链的稳定运行。由于经济运行的环境千变万化、且是不可预知的,产业链内各企业在签订契约时不可能穷尽一切可能发生的情况,若彼此间的信任机制、沟通机制不能如愿发挥作用,为了确保产业链稳定运行,有必要引入激励监督机制。委托园区管理者或合作各方都认可的有一定知名度的权威机构,对搭便车、偷懒及侵害其他合作者利益的行为进行调解或作出“制裁”,给遵守契约者一定的荣誉(诚信度认证等),确保产业链稳定运行。影响产业链运行的四大机制是相互联系并相互制约的有机整体,利益分配机制是核心;信用契约机制是基础;沟通协调机制是手段;监督激励机制在于对其他机制起约束、规范作用。内部运行机制共同发挥作用,循环经济产业链才能有效稳定地运行。

循环经济产业链的运行还会受到外部一些因素的影响。如政策因素、法律因素、自然环境因素和公共意识及舆论因素。陕北生态工业园的建设刚刚起步,在园区规划方面政府要树立经济效益与生态效益相结合的思想,将园区建设的经济效益建立在生态效益的基础上,因此,对那些在园区产业链中下游企业的审批、投融资、税收和财政政策等方面给予优惠,给企业在绿色技术研发和人才引进方面予以大力支持;特别是对废物再利用的企业基建、环保投资补贴等给予优惠;借鉴国外成功经验,建立循环经济相关法律法规体系是促进循环经济发展的重要手段和有力保障。要形成循环经济法律体系的整体意识,以《循环经济促进法》作为基本依据,确定循环经济在社会发展中的地位,明确政府、企业、公众在发展循环经济中的权利和义务;立法应突出自然环境与资源保护,坚决制止乱占土地、大兴土木的行为;同时,还应该抓紧制定各类相关法律法规,如废弃物循环法、再生资源回收管理条例、绿色采购法等,明确如何处理循环经济立法与其他相关法律的关系。为规范生态工业园内各企业的经营行为和合法利益不受侵害,确保园内产业链稳定运行提供法律制度保障。法律因素和政策因素至关重要,在良好的法制环境和政策环境下循环经济产业链能得到平稳发展,自然环境因素和公共意识及舆论因素是补充,会通过特有的途径对循环经济产业链产生一定的影响。产业链的成功组建及其稳定运行是内部运行机制与外部影响因素共同作用的结果,内部运行机制是关键,直接影响企业组建产业链动力的激发,外部环境因素是补充,影响企业组建产业链的自觉性,起到引导企业倾向性地选择组建产业链的作用,为产业链的稳定运行提供有力的外部保障。

[1] 王晓冬.循环经济思想渊源及演化探析[J].当代经济研究,2008, (11): 21.

[2] 解振华.关于循环经济理论与政策的几点思考[N].光明日报.2003-11-03 (2).

[3] 蒋困俊,蒋明新.产业链理论及其稳定性研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2004, (1): 36-38.

[4] 曾智科.循环经济产业链运行机制研究[D].江西财经大学学位论文,2008, 3-9, 17-21.

[5] 任润厚.大力发展循环经济,打造绿色能化大集团[EB/0L].http://www.sdpc.gov.cn/hjbh/hjjsjyxsh/t20090504_276909.htm.

[6] 葛文静,李建中.国外循环经济模式对陕北能源基地可持续发展的启示[J].中国石油大学学报(社会科学版),2008, (1):15-16.

[7] 王兆华.北京市发展循环经济战略、路径与实施对策研究, 北京市发改委网, 2010.1.13.

[8] Kumar C,Patel N.Eds.Industrial Ecology Proceeding of Colloquium.Washington DC:the National Academy of Science of the USA.199l.