全产业链视角的农产品流通产业升级

2013-12-23张晓林

张 晓 林

(天津农学院经济管理系, 天津市300384)

一、引言

农产品流通连接农产品生产与消费,是农业产业化经营的关键环节和重要保障。当前我国农产品流通行业总规模已达10 万亿元。农产品流通产业作为融合农产品运销、批发、零售、国际贸易和流通服务的复合型产业,已从国民经济的末端走向先导,成为国民经济中一个独立的、重要的产业。[1]但是,我国农产品流通仍存在产业结构松散、市场集中度低,供需衔接不畅、流通风险高,流通环节多、成本高、效率低,流通增值功能弱及价值分配错位等问题。“卖难、买难”、“菜贱伤农、菜贵伤民”及农产品质量安全事故频发是落后农产品流通体系的现实表现,也是当前社会经济发展中亟待解决的重要问题,因此,必须对我国农产品流通进行战略性变革和系统化改造升级。

孙剑、龚继红等[2]认为,应该从农业流通现代化入手,把农业现代化的要素市场、产品市场和外部环境因素结合起来,探讨农产品供求均衡机制与生产技术等要素的供求机制。郑鹏、李崇光[3]分析了我国农产品流通现代化的路径选择问题,指出小农户与大市场的有效对接和农产品区域流通现代化的可能路径。产业链(Industrial Chain)的思想最早可追溯到亚当·斯密的社会分工理论。它是一个以企业为单位的、基于所提供产品和服务之间的技术经济关联而形成的纵向集合。从不同角度考察,产业链可表现为产品链、技术链、结构链、价值链等不同形式。刘贵富[4]提出产业链“内含链”的概念,认为产业链是一个内含有产品链、技术链、结构链、价值链等不同子链的复合链,构建产业链包括接通产业链和延伸产业链两个层面。产业链是研究产业升级一个很好的视角。谷永芬、吴倩[5]依据产业链升级即使产业链运行效率和价值实现不断提高的转变过程这一内涵,从产业链延伸、产业链拓展和产业链整合三个维度探讨了农业产业链升级问题。中粮集团是产业链理论的重要实践者,提出了全产业链发展模式。冯长利等[6]对中粮集团全产业链价值创造路径进行了研究,对其战略活动、战略集聚和价值创造之间的良性互动关系作了全面解析;杜龙政、汪延明[7]从大食品安全视角,提出了全产业链治理模式;黄祖辉等[8]对肥西老母鸡的全产业链经营模式与机制创新进行了研究。

从现有文献来看,全产业链研究更多地集中于对这种商业模式和企业战略的讨论。本文从全产业链角度探讨农产品流通升级问题,认为全产业链是我国农产品流通产业升级和流通体系优化的重要路径与模式,全产业链模式对于促进我国农产品流通产业变革具有重要意义。

二、全产业链内涵

商业模式本质上是一种基于价值链创新的企业全部价值活动的有效组合,与通过对这些价值活动所涉及的全体利益进行优化整合而实现的有效制度安排集合的总和。[9]企业商业模式的生成与演进是在企业价值导向的驱动下,在内外环境交互作用下形成的一种均衡状态。同样,全产业链模式是基于企业资源和能力基础,在我国居民食品消费升级、农业产业升级、食品质量安全形势严峻的大背景下应运而生的。

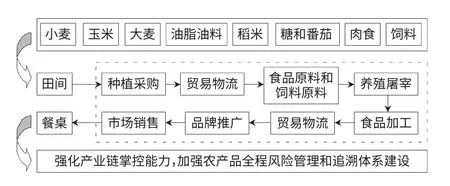

以中粮集团为例,2009 年初,中粮集团基于外部环境和自身发展要求,将全产业链的开发与建设确定为企业在新时期的发展战略。秉承“产业链、好产品”的理念,以消费者为导向,力图打造“从田间到餐桌”的全产业链模式,构建从种植、养殖到加工、物流,再到贸易、研发直至销售的完整产业链条(如图1 所示)。从其外部环境来看,面对国际主要粮商在中国的不断扩张与国内粮油产品需求和供给环境的改变,国家急需中粮集团这类强有力的企业主体控制农产品原料的稳定供给并维持物价稳定。同时,随着消费升级,消费者的食品安全意识渐趋增强。而近年来瘦肉精、毒奶粉、三聚氰胺等农产品、食品安全事件频发,严重损害了消费者的切身利益,制约了食品产业的可持续发展。为消费者提供安全健康的食品成为政府高度重视、社会高度关注的热点问题。从其自身发展来看,作为重要的粮油生产、加工商,中粮集团具有多元产业链的基础,但一定程度上存在业务重叠、关联性低及逻辑关系不清和相互争夺资源的情况,基于全产业链进行资源及业务整合是解决这些问题并打造核心竞争力的必然要求。而中粮集团的资本优势和强大的资本运作能力也是全产业链战略的基础和必要条件。2009 年以来,通过一系列并购、重组等资本运作和渠道构建、品牌推广等产业链整合活动以及国家相关政策(主要源自国家对“三农”问题的重视)的扶持,中粮集团现已在稻米、小麦、玉米、大麦、饲料、肉食、油脂油料、糖和番茄八个领域构建起相对完善的产业链,其“全产业链”加工子公司和机构已达到125 家,旗下品牌(包括福临门食用油、长城葡萄酒、蒙牛乳制品、屯河番茄制品、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道场方便面、悦活果汁等)已超过20 余个。[10]

全产业链强调以消费者为导向,从产业链源头做起,通过对原料获取、物流加工、产品营销、品牌推广等关键环节的有效管控,形成覆盖种植养殖、初级加工、生产制造、仓储运输、分销零售等多个环节的全产业链和全流通体系,实现“从田间到餐桌”的全产业链贯通,创造相应的企业价值和社会价值。关于全产业链模式的内涵及其特点,应明确以下几点:

第一,全产业链的核心是打通整个产业链,追求产业链的可控性、安全性。全产业链是在劳动分工提高生产率的基础上所实现的新的产业整合,是更为彻底的纵向一体化,比单纯的向前纵向一体和向后纵向一体延伸得更远、更彻底,强调要构建从产业链源头到消费终端的完整产业链条。全产业链模式通过全产业链介入,将农产品生产、加工、流通及其他活动置于统一的控制之下。企业对全产业链的系统管理和有效掌控,有利于提高整个行业的效率和集中度。全产业链的大型企业集团凭借这种纵向打通、横向协同的产业优势,统领农产品流通产业链上的其他环节或其他企业,控制“从田间到餐桌”各产业链的源头、关键环节和终端出口,从而形成对产业链的全程控制。这也是解决我国目前农业产业集中度低、农产品安全事故频发的有效方法。

图1 中粮集团全产业链示意图

第二,全产业链的“全”,体现在农产品流通过程的全环节、全过程、全循环、全要素。从流通的角度看,生产是流通中的生产,交易是流通中的交易,消费是流通中的消费。农产品流通以消费者需求为起点,涵盖生产领域和消费领域。因此,农产品流通要求把产业链源头到终端的全部环节都纳入管理体系,是不断发展的全过程和全循环的流通。这个过程也一定是全要素的流通,不仅包括有形要素,还包括品牌、文化、服务、信息、人力资本等无形要素,[11]通过这些要素的协同整合,提升产业链运作效率和效益。全产业链也一定是一个开放的系统,而不是一个封闭的循环,在产业链的循环可以是大循环,也可以是小循环,而每个循环都会对整体有刺激进步的作用,所以全产业链的模式是一种新增长方式的模式,为企业提供了增长空间。[12]

第三,谁来链?产业链是由一家企业建设还是由产业链条上每个产业独立的企业共同建设?信息不对称在产业链整合过程中增加了协调成本,使得交易费用大大提高,而且每个企业在每个阶段的加价——成本边际,导致价格扭曲及整个产业链的利润大大降低。[13]因此,以一个核心主体建设完整的产业链条,责任明确,利益清楚,交易成本低。而全产业链的构建主体只能是那些拥有现代化的经营战略理念、先进的生产技术水平、较高的市场营销能力、强大的资本运作能力和资源整合能力的经营主体,主要是龙头企业、大型连锁超市、物流中心、专业合作社等核心流通组织。而全产业链模式也反过来提升了企业对资源的使用和掌控能力,促进企业资源在产业链上的高效布局和能量迸发。

第四,怎样链?全产业链并不要求一个企业全部拥有产业链上的每个环节,但要求能控制产业链上的这些环节。因此,维系产业链主体间关系的纽带可以是产权关系纽带、契约关系纽带或管理关系纽带。全产业链的企业应以提升经营效率、减少交易成本和风险为目标进行产业链的设计整合与资产布局,将某些环节以独资、控股或参股的方式参与产业链各环节的投资经营,而又与其他利益主体在某一(些)功能环节以合同契约、战略联盟等方式进行联结,把企业之间原来上下游的买卖协同关系由合作、交易的层面提升到战略协同高度,把企业价值实现在产业链的不同环节。

三、全产业链模式促进农产品流通产业升级

产业升级是指产业由低技术水平、低附加价值状态向高新技术、高附加价值状态的演变趋势,是资源比较优势从土地、劳动力等低端要素发展到资本、技术等高端要素的动态转化中,促使新兴主导产业不断涌现,旧主导产业的产业素质、技术进步和产业结构不断提升的动态过程。[14]对于产业链概念的理解,吴金明、邵昶[15]认为,基于“一对一”对应观点只能反映产业链某一方面的特征,不能完全概括产业链概念的内涵,并提出产业链的四维概念模型,认为产业链是基于产业上游到下游各相关环节,由供需链、企业链、空间链和价值链这四个维度有机组合而形成的链。在实际研究中,基于不同的考察视角和目的,产业链也会表现为各种不同的具体形式。农产品流通产业可从其产品链、组织链、技术链、价值链几个维度来具体考察和分析。

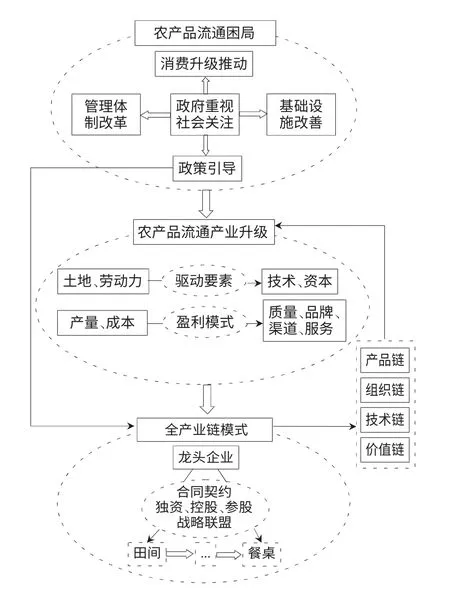

作为社会持续的热点和政府高度关注的问题,迫切要求改变农产品流通中供需衔接不畅,农产品价格、产量大幅波动,食品质量安全问题频发的现状。而随着居民收入水平提高和消费结构的变化,消费升级应是持续化的趋势,这种发端于“餐桌”的消费升级,不仅仅是饮食结构的改变,升级从末端进一步向上游延伸、扩张,必将带来农业经营理念和农产品流通体制的变革。产业升级要求农业经营的驱动要素从土地、劳动力等低端要素向技术、资本等高端要素转变。因此,现代农产品生产、流通的主体,只能是拥有先进技术和雄厚资本的龙头企业、大型公司。农业经营理念要求从以生产为中心向以消费为中心转变;从单纯保障产量增长、降低生产成本向满足需求、创造新消费体验,更多关注质量、品牌、渠道、服务方向转变。全产业链模式是现代农业的时代特征,也是推动我国农业现代化的有效方式。全产业链模式通过有实力的龙头企业实现资源整合及产业链延伸,构建一体化流通体系,从而实现农产品的广度、深度开发和多次转化增值,促进农产品生产和市场、农户和市场的紧密衔接,带动行业提升和产业升级。全产业链模式通过实现农产品流通产品链、组织链、技术链、价值链的高级化促进农产品流通产业的升级(如图2 所示)。

1. 产品链高级化

现代农业是农产品生产与流通融为一体的产业。大部分农产品要在生产领域增值很难,但通过产业链延伸,进入流通领域和加工领域,初级农产品经过流通加工、包装或深加工就可大大增值。产业化的关键在于工业化、品牌化。品牌是农产品实现价值增值的主要手段。全产业链模式下,更利于农产品的系列化、品牌化深度开发,实行“标准+规模+品牌”的经营体制,构建多产业融合的全产业链经营模式。全产业链模式更有利于以品牌整合整个产业链,通过标准化管理和规模生产,进行农产品品牌的资产运营,以品牌溢价实现整个链条价值的提升。例如,“肥西老母鸡”打造出了一条集养殖、加工、餐饮、旅游、文化于一体的全产业链经营模式,即以生态化、规模化养殖为特点的第一产业;以规模化、现代化加工及配送为特点的第二产业;以活鸡专卖和快餐连锁为特点第三产业;以鸡文化休闲与创意为特点的第四产业是信息产业,实现了全产业链的产业化经营。[16]

2. 组织链高级化

我国当前农产品流通存在的产需衔接渠道不畅、价格波动大、流通成本高、质量安全风险大、农民在流通中处于弱势地位等一系列问题,源于农产品流通方式落后,流通的集约化、组织化程度低,市场主体发育迟滞。全产业链模式以大公司或企业集团为产业链组织领导者,将农业资本与工商业资本紧密结合起来,实现农产品生产、加工、物流、营销的一体化。这种现代产业组织形式有利于解决小生产与大市场的矛盾,促进流通的现代化。产业链领导者能及时掌握市场需求信息,控制和引导整个产业链提供数量合适、价格合理、质量合格的农产品,并通过合同、契约等保证产品销路和各方利益,提高整个产业链运营效率。全产业链模式从生产、流通、销售等环节同步入手,龙头企业与专业合作社、种植大户、家庭农场等直接对接,打造高效流通组织链,促进“小生产、贵流通、大市场”向“大生产、畅流通、大市场”方向变革。

3. 技术链高级化

与产业链相伴,存在一条相应的技术链约束。落后的农产品流通产业链也一定相伴着一条落后的流通技术链。一方面,我国农产品采后商品化处理率不到10%,储藏保鲜比例很低,分等分级,半成品加工和规格化、标准化包装等增值服务能力还很弱;而另一方面,落后的物流技术造成流通损耗大、成本高、运输半径小。据统计,我国一年的果蔬损耗超过1000 亿元。产业链升级的前提是必须掌握相应的技术链,通过技术链升级实现产业功能完善、产业层级提升。现代信息技术、冷链物流技术是农产品流通产业升级的必备技术条件。技术升级可分为技术链的链内升级、链间顺序升级和链间跨越升级几种模式,而技术引进、技术合作、技术创新是其必要的手段和方法。[17]全产业链模式下,更有利于建立健全良性的研发投入机制,实行产学研合作开发,促进产品检验检测、冷藏保鲜、仓储运输、物流加工配送、信息服务等系列技术的研发和集成应用,促进技术链的跨越式升级,实现农产品流通信息化、标准化和品牌化,促进追溯体系建设,实现农产品流通产业的跨越式发展。

图2 基于全产业链的农产品流通产业升级

4. 价值链高级化

产业链形成的动因在于产业价值的实现和创造。价值链是指各产业环节之间的价值联系,是引领产业链形成和发展变化的重要关系链,而产业链是产业价值实现和增值的根本途径。价值链升级表现为产业链价值创造能力的提升和产业链上科学合理的价值分配体系的形成。农产品流通的产品链、组织链、技术链升级必然带来其价值链的升级,而产品链、组织链、技术链升级也是价值链升级的必然要求。全产业链模式下,农产品流通产业价值创造能力的提升,在创造更多企业利润、实现企业价值、树立企业形象的同时,创造了更大的社会公共价值,促进“买难卖难”、“菜贱伤农、菜贵伤民”等问题的解决,保持农产品价格稳定,降低食品安全风险,降低农户经营风险,增加农民收入,实现农户、企业、消费者共赢。

四、结论与政策建议

当前农产品流通困局主要源于我国落后的农产品流通体系。其主要缺点是产业链衔接不畅、组织化程度低、农产品增值能力弱。全产业链以消费者为导向,从产业链源头做起,通过对产业链的有效管控,实现“从田间到餐桌”的全产业链贯通。全产业链模式是打通产业链、改变农产品流通困局的重要举措,更是促进农产品流通产业规模化、标准化、品牌化的重要路径。全产业链是实现我国农产品流通产业升级和流通现代化的主要模式,通过实现农产品流通产品链、组织链、技术链、价值链的高级化促进农产品流通产业的升级。产业升级应充分发挥市场机制的引领作用和政府公共政策的支持作用,坚持市场机制的基础作用与政府服务管理相结合。

第一,加大政策扶持力度,促进农产品流通产业发展。应加强对农产品流通产业规律的研究,制定产业发展政策和规划,引领农产品流通产业发展。政府应制定税收、融资、人才、土地等一系列相关优惠政策,加大对农产品流通产业的支持力度。应通过优惠政策,吸纳更多社会资本力量投入农业及农产品流通领域。通过构建产学研合作机制及建立政府产业发展基金,加大对农业产业化和龙头企业的支持力度。特别是在产业提升阶段,应加大政府扶持力度,促进产业加速升级,实施赶超型的产业发展战略,而不是重复发达国家走过的道路。

第二,促进龙头组织全产业链发展,带动农产品流通产业升级。加大流通主体扶持力度,培育壮大龙头组织,打造一批自主创新能力强、加工水平高、拥有知名品牌、处于行业领先地位的大型龙头企业,使之成为农产品流通产业发展的依托和骨干。并鼓励和引导有实力的龙头企业加大产业链布局,构建上中下游密切关联的产业体系及全产业链介入的流通体系。加大对龙头企业和大型流通组织的支持力度,提高技术创新能力,大力推广应用新技术,改善农产品贮藏、加工、运输和配送等冷链设施与设备,提升流通技术水平;鼓励和引导龙头企业创建知名品牌,推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。

第三,加大农产品流通基础设施建设,促进农产品流通产业乃至农业的跨越式发展。农产品流通基础设施是农产品流通主体赖以生存和发展的物质技术条件,主要包括道路和运输仓储设施、邮电通信设施、交易设施等生产性基础设施,商务服务设施、教育培训机构、金融保险机构等社会性基础设施,行业管理部门、法律法规、财政金融政策、产业政策等制度性基础设施。农产品流通基础设施大部分具有公共产品和准公共产品的特点,具有公益性,应属于公共财政投资领域,政府是其投资主体。应加大财政金融和政策支持力度,强化农产品流通基础设施投资,把农产品流通基础设施建设纳入农村基础设施建设和城市基础设施建设的范畴,明确农产品流通设施占国家财政支农资金的具体比例。[18]通过加快农产品流通基础设施建设,带动农产品流通产业结构的高级化和合理化,促进产业跨越式发展。

第四,突出行业管理,建立适应农产品流通产业发展的管理体制。行业管理是指按行业规划、按行业组织、按行业协调和按行业沟通的产业管理体制。目前的农产品流通产业缺乏统一规划与管理,主要还是一种条块分割的部门化的组织管理体制,涉及国家发展和改革委员会与工商、质检、农业、卫生、交通、税务等诸多管理部门,关系复杂。这种部门化管理阻碍行业管理,在一定程度上割裂了流通企业之间的经济联系及全国统一市场的形成,也容易造成行政手段的直接干预和宏观调控与中观行业管理的混乱。只有以行业管理代替部门管理,才能形成完整意义上的产业管理。建立科学合理、统一高效的产业管理体制,才能适应并促进农产品流通产业发展。因此,应建立统一的行业管理规制机构,充分发挥行业协会等组织的作用,采取政府与产业界相互作用的产业规制模式,实施涵盖产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策的综合性产业政策,为农产品流通产业发展创造良好的政策规制与环境。

*本文系国家社会科学基金项目“全产业链视域的鲜活农产品流通困局与破解机制研究”(项目编号:12BGL079)的部分成果。

[1]、[11]、[18]贾敬敦,王炳南,张玉玺,等.中国农产品流通产业发展报告(2012)[M].北京:社会科学文献出版社,2012:64、12-13、49-61.

[2]孙剑,龚继红,李崇光.农业现代化进程中的农业流通现代化研究[J].农业经济与管理,2010(2):5-11.

[3]郑鹏,李崇光.农业现代化背景下农产品流通现代化的路径选择——一个理论分析框架[J].中国流通经济,2012(5):24-29.

[4]刘贵富.产业链的基本内涵研究[J].工业技术经济,2007(8):92-96.

[5]谷永芬,吴倩.我国农业产业链升级路径选择[J].江西社会科学,2011(8):88-93.

[6]冯长利,兰鹰,周剑.中粮“全产业链”战略的价值创造路径研究[J].管理案例研究与评论,2012(2):135-145.

[7]杜龙政,汪延明.基于大食品安全的全产业链治理研究[J].科学决策,2010(10):29-38.

[8]、[16]黄祖辉,米松华,陈立辉.农业产业化的全产业链经营模式与机制创新——“肥西老母鸡”的实践及其启示[J].农业经济与管理,2011(6):45-50.

[9]关鑫,吴维库.企业相对核心能力:概念内涵与理论框架[J].经济与管理研究,2011(9):89-95.

[10]李予阳.打造全产业链好产品——访中粮集团董事长宁高宁[J].中国食品,2010(2):58-59.

[12]宁高宁.全产业链靠系统取胜[J].现代国企研究,2011(2):19-20.

[13]张利庠.产业组织、产业链整合与产业可持续发展——基于我国饲料产业“千百十调研工程”与个案企业的分析[J].管理世界,2007(4):78-87.

[14]朱卫平,陈林.产业升级的内涵与模式研究——以广东产业升级为例[J].经济学家,2011(2):60-66.

[15]吴金明,邵昶.产业链形成机制研究——“4+4+4”模型[J].中国工业经济,2006(4):36-43.

[17]刘冰,王发明,毛荐其.基于全球技术链的中国产业升级路径研究[J].经济与管理研究,2012(4):58-63.