护理干预对老年骨质疏松症患者的影响

2013-12-21杜美兰蒋芳琴

杜美兰 蒋芳琴

(苏州大学附属第一医院麻醉手术科,江苏 苏州215006)

骨质疏松症(Osteoporosis,0P)是一组全身性的骨骼疾病,是以骨量减少,骨组织微细结构破坏为特征,导致骨强度下降,骨脆性增加,极易发生骨折。随着我国人口的老龄化,骨质疏松症已成为日益严重的公共健康问题。现将我院2009年9月~2012年8月对120例骨质疏松症患者实施药物和综合护理干预效果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组120例骨质疏松症患者,男性70例,女性50例,年龄60~85岁,平均72.5岁。均有自发性疼痛,腰背部疼痛70例,四肢痛12例,腰背部疼痛伴四肢痛38例。均无内分泌、代谢性、风湿性疾病及心、肝、肾功能损害。所有患者均使用美国LUNAR公司PIXI型双能X线骨密度仪对桡骨远端进行骨密度值的测定。原发性骨质疏松症诊断标准参照我国试行标准[1]。将患者随机分为观察组55例和对照组65例。观察组予以针对性药物治疗,然后再行综合护理措施干预(功能锻炼、饮食治疗、健康宣教、心理指导、预防跌倒等),对照组给予针对性药物治疗。

1.2 方法 两组患者治疗均采用鲑鱼降钙素20μg,隔日一次;口服钙尔奇D片600mg/d,每日一次。以治疗6个月为观察周期。

1.3 疗效评价标准 无效:腰背痛、四肢痛存在无变化,日常活动功能障碍;有效:腰背痛、四肢痛减轻,日常活动好转;显效:腰背痛、四肢痛消失,日常活动恢复正常。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件分析,计数资料以百分率表示,组间比较t检验,P<0.05为差异有显著意义。

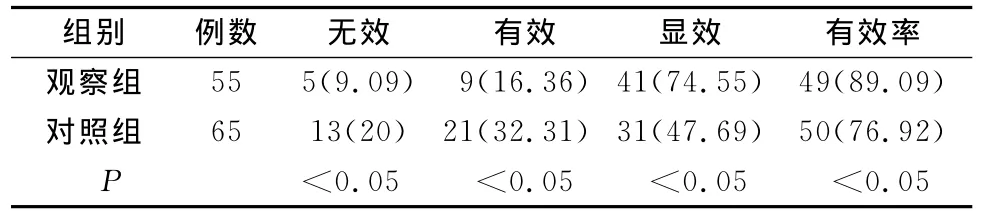

2 结果(表1)

表1 两组患者疗效比较 例(%)

治疗6个月后,观察组腰背痛、四肢痛症状明显好转,有效率高于对照组,差异有显著意义(P<0.05)。

3 讨论

骨质疏松症是老年人最常见的代谢性骨病,是与年龄相关的一种缓慢骨丢失。主要表现为全身骨骼及腰背疼痛、肌肉痉挛、下肢无力等症状[2]。尤其是女性绝经后,雌激素缺乏,骨矿物质丢失速度加快,数量增多,更易患有此病。目前骨质疏松症多采用内科药物治疗。由于临床应用药物作用局限且价格昂贵,老年人吸收利用率差等原因,非药物护理干预开始得到重视和肯定。

3.1 功能锻炼 要求患者户外运动至少1h/d。散步、慢跑、打太极拳、舞剑等,4~5次/周。根据病人具体症状进行对症运动指导,鼓励其下床活动和在阳光充足、气候温暖条件下的户外运动。如病人全身骨痛明显,多以散步、太极推手运动为主;腰背疼痛明显,以太极推手运动结合腰背肌肉锻炼;下肢无力抽搐者,短程散步及膝关节屈伸、直腿抬高运动;长期卧床不能行走者,则进行各关节活动度训练、坐立训练。根据骨质疏松症病人病情和具体症状的不同,坚持局部与整体相结合,突出重点,进行微超量恢复性训练治疗[3]。运动强度要求适宜,运动中出现身体发热出汗、轻度疲乏、肌肉有酸胀感,但休息后次日能恢复,且精神愉快、精力充沛、食欲和睡眠正常,表明运动量适宜[4]。

3.2 饮食治疗 要求患者进食牛奶500ml/d。饮食以含钙丰富的食品为主,如:乳制品、虾皮、海藻类、豆类、芝麻、西瓜子等食品。

3.3 健康宣教,心理指导 授课指导骨质疏松相关知识,如病因、预防措施、治疗方法、预后等。建议戒烟戒酒,少喝咖啡,避免钙质流失。鼓励患者积极配合药物治疗。

3.4 预防跌倒 骨质疏松患者容易跌倒并因此骨折,如果合并高血压、心脏病、视力障碍,也是造成跌倒的危险因素。护理人员应对其进行风险评估,给予合理的指导。

本组研究结果表明,护理干预配合药物治疗,是改善原发性骨质疏松症临床症状的有效手段,值得临床推广。

[1]中国老年学学会骨质疏松诊断标准学科组.中国人原发性骨质疏松症诊断标准[J].中国骨质疏松杂志,1999,5(1):1-4.

[2]张宝慧.运动在防治骨质疏松症中的应用[J].中国临床康复,2003,7(5):804.

[3]李燕燕,林可可.运动干预对老年骨质疏松症患者骨密度及临床症状影响分析[J].护士进修杂志,2008,23(10):920-922.

[4]肖建德.实用骨质疏松学[M].北京:科技出版社,2004:312.