对比剂不同注射方式对下肢动脉血管CT成像术图像质量的比较

2013-12-11于军成吴献华周学军周美亚李敏达周国锋

于军成,吴献华,周学军,周美亚,李敏达,周国锋

(南通大学附属医院影像科,江苏226001)

下肢动脉疾患是现代社会较为常见的疾病,它严重危害人类健康,造成患者生活质量下降。如何快速、准确检查下肢动脉疾患对于及早治疗具有重要意义[1-2]。近年来多层螺旋CT凭借其扫描速度快、创伤性小及强大的图像后处理功能等优势,已经越来越多地应用于下肢动脉疾患检查[3-4]。下肢CT血管成像质量受多种因素的影响,其中对比剂注射时间与CT扫描时间的匹配程度成为影响图像质量的关键。本文收集我院2013年6月—2013年10月临床拟诊下肢动脉栓塞或狭窄行下肢(CT angiography,CTA)检查24例患者影像资料,着重研究对比剂注射方式的改变对下肢CTA成像质量的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 临床拟诊为下肢动脉栓塞或狭窄患者24例,男18例,女6例,年龄40~84岁,平均62岁,随机分为2组,每组12例,按对比剂注射方式不同行下肢CTA检查。

1.2 方法 (1)扫描参数:24例患者均行Philips Brilliance 64层螺旋CT扫描,患者体位为仰卧位足先进屏气扫描。扫描条件为120kV,250mAs,扫描速度0.75s/rot,层厚1mm,螺距0.671。扫描范围从髂总动脉分叉处以上的腹主动脉向下扫描至足尖,全程1100~1200mm。将髂总动脉分叉处以上腹主动脉设为感兴趣区,采用自动触发技术,监测对比剂阈值,阈值设定为120,当达到扫描阈值后延迟5s开始扫描。(2)对比剂注射方式:采用OptiVantage DH双筒高压注射器经上肢静脉注射非离子型对比剂优维显(碘浓度:370mgI/mL)。第1组注射100mL,速率5mL/s优维显,再注射50mL,速率5mL/s生理盐水,第2组先注射50mL,速率5mL/s优维显后将注射速率改为2.5mL/s,再注射50mL优维显,最后注射50mL,速率5mL/s生理盐水。(3)扫描后处理:扫描完成后将原始数据传送到Extended Brilliance Workspace后处理工作站,进行最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)、多平面重建(multiplanar reconstruction,MPR)、表面遮盖重建(shadow surface display,SSD)、容积重建(volume renering,VR)等后处理。(4)成像质量评价:具有对下肢CTA图像鉴别诊断丰富经验的2名副主任以上医师双盲法进行图像质量评价,意见不同时通过协商取得一致。将整个CTA动脉树分为腹主动脉、髂总动脉,髂外动脉、髂内动脉、股动脉、股深动脉、股浅动脉、腘动脉、胫腓干、胫前动脉、胫后动脉、腓动脉、足背动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉,其中胫前动脉、胫后动脉、腓动脉分为近、中、远3段等40个节段。将整个CTA动脉树分为4个区域:腹主动脉-髂动脉、股动脉-腘动脉、小腿动脉、足部动脉[6],从4个方面进行评价:(1)在横断面上多次测量两组病例在髂总动脉、股动脉中段、腘动脉、胫前动脉中段和足背动脉的CT值,求得平均CT值并加以比较[6-7]。(2)下肢动脉边缘等级[6-7]:0级表示血管未显示;1级表示血管尚能显示,但有明显变形或阶梯状伪影;2级表示血管显示较清晰,有轻度变形或阶梯状伪影;3级表示血管显示清晰,无肉眼可见变形或伪影。(3)显示最远动脉分支等级[6-7]:将显示的下肢动脉主干至能够观察到的最远分支等级分为5级,下肢动脉主干为1级,直接分支为2级,以此类推直至能够观察到的最远分支为5级。(4)下肢动脉显示节段数。

1.3 统计学处理 所得数据利用SPSS18.0统计软件进行统计学处理,图像质量评价结果用±s表示。对两组对比剂注射方式的5个不同水平横断面CT值应用方差齐性分析,对下肢动脉边缘、分支等级应用两样本均数比较的t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组不同横断面平均CT值 第1组平均CT值数据波动较大,而第2组病例中的平均CT值较平稳(方差齐性检验F=7.930,P=0.023),见表 1。

表1 两组对比剂注射方式5个不同水平横断面平均 CT 值(Hu,±s)

表1 两组对比剂注射方式5个不同水平横断面平均 CT 值(Hu,±s)

组别 n髂总动脉 股动脉 腘动脉 胫前动脉 足背动脉第 1 组 12 450.4±15 476±20 498.4±14 287±17 151.5±16第 2 组 12 325.8±10 321.8±16 340.4±14 327.3±13 274.4±11

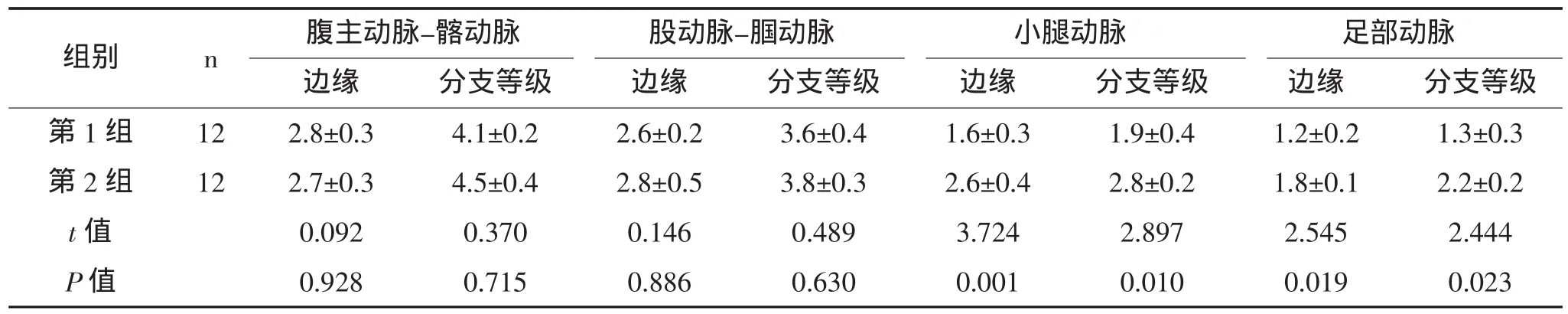

2.2 两组图像评分 两组腹主动脉-髂动脉、股动脉-腘动脉的动脉边缘分级、显示血管分支等级差异无明显统计学意义(P>0.05);第2组所显示小腿动脉、足部动脉的动脉边缘分级、血管分支等级均高于第1组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组对比剂注射方式的后处理图像评分(分,±s)

表2 两组对比剂注射方式的后处理图像评分(分,±s)

组别 n 腹主动脉-髂动脉 股动脉-腘动脉 小腿动脉 足部动脉边缘 分支等级 边缘 分支等级 边缘 分支等级 边缘 分支等级第 1 组 12 2.8±0.3 4.1±0.2 2.6±0.2 3.6±0.4 1.6±0.3 1.9±0.4 1.2±0.2 1.3±0.3第 2 组 12 2.7±0.3 4.5±0.4 2.8±0.5 3.8±0.3 2.6±0.4 2.8±0.2 1.8±0.1 2.2±0.2 t值 0.092 0.370 0.146 0.489 3.724 2.897 2.545 2.444 P值 0.928 0.715 0.886 0.630 0.001 0.010 0.019 0.023

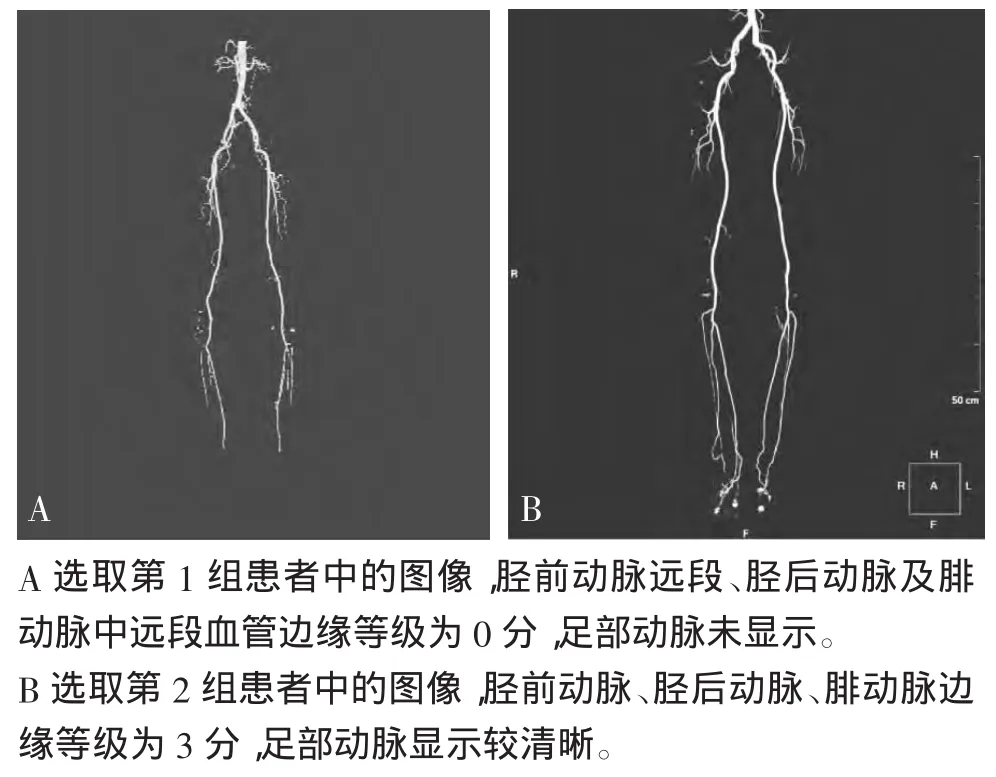

2.3 两组图像显示节段数 两组病例在腹主动脉-髂动脉、股动脉-腘动脉显示的节段数差异较小;而小腿动脉、足部动脉显示的节段数第2组明显优于第1组,见表3。两组典型病例CTA的VR图像见图1,可看出第1组病例对比剂注射方法对下肢远段血管显示欠佳,而第2组病例对比剂注射浓度比较平稳,对下肢远段血管显示较好,第2组下肢全程血管的增强效果优于第1组。

表3 下肢动脉显示节段数

图1 两组典型病例CTA的VR图像

3 讨 论

随着生活水平的提高和人口老龄化,下肢动脉疾病的发生率呈现逐年增长的趋势,患者截肢和死亡的风险增加,生活质量下降。目前对于下肢动脉疾患常用的检查方法有数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)、彩色多普勒超声、CT下肢动脉血管成像(CTA)等。长期以来DSA一直是诊断下肢动脉的金标准,但其属于有创检查,且易引起并发症[4-5]。而彩色多普勒超声检查一般为提示性诊断,要达到定量、定性的要求比较困难。随着多层螺旋CT的广泛应用,凭借其快速扫描速度,更薄的层厚,更长的扫描范围,强大的后处理功能更清晰地显示血管壁钙化、栓塞情况。同时患者所受创伤性小,所受到的辐射剂量少,扫描时配合造影剂的使用,使得多层螺旋CT血管成像(multislice spiral CT angiography,MSCTA)在检查下肢动脉疾病方面具有独特的优越性[2]。

获得高质量的下肢动脉CTA图像的因素:(1)受检者良好的配合;(2)扫描参数的合理设定;(3)操作者的技巧与熟练程度[1];(4)优质的图像后处理;(5)对比剂注射时间与扫描时间的匹配程度等。在这些因素中,对比剂注射时间与扫描时间的匹配程度是获得高质量下肢动脉成像图像的关键因素。由于CT行下肢动脉血管成像是从腹主动脉扫描至足尖,扫描的距离长,对比剂通过整个下肢存在较大的个体差异。CT扫描时,对比剂注射过快或过慢,在CT扫描时均不能很好的抓住血管内对比剂合适的浓度,从而影响成像质量。若采用增加对比剂注射量虽可提高成像质量,但会增加患者心脏、肾脏、肝脏等器官的负荷,使患者风险提高,同时也不利于节约成本。所以如何使血管内对比剂浓度,在扫描期间维持较高的浓度,使之与扫描床移动速度达到合适的配匹是提高下肢CTA图像质量的关键。本文中第1组采用注射100mL,速率5mL/s对比剂。再注射50mL,速率5mL/s的生理盐水的注射方案,扫描至腘动脉以下血管时对比剂峰值比较低,从而导致腘动脉以下血管成像不佳,影响成像质量。第2组采用先注射50mL,速率5mL/s对比剂后将注射速率改为2.5mL/s,再注射50mL对比剂,最后注射50mL,速率5mL/s生理盐水。全程注射时间40s,而采用扫描速度0.75s/rot,层厚1mm,螺距0.671的扫描条件扫描1100~1200mm全程时间37.495s~40.289s。目标血管内对比剂浓度在扫描全程中能够维持在较高且平稳的水平。采用这种对比剂注射方式,既没有增加患者身体负担和检查成本,且提高了图像质量。我们认为,以对比剂高速率与低速率相结合的方式持续引入血管,可使目标血管内对比剂浓度趋于稳定,从而提高了血管成像质量。

[1]闫宇涛,杜忆兵,王晓辉,等.64层螺旋CT下肢动脉成像扫描浅析[J].实用医学影像杂志,2010,11(2):109-111.

[2]俞同福,王德杭,吴飞云,等.56例多排螺旋CTA下肢动脉血管成像分析[J].南京医科大学学报:自然科学版,2005,25(12):901-903.

[3]张猛,戴月琴.下肢CTA成像对下肢动脉粥样硬化诊断的临床研究[J].中国实验诊断学,2013,17(8):1504-1505.

[4]朱莉,徐彧.64层螺旋计算机断层扫描血管造影与数字减影血管造影在下肢动脉病变诊断中的应用价值对比[J].实用临床医药杂志,2013,17(5):72-74.

[5]冯解傻,韦国雄,何超,等.螺旋CT血管成像检查对下肢动脉闭塞性疾病的诊断价值[J].中国医学创新,2012,9(19):78-79.

[6]崔磊,胡春洪,Sanjeev PS,等.下肢动脉64层CT血管成像两种成像方法图像质量的比较[J].中华放射学杂志,2009,43(3):284-289.

[7]张孔源,季乐新,相法伟.64层螺旋CT下肢CTA成像质量与注射速率和相对注射量的关系[J].潍坊医学院学报,2011,33(1):73-74.