中国岁时民俗体育逻辑起点的符号学考察

2013-12-10王若光孙庆祝刘旻航

王若光, 孙庆祝, 刘旻航

(1.南京师范大学体育科学学院,江苏南京210046;2.山东财经大学体育教育学院,山东济南250014)

“民俗体育是一个民族在其居住的地方慢慢共同创造形成与传承而延续下来的一种身体运动文化习惯”[1]。民俗即社会民众生活样态或生活习惯。民俗体育是社会民众生活习惯中的身体文化活动,其属性是生活的,在某种意义上也是民众生活的外在体现,民俗体育文化中隐匿着社会民众生活的本质。本文拟通过符号学视角考察中国民俗体育文化,旨在揭示民俗体育发展的逻辑起点,让我们更加客观地了解中国民俗体育文化与民众生活之间的高度适应性,以及民俗体育在中国体育文化发展中的重要位置,从中国民俗体育“文化认同”的层面为我国体育发展方式的转变提供理论支撑。

1 研究对象

民俗体育是一个集合概念,不同学术立场的人会对其产生理解上的差异。民俗是广大社会民众千万年共同形成的文化习惯,它在时空性质上具有相对的节律性与稳定性,并且民俗体育与民俗的时空特性相同。基于民俗体育的时空特性以及研究的局限性,本文所探讨的民俗体育主要是以岁时节日为主导系统的身体文化活动,如人日登高、上元社火、上巳袱禊、清明踏青、端午竞渡、重阳登高等,将它们作为中国民俗体育的典范重点考察。

2 研究基础与方法

德国哲学家卡西尔[2]认为“人是符号的动物”,人的本质与符号相同,符号与人类文化产生、发展有着必然联系,因为文化的创造及延续是以符号为中介的。日本学者池上嘉彦[3]指出,现代符号学关心的是人类“给予意义”的活动结构和意义,即这个活动如何产生了人类文化,维持并改变了他的结构。民俗体育是社会民众日常生活的亮点,它本身便是记录人类文化活动的象征性符号;因此,我们以符号学的理论作为研究基础,探讨民俗体育发展的逻辑起点,“感受”民俗体育与民众生活之间的微妙关系不失为一种合理的路径。民俗体育的符号主要来自于民俗文献典籍与人类学考察结果。探讨民俗体育的逻辑起点不仅要着眼于现实的民俗体育符号,也要考察历史过程中出现的具有显著特征的民俗符号。特别是在民俗符号的考订过程中,结合人类学方法对古民俗文献中的语言类符号进行语义疏通,其中,主要征引的民俗文献有《岁华纪丽》《岁时广记》《续齐谐记》《事物纪原》《荆楚岁时记》《风俗通义》等,人类学深度“描写”方法的具体运用来自笔者近年在山西区域内的田野考察、深度访谈所形成的理论性材料。

3 中国民俗体育的符号体系考察

中国民俗体育所显现出的符号元素异彩纷呈,它们以独特的符号方式呈现于世,它们之间彼此作用且关系微妙。宗教哲学家奥古斯丁曾对符号有过如此的解释:“它使我们想到在这个东西加诸感觉的印象之外的某种东西。”[4]美国逻辑学家、哲学家、符号学大师皮尔斯认为,符号是人类思维过程的外在体现[5]。我们基于符号学的基本观点认为,民俗体育的众多符号使我们所看到的不仅是直观“物象”,而且是在其“物象”之内隐含着民众生活的根本意义或价值。通过对民俗体育符号体系的深入考察,我们可以找到社会民众发展民俗体育的一些必然性逻辑。

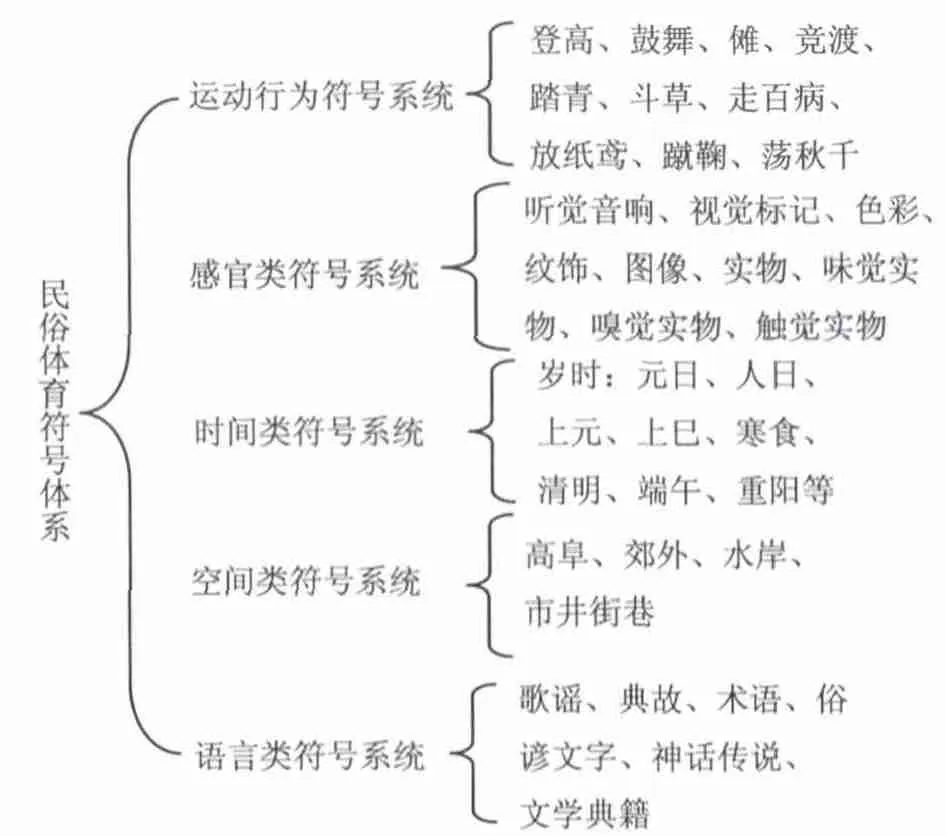

3.1 民俗体育符号体系的“构筑” 乌丙安先生在《构筑当代民俗符号学的底层框架》中对民俗符号体系进行初步构建,认为民俗符号系统主要由语言系统和非语言系统的民俗符号构成,语言类符号包括文字、俗语、歌谣等,非语言类符号包括器物、图像、标志、声音等[6]。民俗的信息传达往往是在这两类符号系统的共同作用下互动完成的。依照乌先生构建的民俗符号体系,民俗体育符号体系应由语言与非语言符号系统构成。通过深入考察发现,民俗体育与其他民俗文化(如歌谣、神话、戏曲等)相比,拥有自身的显著特征——身体运动。身体运动在民俗体育中具有核心位置,而其他民俗文化中虽均有身体活动的参与,但并非处于核心位置。

民俗体育项目诸如登高、竞渡、踏青、秋千、放纸鸢、蹴鞠、鼓舞狂欢等身体活动本身即是行为类符号,是民俗体育符号体系的核心,若无这些行为符号便失去了体育的意义。民俗体育的运动行为类符号应独立于非语言符号体系加以考察,当然,绝非仅有运动行为类符号就可以构成结构微妙的民俗体育,运动行为符号还要有与之相匹配的时、空、器物、数字、图像、声音、歌谣、俗语等民俗符号,这样才是一个完整的民俗体育符号体系。另外,民俗文化中还有2个较为独特的符号系统——时间和空间符号系统。它们可以被划为“语言”,也可以被感官所感知,非具体实物,却在民俗体育发展过程中发挥着主要作用。对民俗体育进行符号学考察,应构建民俗体育自身独特的符号体系,它应由运动行为类符号、时间类符号、空间类符号、感官类符号、语言类符号共同构成。对其进行概括性划分后如图1所示。

图1 民俗体育符号体系示意Figure 1.Symbol System in Folk Sports

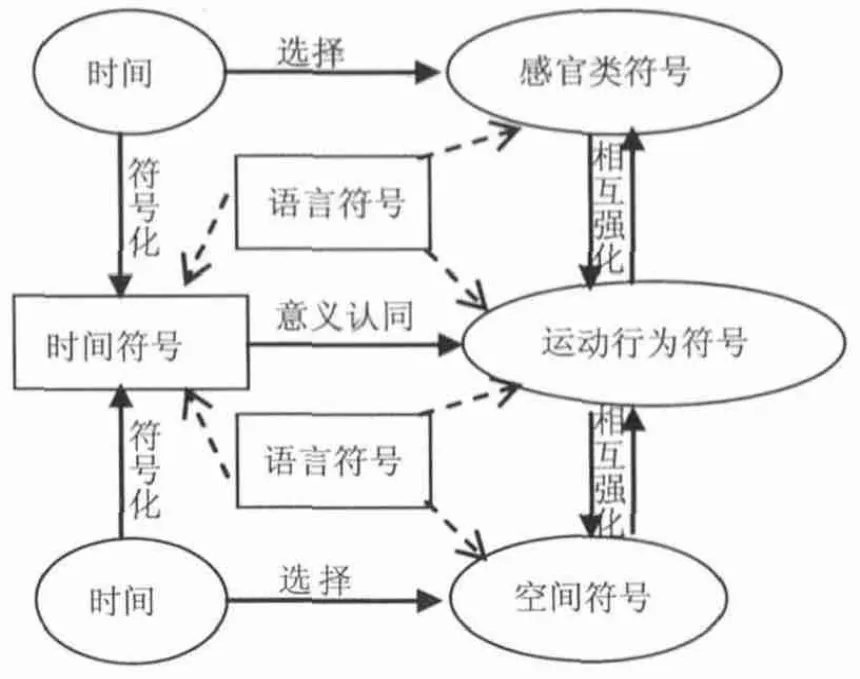

3.2 民俗体育符号体系的结构关系 民俗体育符号体系由运动行为类、时间类、空间类、感官类、语言类5大符号系统共同构筑而成,这5类符号系统之间并不是简单的机械并列,而是具有因果关系、微妙互动的有机合成(图2)。

图2 民俗体育符号体系结构关系示意Figure 2.Symbol System Structure in Folk Sports

如图2所示,运动行为类符号处于民俗体育符号的核心位置,它的形成动因来自社会民众对时间符号的意义建构及共同认知(时间符号的意义建构是社会民众对自然时间节律的长期体认,并将关键的时间节点赋予社会意义的过程,即时间符号化、岁时观念形成)。这一过程以语言类符号为连接,不断强化,促使运动行为与特定时空、感官类事物之间保持一定张力并有序运行,即形成民俗体育活动实践。运动行为是对时间符号意义共同认知后的相应措施,感官类事物及空间选择与运动行为之间的相互强化是使得整个民俗体育符号体系稳定、完整的必要条件。

以具体一项民俗体育为例,重阳登高符号系统由“九月九日”“高阜(塔、楼、山、台)”“菊花”“茱萸”“登高”等构成。重阳时节,天气初寒,民众不仅在肃杀秋风中感受到季节的冷暖变化,而且在夏冬时气的升降中难以适应,人们容易感染时疾。这个特殊的自然时间节点被民众予以符号化建构。受阴阳五行观念的影响,认为“九”为阳极之数,“重九”为阳气盛极之时,民众不仅在生理上感受到自然时节的冷暖变化,而且在心理上也有“盛极而衰、物极必反”的失落,他们希望通过外出登高野游的方式躲避有可能发生灾祸的日常时空[7]。社会民众对该时间符号的意义认同必然会产生相应的民俗体育行为。菊花与茱萸是九月时段的季节性植物,其在自然物性方面具有驱除寒邪的药理作用,两者自然也被赋予驱邪、远祸的象征性意义。在登高的过程中佩戴具有驱邪作用的菊花、茱萸是对时间符号意义的进一步强化。登高行为、高阜、菊花(茱萸)、“重阳”四者之间在神话、传说、歌谣、俗语等语言符号的相互连接下彼此有机结合,相对稳定地维持该民俗文化的发展。

某一个民俗体育符号系统一旦形成便会相当稳定地保持,并在符号相互作用的过程中不断强化其稳定性。即便有新的符号要素加入其中并出现新的意义,其原有的基本意义结构也不会轻易消失。正是基于民俗体育符号结构关系的形成特征,我们通过符号学的视角探索民俗体育发生规律便成为一种可行路径。

4 中国民俗体育逻辑起点的符号学考察

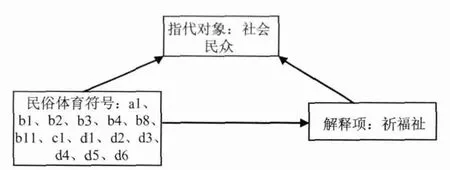

4.1 民俗符号体系的逻辑关系 符号学家皮尔斯主张符号学是具有逻辑的必然性学说,认为符号学甚至就是逻辑学的别称,逻辑形式独立于推理与事实之外,而符号的性质与功能产生本身亦具有科学规律。乌丙安先生认为,民俗符号同样不例外地具有逻辑规律,民俗符号作为民俗表现体是用某一民俗事物为代表,表现或表示它所能表示的对象,最后还要由相应背景中的人们对它做出公认的解释,即民俗表现体、对象、背景性概念“三位一体”的逻辑关系[6]。这一“三位一体”的逻辑关系观点源于皮尔斯对符号结构的基本分类,“皮尔斯很鲜明地指出,一个符号里有3样东西:符号本身、符号的指代对象和符号的解释项。即一个符号是这样的一个东西A,它引出另一个东西B,B是A的解释项符号,由A决定或生成,而A同时也同第3个东西C有着一样的对应关系,C就是A的指代对象,在这个对应关系里A指代C”[5]。在任何民俗活动中都会具有这“三位一体”的符号学逻辑关系,如常见的婚俗活动中无论是张贴的剪纸还是采用的实物中都会有枣、花生、桂圆、栗子等图像或实物,它们是代表功能的事物,它们指代中国传统婚姻生活的一个理想状态——“早生贵子”,这便是民俗符号传达信息的基本逻辑规律(图3)。为此,我们对民俗体育逻辑起点的考察也应遵循符号学最基本的“三位一体”逻辑。

图3 民俗符号三要素“三位一体”逻辑关系Figure 3.Triune Logic Relation in Three Folk Symbol’s Elements

4.2 民俗体育符号体系的逻辑关系

4.2.1 民俗体育符号编码 民俗体育是由众多具体民俗体育事象聚合而成的类属概念,具体的民俗体育事象分布在不同的时空系统中,并形成各具特色的符号子系统。由于民俗体育的符号系统繁杂众多,对其“三位一体”逻辑规律的考察重点应是符号的“解释项”,而在“符号指代对象”方面不论哪个具体符号,其“指代对象”都可被概括为“民众生活”。我们根据民俗体育符号体系的基本结构,对该体系中的行为类符号、物件类符号、时间类符号、空间类符号、语言类符号进行编码,共析出48个非语言类符号编码(表1)。鉴于语言类符号系统的庞杂繁多,对其进行了独立编码(表2),共析出4类17个具有代表性的语言类符号编码。另外,由于语言类符号与其“符号解释项”的性质相同,所以无须对其进行专门的“符号解释项”考订,而是将语言类符号经过语义疏通后作为对48个非语言类符号“解释项”考订的重要依据。

4.2.2 民俗体育符号编码的“解释项”考订 人日登高习俗最早见于东晋李充诗《正月七日登剡西寺》(“命驾升西山,寓目眺原畴”),结合语言类符号e1.1、e3.1的疏通,人日本来为商周时期国家岁首祭祀占卜活动,认为是日天气晴好为吉、反之为凶,以祭祀占卜“驱阴向晴”。秦汉以后,卜筮活动衰微,但民间将原有的人日卜筮活动予以民俗化,以登高、佩人胜等习俗代之“以像新容”,充满了祈福、祝愿美好之意;但在民间仍流传“是日晴好为吉,阴晦为凶”的共识,佩戴人胜登高亦具有先秦时期对鬼神灾厄的敬畏趋避之情。通过语言类符号“天官大帝生日”(e1.6)的文献溯源及人类学考察得出,上元狂欢习俗的起源传说为:凡界民众得罪玉帝,降旨天官大帝在正月十五纵放天火焚烧人间,天官大帝不忍嫁祸于人,于是点化人们在这一天二更时分家家点明火、放高火,凡界百姓依指点照办。次日玉帝得知真相,加罪天官大帝,腰剁三截扔下凡界。人们为报答天官大帝,每年正月十五,夜放焰火、悬彩灯、击鼓、游行以示纪念”。

笔者通过对山西清徐县东于村上元节俗长达2年的“非干预性”考察发现,至今该村落是日并不悬挂花灯,而以放烟火、击鼓喧闹为主,全村百姓皆出家门观赏并互动参与。该节俗的官方名称为“架火迎鼓”,而笔者通过长期的亲身体验发现,当地村民的语言习惯中并没有“架火迎鼓”,而是习惯性地称为“放火”(e4.1)。在通常的语言思维里“放火”并非好事,我们常把“杀人”与“放火”联系在一起,但在当地民众的生活意识中“放火”是一年中最为重要的节日,这一语言符号的意义指向显然与“天官大帝点化人间放火掩玉帝耳目避遭天灾”传说相吻合。

表1 民俗体育符号体系编码一览Table 1 Symbol System Coding in Folk Sports

三月三日上巳节俗的民俗体育活动中语言类符号e3.2表示上巳时节为商周时期巫觋人员的祭祀活动,通过水边沐浴等活动祓除不祥。该习俗直至唐宋时代有了很大的发展,踏青、秋千、蹴鞠等民俗体育事象抹淡了浓郁的巫术气息,民众欢愉的心理被凸显出来。

唐人杜甫的《丽人行》、李商隐的《向晚》等诗作均表达了上巳户外娱乐活动的欢愉之情,但从符号e1.2、e2.2以及《丽人行》《向晚》诗中仍能感受到民众避免灾厄的民俗信息。寒食与清明节俗相隔3日,2个节日其实是相连在一起的,寒食禁火3日后清明日出新火。此时段,社会民众崇拜的大火星宿(苍龙七宿之心宿二)位于东方木位(五行学说),恐火极盛祸害民间,因此民众禁火冷食(e1.3),又恐人体内火盛出现疾病,故民众以踏青、吹(戴)柳、秋千、蹴鞠、放纸鸢等动荡身体,以泄内火(e1.4)。此乃寒食清明民俗体育活动的原型,后人又将介之推绵山焚死传说附会,该节俗又融入了纪念介之推的文化信息。端午俗称恶日(e2.4),民间有“躲五日”之说(e4.3),民俗学家江绍原[14-17]考证龙舟竞渡活动最初为送标禳灾的祭祀活动,是日士民戴五色线、点雄黄、悬艾、踏百草亦是“躲五日之恶”。该习俗发展后期又增加了纪念人物与祈求福祉的内涵(e2.3)。重阳节起源传说为重九日为厄日,灾祸将殃及平地居民,民众须佩戴茱萸、菊花登高避祸(e1.5 、e2.5、e3.3)。通过对民俗体育语言类符号语义的逐一疏通,我们可得出一个相对完整的民俗体育符号系统编码“解释项”考订表(表3)。

表3 民俗体育符号系统编码“解释项”考订一览Table 3 Explanation of Symbol System Coding in Folk Sports

4.2.3 民俗体育符号的逻辑关系 在民俗体育符号体系进行分类编码及对该编码体系中“符号解释项”考订的基础上,依照符号学“三位一体”的逻辑关系对民俗体育符号体系进行考察得出,所有进入考察范围的民俗体育符号均具有相对稳定的“禳灾避祸类”逻辑关系,共48个,其中有14个符号亦有“祈福类”逻辑关系,4种符号除了“禳灾”与“祈福”逻辑关系同时还有“人物纪念”逻辑关系。“禳灾避祸类”逻辑关系的语法结构呈现为“警示危机—采取行为应对—求保安生”的样态模式(图4);“祈福类”逻辑关系的语法结构呈现为“特定的时空—采取行为应对—以求福祉”的样态模式(图5);“纪念类”逻辑关系的语法结构呈现为“特定时空的人物表现—采取相应行为—以示纪念”的样态模式(图6)。

民俗体育发生的因果关系用马克思·韦伯社会行动理论中“或然性”观点理解更为恰当。“或然性”的提法源于新康德主义,它着眼于现代统计学原理,因而使法则具有概率性质,作为可能性和现实性的综合,毋宁说这是一种或然性,而必然性是它的极限[18]83。有人认为马克思·韦伯用“或然性”表述社会行动的因果性与德国唯心主义传统一致,是排斥人类活动的因果性概念,但事实上马克思·韦伯坚信人类社会发展的因果关系是极度困难的,社会行动研究中若达到客观的确定性几乎是办不到的;因此,社会行动的研究只能得出结论:“一定背景下大多数人会生成相应的行动,或某一社会行动是由一些本质性因素(适合的原因)导致的。”[18]183

图4 “禳灾类”民俗体育符号“三边”逻辑关系示意Figure 4.Three-Sided Logic Relation of Folk Sports Symbols of Exorcising Evils

图5 “祈福类”民俗体育符号“三边”逻辑关系示意Figure 5.Three-Sided Logic Relation of Folk Sports Symbols of Praying for Blessings

图6 “纪念类”民俗体育符号“三边”逻辑关系示意Figure 6.Three-Sided Logic Relation of Folk Sports Symbols of Commemorating

禳灾、避祸以求得平安生存的集体意识是民俗体育得以发生的“本质性因素”或“适合的原因”。或许每项民俗体育生成还会有更细致入微的动因,但在“以农立国”的中国社会发展早期,风调雨顺、生活安定是社会民众的基本诉求。先民在对自然规律的长期体认过程中不断采取相应的社会行动予以调适,经过长期的历史积淀逐渐形成了相对稳定的社会行动模式。通过“三边逻辑关系”的考察发现,驱邪、禳灾向往安生、和顺的生活意向与民俗体育之间存在着“或然性”联系,并且这种“或然性”程度极高,甚至已经接近“必然性的因果关系”。

在民俗体育符号体系中具体考察的48种符号皆符合这种“因果关系”,达到了“或然性”程度的极限即“必然性”。虽然民俗体育符号中还存在“祈福”与“人物纪念”的符号意向,但经过细致思辨我们发现,他们是在“禳灾避祸”意向的基础上产生的,其实他们并未脱离“求保安生”的价值诉求,是这种价值诉求的延续与派生。“禳灾避祸”是中国社会民众利用自然、改造自然过程中最基本的需求层次,当最基本的需求满足之后自然会有追求福、禄、寿更高层次的生活意向;而其中对人物的纪念意向仍是希望通过祭奠那些已被神化了的人物求得护佑。我们可将民俗体育产生的逻辑起点理解为:以身体活动为主要手段,以达到求保安生状态为基本价值诉求的民俗活动。

5 基于民俗体育逻辑起点的思考

安定生存是我国社会民众在不同历史时期始终追求、向往的生活意境。也许这种价值诉求在现代化发展的中国已被淡忘,但它无时无刻不在社会民众的潜意识里发挥作用。党的十八大报告明确提出“全面建成小康社会”的宏伟目标,而社会民众的安定生存是建成小康社会的基石,一切的“亭台楼阁”都必须依靠这基石的稳固。

当前,我国在体育发展方式的变革过程中往往忽略文化传统,在建构全民健身体系的过程中总“迷恋”西方,而体育事业发展的本土化问题被我们忽略。中国体育的发展跨越、体育强国的建成,若不考虑我们的文化传统,得不到社会民众的文化认同则很有可能如履薄冰、举步维艰。我国的民俗体育之所以得以千百年延续,并在不同的历史时期有所创新发展,其根本的原因在于中国民俗体育产生的逻辑起点深刻扎根于中国社会民众的生活意识,它是民众生活意识的外在体现。透过民俗体育文化可以揭示中国民众的心理文化结构,可以诠释中国文化发展的历史轨迹,也可以找到中国社会的“文化认同”。中国民俗体育的创生与生活相融、与自然相应、与身心合一。中国民俗体育不仅像西方体育那样通过规则竞赛、身体极限表达主体意向或局部意向,其意向更是深入自然对象当中。在民俗体育的符号体系中同时揭示主体与大自然的一体性或和谐关系,民俗体育活动既体现民众的内在心理文化结构又体现自然的宇宙秩序,其符号意向虽未显现出“健身”“公平”“竞争”或“突破极限”的位置,但禳灾、祈福的意向足以将其诠释。民俗体育文化的符号意向是一种更高层次的探索宇宙秩序的境界,民俗体育的实践参照时空演化,顺应身心节律,且与自然合一,在后现代社会的反思中显得弥足珍贵,在当前体育发展方式的变革中更值得“深度关照”。

[1] 蔡宗信.民俗体育范畴与特征之探讨[J].国民体育季刊,1995(6):69

[2] 卡西尔.人伦[M].上海:上海译文出版社,2004:119

[3] 池上嘉彦.符号学入门[M].张晓云,译.北京:国际文化出版公司,1985:3

[4] 俞建章,叶舒宪.符号:语言与艺术[M].上海:上海人民出版社,1988:12

[5] 季海宏.皮尔斯符号学思想探索[D].南京:南京师范大学,2011:11-26

[6] 乌丙安.走进民俗的象征世界:民俗符号论[J].江苏社会科学,2000(3):39-53

[7] 萧放.岁时:传统中国民众的时间生活[M].北京:中华书局,2002:204

[8] 韩鄂.岁华纪丽:卷一[M].明:万历秘册汇函本:7

[9] 楚来生.无形的锁链:神秘的中国禁忌文化[M].上海:上海三联书店,1993:9-25

[10] 陈元靓.岁时广记:卷十五[M].清:十万卷楼丛书本:96

[11] 吴均.续齐谐记[M].明:顾氏文房小说本:3

[12] 高承.事物纪原:卷一[M].明:弘治十八年魏氏仁实堂重刻正统本:5

[13] 应劭.风俗通义[M].上海:上海古籍出版社,1990:254

[14] 李文澜.古代社会风俗的悖异及其意义:以荆楚“人日”的衍变为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2006,26(3):146 -150

[15] 江绍原.端午竞渡的本意[J].晨报副刊,1926(1439):21-23

[16] 江绍原.端午竞渡的本意:续[J].晨报副刊,1926(1440):25-27

[17] 江绍原.端午竞渡的本意:续完[J].晨报副刊,1926(1441):29-31

[18] 杨善华,谢立中.西方社会学理论:上卷[M].北京:北京大学出版社,2005