加快推进新型城镇化建设的调研报告——以成都市青白江区为例

2013-12-08史绍华

史绍华

(中共成都市青白江区委党校 四川 成都 610300)

近年来,伴随着成都统筹城乡综合配套改革试验区试点,青白江区的经济社会快速发展,城乡面貌发生了巨大变化。随着新型城镇化进程的深入,制约城镇化发展的深层次问题正日益凸显。新形势下充分认识加快城镇化建设的重要性和紧迫性,探讨构建科学合理的城镇体系具有重要的理论和实践意义。

一、成都市青白江区推进新型城镇化的基本情况

(一)城乡格局日益清晰

青白江区在推进新型城镇化的过程中,牢固树立城乡规划是整个建设的龙头理念。

1.合理规划产业布局。根据成都市总体功能分区定位,结合本地实际,形成青白江大道东西向“一线两翼”和毗河南北向“一河两岸”的十字支撑产业总体布局,其中毗河北部是扩展型发展区,主要为城市居住区、工业区和物流园区;毗河南部是龙泉山脉生态及旅游发展区域,为都市型现代农业园区和旅游区。

2.完善城镇体系建设。按照分区规划和新型城乡空间格局,构建“主城区——重点镇——一般镇(乡)——新型社区”四级城镇体系。截止目前,青白江区辖2个街道办事处、7镇2乡,其中2个街道办事处3个镇区已纳入城区规划区,逐步形成了以主城区 (含城厢镇)为中心,以清泉镇为次中心,以龙王镇、姚渡镇、福洪乡、人和乡为节点的“产城一体、十字支撑”的城镇发展空间格局。

图1 青白江区城乡总体结构

(二)主导产业已初具雏形

城镇化的首要问题是产业化。青白江区按照“园区城镇化、产城一体化”的思路,构建与新型城镇化相适应的产业体系,确立了集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

1.做强新型工业。冶金建材、机械制造等主导产业加快发展,现有规模以上工业企业207家,工业集中度达82.3%,工业集中发展区被列入省级“1525工程”500亿元产业园区和全市千亿产业园区;坚持走高新高端高效、集中集群集约的新型工业发展之路,培育和引进了一批战略性新兴产业和先进制造业,以国家高性能纤维高新技术、新能源装备制造、商用车制造等为代表的现代工业步入新型化升级时期,新型工业体系初具雏形。

2.做特都市现代农业。加快发展“农工商贸一体化、产加销服一条龙”的都市现代农业,通过做优做特反季水果、特色菌蔬、生态养殖等产业,发展农事体验、旅游观光等休闲农业,促进一三产业互动发展,富民效应不断增强。

3.做优现代服务业。大力发展现代物流、商贸和旅游产业。引进了总投资140亿元的35个物流项目,亚洲最大的铁路集装箱中心站初具规模;大型商品交易市场集中发展区、成都北部建材物流配送中心初具雏形;龙泉山旅游综合功能区加快建设,福洪乡杏花村成功创建国家AAA级旅游景区,成功举办亚洲山地自行车和全国山地自行车锦标赛、樱花旅游文化节、金秋菊花节、杏花节、油桃采摘节等各类节会活动40余次。

(三)城镇综合承载力稳步提升

推进城镇化,提高城市综合承载能力是核心。青白江区大力实施“北拓、南融、东进、西接”的城市发展战略,着力提升城市功能,改善人居环境,提高城镇综合承载能力。

1.加快基础设施建设。扎实推进旧城改造、新区建设,已建成以凤凰湖为核心的16.5平方公里北部新区,引入社会资金完成旧城改造项目14个,一般场镇改造项目8个,全区已建成拥有城市配套的农民集中居住区38个,集中居住比例达到41%;着力优化区域交通体系,投资6.1亿元,实施了总长25公里的青白江大道北延线等城区道路建设,形成北部新区路网框架,主城区面积从19平方公里拓展到32.19平方公里;统筹抓好城乡基础设施建设,新增和改善灌溉面积3.43万亩,延伸城市供水管网680公里,解决农村16.17万人安全饮水问题;新 (改)建220KV青白江变电站等输变电工程,建成配气站2座,铺设管网225公里,城乡居民生产生活条件更加便利。

2.完善公共服务能力。实施就业优先战略,提高城乡居民收入,多途径创造就业岗位,确保群众就近务工、充分就业,2012年,城镇新增就业2.38万人,农村劳动力转移就业3.07万人;完善农村居民进城入镇后的基本养老保险、医疗保险、子女上学等社会保障体系,城乡“五险”参保人数达43.34万人;构建城乡一体的住房保障体系,加快农村困难群体土坯房改造和安置房建设,2012年完成1125户农村低保户土坯房和D级危房改造,建成征地拆迁安置小区16个,共安置12155户2.9万人。

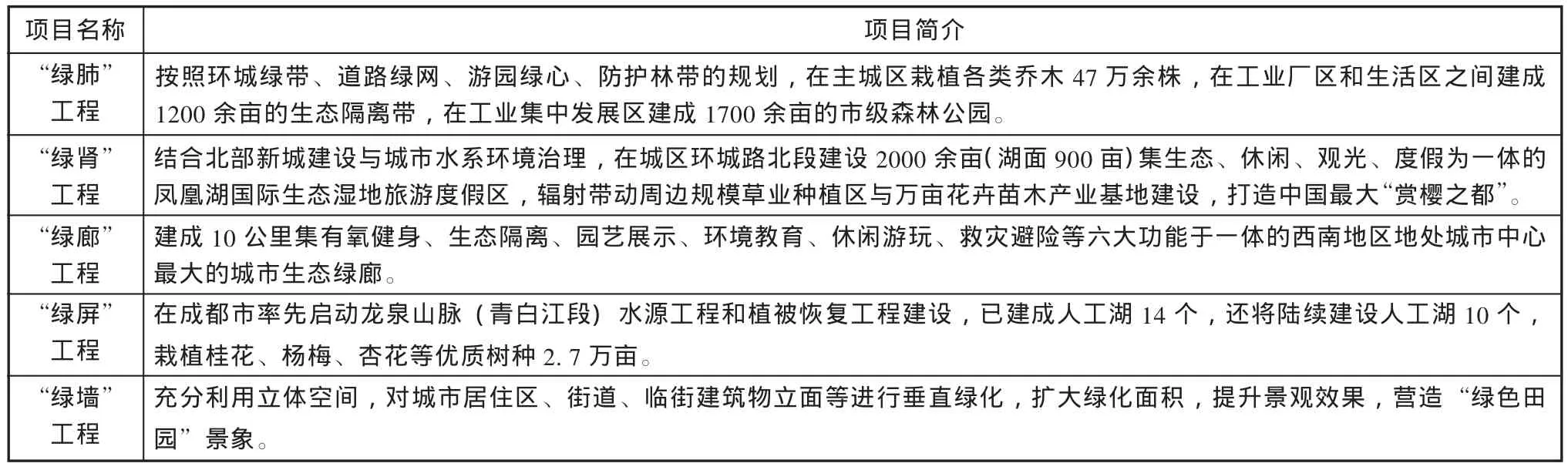

3.建设生态文明示范区。作为全市唯一获批的“全国生态文明示范工程试点县 (区)”,青白江区以此为契机,牢牢把握生态城市建设、生态产业发展、生态文化体系建设等重点环节,创新思路、统筹推进,深入实施“生态田园示范区”战略,先后荣获中国人居环境范例奖、全国首届国土资源节约集约模范区、省级绿化模范区、省级“五十百千”环境优美示范区等荣誉,走出了一条老工业基地生态转型、大都市郊区生态文明示范区建设的绿色发展之路。一是切实加强生态系统建设,成功创建国家级生态乡镇9个、省级生态村3个、人居活动生态小区9个,市级生态村88个、生态家园387个,形成了“环城绿带、道路绿网、水系网格、公园绿心、防护林带”绿色生态体系,初步构建起“森林长在城市中,城市建在森林里”的城乡形态,筑起成都北部生态屏障,其中生态建设“五绿工程”成为成都建设世界生态田园城市的示范项目 (表1)。二是全力推进生态产业发展,优化发展千亿新型工业,加快发展现代服务业,壮大发展有机生态农业,工业园区被列入“国家级循环经济试点园区”,成功创建省级工业生态园区5个、农业生态园区4个。三是着力构建生态文化体系,完善生态文化设施,打造功能完善宜居宜业主城区、“一镇一风貌 (特色)”田园乡镇、“一村一品(景)”生态观光型农村;强化宣传舆论引导,倡导绿色低碳生活,牢固树立全民生态理念,城乡居民文体生活日益丰富,绿色休闲空间不断拓展,“山地自行车赛”、“生态人居节”等活动的开展使绿色健康生活方式深入人心。

表1 青白江区生态建设“五绿”工程简介

二、推进新型城镇化存在的主要问题

(一)统筹规划力度不够,城镇化质量不高

1.城市规划上缺乏总体统筹。青白江因厂设区,主城区依托川化、成钢逐渐而成,由于历史原因,缺乏城乡一体的科学布局,城市发展依附于工业经济的发展,使得城市发展空间被局限在狭小的区域内,城区偏处区域一隅,城区中心离东南区界25公里,造成了城镇体系空间失衡、走廊偏离城区重心等问题。城市带状分布,城市圈层体系不健全,规划建设存在盲点,城中村、棚户区区域分散、涉及面广、改造难度大,城建盲点死角与城市建成区交织,给城市功能完善和城市可持续发展带来很多障碍。

2.“四态合一”特色不突出。由于城市规划缺乏总体统筹,使得城市形态与业态、文态、生态缺乏有机统一。一是城乡形态上存在差异。毗河南北二元结构仍然明显,城市的单中心特征比较突出,没有形成有承载力的城市副中心或小城镇组团,虽然主城区已经涵盖了5个乡镇 (街道),但是整个区域在城乡形态上仍然存在很大差异,城乡结合部特征比较明显。二是高端商业业态缺乏,乡镇普遍缺乏商业配套设施,缺乏宜居宜业的城镇规划和居住点位。三是城市建设文化缺失,城市文化功能不强,个性缺失,尤其是对城厢古镇历史遗存保护不全、历史风貌维护不够。四是城区域生态基础相对薄弱,区域内资源相对匮乏,土地、能源等要素瓶颈仍较突出,全区工业污染物排放总量虽逐年削减,但相对总量控制目标仍然较高、总量减排任务仍然艰巨,环境容量不足,制约发展空间有待进一步拓展。

3.基础设施配套不完善。作为传统工业基地,过去青白江是典型的“大工业、小城区”,配套功能差。部分区域的基础设施建设及环境风貌比较落后,老城区路面狭窄,路网不均,部分厂区和货运通道道路破损,积灰严重,“雨天一身泥,晴天一身灰”的现象时有发生。城市地下管网、道路交通安全设施配备没有完全到位,老旧院落数量较多,排水排污设施不完善、停车场设置不足,造成城市形态高负荷运转。

(二)产业支撑仍显不足,城镇化水平滞后

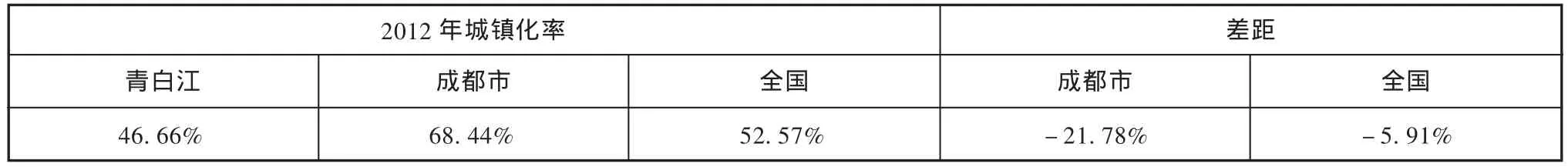

2012年,青白江区城镇化率为46.66%,虽然城镇化率较2011年 (45.99%)提升了0.67百分点,但与全国和全市相较,仍有较大差距 (表2)。城镇化水平滞后于工业化水平,46.66%的城镇化水平与69.4%的工业化水平之比为0.67,远低于国际公认的1.4-1.5的合理水平。

表2 2012年青白江区与成都市、全国的城镇化率的比较

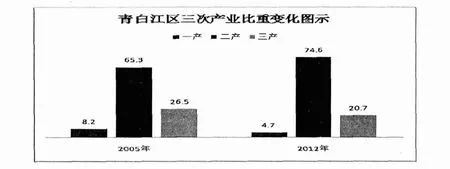

1.一三产业发展缓慢。青白江的工业主体是高能耗、高投入、低技术的劳动密集型产业,冶金、化工等传统产业仍占据主导地位,二产比重占到74.6%。农业产业化程度低,产业化特色还不够明显,现代农业港和龙泉山生态旅游功能区主导产业尚未形成规模,使得城镇化基础薄弱;第三产业占比刚过20%,且主要分布在城区和产业园区,涉农乡镇的生产服务业基础十分薄弱,现代服务在涉农乡镇更是缺乏,整个区域缺乏商气人气,使得城镇化缺乏活力。

图2 青白江区三次产业比重变化图示

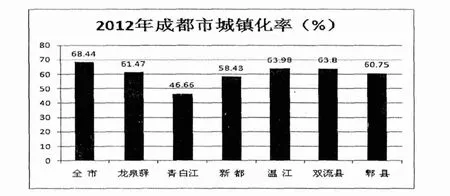

2.农村剩余劳动力吸附能力有限。一、三产业不发达,城镇发展落后,城镇居民收入水平不高,既留不住技术、资金,也留不住人才,更不能吸收农村剩余劳动力。就2012年成都市二圈层各区市县的城镇化率情况来看,青白江排名最后,比排名第五的新都低11.77个百分点 (图3)。其中很重要的因素就是因为毗河以南经济发展较为缓慢的丘陵、山区乡镇外出半年以上的务工人员比例较高,占户籍人口的10.3%,总量达4.2万人,在一定程度上制约着城镇化水平的提高。

图3 2012年成都市二圈层各区市县城镇化率情况

3.小城镇发展整体滞后。城镇辐射带动能力不强。虽然近些年来中心城市发展很快,工业优势明显,城市建设和城市管理稳步提升,生态环境优美,但是其它小城镇呈现散、小、弱的特点,城镇经济不发达,制约了全区城镇化进程;城镇普遍偏小,缺乏集聚作用和辐射功能,缺乏优势向周边地区和广大的农村地区进行辐射,尚未充分发挥对郊区、农村的带动作用。

(三)区域发展不均衡,城镇化进程缓慢

1.毗河南北差异很大。城乡二元结构明显,发展不平衡。毗河以北,以工业为主,中心城市辐射作用强大,有力地带动了一产业和三产业的发展,城镇和农村居民生产和生活条件优越,城镇化水平相应较高;毗河以南,以农业为主,仍处于向现代农业过渡的过程中,条件差,基础薄,交通、能源、资金的瓶颈制约大,城镇化水平较低。呈现出城镇化水平由北向南梯度发展的景象。

2.人口空间分布分化明显。主城区及毗邻的弥牟、城厢、大同和祥福的城镇人口占到城镇人口96%以上,而区域南部城镇人口占全区比重很小。部分乡镇城镇人口仅几百人,如姚渡镇、人和乡,清泉镇的城镇人口也才有4000余人。

三、加快新型城镇化进程的对策建议

(一)完善提升规划,引领城镇发展

在世界生态田园城市框架下,充分发挥规划的战略性、前瞻性和导向性作用,注重规划衔接,将城镇规划、空间结构和基础设施布局结合起来,探索形态、文态、业态、生态“四态合一”的协调发展路径。

1.统筹城乡规划建设。参照“全域成都”总体功能区划分,完善世界生态田园城市下的青白江区统筹城乡发展规划以及区域总体规划、分区规划、控制性详规等系列规划,形成完整的规划体系;加强“城-镇-村-新型社区”四级体系的相互衔接和补充,编制土地节约集约利用和城乡建筑形态规划技术标准,将棚户区改造纳入全区旧城改造总体规划和组织建构,将场镇危旧房改造纳入乡镇场镇改造建设详细规划,着力构建现代化的城乡形态;做好与新都、龙泉、金堂等周边区县的规划衔接,将城乡统筹发展与“北拓、南融、东进、西接”的城市发展战略相融合。

2.拓展城市发展空间。推进城市的空间转型,按照规范有序、高效畅通、生态宜居的要求,着力构建“两区、两带、三轴”的总体空间发展格局。针对城区偏居一隅、中轴偏离中心区域的实际,全面构建向心靠拢、组团发展的城市架构,建设以凤凰湖为核心的20平方公里北部新城,夯实北部新区作为青白江向北发展的战略前沿,加快重点商贸项目建设,激活高端商业业态,高标准建设新城区,健全城镇功能,不断增强新城人口吸纳能力。

3.完善基础设施配套。立足当前,着眼长远,大力推进基础设施建设,完善配套功能,提升城市的集聚力、吸引力和承载力。加快构建高效、便捷、通畅、安全的城乡一体的综合交通运输体系,突出“成网成环、圈层融合、内通外联”形成“七纵九横三环”的公路网和“三纵四横”的轨道交通网。加强市政基础设施建设,抓好供电、供水、供气、污水和垃圾处理,城镇绿化和小街小巷提质改造,着力提升公共服务功能。

(二)强化产业支撑,增强城镇发展动力

1.优化产业布局。依托产业基础和资源禀赋,提高产业集聚效应,通过完善产业规划和生态工业园区专项规划,推动产业在区域空间内合理布局,促进产业发展与城镇建设协调互动。通过抓科学规划、抓基础设施、抓产业集聚,推动毗河以南地区基础设施、产业发展、城镇建设、生态环境、社会事业“五位一体”协调发展。

2.壮大一三产业。以建设龙泉山生态旅游综合功能区和现代农业港为契机,推动一三产业互动发展。一是大力发展都市型现代农业。以十大农业科技示范园为核心,巩固发展特色农产品生产基地,依托南部龙泉山地区的天然资源优势,树立和保护农产品知名品牌;推动龙头企业、合作组织和农户有机结合的组织形式,增强农业农村经济发展活力,推动农业规模化发展。二是大力发展现代服务业。依托“两站两园一区”建设,健全物流园区配套服务体系,大力发展物流产业;推进传统商贸业转型升级,引进一批知名品牌项目,扶持生活服务业,打造北部新区商贸中心;深度开发旅游资源,通过延伸农业的观光功能,将“樱花旅游文化节”、“杏花节”等特色集会办成全市、全省知名品牌。增强第三产业对劳动力人口的吸纳能力,让进镇农民有岗位、有事做、留得住,增强城镇发展后劲,促进人流、物流、信息流、资金流向小城镇集聚。

3.做大镇域经济。坚持因地制宜,探索网格化、组团式城市结构,城镇建设向地方化、田园化、个性化方向发展,探索符合本地实际的、差异化的城镇化发展战略和目标。按区域性中心城市标准构建城乡形态,大同片区、弥牟镇、祥福镇主动融入中心城区发展,发挥中心城区辐射带动作用,探索城市组团发展。深入挖掘历史文化潜力 (原金堂治所在地)和产业优势 (集装箱物流园区和北部建材物流配送中心),城厢镇有实力发展为小城市;清泉镇交通优势明显,随着现代农产品加工点的确立,具备了打造成区域副中心的条件;龙王、姚渡可以重点依托都市现代农业“一线一品”打造,沿“线”找“品”,通过特色农业带动农业产业化;福洪、人和可通过特色镇建设,做强“杏”文章,做优山地特色,把特色示范镇建设与城镇化结合起来,形成区域特色小城镇。

(三)突出服务保障,增强城镇吸引力

1.深化综合配套改革。发挥政府的宏观调控和政策引导作用,以综合配套改革为重点,破解城镇化过程中的土地制度、户籍制度、公共财政体制、基本公共服务等方面的难题,促进人口在空间上的合理分布。坚持以人为本,推进以人为核心的城镇化,切实解决就业促进、社会保障、收入分配、教育卫生、文化事业、环境治理等群众最关心、最现实的问题,坚持把保障性住房建设和城市棚户区改造、旧城改造相结合,加快城市建设进程,通过健全全覆盖的社会保障制度,解除入镇人员的后顾之忧,推进农业转移人口市民化。

2.分类推进城镇化。针对青白江城乡二元结构明显的特点,应综合各地在区位条件、产业基础和资源禀赋上的差异,积极稳妥地推进新型城镇化。毗河以北地区,继续加强主导产业建设,增加就业容量,吸纳更多农村剩余劳动力,为形成中等城市奠定条件;毗河以南区域,大力发展现代农业和旅游观光业,打造旅游运动生态乡、休闲观光小镇,增加农民收入。推进“生态田园示范区”战略,将生态保护和城乡建设相结合,形成城市与山、水、田、林交相辉映的城乡景观格局。

[1]成都市青白江区统计局.青白江统计年鉴[E].2013.

[2]罗吉正.成都青白江坚持“两化”互动促发展的调查与思考[J].成都市委党校学报,2012,(06).

[3]张桃荣.青白江区建设世界现代田园城市的区位优势与发展路径[J].四川省委党校学报,2011,(11).