我国经济发展方式的演进及目标设计

2013-12-04姜国强

姜国强

(贵州财经大学,贵州 贵阳 550025)

“经济发展方式”是一个新概念,现代经济学(包括发展经济学)的文献中,与经济发展方式近似的概念有经济发展模式(Model of Economic Development)和经济发展型式(Pattern of Economic Development)问题[1]。简单地说,经济发展方式就是实现经济发展的方法、手段和模式。转变经济发展方式不仅仅指从粗放增长向集约增长的转变或从外延增长向内涵增长的转变,还应该包括向发展目标多元化转变。

一、改革开放前的经济发展方式

新中国成立后,我国经济基础十分薄弱,现代工业只占工农业总产值的17%,个体农业和手工业占80%以上。为改变这种落后局面,我国实行了优先发展重工业,通过快速积累实现经济增长的的发展战略,相应的就采取了数量扩张和速度赶超的粗放型经济发展方式,这对于当时贫困落后的中国,在短期内建立起比较完整的国民经济体系是必要的。1952年~1978年,我国国内生产总值和国民生产总值均增长了3.71倍,人均国内生产总值增长了1.98倍。改革开放前30年人民生活水平也有了一定程度的提高:1952年~1978年,居民购买力由342.4亿元增长到1 763.3亿元,增长4.15倍,年均增长6.66%。居民消费水平由1952年的人均80元增长到1978年的人均184元,增长了1.25倍[2]。尽管如此,我国人均国民生产总值仍然很低,根据人均国民收入和官方汇率计算,1952年的人均国民生产总值为52美元,1978年为210美元,一直未突破人均265美元这一低收入发展中国家的界限[3]。

客观来说,在建国之初,我国还属于农业国,工业化水平低,这种初级发展阶段决定了必须采用粗放式经济发展方式,以内向型、高投入、高消耗、高积累、低消费、重速度、轻效益为特征,注重积累忽视消费,注重增长速度忽视效益提高,注重数量扩张忽视质量改善,注重增加投入忽视技术进步。这种粗放型的经济发展方式主要表现为:一是高速度低效率的发展方式。建国后由于确立了赶超英美等发达国家的跨越式战略,开始过度追求经济增长的数量和速度,出现了违反经济规律的大跃进等运动,结果是要素生产率一直很低,包括劳动生产率低、资本产出率低、全要素生产率低。在改革开放以前,我国的劳动生产率虽然得到一定程度的提高,从1953年为367.4元/人年上升为1978年的839.32元/人年,但这一水平与发达国家相比仍然存在很大差距;二是高投入高消耗的发展方式。改革开放前的粗放型发展方式主要依靠生产要素的增加,投资重点是重工业等资本密集型产业,持续的高资本形成率造成了高投入的粗放型发展方式,结果必然是高消耗。1952~1978年,我国的能源消耗增长了9.6倍,而国内生产总值仅增长4.4倍。1953年我国单位GDP的能耗强度为6.89万吨标准煤/亿元人民币,而1978年上升为17.85万吨标准煤/亿元人民币,增长了1.59倍。可见,我国在改革开放前能源消耗强度呈现不断上升的趋势,这客观上形成了传统经济发展方式的刚性;三是高积累低消费的发展方式。为了扩大生产规模,实现数量规模扩张,只能依靠大量的积累,以增加生产要素投入,增加投资为主要手段。1953~1978年我国的平均积累率达到28.8%,而发展中国家1965年的平均积累率为19% ~24%。可见,我国的积累率高于其他发展中国家的平均水平,属于高积累的经济发展方式。这种主要依靠高投资、高积累、高消耗来发展经济的粗放型方式,为我国经济可持续发展留下了隐患,迫切要求加快转变经济发展方式。

改革开放前我国的经济发展方式还有一个重要特征就是内向型。这种封闭式经济发展模式是有深刻历史背景的。建国之初,我国以实现工业化为首要目标,而建立独立完整的工业体系,必须发展本国产业,也只能采取进口替代战略;而且当时百废待兴,市场需要呵护,产业也需要通过保护来发展壮大,采用内向型经济发展方式也是必然的;再加上以美国为首的西方国家对我国实行了封锁禁运,要求我国更加注重自力更生。以上这些因素直接导致我国只能采取内向型经济发展方式。但是从长期看,内向型经济发展方式使得我国被隔离在世界经济发展的大舞台之外,无法分享世界经济发展的成果,对我国的长期经济发展十分不利,改革开放战略的实施及时扭转了这一局面。

二、我国的改革进程及其经济绩效

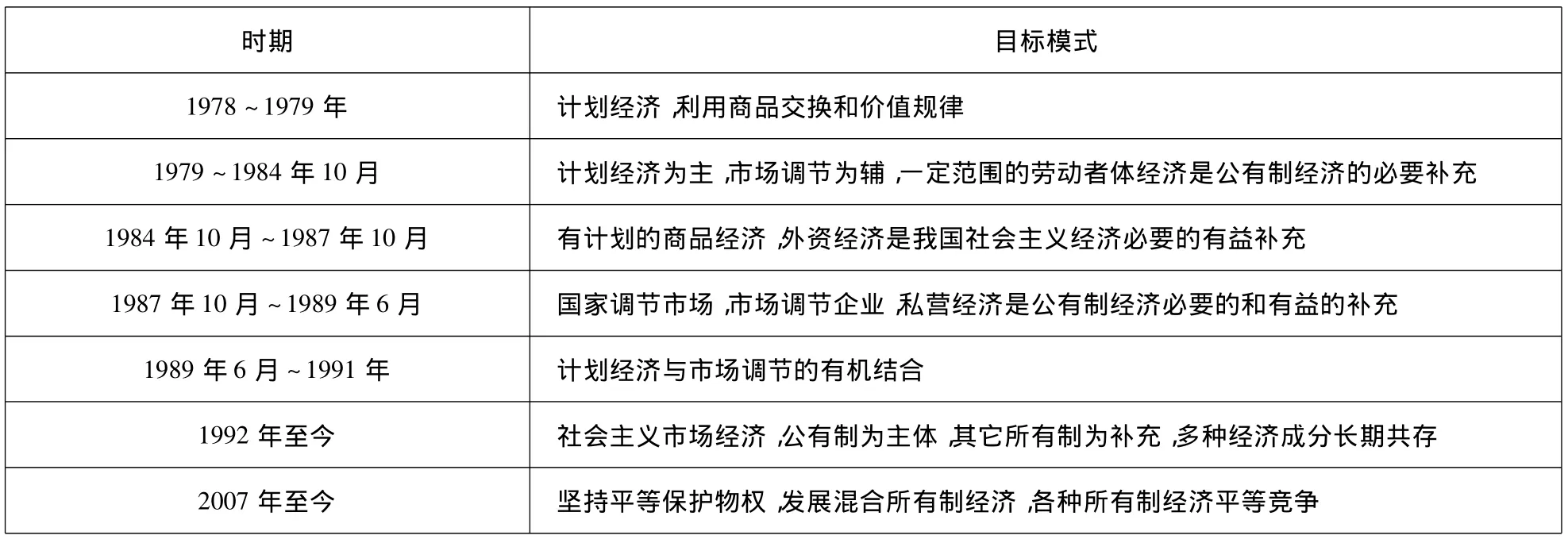

改革开放以前,我国是高度集中统一的计划经济体制,改革开放后,中国进入经济发展的新阶段。随着经济体制改革逐渐深化,我国经济结构出现了一定范围的调整,经济发展方式也有了一定程度的变化,可以说改革开放是我国转变经济发展方式的起点。表1显示了我国经济体制改革目标的演化过程[4]:

表1 中国经济体制改革目标的调整

我国的改革进程,是一次深刻的制度创新过程,这种渐进式的制度变迁方式使我国的经济增长取得了举世瞩目的成绩。从改革的经济绩效看,2012年GDP总量达到519322亿元,GDP增速为7.8%,居世界第二位。可以说,我国实现了一次伟大的经济转型。但是,我国经济虽然保持了长期的持续高增长,但由于未改革的部分都是阻力大的领域,任何改革的推进都会受到既得利益者的阻挠。因此,我国的改革已进入深水区,经济发展方式的转变将面临更大的挑战。

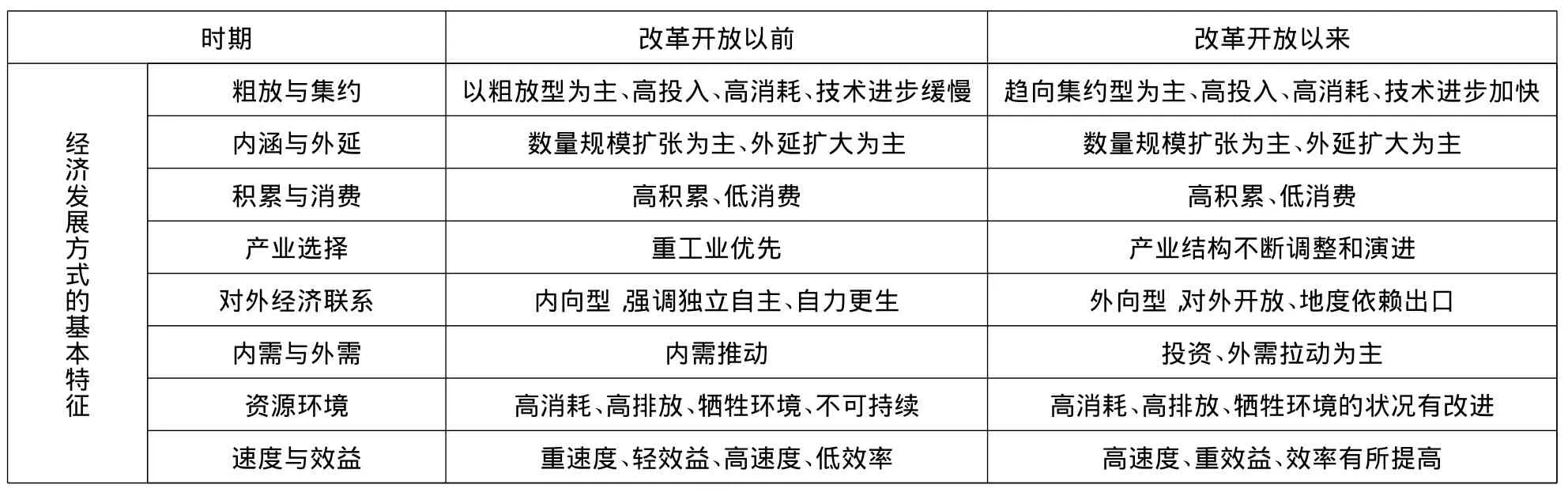

改革开放以来,我国的经济发展方式发生了一定程度的转变,由改革开放以前的片面粗放型、内向型,以数量规模扩张、外延扩大、高投入、高消耗、高积累、低消费、内需推动、重工业优先、高速度、低效率为特征的方式转变为趋向集约型为主、外向型,仍然以数量规模扩张、高投入、高消耗、高积累、低消费、高速度为重要特征,并且具有产业结构不断调整、外需拉动作用显著、效率有所提高的新特征的经济发展方式,如表2。

表2 改革开放前后中国经济发展方式的异同

转变我国的经济增长(发展)方式提出已有20多年,但是效果并不理想。虽然我国的经济发展方式选择也不完全是主观的选择,具有一定的历史必然性。但是由于路径依赖的存在和实践的局限性,认识上还有不少模糊之处,政府决策和改革措施也缺乏系统性,在很大程度上影响和制约了经济发展方式转变的进程,出现了不少问题,如经济社会协调发展水平低,城乡发展不平衡,广大农村较少享受改革的发展成果;国有企业虽然依靠垄断获得发展,但生产效率相对较低,经济效益下降;收入差距扩大,分配不公现象严重等。

当前,我国经济仍然是外延型增长而不是内涵型增长,即生产力的提高主要依赖于劳动力和投资,而不是技术进步,技术外溢效应不明显。随着经济规模的扩大,经济建设中一味追求经济增长的高速度和高产值,忽视经济结构调整的问题也日益突出。2010年,从31个省区市由当地人代会通过的国民经济和社会发展计划看,只有3个省市GDP增速定为8%,其余都在8%以上,平均增速达10.3%,许多省区仍把增投资、上项目放在首位,没有把转变经济发展方式放在首位[5]。可见,我国转变经济发展方式的任务仍然十分艰巨,是一个长期渐进的过程。

三、我国转变经济发展方式的政策目标演进

我国经济发展方式的政策目标经历了一个漫长的演进过程。1982年党的十二大提出全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来。1987年,党的十三大提出要从粗放经营为主逐步转变到以集约经营为主的轨道。1995年,党的十四届五中全会明确提出两个具有全局意义的根本性转变:经济体制从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变,即从主要依靠生产要素投入数量增加来实现经济增长逐步转移到主要依靠提高生产要素的使用效率来实现经济增长。

党的十五大又明确提出:“转变经济增长方式,改变高投入、低产出,高消耗、低效益的状况。”十六大又提出全面建设小康社会的奋斗目标,强调坚持扩大内需的方针,走新型工业化道路,实施科教兴国战略和可持续发展道路,实现速度和结构、质量、效益相统一,经济发展与人口、资源、环境相协调。

党的十七大报告中正式把过去一直所讲的“转变经济增长方式”正式改为“转变经济发展方式”,提出实现国民经济又好又快发展,关键在于转变经济发展方式,走中国特色自主创新道路、中国特色新型工业化道路、中国特色农业现代化道路、中国特色城镇化道路,并提出实现未来经济发展目标,关键要加快转变经济发展方式,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变;由主要依靠第二产业拉动转向一、二、三产业协调拉动转变;由主要依靠物质资源消耗的拉动向依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变。上述内容既概括了经济发展方式的内涵,也对经济发展方式转变提出了具体目标和要求。

党的十七届五中全会又提出,加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域,并把我国经济发展方式转变的战略向纵深方向推进,提出改革是加快转变经济发展方式的强大动力,必须以更大决心和勇气全面推进各领域改革,大力推进经济体制改革,积极稳妥推进政治体制改革,加快推进文化体制、社会体制改革,使上层建筑更加适应经济基础发展变化,为科学发展提供有力保障[6]。

“十二五”规划建议提出深入推进改革是加快转变经济发展方式的根本保证,必须通过坚定不移深化改革来推动。只有不断通过深化经济体制、政治体制、社会体制、文化体制以及其他各方面体制改革,努力在重要领域和关键环节实现改革的新突破,才能形成有利于加快经济发展方式转变的制度安排,促进经济发展方式的根本转变。

从我国经济发展方式的目标演进可以看出,转变经济发展方式的基本要求逐渐向纵深方向推进,由主要着眼于经济结构的调整转向着力消除制约发展方式转变的深层体制性因素,这说明推动转变发展方式将进入深化阶段,通过进一步完善体制机制,从根本上消除制约科学发展的体制和政策因素,最终达到实现转变经济发展方式的战略目标。

四、加快转变经济发展方式的政策建议

第一,提高全要素生产率。在经济发展方式转变过程中,经济增长的源泉不断发生变化,主要体现为技术要素贡献率(全要素生产率)的变化。经济发展到达一定程度时,单纯依靠资本和劳动的投入是无法保持经济的持续稳定发展的。技术进步可以节约资源、降低能耗、提高资源的利用效率,以较少的资源投入带来较多的产出效益,因而是提高要素质量和综合生产力、促进规模收益递增的关键,也是经济长期稳定发展的重要推动力;

第二,推动产业结构的优化升级。经济发展方式转变的一项重要特征就是资源配置效率的提高,通过对世界经济展进程的考察可以发现,经济发展方式转变与产业结构升级是一个互动过程,经济发展方式转变必然要求产业结构的优化升级,而产业结构的优化升级必然会促进经济发展方式的集约化。可以说,没有产业结构的高度化,就没有高度集约化的经济发展方式。

第三,加强制度建设。我国经济发展方式转变困难的一个重要原因就是制度约束限制了生产要素的有效配置。不同的经济体制,制定和执行不同的经济政策,形成不同的经济结构,从而制约着经济发展方式的转变。这些体制性因素交织在一起,涉及到产权归属、利益分配、激励监督约束机制、经济发展的战略和措施等等,其相互关系错综复杂。合理的制度安排可以有效调整制度结构,减少制度摩擦,促进经济的全面、协调和可持续发展,并让人们充分享受改革成果,真正实现人的全面发展,为转变经济发展方式提供源动力。

[1]Hollis Chenery and Moises Syrguin with the assistance of Hazel Elkington(1975),Patternof Development 1950-1970,Published for the World Bank by Oxford University Press.

[2]国家统计局国民经济综合统计司:新中国五十年统计资料汇编[M].中国统计出版社.1999.

[3]林毅夫等.中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)[M].上海三联书店.1999.

[4]参考孙斌栋.制度变迁和区域经济增长[M].科学出版社,2007.

[5]张卓元.我国转变经济发展方式的难点在哪里[J].经济纵横,2010(6).

[6]中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议公报.