成像测井技术在重力流沉积研究中的应用

2013-12-03何小胡张迎朝张道军左倩媚何卫军董贵能

何小胡,张迎朝,张道军,左倩媚,何卫军,董贵能

(中海石油有限公司湛江分公司,广东 湛江524057)

0 引 言

成像测井技术应用对于沉积和储层的相关研究相对较少[1-8]。经过近十多年的探索应用,电成像测井沉积相分析逐渐成为油田勘探开发中重要的组成部分之一,并形成测井沉积学的核心内容[9-15]。目前,成像测井沉积相分析的核心任务可以归纳为4个方面,即地层岩性识别、沉积构造识别、沉积微相综合分析和古水流向及砂体几何形态分析。其研究方法是以成像测井资料为主、常规测井资料为辅,融合岩心地质分析资料,通过岩心与测井的对比分析以及切实有效的处理解释,建立可靠的地层沉积相剖面。

成像测井技术在牵引流沉积方面的研究较多,许多研究成果已经在各大油田取得非常好的应用效果,然而在深水重力流沉积的应用仍较少,存在的问题尚有待进一步解决,主要体现在4个方面:①岩性识别基本属于定性阶段[16-17],以肉眼根据图像色度明暗确定,即使有基于图像定量的处理也是忽略了地层中所含流体性质、沉积成因和随井深加深成岩程度变化等带来的影响,因此不能真正反映地层沉积成因;②沉积构造解释进展大[18-21],已经可以识别出许多类型层理构造、变形构造、生物成因构造和一些特殊沉积体,但公开发表的研究很少见到关于成像测井资料与岩心资料的一致性对比,这也对成像测井资料的可靠性产生一定的影响;③深水重力流沉积的研究成果相对较少,运用成像测井技术进行沉积微相相关研究则更少,海(湖)底扇体与三角洲沉积有许多相似的沉积构造,沉积微相识别难度较大;④具有定向性是成像测井的一大优势,通过交错层理的拾取确定古水流向的基本方法已经得到广泛的应用[22-24],由于重力流沉积多发育块状层理(砂质碎屑流沉积或鲍玛序列A段)和平行层理(鲍玛序列B段),这些层理均无指示古水流向的意义,交错层理段(鲍玛序列C段)往往不发育,况且岩心尺度尚难以识别,成像测井图像识别难度更大,因此尚没有较好的方法来判别重力流沉积古水流向。

南海西部油田自2007年以来,在四大盆地先后有50余口井开展了成像测井技术研究。针对目前成像测井技术在深水重力流沉积的研究和应用中遇到的一些问题,开展了针对性研究。

1 岩性识别

深水重力流储集砂体规模较小,横向分布不稳定,岩性变化快,砂泥互层明显,非均质性强,录井资料精度相对较低,已经无法满足沉积微相的研究,但是钻井取心费用太高,而成像测井数据连续垂向分辨率能达到5mm,分层精度更是可达厘米级,这对于识别岩性(尤其是砂岩中的泥质或钙质薄层)非常有用,采用旋转井壁取心与成像测井资料的组合采集,修正复杂地质层段地质录井资料的失误,恢复正确的岩性剖面及相应的沉积环境。根据涠西南凹陷WZH12-1S-1井的地质录井资料,该井在3 178~3 180m以及3 182~3 184m井段地质录井均描述为细砂岩。通过对该井段成像测井图像仔细观察,认为该层段的图像在局部却反映出典型的泥岩特征,电阻率相对较低,动静态图像上均呈暗色或黑色,且发育低角度的水平层理。通过这些特征识别出的泥岩与旋转井壁心资料吻合的非常好(见图1)。此外通过图像还识别出另3套薄层的泥岩,泥岩的厚度大约在10~20cm,显然这种精度地质录井和常规测井无法达到。

通过在涠西南凹陷应用实践表明,借助高品质的成像测井图像,不仅可以识别出录井过程中漏失的薄层,还可以识别出准确的岩性界面位置,很大程度上修正和完善地质录井剖面。

图1 WZH12-1S-1井泥岩薄层Star图像特征

2 识别重力流沉积典型沉积构造

成像测井相对测井取心成本较低,且连续测量井段较长,通常都能达到几百米,连续且高直观性的图像为储层沉积微相的研究提供了直观的依据。成像测井资料判断重力流沉积主要依据:变形构造是否发育;图像上能否识别出完整或不完整的鲍玛序列,而冲刷现象、递变层理以及交错层理等沉积构造都不是判断重力流的直接依据。

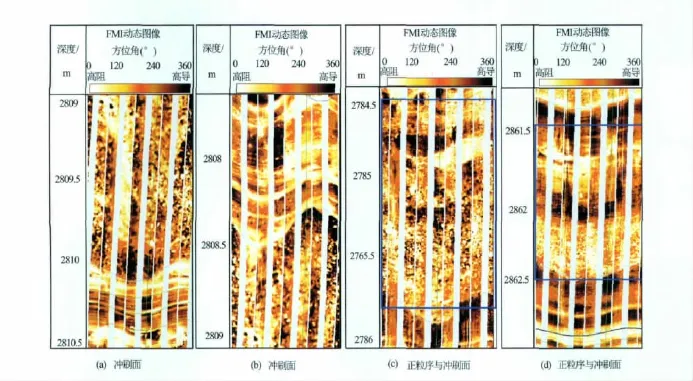

2.1 冲刷面和递变层理

冲刷面一般为一凹凸不平的界面,冲刷面以下的岩性较细且多以泥岩为主[见图2(a)],其上部的岩性一般较粗,且多以含砾砂岩或粗砂岩为主。在重力流沉积中,砂岩之间的叠覆冲刷现象[见图2(b)]也很常见,成像测井图像上冲刷面显示为一高低不平坦的界面,具体呈现形态有“V”字型界面、倒“V”字形界面、凹凸不平的界面及正弦曲线状界面。冲刷面之上通常发育正粒序递变层理[见图2(c),图2(d)],即由底部砂砾岩以及含砾粗砂岩,向上逐渐变为粗砂岩、中细砂岩和泥岩的沉积序列组成。递变层理中除粒度变化较大外,单个旋回的厚度规模差别也较大,多与沉积微相相关。

图2 典型沉积构造(冲刷面与正粒序)

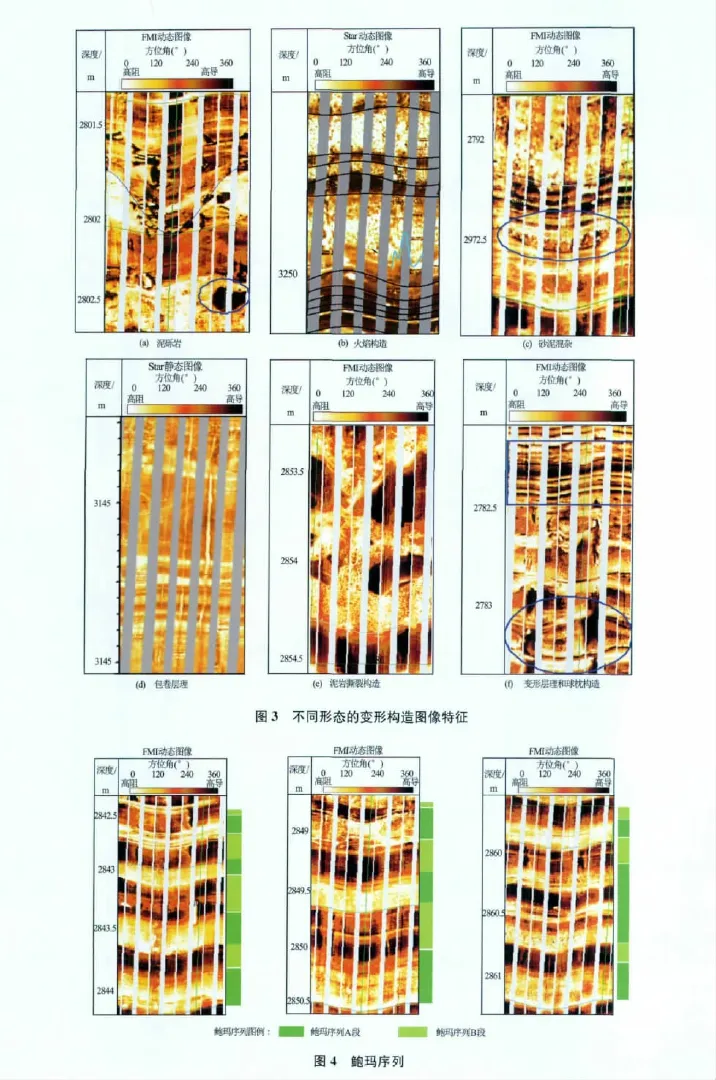

2.2 变形构造

变形构造[25]也称同生变形构造,是指在沉积作用的同时或在沉积物固结成岩之前处于塑性状态时发生变形所形成的各种构造。沉积物沉积后,在固结成岩之前,还处于富含孔隙水的状况下所发生的形变,均称同生变形构造。变形程度可以从轻微的扭曲层到复杂的褶曲层、破碎层及变位层。通常,这样的变形构造是局部性的,基本上局限于未形变层内的一个层,常出现在粗粉砂、细砂沉积层中,主要受颗粒的黏性、渗透性和沉积速率控制。由于成像测井图像具有很强的直观性,可以识别出多种不同的变形构造(见图3),每一种构造都有不同的沉积特征。

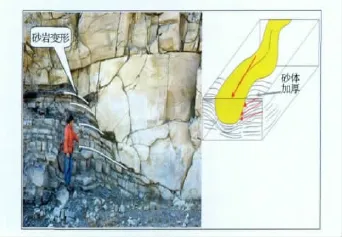

2.3 鲍玛序列

鲍玛序列往往发育在砂砾岩、含砾砂岩和粗砂岩与深湖泥页岩交互的环境中,在深水重力流沉积(海底扇和湖底扇)中尤为常见。鲍玛序列在图像上主要特征是底部为侵蚀面,侵蚀面之上发育块状层理或递变层理(鲍玛序列A段),递变层理之上可见一些平行层理(鲍玛序列B段),层理面与层系界面互相平行,二者之间没有明显的夹角,在平行层理之上通常可见较多的变形层理和一些小型交错层理(鲍玛序列C段),通常顶部的细粒沉积往往会被下一期的沉积侵蚀,仅保留AB段(见图4),而呈现叠覆冲刷的特征,这种不完整的鲍玛序列在图像中较常见,也是重力流沉积中最常见的沉积组合序列。在整个井段中往往可见1~2个完整鲍玛序列,而较常见的往往是多个非典型的鲍玛序列纵向叠加。

3 储层沉积微相综合分析

南海西部油田2010年在莺歌海盆地中深层发现的 DF1-1-14 井、涠西南凹陷的WZ11-7E-1 井、WZ12-1S-1井、WZ12-1W-1井以及均钻遇了深水盆底扇沉积,由于4口钻井均没有钻井取心资料,但是都采集了成像测井资料(FMI和Star)和旋转井壁心资料,此时成像测井资料在储层沉积微相的精细研究过程中发挥了较大的作用。

成像测井图像上可以直观识别的特征:①岩性整体较粗,砂泥混杂,砾石在成像图上表现为亮色的斑点或斑块状,与周围介质在颜色上差别明显,砾石磨圆差,无定向性,砂岩中常夹有泥质条带;②发育块状层理,正粒序特征明显,底部常见冲刷现象,偶见交错层理;③全井段变形构造发育,常见的变形构造有火焰构造(负载构造),泥岩撕裂构造,包卷变形构造等;④鲍玛序列较常见,且多以AB段的叠加为主,单层厚度往往小于1m,全井段仅见2个完整的鲍玛序列,详细特征见图5成像解释。根据录井和井壁取心资料,WZ12-1S-1井流一段主要的岩性为砂砾岩、含砾粗砂岩、中细砂岩和泥岩,砂岩分选和磨圆均较差,结构和成分成熟度都很低;粒度概率曲线以2段式为主,其中主要为滚动和悬浮搬运组分为主,为重力流特征反应,部分可见3段式,有一定的牵引流存在,但非主体,且跳跃搬运部分直线的斜率较小,表明分选程度较差。测井曲线的整体形态为齿化箱型以及多个钟型的纵向叠加(见图5),反映正韵律的沉积叠加为主。该井所对应的地震上的反射特征为透镜状外部形态,内部杂丘状乱状反射。

通过建立内扇浊积水道等典型沉积微相成像测井解释图版,综合岩性及粒度分析成果、测井曲线型态、宏观的地震相特征,将主要的储层段划分为湖底扇相、内扇和中深湖亚相以及水道、浊积砂和深湖泥等微相,其中水道为主要储集层。

图5 WZH12-1S-1井内扇浊积水道成像解释图版

4 判别重力流沉积古水流向

判别重力流沉积的古水流向,确定古物源方向对于寻找有利储集相带以及更优质的储层具有重要指导意义。然而在重力流沉积古水流向解释过程中很难拾取具有古水流指向意义的交错层理,主要是由于重力流沉积多发育块状层理(碎屑流沉积或鲍玛序列A段)和平行层理(鲍玛序列B段),这些层理都无法指示古水流向,而交错层理段(鲍玛序列C段)往往不发育,岩心尺度尚难以识别,成像图像更难以准确拾取,因此常用的倾角矢量图法已经很难准确判定重力流沉积古水流向。研究表明在砂岩交错层理不发育的情况下,通过准确拾取泥岩的倾角和倾向信息,可以间接确定古水流向。

4.1 形变泥岩判别古水流

图6 浊积水道古流向与泥岩倾向关系示意剖面图

以WZ12-1S-1井为例。图6右上方为一大型浊积水道,水道底部发育大型块状层理,由于块状水道砂密度相对较大,且分布范围有限,横向上对下覆泥岩产生差异压实作用,导致下覆泥岩发生变形,顶部的泥岩变形程度较大,底部泥岩变形程度较小,且泥岩的倾向与水道的流向相垂直。由于变形多发生在水道主体的两侧,变形程度较大的泥岩往往位于水道主体的一侧,因此泥岩的倾向就指示水道主体的方向,这也同样指示了水道砂体加厚的方向。

WZ12-1S-1井在 T80-T81时期发育大型浊积水道,钻井揭示的水道砂厚度超过30m(见图7),井壁心揭示的岩性为粗粒的含砾砂岩沉积。从成像测井解释倾角矢量图上看,几乎不发育交错层理,偶见几个东—西向的交错层理,大套砂岩以块状层理为主。砂岩底部为流一段中部大套泥岩,由于受到上部水道砂岩差异压实作用发生形变,顶部的泥岩变形程度最大,倾角达到60°,显然已经超过正常的沉积倾角,从上向下泥岩的变形程度逐渐减小,直至接近水平。从成像测井资料上拾取的泥岩的倾向信息上看,泥岩一致倾向近南的方向,根据水道的流向与泥岩倾向相垂直的原理,推测水道的流向为近东—西向,这也与提取的少数几个交错层理的方向一致。只是研究尚无法确定水道是由东向西还是由西向东,此时需要结合研究区的其他的资料。结合研究区的地震属性切片分析资料,发现涠西南凹陷在T80-T81时发育大型的建设性曲流河三角洲,物源方向来自于盆地西部,沿盆地长轴方向逐渐向东推近,三角洲共有5期,第5期三角洲的前端发育有大型的浊积扇,浊积扇被 WZ12-1W-1(WZ12-1-1,WZ12-1-2)井钻遇,研究综合判定古水流向为自西向东。

图7 WZ12-1S-1井利用形变泥岩判别古水流向

4.2 高角度下倾泥岩判别古水流

以WS1-5-3井为例。在冲积扇、近岸水下扇和斜坡扇等沉积体中,粗碎屑的砂砾岩沉积中往往会夹一些泥岩条带(见图8),泥岩条带共同的特点就是倾角较大,往往超过20°,泥岩倾角较大并非后期构造运动所致,而是由于沉积时快速堆积而形成,泥岩的倾向往往与扇体的前积方向一致,通过拾取泥岩的倾角和倾向信息,可以间接确定该类沉积的古水流向以及古物源方向。

涠西南凹陷 WS1-5-3井底部涠二段下层序沉积了1套粗碎屑的冲积扇沉积,通过成像测井资料的解释,拾取了扇体中泥岩的倾角和倾向信息,泥岩倾角均超过20°,且都指向北北东向。研究判定沉积时古物源来自北东向。通过该方法得到的古水流信息与区域地质相一致,较好地解决了研究区古物源方向的问题。

图8 WS1-5-3井利用高角度下倾泥岩判别古水流向

5 结 论

(1)精细的岩心刻度结果表明,FMI成像测井图像和井壁心具有非常好的一致性,应用刻度后的成像测井资料能够准确地描述地层的岩石组合以及识别相应的沉积构造。通过旋转井壁心+成像测井资料的组合采集,可以较好弥补定性解释岩性所带来的不确定性,重新建立起精度更高的岩性剖面。

(2)沉积微相综合分析认为,深水重力流沉积的常见沉积构造有冲刷现象、正粒序、交错层理、滑塌变形构造和鲍玛序列等,而从成像测井资料上判别深水重力流沉积的直接依据是各种滑塌变形构造的发育程度以及鲍玛序列,而非冲刷现象、正粒序和交错层理等沉积构造。

(3)采用形变泥岩以及高角度下倾泥岩间接确定古水流向,解决了浊积岩中不发育交错层理而无法准确确定古水流向的难题。

[1] 赵俊峰,纪友亮,陈汉林,等.电成像测井在东濮凹陷裂缝性砂岩储层评价中的应用[J].石油与天然气地质,2008,29(3):383-390.

[2] 周伦先.成像测井技术在车镇凹陷地应力研究中的应用[J].新疆石油地质,2009,30(3):369-372.

[3] 刘之的,夏宏泉,汤小燕,等.成像测井资料在地应力计算中的应用[J].西南石油学院学报,2005,27(8):9-12.

[4] 张树东,张红英,齐宝权.用成像测井资料精细描述吴家1井井旁构造形态[J].天然气工业,2007,27(8):54-56.

[5] 贺洪举.利用FMI成像测井分析井旁构造形态[J].天然气工业,1999,19(3):94-95.

[6] 王亚青,林承焰,邢焕清.电成像测井技术地质应用研究进展[J].测井技术,2008,32(2):138-142.

[7] 陈琼,王伟,葛辉.成像测井技术现状及进展[J].国外测井技术,2007,22(3):8-10.

[8] 付建伟,肖立志,张元中.井下声电成像测井仪的现状与发展趋势田[J].地球物理学进展,2004,19(4):730-738.

[9] 杨玉卿,田洪,刘颖宇,等.测井资料在海上油田沉积相研究中的应用[J].中国海上油气,2004,16(6):377-381.

[10] 赵希刚,吴汉宁,王靖华,等.2004,综合测井资料在研究油气藏沉积相中的应用[J].地球物理学进展,2009,19(4):918-923.

[11] 安志渊,邢凤存,李群星,等.成像测井在沉积相研究中的应用[J].石油地质工程,2007,21(1):21-24.

[12] 吴红霞,谢云,邱以钢.FMI成像测井在利津洼陷沉积相解释中的应用[J].新疆石油地质,2008,29(6):765-767.

[13] 张龙海,代大经,周明顺,等.成像测井资料在湖盆沉积研究中的应用[J].石油勘探与开发,2006,33(1):67-71.

[14] 尹寿鹏,王贵文.测井沉积学研究综述[J].地球科学进展,1999,14(5).

[15] 李军,王贵文.一种分析砂岩沉积相的新方法:测井相分析[J].地质论评,1996,42(5):443-447.

[16] 隆山,李培俊.岩心扫描刻度重力流沉积环境下的FMI图像及其应用[J].测井技术,2000,24(6):433-436.

[17] 陈钢花,吴文圣,毛克宇.利用地层微电阻率扫描图像识别岩性[J].石油勘探与开发,2001,28(2):53-55.

[18] 吴文圣,陈钢花,王中文,等.用地层微电阻率扫描成像测井识别沉积构造特征[J].测井技术2000,24(1):60-63.

[19] 耿会聚,王贵文,李军,等.成像测井图像解释模式及典型解释图板研究[J].江汉石油学院学报,2002,24(1):26-29.

[20] 张筠,徐炳高.成像测井在川西碎屑岩解释中的应用[J].测井技术,2005,29(2):129-132.

[21] 周伦先.成像测井技术在研究砂砾岩沉积构造中的应用[J].新疆石油地质,2008,29(5):664-667.

[22] 李潮流,李谦.利用测井信息判别古流向的方法探讨[J].测井技术,2008,32(5):427-431.

[23] 杨玉卿,田洪,刘大能,等.东海陆架盆地丽水凹陷丽水36-1构造上古新统物源分析[J].古地理学报,2003,5(2):171-179.

[24] 李军,张超谟.利用测井资料分析不同成因砂体[J].测井技术,1998,22(1):20-23.

[25] 熊伟.运华云.赵铭海,等.成像测井在砂砾岩体勘探中的应用[J].石油钻采工艺,2009,6(2):48-52.