现代篮球比赛挡拆配合临场表现的数字符号分析

2013-12-03霍子文

霍子文,张 戈

1.Northwest A & F University,Yangling 712100,China;2.Peking University,Beijing 100871,China.

现代篮球比赛,在日益激烈的技艺比拼和广泛频仍的文化交流中不仅没有走向技、战术打法单一趋同化的发展道路,反而是各种技、战术风格在交错碰撞中不断地兼蓄竞攀、与时俱进,共同推动着世界篮球的快速发展与革新,其间产生的新理念、新趋势、新特征既广泛深刻又复杂多变,时刻冲击着甚或挑战着我们的传统思维与习惯做法,非聚精会神不能够保持敏锐的洞察力,非深入探讨不能够得其精髓于万一。有鉴于此,本研究拟借助数字符号分析模式深入剖析现代篮球进攻基础配合之一——挡拆配合。

选择挡拆配合作为研究对象,理由在于近几届世界大赛以来挡拆配合尤其盛行,对此许多专家学者均存在共识。[4-8]从实践立场上看,变化相对活跃的往往也是值得特别关注的,因此,厘清了挡拆配合临场表现的变化特征就等于把握住了现代篮球技、战术发展的一大趋势。而之所以采用“数字符号分析”模式,则因为它在探究竞技比赛临场表现复杂性特征方面具有独特优势。作为一个专门研究领域,“数字符号分析”学科门类正式形成的历史已逾30年,期间研究范式逐步凸显,学术共同体日益壮大,科学语义渐次澄清,尤其是在分析高水平运动员/队临场表现方面取得了显著进步。研究者(2011)曾在全面综述国内外竞技比赛临场表现数字符号分析研究现状与发展趋势的基础上,对“数字符号分析”界定如下:系指借助信息技术支持,采取数字/符号计算机编码录入方式,通过人工观察、测量评价、决策分析的系列研究步骤,针对临场技、战术或位置移动表现等复杂、开放、随机和非线性的竞技能力组织和博弈系统实施复杂性分析的研究方法。继而研究者还明确指出:合理建构理论框架并选择适宜数据处理方法是竞技比赛临场表现数字符号分析模式发挥效力的关键。[3]

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以2008年奥运会、2010年世界篮球锦标赛、2011年欧洲篮球锦标赛、2011年美国篮球锦标赛男子比赛总计37场的挡拆配合临场表现作为研究对象(表1)。

1.2 研究方法

1.2.1 理论演绎

在系统掌握篮球技、战术研究现状、大量查阅挡拆(掩护)配合研究报告以及全面了解国内外数字符号分析领域研究现状的基础上,综合运用系统科学、篮球专项理论知识并采取归纳与演绎相结合的方式建立挡拆配合临场表现的理论分析框架并制定观测指标体系。

1.2.2 专家访谈

通过实地走访10名专家学者,采取专家判断法对挡拆配合观测指标体系进行效度检验。结果表明,本研究制定的挡拆配合观测指标体系的内容效度良好,能够反映挡拆配合的操作特征。实地访谈专家基本资料见表2,访谈结果见表3。

表1 本研究比赛场次统计一览表Table 1 Games’Sample Observed in the Paper

1.2.3 视频分析

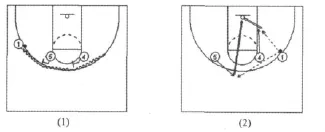

采用Sportscode数字视频分析软件检出37场比赛共计2 809个挡拆配合视频片段,从中观察、记录、归纳、分析每段视频的临场表现特征(基本频数统计见表4)。在视频片段检出过程中,对于拍摄盲时、盲角造成的统计缺损忽略不计,对于快攻、快失误、快犯规以及后场推进球时段的信息噪音予以排除。编码方式采取文字编码,所有视频检出由研究者独立完成。视频分析窗口示例见图1。

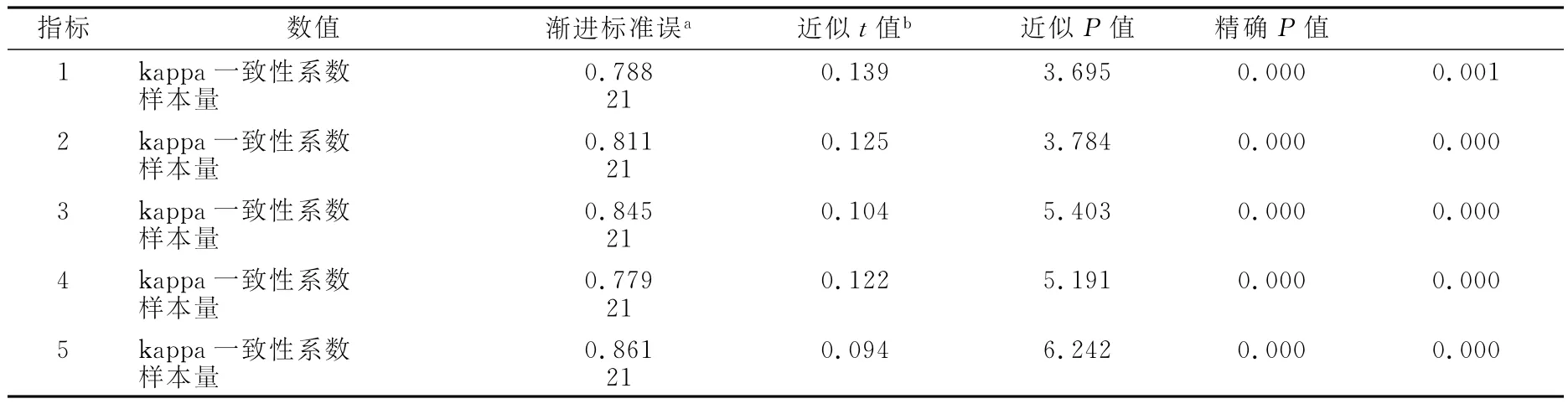

1.2.4 数据处理

所有数据由研究者独立采集。重测信度检验采取Kappa一致性系数,时间间隔2个月。Kappa一致性系数取值在0~1之间,绝对值越大,信度越好。一般认为,Kappa≥0.75表示信度较好,0.75>Kappa≥0.4信度一般,Kappa<0.4信度较差。Kappa一致性检验结果显示,挡拆配合临场表现主观评价kappa值区间为[0.578,0.910],表明挡拆配合临场表现前、后测数据总体上存在一致性,重测信度良好。表5为2011年美国篮球锦标赛决赛阿根廷VS巴西的某类挡拆配合重测信度检验结果示例。

表2 本研究挡拆配合观测指标体系访谈专家一览表Table 2 Experts Interviewed for Pick and Roll Observing and Measurement System

通过关联规则Apriori算法对挡拆配合的临场表现特征进行数据挖掘。所有数据输入Excel和weka数据挖掘软件进行处理。

2 分析与讨论

2.1 挡拆配合临场表现分析的系统科学依据

在“竞技比赛临场表现数字符号分析的研究现状及展望”一文中,研究者(2011)曾系统论述了竞技比赛临场表现的系统观、时空观与动力学自组织理论观点,其主要结论如下:1)在竞技比赛临场表现分析中,实施技术、战术与位置移动一体化评价的逻辑是成立的,而且较之单一化评价能够更加接近真实比赛场景。2)必须清楚认识时间维度和空间维度的匹配性特征,不仅如此,基于时间维度的不可逆性,通过具有可逆性的空间维度主动匹配时间维度具有重大的理论和现实意义;3)依据动力学自组织理论观点,竞技比赛临场表现中系统失稳的关键联系点必须予以重点关注。[3]上述观点同样适用于作为挡拆配合临场表现分析的系统科学依据。

表3 本研究挡拆配合观测指标体系内容效度专家判断一览表Table 3 Expert Judgement on Content Validity of Pick and Roll Observing and Measurement System

表4 本研究挡拆配合临场表现观测数据频数一览表Table 4 Observing Data of Pick and Roll’s Perforemance

图1 本研究挡拆配合临场表现视频采集窗口示例图Figure 1 Example of Video Collection on Pick and Roll’s Performance

2.2 挡拆配合临场表现分析的理论框架

2.2.1 挡拆配合临场表现分析的理论前提

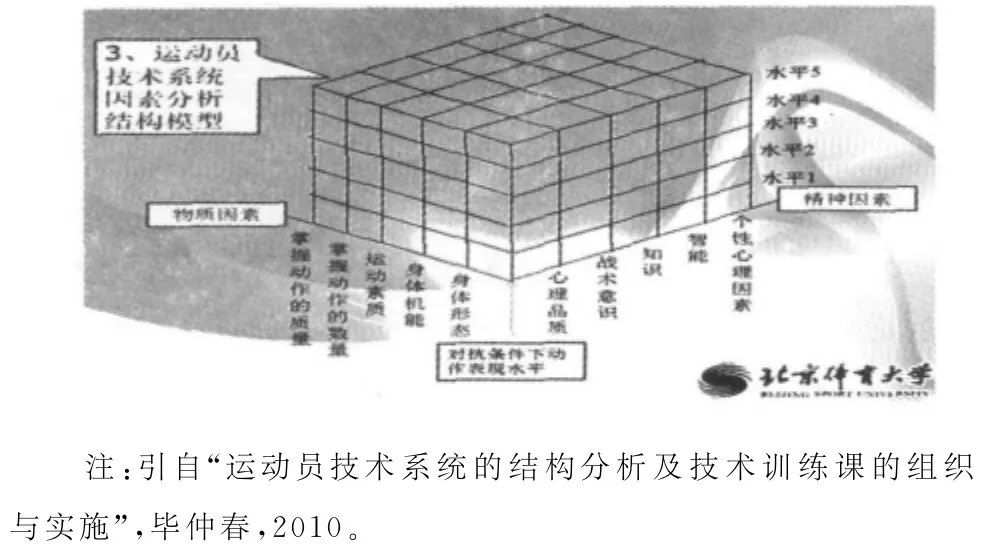

关于篮球比赛复杂性问题,毕仲春曾在全国中级篮球教练员学习班(武汉,2010)上详细讲解了运动员技术系统的因素构成(图2),[1]从中看出,篮球比赛是一个开放的巨系统,运动员竞技能力构成与临场发挥水平非常复杂多变,针对篮球比赛临场表现实施复杂性分析的难度非常之大。然而,从另外一个角度看,运动员的临场表现即使再复杂,也只能经由一次次的技、战术行动具体地、综合地表现出来,也即统一于运动员的临场表现系统,正因如此,透过某个运动事件主题(例如,挡拆配合)深入分析临场表现发生过程就具有了现实可能性,而据此得到的分析结果也就有可能为运动员临场表现及场外训练的相关改善提供有价值、有针对性的信息和建议。这也是目前篮球比赛视频分析师的主要工作思路。

表5 2011年美国篮球锦标赛决赛阿根廷VS巴西某类配合Kappa一致性检验一览表Table 5 Kappa Test Statistics(a)of one of Kinds of Pick and Roll between Argentina and Brazil in 2011American Championship

另外,依据动力学自组织系统理论,篮球比赛中球员的组间配对关系和组内配对关系始终并存,它们同样非常复杂多变。全面考察组间配对关系与组内配对关系当然最合理,但这样做无疑会使问题的复杂性成倍增长。本研究主要从组内配对关系(配合同伴之间的互动关系)角度出发,分析挡拆配合的形式与特征,而对于组间配对关系(防守对抗以及配合外队友的协同影响)则采取规避处理。之所以这么做,主要依据理由有三:1)虽然攻、防两端相互影响,但攻、防的系统表现,尤其是带有运动事件主题的攻、防系统表现却仅以对手的对抗为参照,其攻、防系统内部一般已预先设计好了处置对抗因素的应变措施。换言之,攻、防的系统表现具有相对独立性,可以分开来加以考察;2)本研究的所有观测都是建立在对真实比赛行为的视频分析基础上,检出的挡拆配合临场表现本身就包含组间配对关系施加的影响力;3)对于在不同组内配对条件或者不同组间配对条件影响下挡拆配合临场表现不同的质疑,本研究将通过加大样本统计量来提高对总体的估计力度。

图2 运动员技术系统因素结构图Figure 2 Composition of Basketball Player’s Skill System

2.2.2 挡拆配合临场表现分析的理论框架

2.2.2.1 挡拆配合发生过程的逻辑推演

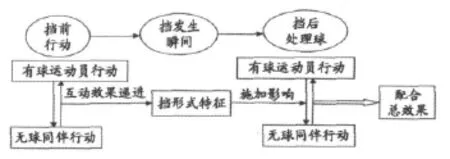

通过反复观察挡拆配合临场表现,发现配合同伴(可能两人或多人)的挡前行动和挡后处理球方式相对独立,而挡发生瞬间不仅是挡前行动效果的递进体现,亦会对挡后处理球方式施加重要影响;不仅如此,基于配合同伴挡前行动的多样性,挡发生瞬间也存在各种形式特征,继而挡发生瞬间的各种形式特征又会影响到挡后处理球的方式选择与实施效果。据此,可以首先得到一个由挡前行动、挡发生瞬间、挡后处理球三个阶段性组分构成的挡拆配合的过程性结构,其中挡发生瞬间是基于挡前行动的效果递进产生的,它是挡前行动和挡后处理球发生联系的纽带与桥梁。在此基础上,本研究还发现在挡拆配合过程的任何阶段里,同伴之间的行动都是相互影响的,即各个阶段的行动效果都是配合同伴共同作用的结果。

总而言之,一个挡拆配合就是由配合同伴通过挡前的互动行为产生阶段性效果,再经由挡发生瞬间进行效果递进,并最终对挡后处理球行动施加重要影响的顺序性过程(图3)。

2.2.2.2 挡拆配合临场表现形式的分类与归纳

从挡拆配合发生过程的演进逻辑来看,挡前行动(含挡发生瞬间)与挡后处理球均包括无球运动员行动、有球运动员行动两个方面。从配合动作来看,挡前有球运动员和有球运动员均包括相对固定、相对移动动作,挡后处理球包括有球运动员的突破、投篮、传拆(传给无球掩护同伴)、传强(传给强侧第三名协同同伴)、传弱(传给弱侧第三名协同同伴)、传内(传给内线第三名协同同伴)、突破分球(传给第三名协同同伴),以及无球掩护运动员的配合移动(纵向切入、横向拉开、相对静止)。由此可以得到挡拆配合临场表现的动作程式图(图4)。

图3 挡拆配合发生过程逻辑演进图Figure 3 Logic Process of Pick and Roll’s Performance

图4 挡拆配合临场表现动作程式图Figure 4 Performance Styles of Pick and Roll

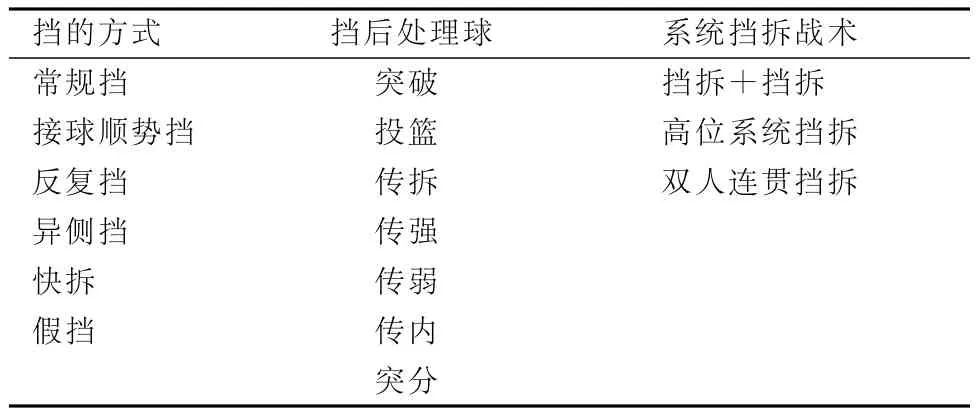

进一步地根据实际观测情况并结合挡拆配合的动作程式图,可按照配合双方实施挡的具体方式、挡后处理球以及系统挡拆战术三个类别归纳出挡拆配合临场表现的具体形式(表6)。通过实际观测检验,表6中所列的6种“挡前行动”、7种“挡后处理球”以及3种系统挡拆战术形式能够涵盖所有挡拆配合片段中的具体情况。相关界定见“第16届男篮世锦赛挡拆配合新特点研究”[4]一文。

表6 本研究挡拆配合临场表现的分类形式一览表Table 6 Categories of Pick and Roll’s Performance

2.2.2.3 挡拆配合临场表现的指标体系与评价标准确定

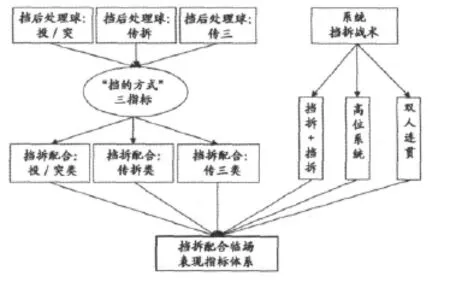

1.挡拆配合临场表现指标体系的建立

通过将“挡的方式”与“挡后处理球”进行排列组合,即可得到42(6×7)种挡拆配合排列形式(不包括系统挡拆战术形式)。然而,在针对这些具体排列形式逐一进行指标体系建立的过程中,效果却并不理想,主要问题有三:1)挡拆配合的排列形式过于繁琐导致具体观测过程非常复杂纠结;2)无论“挡的方式”还是“挡后处理球”都遇到部分分类形式在指标特征上的重叠问题,换言之,如果两种挡拆形式的指标特征相同,则两种形式就应该合并处理;3)“挡的方式”经常出现两类甚至三类的交互,因而很难判别某个“挡的方式”究竟应该归属于哪一类。由此可见,指标体系建立应当以临场表现的分类形式作为前提条件,但又不能完全受制于分类形式的束缚。

针对上述问题,本研究遵循结构性思路,在保证“特征不重、观测不漏”的前提下对挡拆配合的具体形式进行了合并或者重构。具体处理如下(图5):1)通过合并同类项将7种“挡后处理球”方式缩减为3种,即依据“直接得分”把“突破”和“投篮”合并为“投/突”、依据“传球给第三名同伴”把“传强”、“传弱”、“传内”和“突分”合并为“传三”。实践中,“挡后处理球”在合并前后的观测同样清晰易得;2)对于“挡的方式”的交互问题,依据技术、战术和位置移动一体化评价思路进行了重构,将所有6种“挡的方式”统一整合为三个指标,即按照挡前调动防守的机动性原则获得两个指标:挡前有球运动员创造性、挡前无球运动员移动性;挡发生瞬间则以“挡发生同步性”指标予以描述;3)将“挡的方式”三指标与“挡后处理球”的三种分类形式进行组合,加上系统挡拆战术形式,最后得到新的挡拆配合临场表现的指标体系,在新的指标体系下,挡拆配合分为四大类,即传拆类、传三类、投/突类以及系统挡拆战术类。

图5 挡拆配合临场表现指标体系图Figure 5 Indexes of Pick and Roll’s Performance

2.挡拆配合临场表现分类指标及其评价标准

1)传拆特征类

在传拆特征类中,依据挡前调动防守的机动性原则获得了两个指标:挡前有球运动员创造性、挡前无球运动员移动性,其评价所依据的原则是,“影响挡发生同步性效果的前导原因”。

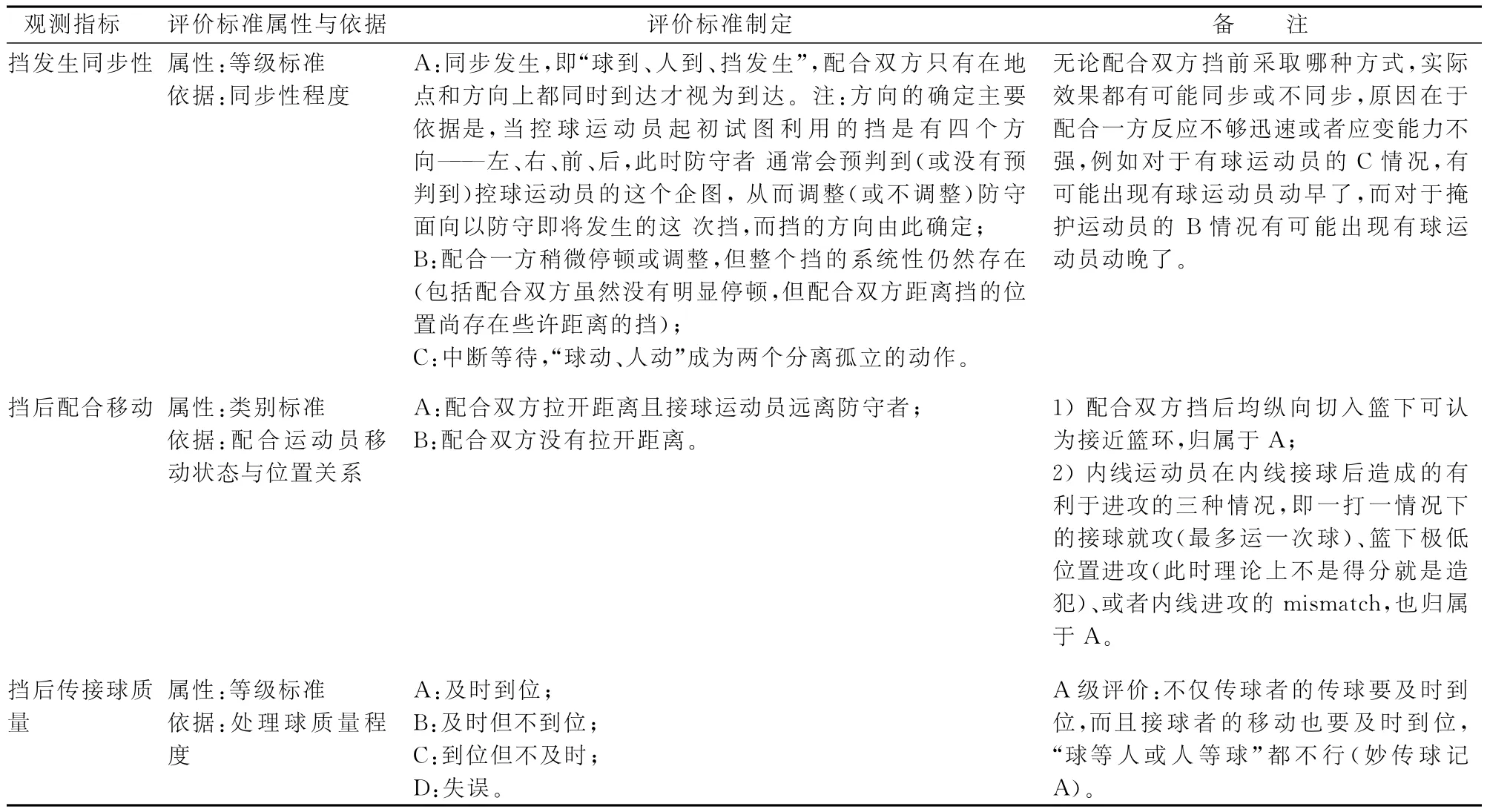

关于挡发生瞬间的特征,本研究在反复观看大量挡拆配合临场表现视频片段后,摒弃了以往根据“挡住或挡不住”来评价挡发生瞬间特征的传统观点,代之以“挡发生同步性”。之所以如此处理,主要依据有三:首先,“挡发生同步性”能够充分体现篮球比赛的时间维度与空间维度的匹配性特征,较之空间三维观下的“挡住、挡不住”而言视角更加丰富;其次,在临场观测实践中,如果仅仅依据“挡住、挡不住”的传统观点来评价挡发生瞬间特征,则最能体现无球运动员掩护创造性和灵活性的“假挡、快拆”无法得到合理解释。比如,有一种“快拆”形式要求无球运动员不是通过占据最大阻挡面积来完成挡,如用胸部横向阻挡有球同伴防守者的移动,而是反其道而行之,以占据最小阻挡面积完成挡,如擦边挡、侧腿挡、背身挡、闪过或穿过等;不仅如此,无球运动员为了在“快拆”后创造或者获得传接球的最佳时空条件,其移动的脚步动作也产生了诸多新选择,以无球运动员挡后纵向切入篮下为例,他可以采取传统的后转身纵向切入篮下,也可以采取前转身纵向切入篮下,甚至可以采取侧身直接纵向切入篮下……。总而言之,“假挡、快拆”是近一段时期以来挡拆配合临场表现中变化最明显、效果也最突出的特点之一,此类挡的出现与快速发展完全扭转了以往人们对无球运动员掩护作用的认识,即在“挡发生同步性”前提下,无球运动员的作用将由以往的“单一做墙挡住”转化为“灵活的墙”。由之引申可见,“灵活的墙”(无球掩护运动员)加上“聪明的球”(有球运动员)将会使挡拆配合的行动内涵发生巨大变化;再者,“挡发生同步性”也能够很好地包含“挡住、挡不住”的传统视角,实际观测很好地支持了本研究的此一论点。至于“挡后处理球”,本研究归结为两个指标,即“挡后配合移动、挡后传接球质量”。具体评价标准及说明见表7。

表7 “传拆”的观测指标及评价标准一览表Table 7 Observing Indexes and Assessment Criterion of“Passing-Ball-to-the-Screening-Partner’

续表7

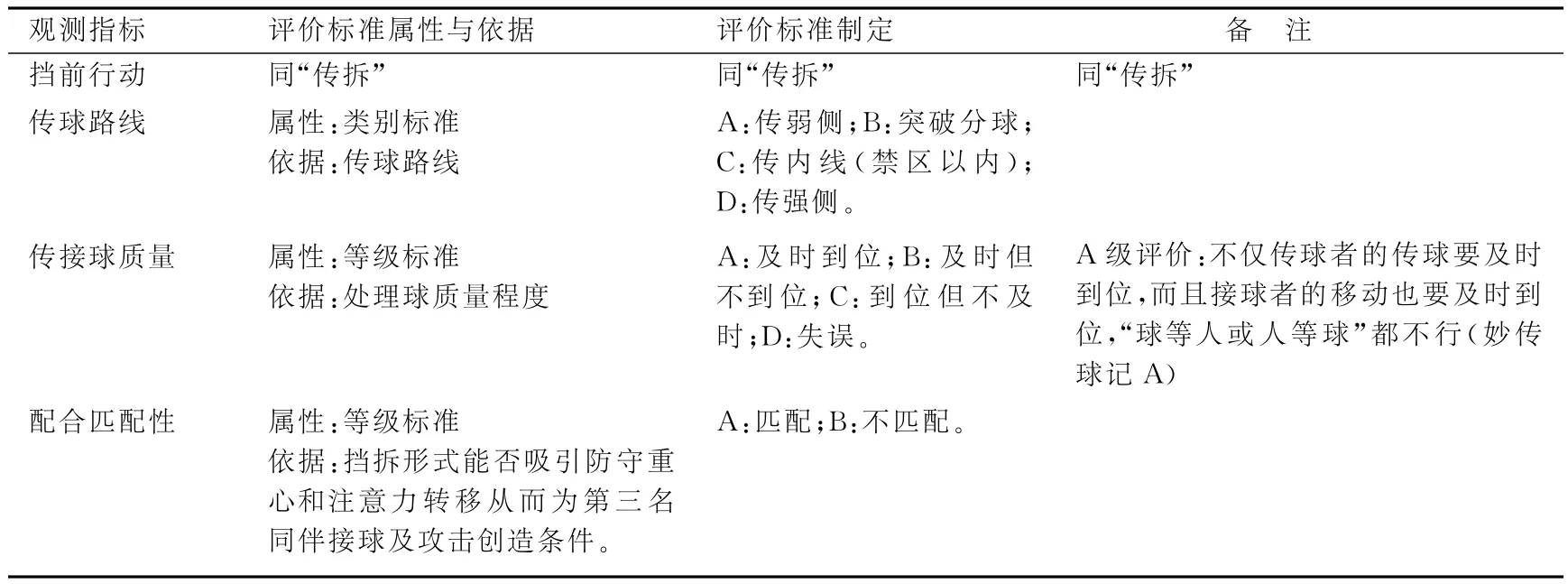

2)传三特征类

在传三特征类中,“挡前有球运动员创造性、挡前无球运动员移动性、挡发生同步性”指标及评价标准同前。“挡后处理球”依次分解为3个指标,即传球路线、传接球质量和配合匹配性。须说明的是,由于在传三特征类中加入了第3名同伴的协同行动,所以,会导致整个传三类配合的系统性发生变化,即较之传拆配合仅发生在两名同伴之间而言,传三特征类更像是“两名同伴做挡行动同第3名同伴协同行动之间的匹配性问题”,因此,有必要以“配合匹配性”进行评价(表8)。

表8 “传三”的观测指标及评价标准一览表Table 8 Observing Indexes and Assessment Criterion of“Passing-Ball-to-the-Third-Partner”

3)投/突特征类

在投/突特征类中,“挡前有球运动员创造性、挡前无球运动员移动性、挡发生同步性”指标及评价标准同前。“挡后处理球”依次分解为4个指标,即“挡后投/突机会、挡后投/突动作调整性、挡后投/突方式合理性、投突结果”。“挡后处理球”指标的构建逻辑是,首先,挡发生瞬间可能产生也可能不产生投/突机会;其次,根据投/突的机会性,投/突动作可能需要调整或者不需要调整,而由此产生的投/突方式可能合理也可能不合理;最后,投/突必然得到一个结果。另外,关于投突动作的调整,本研究将“直接投篮或者径直上篮”界定为“不调整”,其余的全部归属于“顺势调整或中断调整”(表9)。

4)系统挡拆战术的评价说明

本研究在实际观测中发现,虽然各类系统挡拆战术的组织形式变化多样,甚至还出现两类系统挡拆战术的组合,例如,“(挡拆+挡拆)+双人连贯挡拆”,但各类具体战术配合的关键环节仍然没有脱离“传拆类”、“传三类”和“投/突类”的各种特征表现。例如,在“挡拆+挡拆”的系统挡拆战术中,前一个挡拆后的传球类似于“传三”,而整个系统挡拆的配合效果则主要取决于后一个挡拆的配合效果。因此,为了简化问题,本研究将首先对系统挡拆战术的具体组织形式进行描述与呈现,继而根据“传拆类”、“传三类”和“投/突类”的特征发现尝试评价系统挡拆战术的优劣。

表9 “投/突”的观测指标及评价标准一览表Table 9 Observing Indexes and Assessment Criterion of“Shooting/Driving in”

2.3 挡拆配合临场表现的关联规则挖掘与特征发现

2.3.1 关联规则与 Apriori算法介绍[9]

2.3.1.1 关联规则基本概念

关联规则的数据挖掘命题由Rakesh Agrawal等在1993年首次提出,其目标在于找出给定数据集中项相互间的重要联系。规则中的支持度(support)和信任度(confidence)是两个规则兴趣度度量,支持度和信任度的最小阈值由用户或者专家依据需求或者经验判断给出。

设I={i1,i2,…im}是数据项集合,D为任务相关数据库的事项集合,其中的每个事项T是一个数据项子集,也即TI,每一个事项存在一个标识符TID。设A为一个数据项集合,事项T包含A当且仅当AT。关联规则可以用AB来形象地加以表示,其中AI,BI,且AB=Ø。AB在事项集D中成立,其支持度为s(support),它是D中包含AB的百分比,概率是P(AB);AB在事项集D中的信任度为c(confidence),即D中包含A的同时也包含B的百分比,条件概率是P(B|A),即

能够同时满足最小支持度阈值(min_sup)和最小信任度阈值(min_conf)的规则即为强规则,通常用0%~100%的值而非0~1来表示支持度(s)和信任度(c)。

事项的集合取为项集(itemset),k个事项的集合取为k-itemset。项集的出现频率是包含项集的事项数,简称项集的支持计数、频率或计数。假如项集的出现频率不小于(包括等于)min_sup与D中事项总数的乘积,项集满足min_sup;如果项集满足 min_sup,即为频繁项集。k-itemset的频繁集合记作Lk。关联规则包括两部关键步骤:

其一,确定所有频繁项集:根据要求,这些项集的出现频率与预定义的最小支持计数至少一样;

其二,从频繁项集出发产生强关联规则:根据要求,产生的规则必须满足min_sup和min_conf。

2.3.1.2 Apriori算 法

Apriori算法采用迭代方法逐层搜索,即k-项集用于搜索(k+1)-项集。Apriori的性质是,频繁项集的所有非空子集也必须是频繁的,这主要基于以下观察:如果I不满足最小支持度s,则I不是频繁的,即P(I)s,则项A添加到I的结果项集(IA)也不会比I更频繁地出现,所以IA 也不是频繁的,即P(IA)s。

这种性质称为反单调,也就是说,如果一个集合不是频繁的,则它的所有超集也不是频繁的。之所以称为反单调,因为在通不过测试的情况下,该性质是单调的。算法过程包括如下两步:

第一步:连接步。为了找Lk,通过Lk-1与自己连接形成候选k-项集的集合,该候选项集的集合记作Ck。设l1和l2是Lk-1中的项集。Li表示Li的第j项。为方便计,假定事项中的项按字典次序排列。执行连接Lk-1∞Lk-1;其中,如果它们前(k-2)个项相同,Lk-1的元素是可连接的;也即Lk-1的元素l1和l2是可连接的,如果(l1[1]=l2[1])∧(l1[2]=l2[2])∧…∧(l1[k-2]=l2[k -2])∧(l1[k-1]l2[k-1])。条件(l1[k-1]<l2[k-1])是简单保证不产生重复。连接l1和l2产生的结果项集是l1[1]l1[2]…l1[k-1]l2[k-1]。

第二步:剪枝步。Ck是Lk的超集,它的成员可以是或不是频繁的,但所有的频繁k-项集都包含在Ck。扫描数据库,确定Ck中每个候选的计数,从而确定Lk(根据定义,计数值不小于min_sup计数的所有候选是频繁的,从而属于Lk)。然而,Ck可能很大导致计算量也很大,为了压缩Ck,可用以下办法使用Apriori性质:任何非频繁(k-1)-项集都不可能是频繁k-项集的子集。所有假如一个候选k-项集的(k-1)-项集不在Lk-1中,则该候选也不可能是频繁的,从而可以从Ck中删除。

在连接部分,Lk-1与Lk-1连接产生可能的候选(步骤1-4)。剪枝部分(步骤5-7)使用Apriori性质删除具有非频繁子集的候选。非频繁子集的测试在过程has_infrequent_subset中。

2.3.1.3 由频繁项集产生关联规则

信任度见下式,其中条件概率用项集支持度频数表示。

confidence(AB)= P(A|B)= support_count(A∪B)/support_count(A)

其中,support_count(A∪B)是包含项集 A∪B的事项数,support_count(A)是包含项集A的事项数。根据该式,关联规则可以产生如下:

——对于每一个频繁项集l,产生l的所有非空子集。

——对于l的每一个非空子集s,如果 min_conf,则输出规则s(l-s)。

2.3.2 挡拆配合临场表现的关联规则挖掘

在挡拆配合临场表现的关联规则挖掘中,基本参数设置如下:最小支持度下界10%,最小支持度上界100%,最小确信度70%。所有挡拆配合分为两大类,即基础配合和系统挡拆,前者包括传拆类、传三类和投/突类,后者包括“挡拆+挡拆”、高位系统挡拆和双人连贯挡拆。

2.3.2.1 基础配合关联规则挖掘

1.传拆类特征发现

以表10中第1条挖掘规则“1挡前无球运动员移动性=B(210)=>挡发生同步性=A(190)90%”为例,解读为:当挡前无球运动员的随机应变移动(=B)出现210次时,随之出现(=>)挡发生同步(=A)190次,规则的确信度为90%。

第1、2条规则表明,挡前无球运动员移动的随机应变特征(=B)、或者挡前有球运动员创造性的假动作(=C)与良好的挡发生同步(=A)关系密切。由此可见,在对抗激烈、体能消耗巨大的现代篮球比赛中,一味依靠有球运动员或无球运动员的积极移动来追求挡发生同步性已经显得形式单调、力有不逮,而配合双方通过移动中的随机应变与主动转化措施追求良好的挡发生同步性正悄然兴起,即当配合双方在移动中无法首先通过积极移动达到挡发生同步的时候,就会采取诸如有球运动员的假动作,或者无球运动员的假挡、快拆形式将原本不佳的挡发生同步性转化为良好的挡发生同步性,甚至有时候配合双方会先故意采取消极移动来迷惑对手,然后突然采取随机应变和主动转化措施来谋求良好的挡发生同步性,从而出奇制胜。正如美国教练员Miles Simon在NIKE全亚洲篮球夏令营(2010,北京)讲解挡拆配合时所言,“A little move is big different.”[2]。从另外一个角度看,在临场实践中,挡前的随机应变与主动转化措施完全可以同传统的挡前积极移动搭配使用,从而使得挡前行动的方法措施更加丰富多彩,进攻球员在移动中也能够更好地分配体能,做到张弛有度。

表10 传拆类的强关联规则一览表Table 10 Strong Association Rules of“Passing-Ball-to-the-Screening-Partner”

第3条规则表明:在“挡前有球运动员采取靠近顺势变向(=B)并达到挡发生同步性略微调整(=B)”的情况下,常常会随之产生及时到位的挡后传接球(=A)。换言之,当有球运动员采取“靠近顺势变向”移动方式时,并非“挡发生完全同步”效果最好。这种解释看似与本研究对挡发生同步的高度肯定前后相左、自相矛盾,但当我们反复观看视频片段的时候,对此就会产生如下新的认识,即,首先绝大多数挡前有球运动员的靠近顺势移动都会在接球及利用挡的时候有一个不同角度的变向动作,因此,挡发生瞬间在节奏上略有调整,是为了有球运动员实施持球突破,利用挡或运球突破,利用挡创造条件;其次,绝大多数挡前有球运动员的靠近顺势移动,都是在高速跑动中完成的,则挡发生瞬间在节奏上的略微调整可被视作有球运动员在移动过程中的一次急停又急起,这种动作节奏可能比匀速移动效果更好;再次,挡发生瞬间在节奏上的略微调整也为无球运动员根据需要选择快拆、假挡预留了作业空间。

第4条规则表明:挡后良好的配合移动(=A)导致挡后传接球及时到位(=A),良好的配合移动当然会成为高质量传接球的重要诱因。

第5条规则表明:良好的挡发生同步性(=A)导致挡后传接球及时到位(=B),这充分说明挡发生瞬间特征对挡后处理球的确具有重要影响。只有良好的挡发生同步性,才能促使同伴之间的后续配合更加协调一致,良好的挡发生同步性将成为后续配合的一个关键时间节点。

2.传三类特征发现

如表11所示,第1条规则表明:挡前有球运动员的一般性控球(创造性=D)与挡前无球运动员的一般性移动(=D)100%地导致挡发生同步性的中断孤立,即整个挡的系统性丧失,“球动、人动”成为两个分离孤立的动作,这也从反方面证明了挡发生同步性是配合同伴挡前行动效果的递进体现。

表11 传三类的强关联规则一览表Table 11 Strong Association Rules of“Passing-Ball-to-the-Third-Partner”

第2条规则表明:挡前无球运动员的随机应变移动(=B)与挡后向强、弱侧分球(=A/D)的配合匹配性效果最好(=A)。在“传三”前提下,无球运动员采取快拆、假挡后通常会纵向切入篮下禁区,此时有球运动员应迅速分球给位于两侧的其他同伴,从而能够使切入篮下禁区的无球同伴在第一时间里接两侧同伴传球实施攻击。

第3条规则表明:挡发生同步性不佳(=C)与挡后突破分球(=B)的配合匹配性效果最好(=A)。在临场实践中,当内线大个运动员拉空内线、上提给外线有球运动员进行掩护时,即便挡发生同步性不佳,但由于内线空虚,所以有球运动员仍应果断实施突破分球以创造攻击机会。

第4条规则表明:良好的挡发生同步性(=A)常常会促成挡后传接球及时到位(=A),这一点与“传拆类”的相关特征发现完全一致,再次充分表明挡发生同步性的确会对挡后处理球产生重大影响。

3.投/突类特征发现

如表12所示,第1条规则表明:在挡后投突机会出现(=A)的情况下,有球运动员的直接投突动作(=A)将最有可能导致投突方式选择合理(=A)。这一点还包含如下隐喻,即在攻防节奏越来越简洁明快的现代篮球赛场上,快攻、抢攻以及攻防转换的比例与回合数都大大增加。与之相契合,通过挡拆配合简单明了而又不失变化地果断选择投/突已经成为世界各强队普遍使用的一种行之有效的攻击手段。

表12 投/突类的强关联规则一览表Table 12 Strong Association Rules of“Shooting/Driving in”

第2条规则表明:在挡后投突机会没有出现(=B)的情况下,有球运动员的顺势调整(=B)往往会产生诸如“负负得正”的效果,同样会产生合理的投突方式(=A)。而要想在临场实践中获得这种“负负得正”的理想效果,有球运动员就必须具备以下两方面能力,其一,在挡后没有获得良好投突机会的情况下仍然可以捕捉机会并通过“顺势调整”创造性地实施攻击的能力。有球运动员应该认识到,即使挡发生瞬间没有创造出良好的投突机会,但似乎通过掩护仍能获得某种攻击势能,此时的防守会多少由于掩护过程产生一些变化,所以有球运动员应当善于抓住防守摇摆的短暂漏洞并果断实施攻击;其二,投突动作的调整方式要多样娴熟,才能保证投突动作的调整效果。在实际观测中发现,世界各强队的投突动作调整方式非常多样,类似二次突破过人上篮、假突跳投、突破急停跳投、抛/跑投以及节奏调整(即挡后略微停顿,待防守者重新换回防守对象的刹那出手投篮)等各种投突调整方式均能够自如运用。

此外,在“投突”语境下,挡发生同步性并未如同预想的那样对整个配合过程起到重要作用。关于这一点尚需进一步研究,或许当有球运动员选择投突时,他只是希望同伴的掩护为自己的攻击提供某种必要而非充分条件即可。

2.3.2.2 系统挡拆战术关联规则挖掘

1.系统挡拆战术组织形式描述

系统挡拆战术包括“挡拆+挡拆”、高位系统挡拆和双人连贯挡拆3种类型。所谓“挡拆+挡拆”,通常由两个及以上的独立挡拆组成,可以在两人之间反复进行,也可以在多人之间顺序进行;可以根据临场实际在前场外线任何区域内随机发动,亦可以在整体配合的结束阶段采取传拆、传三或投/突的任何一种处理球方式,总而言之,“挡拆+挡拆”的具体组织形式较为灵活多样。典型的战术组织形式如图6示例:内线无球运动员④给外线有球运动员①做掩护,掩护后①传球给内线无球运动员⑤,⑤传球给外线球员②后,给②做掩护,掩护后②给⑤传球,⑤投篮。

图6 “挡拆+挡拆”战术组织形式示例Figure 6 Example of Tactics Organization of“Pick and Roll+Pick and Roll”

所谓高位系统挡拆,系指由位于3分线弧顶的一名有球运动员与两侧邻近的两名同伴策应发动的,并通过此三名或其他同伴共同完成的一系列挡拆、掩护的战术组织形式。之所以称之为“系统的挡拆”,主要原因在于策应段的攻击机会是嵌套式的,且随后的配合形式多针对策应段效果进行应变式组合。典型的战术组织形式如图7、图8、图9示例:

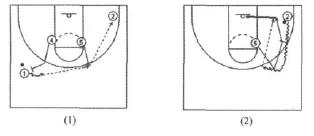

图7 高位系统挡拆形式一Figure 7 Example 1of Tactics Organization of“High-System”

形式一:有球运动员①向⑤方向控球运动(可以运球行进,也可以先传球给⑤再跑过去接球),⑤给①做掩护后从④的外侧横向移动到对侧,途中④给⑤做无球行进间掩护,①横传球给⑤,⑤再传球给位于底角区域的②,然后迅速与②做行进间掩护并切入篮下,②传球给⑤,⑤投篮。注:如果⑤接①传球后投篮机会很好,也可以直接投篮。

图8 高位系统挡拆形式二Figure 8 Example 2of Tactics Organization of“High-System”

形式二:⑤接①传球后,位于对侧内线区域的③迅速上提给⑤做掩护,之后接⑤传球投篮。

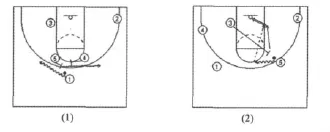

图9 高位系统挡拆形式三Figure 9 Example 3of Tactics Organization of“High-System”

形式三:①也可以选择不传球给⑤,而是与④的进行掩护配合后,传球给纵向切入篮下的④,④投篮。

图10 双人连贯挡拆示例Figure 10 Example of Tactics Organization of“Double-Screens”

所谓“双人连贯挡拆”,系指两名无球运动员或同时、或先后出现在有球运动员的同一移动路线上,相距2~3 m依次连续地给有球运动员做掩护,有球运动员则利用连续掩护后出现的机会实施攻击(或传拆,或传三,或投/突),简言之,就是“两挡+一拆(挡后处理球)”。本研究关于“双人连贯挡拆”的界定与FIBA Europe Basketball Glossary(译:《欧洲篮球词典》)中关于“staggered screen(错位掩护)”的定义颇为近似,即“When two players not next to each other set simultaneous screens for the same cutter.(两名相隔一定距离的无球运动员给一名有球运动员做的几乎同时发生的两次掩护。)”。[10]此外,美国著名 NBA 教练 Larry Brown在他的现场教学中也演示了类似形式并称之为“Double Screens”[11]。典型的战术组织形式如图10示例:无球运动员④、⑤站在有球运动员①的移动路线上,依次连续给①做掩护,之后①或者传球给顺下或上提的④投篮,亦或传球给上提或顺下的⑤投篮。

请注意,“双人连贯挡拆”与“高位系统挡拆形式三”的主要区别在于,无球运动员⑤在给有球运动员①做第一个掩护后,是否与无球运动员④进行了横向移动中的行进间掩护。

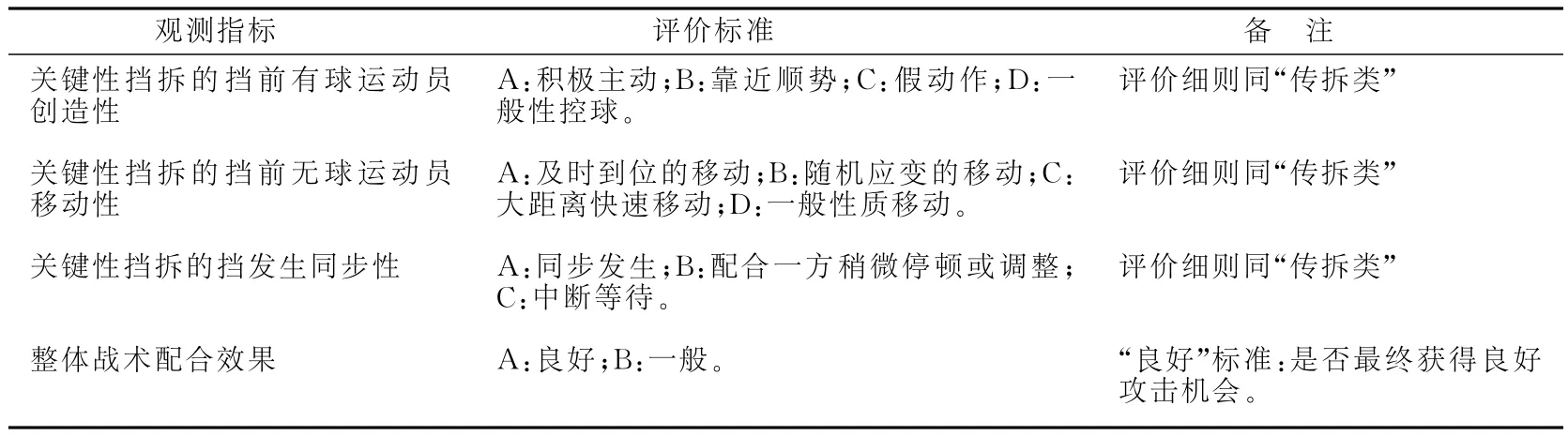

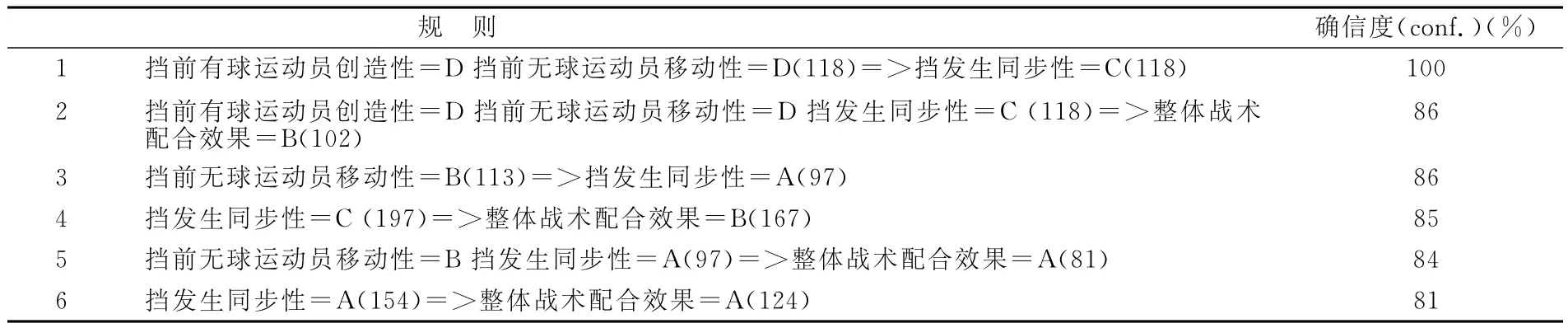

2.系统挡拆战术观测指标与评价标准

虽然系统挡拆战术的组织形式存在多种变化,但基本上都大同小异,其行为本质仍可看作是“前期行动+后一个关键性挡拆”。后一个挡拆之所以“关键”,原因在于它不仅是前期配合效果的叠加传导(积小胜为大胜),而且这个挡拆本身的质量又会对整体配合效果产生战略性影响,甚或直接关乎整体配合的得失成败。根据挡拆基础配合特征发现的相关结果,本研究认为这个关键性挡拆的挡发生同步性仍是整个战术配合的核心环节,由此确定系统挡拆战术的观测指标与评价标准(表13)。后续关联规则挖掘将把3类系统挡拆战术形式统一合并处理。

表13 系统挡拆战术的观测指标与评价标准一览表Table 13 Observing Indexes and Assessment Criterion of Systematic Pick and Roll Tactics

3.系统挡拆战术特征发现

如表14所示,第1、2、4条规则表明:挡发生同步性不佳(C)直接影响到系统挡拆整体战术效果(=B),而低质量的挡前有球运动员创造性(=D)或无球运动员移动性(=D)不仅是导致挡发生同步性不佳(=C)的直接原因,也是造成整体战术配合效果不佳(=B)的主要原因。

表14 系统挡拆战术的强关联规则一览表Table 14 Strong Association Rules of Systematic Pick and Roll Tactics

第3、5、6条规则表明:从积极方面来看,挡前无球运动员的假挡、快拆(=B)对于良好的挡发生同步性(=A)具有重要贡献,而良好的挡发生同步性(=A)亦会对整体战术配合效果产生重要影响(=A)。

3 结论与建议

3.1 结论

1.本研究制定的挡拆配合临场表现指标体系、分类指标及其评价标准能够客观深入地反映挡拆配合发生过程。

2.“传拆类”特征发现:1)挡发生瞬间特征对挡后处理球具有重要影响,良好的挡发生同步性能促使同伴之间的后续配合更加协调一致;2)挡前无球运动员移动的随机应变特征,或者挡前有球运动员创造性的假动作与良好的挡发生同步性关系密切。由此引申,挡前配合同伴随机应变的主动转化措施同挡前配合同伴积极移动的搭配使用,可以提高挡前行动方式的丰富多样性;3)基于挡前有球运动员靠近顺势变向移动的动作特征与挡后处理球需要,当挡前有球运动员采取靠近顺势变向移动方式并达到挡发生同步性略微调整程度时,常常会随之产生及时到位的挡后传接球;4)良好的挡后配合移动是挡后高质量传接球的重要诱因。

3.“传三类”特征发现:1)在“传三”语境下,挡前无球运动员采取随机应变移动后通常会纵向切入篮下禁区,此时有球运动员应迅速分球给位于两侧的其他同伴,从而能够使切入篮下禁区的无球同伴在第一时间里接两侧同伴传球实施攻击;2)挡发生同步性不佳与挡后突破分球的配合匹配性效果最好,这说明,在临场实践中当内线大个运动员拉空内线、上提给外线有球运动员进行掩护时,即便挡发生同步性不佳,但由于内线空虚,所以有球运动员仍应果断实施突破分球以创造攻击机会;3)良好的挡发生同步性常常会促成挡后传接球及时到位。

4.“投/突类”特征发现:1)在挡后出现投突机会的情况下,有球运动员的直接投突动作将最有可能导致投突方式选择合理;2)在挡后投突机会没有出现的情况下,有球运动员的顺势调整往往也会产生合理的投突方式,而良好的调整意识与多样娴熟的调整方式是保证有球运动员的顺势调整动作产生合理投突方式的物质条件。

5.“系统挡拆配合”特征发现:1)挡发生同步性不佳直接影响到系统挡拆整体战术效果,而低质量的挡前有球运动员创造性或无球运动员移动性不仅是导致挡发生同步性不佳的直接原因,也是造成整体战术配合效果不佳的主要原因;2)挡前无球运动员的假挡、快拆对于良好的挡发生同步性具有重要贡献,而良好的挡发生同步性亦会对整体战术配合效果产生积极作用。

3.2 建议

1.篮球技、战术的完整科研过程不仅包括对临场表现的缜密分析和科学论断,还应当包括将研究成果付诸实践,也即能够用于鉴别临场表现具体情况和有助于技、战术训练工作的改进。从促使本研究更加完善的角度出发,后续研究需要将已发现知识应用于比赛与训练实践环节以便做进一步的求证。

2.在针对投/突类配合进行关联规则挖掘时,本研究发现挡发生同步性并未如同预想的那样对整个配合过程起到重要作用。或许在评价挡发生瞬间特征时,有必要将“挡发生同步性”细化分解为“挡到位同步性+挡发生匹配性”,前者表明了挡前配合同伴之间位置关系(距离、内外、左右等)与移动 (速度、角度、方向、方式等)的对应关系,后者则体现了挡发生方式与挡刹那处理球方式在节奏与方式上的契合程度。

[1]毕仲春.运动员技术系统的结构分析及技术训练课的组织与实施(美国篮球专家训练课案例分析)[Z].武汉:中国篮协全国中级教练员学习班讲稿,2010.

[2]国家篮球运动管理中心.2010NIKE全亚洲篮球训练营技、战术训练视频与记录资料[Z].北京:2010.

[3]霍子文,张戈.竞技比赛临场表现数字符号分析的研究现状及展望[J].天津体育学院学报,2011,26(5):427-432.

[4]霍子文,张戈.第16届世界男子篮球锦标赛挡拆配合新特点研究[J].中国体育科技,2012,48(3):45-51.

[5]李元伟.李元伟篮坛风云路[M].北京:中国书店,2010.

[6]齐允峰.雅典奥运会女篮强队技术、战术特点的分析[J].北京体育大学学报,2005,28(10):1423-1424.

[7]王守恒,朱浩,齐宁.篮球进攻技、战术概念诠释[J].首都体育学院学报,2008,20(1):5-9.

[8]中国篮球协会.中国篮球教练员岗位培训A级教程[M].北京:人民体育出版社,2007.

[9]JIAWEI HAN MICHELINE KAMBER.数据挖掘概念与技术(2)[M].范明,孟小峰译.北京:机械工业出版社,2007.

[10]FIBA EUROPE BASKETBALL GLOSSARY[EB/OL].http://www.fibaeurope.com/cid_UD-XflK3IQgl4t8JKzEA00.html.

[11]LARRY BROWN.Mastery of the secondary break and the pick and roll offense[EB/OL].http://www.championshipproduction.com.