闽方言特征词“厝”的语义演变探究

2013-11-29张静

张 静

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

闽方言特征词“厝”的语义演变探究

张 静

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

对古语词“厝”本义的不同见解,可将“厝”归为表“磨刀石”的形声字和表“房屋挂干腊肉”的会意字。根据李如龙提出的方言特征词理论,并结合部件分析法和福建当地人文历史,我们可以将闽方言特征词“厝”的语义从古语词义项演变归纳为两种轨迹。

厝;闽方言;语义演变

目前方言学界对方言语音研究比较深入,但各方言之间的差异不仅体现在语音上,还体现在各方言词汇与语法差异上。基于此,李如龙提出方言特征词理论,认为方言特征词是“一定地域里,一定批量的,区内大体一致、区外相对殊异的方言词”。这一概念的提出为方言研究提供了一种新的研究思路,指明了一种新的研究方向。本文根据李如龙提出的方言特征词理论,并结合部件分析法和福建人文历史,探究出闽方言特征词“厝”的词义如何从古语词“厝”演变而来,以期对闽方言特征词深入研究有所裨益。

一 闽方言“厝”的主要释义

“厝”在《普通话闽南方言词典》和《福州方言词典》中的释义为:①房屋;②家;家乡;③乡村名。表“房屋”义,闽语有:起厝(盖房子)、大厝(大房子)、厝囝(小房子)、柴厝(木头房子)、厝顶(屋顶)、厝税(房租)、厝主(房东)、厝边(邻居);表“家;家乡”义讲,闽语有:恁厝(你家;你老家)、阮厝(我家;我老家)、厝里(屋里、内人、家里)、厝头(娘家);表“乡村名”义,闽方言有:郭厝里、王厝、马厝下。

对比粤方言、赣方言、湘方言、吴方言等词典,均未发现“厝”可作为“房屋”、“乡村名”等义解释,据此,我们根据方言特征词“区内大体一致,区外相对殊异”的特征,认为“厝”为闽方言一级特征词。

二 古汉语“厝”到闽方言“厝”的语义演变

“厝”在古语词中的义项与闽方言“厝”表“房屋、家乡、乡村名”义有一定的语义差距,但闽方言作为古汉语中的一成员,两者对“厝”的不同释义,值得关注。基于此,我们从语义演变的角度对闽语特征词“厝”进行探究。

1.“厝”字的字形结构分解。

“厝”由“厂”和“昔”两个部件构成。“厂”在《说文》中的解释为:“厂,山石之厓巖,人可居”,徐鍇系传“此厂则直象山厓也”,段玉裁注“厓,山边也;巌者,厓也;人可居者,谓其下可居也。”清聂鈙《泰山道里记》“又东,石厂相通,最深敞”,可知,“厂”的本义为“人可居住的山厓”。“昔”在《说文》中的解释为:“昔,干肉也。从残肉,日以晞之,与俎同意。腊,籀文从肉”,可知“昔”的本义是“腊肉”,后又引申出“夕也”、“昨也”、“昨日也”的义项。《玉篇·日部》:“昔,往也。”《易·说卦》:“昔者圣人之作《易》也。”孔颖达疏:“据今而称上世谓之昔者也。”汉何休《lt;公羊传gt;序》:“昔者孔子有云。”徐彦疏:“昔者古也,前也。”

“昔”字还有一个读音。《集韵》:仓各切,入铎清,铎,通“错”,粗糙。清朱骏声《说文通训定声·豫部》“昔,叚借为错”,《周礼·考工记·弓人》“犀牛之角直而泽,老牛之角紾而昔”,郑玄注“郑司农云:‘昔读为交错之错,谓牛角觕理错也。’玄谓昔读履错然之错。”孙诒让《周礼正义》:“段玉裁云‘盖读同皴皵之皵’”。读交错之“错”是假“昔”为错也。

2.古语词“厝”的本义解释。

目前学术界对古语词“厝”的本义解释,主要观点可归为两类,一是“厝”为表“磨刀石”的形声字说;另一是表“房屋中挂干腊肉”的会意字说。

(1)“磨刀石”的形声字说。

持表“磨刀石”义项的学者认为,厝在《说文》中解释为“厝,石也,从厂昔声,《诗》曰‘他山之石,可以为厝’”,即由“厂”的“石厓”义加上“昔”的读音形成形声字“厝”。《说文》中“分厂之属皆从厂”,“厂”部之下的字皆带有“山石之厓”义,故“厝”的本义必与“山石”有关。同时,根据《小雅·鹤鸣》(段玉裁注)解释“他山之石,可以为错。传曰:错,错石也,下章曰:他山之石可以攻玉。传曰:攻,错也。错古作厝。厝石,谓石之可以攻玉者。《尔雅》:玉曰琢之。玉至坚,厝石如今之金刚钻之类,非厉石也。假令是厉石,则当次砥砺二篆之下,而不当次此矣”,故此认为,“厝”的本义即表形声字的“磨刀石”。

(2)“房屋中挂干腊肉”的会意字说。

持表“房屋中挂干腊肉”义项的学者认为,“厂”所代表的是人可居住的房子,加上“昔”所代表的“干腊肉”义,会意合成为“放在房屋中的干腊肉”。并称,由于古时储存肉类的手段不发达,腌制腊肉成为了当时流行的保存肉类的主要方式,至今仍可在我国南方见到在房屋中悬挂腌制腊肉的现象。所以,“厝”的本义即表会意字的“房屋中挂干腊肉”。

3.闽方言“厝”与共同语“厝”之间的关系。

(1)共同语“磨刀石”义延伸出闽方言“房屋”义。

按照共同语本义表“磨刀石”的学者观点,我们可知,“厝”的假借义有两个,一是通“错”,表“错杂”,《汉书·地理志下》“五方杂厝,风俗不纯。”颜师古注引晋灼曰“厝,古错字”;二是通“措”,表“措置,安置”,《列子·汤问》:“命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。”由于福建古时远离全国政治中心,所以福建大部分人口都是经过战乱逃亡移民至此的。从东晋到唐末的五百多年间,福建人口的大规模迁徙就有三次,分别是东晋的“八姓入闽”、唐初的陈政、陈元光父子开拓闽地、唐末的王审知入闽。这数次人口迁徙都是扶老携幼、劳师涉远而来的,移民多是暂居一处,观察当地民情物产是否适宜继续居住,如有不妥再举家搬迁。这辗转移家中经历的颠沛流离不一而足,这样迁徙的生活极易引发百姓渴求安稳的心理诉求。于是在闽地独特的历史人文的综合作用下,我们可以认为,闽方言“厝”的“房屋”义是由通“措”,表“措置,安置”义引申而来的。

(2)“房屋中挂干腊肉” 义延伸出闽方言“房屋”义。

“家”在《说文》中的解释是:“居也。从宀,豭省声。”在上古,“宀”表示与室家有关,下面的“豕”,即猪。由于上古时代社会生产力十分低下,居民们大多都将猪等牲畜饲养在自己的居所内,所以有猪等牲畜的房屋就成了家的标志。同理,根据“家”字由表“房屋中饲养猪”引申出表“人居住的处所”,以及福建仍然保留着悬挂腊肉,食用腊肉的习俗,如闽地著名的特产“八大干”等一系列肉干、食品干,我们可以认为“悬挂着腊肉的房屋”也就有了表“房屋”的涵义,也就是说,闽方言“厝”可以由古语词表“房屋中悬挂干腊肉”义而引申出表“房屋”义。

4.闽方言“厝”的语义演变轨迹。

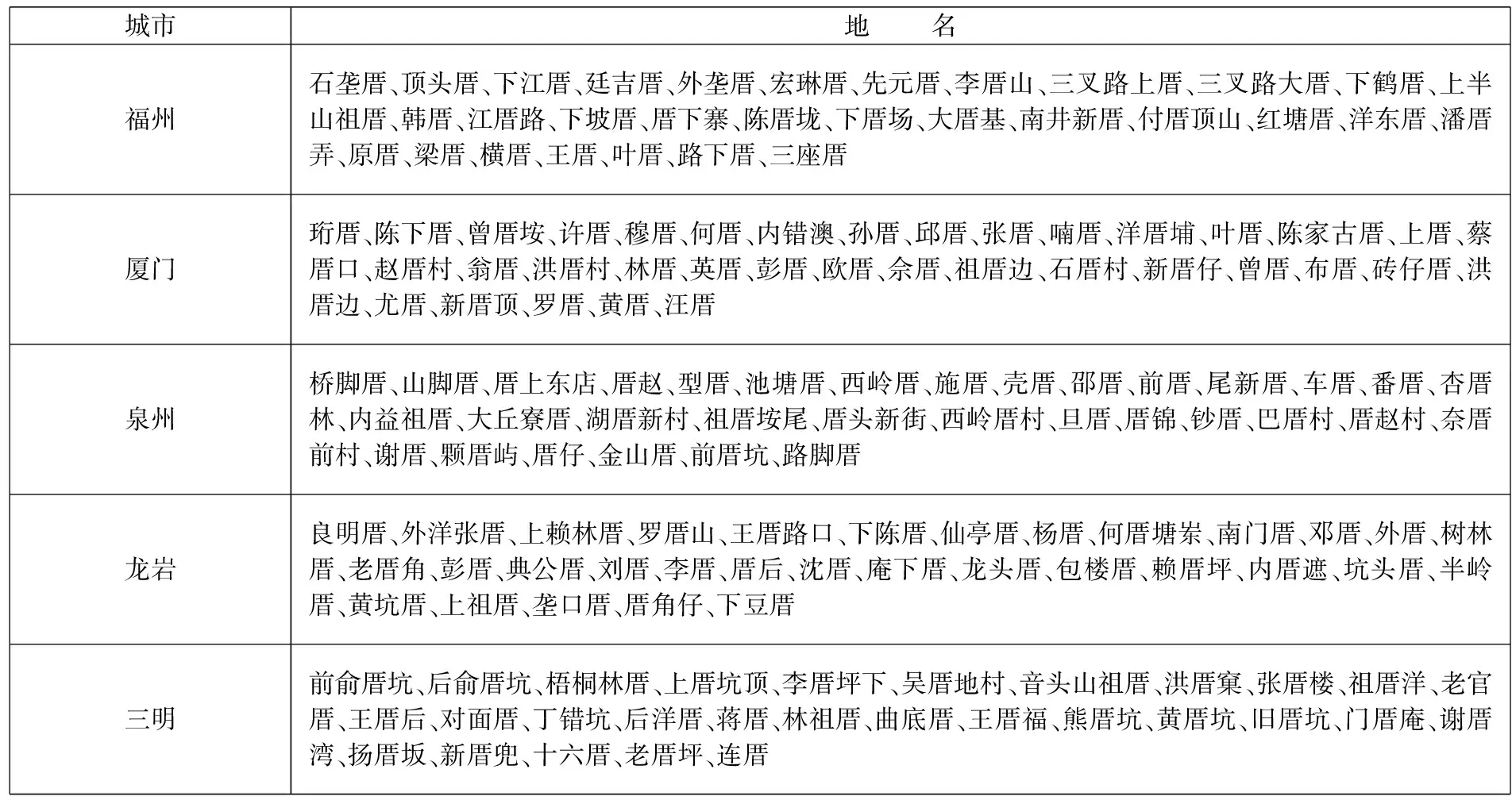

闽方言特征词“厝”的语义演变轨迹还是比较清晰的。即“厝”由“房屋”的意义引申到指代“家”或者“家乡”,因为在同一个房屋中住的一般为一家人,有家人的地方就是家乡。同时,在福建早期,大部分都是同姓氏族居住在一起,以姓氏作为村名的现象及其普遍,由此形成闽方言特色的“姓氏+厝”的村落命名方式。如下表:

城市地 名福州石垄厝、顶头厝、下江厝、廷吉厝、外垄厝、宏琳厝、先元厝、李厝山、三叉路上厝、三叉路大厝、下鹤厝、上半山祖厝、韩厝、江厝路、下坡厝、厝下寨、陈厝垅、下厝场、大厝基、南井新厝、付厝顶山、红塘厝、洋东厝、潘厝弄、原厝、梁厝、横厝、王厝、叶厝、路下厝、三座厝厦门珩厝、陈下厝、曾厝垵、许厝、穆厝、何厝、内错澳、孙厝、邱厝、张厝、喃厝、洋厝埔、叶厝、陈家古厝、上厝、蔡厝口、赵厝村、翁厝、洪厝村、林厝、英厝、彭厝、欧厝、佘厝、祖厝边、石厝村、新厝仔、曾厝、布厝、砖仔厝、洪厝边、尤厝、新厝顶、罗厝、黄厝、汪厝泉州桥脚厝、山脚厝、厝上东店、厝赵、型厝、池塘厝、西岭厝、施厝、壳厝、邵厝、前厝、尾新厝、车厝、番厝、杏厝林、内益祖厝、大丘寮厝、湖厝新村、祖厝垵尾、厝头新街、西岭厝村、旦厝、厝锦、钞厝、巴厝村、厝赵村、奈厝前村、谢厝、颗厝屿、厝仔、金山厝、前厝坑、路脚厝龙岩良明厝、外洋张厝、上赖林厝、罗厝山、王厝路口、下陈厝、仙亭厝、杨厝、何厝塘岽、南门厝、邓厝、外厝、树林厝、老厝角、彭厝、典公厝、刘厝、李厝、厝后、沈厝、庵下厝、龙头厝、包楼厝、赖厝坪、内厝遮、坑头厝、半岭厝、黄坑厝、上祖厝、垄口厝、厝角仔、下豆厝三明前俞厝坑、后俞厝坑、梧桐林厝、上厝坑顶、李厝坪下、吴厝地村、音头山祖厝、洪厝窠、张厝楼、祖厝洋、老官厝、王厝后、对面厝、丁错坑、后洋厝、蒋厝、林祖厝、曲底厝、王厝福、熊厝坑、黄厝坑、旧厝坑、门厝庵、谢厝湾、扬厝坂、新厝兜、十六厝、老厝坪、连厝

三 结束语

通过对古语词“厝”的本义的不同理解,并结合福建人文历史社会情况,我们可以将闽语特征词“厝”的语义从古语词义项演变归纳为两种轨迹:1.厝——磨刀石——通“措”,措置,安置——房屋;家,家乡;同姓居住的村落。2.厝——房屋中挂干腊肉——房屋;家,家乡;同姓居住的村落。根据闽地的人文地貌,闽方言“厝”语义演变轨迹为:房屋——家,家乡——同姓居住的村落。

[1]李如龙. 汉语方言特征词研究[M].厦门:厦门大学出版社,2002.

[2]张振兴. 闽语特征词举例[J].武汉:汉语学报,2004(1).

[3]黄典诚. 闽语作房屋解的“厝”字[J].北京:中国语言学报,1988(12).

[4]厦门大学中国语言文学研究所汉语方言研究室.普通话闽南方言词典[M].福州:福建人民出版社,1982,10.

[5]卞中恒.“昔”解 [M]. 杭州:浙江大学出版社,1998,10.

[6]何金松.释“昔”“腊”[J].武汉:华中师范大学学报(人文社会科学版),1984(1).

ClassNo.:H177DocumentMark:A

(责任编辑:郑英玲)

ResearchintotheSemanticEvolutionof“Cuo”inFujianDialectinChina

Zhang Jing

(School of Liberal Arts, Fujian Normal University, Fuzhou , Fujian 35007,China)

According to the different understanding of the word “Cuo” in Fujian dialect ,it can be direct to “whetstone of pictophmetic characters” and “home hang dry bacon”. Li Rulong’s theory of characteristic words, combining with the component analysis method and Fujian local cultural history, we could put the semantic evolution of the word “Cuo”in Fujian dialect into two kinds of path.

Cuo in Chinese; Min dialect words; semantic evolution

张静,在读硕士,福建师范大学文学院。

1672-6758(2013)11-0141-2

H177

A