城市轨道交通综合管线设计体系的转变与更新

2013-11-27冯世杰

冯世杰

(铁道第三勘察设计院集团有限公司城交分院,天津 300142)

在传统的建筑设计领域中,建筑师通过平面的设计图纸来表达空间的建筑物,并最终营建出不同功能的建筑空间。随着人类生活方式的不断变化,建筑功能空间的愈加复杂,传统的设计方法已越来越不能担当现代建筑的营造理念,特别是一些特殊建筑型制,已到了设计方法必须突破的境地。

随着我国城市化进程的不断加快,大量人口向城市集中,大、中城市交通拥堵问题日益严重,发展大运力的公共交通——城市轨道交通,已成为解决这一矛盾的必然措施。城市轨道交通车站建筑多设于地下,其建筑属性必然有别于普通的地面建筑,为了维持宜人(亦或是基本)的采光、通风环境,该类建筑将比普通的地面建筑增加更多的设备管线,而这一建筑特征也必将成为该类建筑需要解决的主要设计矛盾之一[1]。于是,综合管线设计应运而生。通过对城市轨道交通建筑综合管线设计体系的分析与探讨,为三维协同技术在我国建筑行业的推广与发展,提供一定的理论支撑。

1 传统设计方法的局限性

(1)二维设计手段的局限性

目前,国内城市轨道交通车站建筑设计远未达到“精细化”的程度,尤其是综合管线设计。综合管线图是各专业管线设计过程的汇总,是设计协调的体现,地下车站的管线综合就是将各专业管线在极其有限的空间内协调、有序的进行排布,其目的是对有限空间进行充分的、合理、有效的使用,并以此指导施工安装及运营维护[2]。国内设计单位一般采用平面二维的设计手段,来完成空间三维的综合管线设计工作,通过人为主观判断管线的走向、高程,来发现各专业管线的冲突,然后再进行相应的调整,这样的设计过程必然造成巨大的反复工作量,而且随着设计者个体设计水平、经验、责任心的不同,设计成果也将产生较大的差异,很难精确控制。

在某城市地铁施工过程中,曾出现许多在土建墙体和楼板上预留的孔洞,未能和设备管线对应的情况,最终造成大量返工。虽然责任未必全在设计者,但也充分暴露出管线设计的无序及设计成果的不可控性,这种由于管线设计造成的质量问题,随着建设规模的增加而不断放大,已越来越引起设计师的重视。由此可见,轨道交通管线综合这样三维的设计问题,必须突破传统的二维设计手段,寻求三维的设计方法加以解决。

(2)设计工作流程的局限性

轨道交通车站建筑综合管线设计需要环控、给排水及水消防、通信、信号、FAS、BAS、动照、变电等十余个设备专业参与,形成了复杂而繁琐的管线系统。在国内轨道交通设计市场内,因各设计单位的设计习惯不同,综合管线设计过程也不尽相同。一类是:各专业根据管线多少和复杂程度依次在建筑底图上进行管线综合设计,过程中管线综合专业进行设计协调,最终成果发还各专业指导其管线设计;另一类是:采用各专业分别独立的进行管线设计,然后全部汇总给管线综合专业进行管线综合工作,过程中根据管线冲突情况,由管线综合专业进行管线调整,最终成果同样发还各专业指导其管线设计。

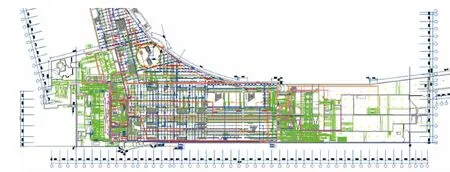

这两类设计流程均采用各专业独自进行本专业管线设计,然后依次或同时汇总于管线综合图,找到管线冲突并进行协调设计,这种设计流程将造成大量的反复工作。虽然随着设计经验的增加,各专业可在设计之初达成相应的约定和规则,但设计过程中仍很难有效进行控制,往往在最终成果汇总后,才能发现大量的管线冲突。管线综合平面示意见图1。

图1 管线综合平面

2 设计理念的转变

三维协同技术自进入我国后,首先受到设计领域的了解和认知,随着BIM系统(建筑信息模型)的诞生,三维技术在国内也得到了更加广泛地关注。三维协同设计、施工以及延伸至建筑全寿命周期的BIM系统,必将在我国建筑行业中产生巨大的影响和现实意义。国内已经有部分管道设计行业(如石油化工、污水处理等)率先尝试采用三维专业软件进行管线设计,积累了一定的经验。见图2。

图2 某行业生产管线三维图

国外同行业较早引入三维设计理念进行综合管线设计,除较二维设计更直观可视外,其重要的原因是其与国内设计行业服务范围的不同。在一般情况下,国外设备专业设计仅进行设备系统设计,而各专业管线设计(包括综合管线设计)则由施工安装单位完成,施工单位采用三维设计方法详细确定各种管线的最终位置和走向,并据此统计出其最终材料用量,直接按照三维图实施加工、安装。也就是说,管线设计与最终施工成果是完全一致的。

三维设计在管线综合中具有较直观的界面,并可以通过“碰撞”检测等数字协同功能自动暴露管线冲突,排除人为因素对设计质量及效率的影响,同时,其成果的展示功能也提升了服务水平。如果我们把由计算机二维绘图代替手工绘图作为一次设计手段的革命性飞跃的话,那么从二维设计转变到三维设计则不仅仅是设计手段的调整,而是一次设计理念的转变和更新。

3 城市轨道交通综合管线存在的主要矛盾

(1)设备区管线布置过于集中

城市轨道交通地下车站中,服务于乘客使用空间的设备房间布置方案,受各系统专业需求的变化和周围环境条件的限制,而具有较多的可变性。因此,也使得管线总体布局不够系统,功能分区无从固定,进而导致设备房间集中区的综合管线布置极度困难。试想在局促、狭窄空间内,安装数十根风管、电缆桥架和水管等管线,使得局部范围内的各种管线布置密集而又相互重叠,根本无法满足管线敷设的基本空间要求,不但施工安装和设备调试异常困难,而且几乎没有任何检修维修空间,导致运营后一旦发生管线故障,需要花费大量的时间和人力进行大范围的管线拆卸和恢复。

(2)管线设计与建筑设计脱节

城市轨道交通地下车站施工周期比同等规模地面建筑长3~4倍,为使固定资产投资合理、有序,设备系统招投标和采购也往往晚于建筑设计和施工。因此,在建筑设计阶段,设备专业的设计一般深度不足,设备管线的规格、尺寸也不够精确,这将直接导致设备专业很难向建筑专业提出准确的管线使用空间要求。当车站管线设计成果稳定后,建筑设计早已完成,甚至车站建筑施工已基本完毕,这时往往会出现建筑预留孔洞与管线专业设计不能完全对应的情况,虽然后期可通过牺牲一定功能而对管线进行调整的方法来进行弥补,但终究不能完全保证不出现主体结构的凿除和孔洞填补的情况发生,这将大大影响工程质量和施工进度,甚至会给车站的运营使用带来一定的隐患。

(3)车站内有水管线设计缺乏统一规定

城市轨道交通地下车站内有水管线包括:冷冻水管、冷却水管、给水管、排水管、消防水管及废水管等,其使用性质基本相同,技术要求也基本一致。但由于对其缺乏统一的规定,不同设计者采用不同功能有水管线分散敷设的方式,自行选择路径,结果造成同类管线之间路径不同、距离过大,浪费了许多宝贵的地下空间,也给将来的管线维修造成极大的麻烦。

(4)电力电缆桥架设计缺乏有效整合

城市轨道交通地下车站内电力电缆包括:弱电的通信、信号、FAS、BAS,强电的电力照明、供电、变电等专业,这些专业均需要在车站吊顶内敷设电缆桥架。由于专业系统间各自为政,缺乏统一规划和对空间的合理分配,吊顶内安装的所有电缆桥架与其他管线、吊顶龙骨等构件重叠无序,导致其检修、维修空间被强行占用,极大地影响了后期的运营和维护。

4 城市轨道交通综合管线采用三维协同设计的优势

(1)工作流程的转变

通过调研发现,国内城市轨道交通地下车站综合管线设计,一般采用各专业独自设计然后汇总的流程(即传统工作流程),而采用专用服务器使各专业同步设计、随时汇总的协同工作流程,则大多还处于试用和研究阶段。随着目前计算机硬件水平和软件功能的大幅提升和改进,协同工作流程已越来越多的受到重视和青睐。

在传统工作流程中,各专业依次进行设计,设计过程具有非常明显的单向性,虽然在部分阶段或专业可以局部采用同步平行作业,但其主要的特征还是单一线性方向。见图3。

图3 传统工作流程示意

在协同工作流程中,各专业设计过程几乎同步、平行作业,只是各专业根据基础条件和工作顺序的不同,具有一定先后时差,而其基本特征则是平行、协同进行的。见图4。

图4 协同工作流程示意

通过对2种不同工作流程的逻辑分析和比较研究可以看出,在协同工作流程配备必要的共享服务器的前提下,2种工作流程均可以满足综合管线三维设计的需求。虽然传统工作流程总体上说与行业内传统生产组织模式吻合度较好,简洁明确的流程和相对灵活的生产方式具有一定的优势,但从长远看,其较长的设计周期和较低的设计效率也是未来提高生产效率的瓶颈。

协同工作流程相对于传统工作流程明显具有设计周期短、效率高的特征,在前期配备共享服务器和制定统一设计平台的前提下,其发展具有无限的前景,可以说协同工作流程替代传统工作流程将是必然的发展方向。

(2)碰撞检测

“碰撞”检测是通过数字化的方法,自动发现管线冲突,包括“硬碰撞”检测和“软碰撞”检测。“硬碰撞”是指管线之间或管线与结构之间的直接碰撞;“软碰撞”是管线之间或管线与结构之间保留一定的安全距离和安装、检修空间的碰撞。

目前市场上的三维设计软件,一般具备“碰撞”检测功能。设计人员可以在统一的服务器上开展管线设计,并实时的进行碰撞检测,通过对结果进行分析,把可以接受和不可以接受的碰撞信息分别予以确认,然后将碰撞结果和处理意见发给相对应的专业,或由多专业共同协商解决。通过设定安全距离值(clearance),甚至可以进行2种管线之间的“软碰撞”,也就是检查各管线之间的检修、安装空间和相对干扰影响等。见图5。

图5 碰撞检测

综合管线三维设计中采用碰撞检测后,完全可以发现管线设计中存在的所有冲突点,碰撞检测的效率和准确率很高,其检测结果的统计和展示方式可以满足综合管线三维设计的要求,特别是其检测结果对于综合管线设计的修改、调整具有很好的辅助作用,设计人员可以分专业、分类别的进行修改,且修改后可以立刻实现成果的再次碰撞检测,大大提高了生产效率。见图6。

图6 二维和三维管线冲突的直观性比较

(3)动态直观的成果展示

通过渲染功能,三维软件可以提供线框模型、表面模型和实体模型等,它们的巧妙融合实现了互补,形成一整套三维可视化工具,可帮助用户有效地捕捉设计意图。设计的成果也能够直接用于三维仿真动画及效果图的制作,以展现整个工程项目的实际情况。

如果加入项目自身目标和周期的限制,还可进行施工进度仿真模拟和全景漫游,并能够实时查询设备与管线信息、施工与维修信息等,从而优化施工安装进度,发现和解决设备与管线安装中的碰撞问题等。见图7。

图7 动态漫游展示

5 应用前景与推广策略

通过以上城市轨道交通车站建筑综合管线三维设计的分析与探讨,可以使我们初步了解三维协同设计所具有的特点和优势。并可采用循序渐进的方式,逐步将其在行业内进行推广使用。

首先,在各专业设计、出图均是平面二维图纸的前提下,对诸如:管线设计特别复杂的专业机房、净空限制条件苛刻的断面、节点等关键部位,增加三维综合管线设计环节,有效地提高设计质量和精度。

其次,在城市轨道交通设计行业内,建立统一的管线综合三维协同设计平台或设计标准,各专业可在此平台内初步建立模块化图形数据库,并据此提高三维设计效率和设计精度。

最终,在全行业内推行三维协同设计,并结合行业内其他专业软件(例如:环控通风CFD模拟以及动态客流模拟等),建立系统的动态三维协同平台,全面提升设计、施工,乃至今后运营的全寿命建筑信息模型(BIM)系统。

值得注意的是:三维协同技术在设计行业的推广将是简单而有效的,但在整个建筑行业的推广,其必由之路是尽快促使施工安装单位提高三维协同认识,并能依靠该技术完成产业升级。到那时,建筑师通过平面的设计图纸来表达空间的建筑物,并最终营建出不同功能建筑空间的建造体系,才能完成彻底的转变和更新。

[1]代刚.地铁车辆段室内综合管线三维设计研究[J].现代城市轨道交通,2012(5).

[2]卢祝清.BIM在铁路建设项目中的应用分析[J].铁道标准设计,2011(10).

[3]施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.

[4]李小江.城市轨道交通技术规范实施指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[5]北京城建设计研究总院.GB 50157—2003 地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.

[6]中华人民共和国住房和城乡建设部,等.GB 50490—2009 城市轨道交通技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[7]中国有色金属工业总公司.GBJ19—87 采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)[S].北京:中国计划出版社,2001.

[8]中华人民共和国建设部.GBJ15—88 建筑给水排水设计规范(1997年版)[S].北京:中国建筑工业出版社,1997.