盆腔脂肪增多症的CT诊断

2013-11-27齐力

齐力

垂杨柳医院 放射科,北京100022

盆腔脂肪增多症(Pelvic Lipomatosis)为一种原因不明的少见病,其病理学特点为盆腔脏器周围大量成熟的脂肪组织增生,并造成不同程度的压迫表现,患者多以泌尿系统疾病为首发症状,常被误诊为膀胱炎或肿瘤。笔者对5例经病理证实的盆腔脂肪增多症病例的CT表现进行了阐述,并结合国内外文献进行分析总结,旨在说明CT对此病的影像学诊断价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集我院2004年12月~2012年5月,经病理学证实的5例男性盆腔脂肪增多症患者,年龄30~62岁,平均46岁。4例患者因腰痛、血尿、尿频、尿痛、排尿困难、便秘、膀胱病变等症状而就诊,另外1例因体检前列腺特异性抗原(PSA)升高,行前列腺检查时偶然发现。

1.2 影像学检查

所有病例均有腹部CT、腹部平片(KUB)、静脉肾盂造影(IVP)、B超和膀胱镜检查资料。

(1)CT检查:使用GE公司16排CT扫描仪。全部患者均行CT平扫、增强扫描和三维重建。

(2)CT扫描参数:视野(FOV)240 mm、层厚5 mm、层距5 mm 、120 kV、180 mAs;增强扫描采用静脉团注非离子型对比剂(300 mgI/mL 优维显100 mL,流率2.5 mL/s)后,扫描和延迟扫描(注射对比剂后2~3 min再次扫描)。

CT观察内容包括双侧肾、输尿管下段、膀胱、前列腺、直肠与乙状结肠形态与位置、盆腔。

2 结果

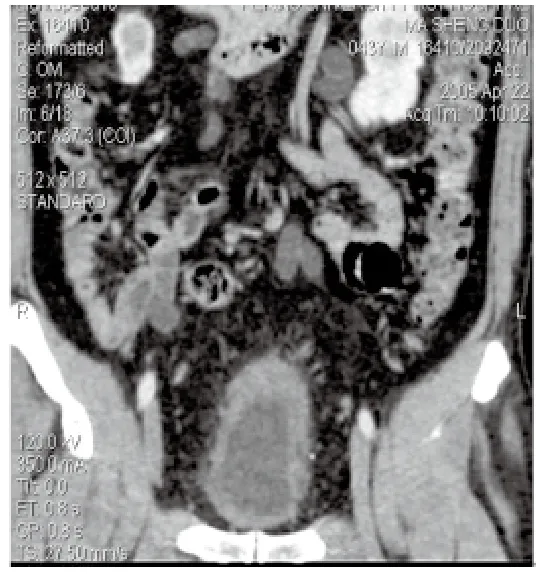

5例均可见盆腔脏器周围间隙扩大,呈脂肪低密度CT检查表现(图1~5),并合并肾盂输尿管扩张积水,膀胱不同程度受压变形,后缘变直或前弓,呈扁椭圆形、倒梨形、香蕉形或长条形,上端部分超出骨盆入口,膀胱受压变形以矢状面观察较佳(图3、5)。2例合并腺性膀胱炎,占40%,CT表现为膀胱壁后壁和三角区扁平状软组织增厚,表面多不光整(图4~5)。?

图1 病例1 CT增强横断位片

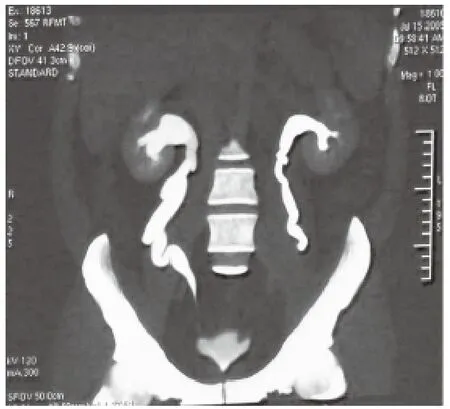

图2 病例1 CT三维重建冠状位片

图3 病例1 CT三维重建矢状位图像,从不同角度显示异常增多的脂肪,CT值为-70.5 HU膀胱受压变形,呈“倒梨形”。

图4 病例2 CT三维重建冠状位示:“骨盆透明”征,CT值为-88 HU,膀胱呈椭圆形,膀胱壁增厚。 病理诊断:① 盆腔脂肪增多症;② 腺性膀胱炎。

图5 病例2 CT三维重建矢状位示:膀胱呈“香蕉形”壁增厚,盆腔及腹腔脏器周围有大量脂肪堆积,引起肾盂积水。

3 讨论

3.1 病因及病理基础

盆腔脂肪增多症又称盆腔脂肪过多症,最早由Engles于1959年在文献中报道[1],其描述为乙状结肠和膀胱周围脂肪增多导致乙状结肠和膀胱固定变形,其X线表现类似于盆腔肿瘤。1968年Foggle和Smyth[2]正式将其命名为盆腔脂肪增多症,定义为直肠和膀胱周围的盆腔空间内的正常脂肪组织过度生长。

盆腔脂肪增多症病因迄今不明,国外有文献推测可能与慢性泌尿道感染所致的慢性盆腔炎、激素代谢改变、淋巴管阻塞、先天性静脉血管的异常或系统性疾病有关[1-5]。

盆腔脂肪增多症,基本只见于男性,好发年龄30~50岁。截止目前,国内外报道的150余例中,仅国外报道过4例女性患者、1例儿童[3]。本组5例亦均为中老年男性,与文献报道相仿。本病的主要临床特点为膀胱和双侧输尿管及直肠周围大量质硬脂肪异常增生,使膀胱和双输尿管下段包围受压,膀胱颈部变细延长,输尿管积水扩张,最终肾盂也扩张积水,患者出现肾功能减退甚至尿毒症。本组5例中,有4例患者因腰痛、血尿、尿频、尿痛、排尿困难、便秘、膀胱病变等症状而就诊。

文献报道:盆腔脂肪增多症是一种很少见的良性病变,大多数与腺性膀胱炎同时存在[3],本组5例中有2例盆腔脂肪增多症合并有腺性膀胱炎,占40%(图4~5),与Klein等[3]的报道相符,可能与盆腔脂肪增多压迫导致的淋巴回流障碍、血运不佳有关。本组病例充分说明CT检查可反映该病的上述病理特点。

3.2 常见CT表现

因骨盆内有大量脂肪,CT显示“骨盆透明”征[6](Pelvic Lucent),为本病典型特征之一,占100%(5/5例)。

CT能清晰地显示膀胱和直肠周围有大量脂肪组织和泌尿系统的形态学变化,CT检查是诊断本病的首选方法,具有确诊价值。本组5例,CT片上表现为膀胱直肠周围出现大面积的低密度脂肪影,CT值为-40~-95 Hu,包围整个膀胱,增强扫描后无强化,为盆腔脂肪增多症的特征性表现,CT还可显示盆腔内脏器受压情况,如① 膀胱变形抬高,呈扁椭圆形、倒梨形、香蕉形或长条形(图3、5);② 有时还可见前列腺、精囊位置抬高,精囊和膀胱后壁之间的间隙增宽等。

但CT检查脂肪为低密度,不易引起视觉兴奋,非严重增多时轴位图像与正常盆腔差别不大,不做多平面重建时,容易漏诊,加做多平面重建图像,可以避免漏诊、误诊。本组5例病例,全部做了CT的三维重建图像,明确了诊断,与术后病理诊断相符合。本组病例在螺旋CT的三维重建冠状位图像上,可见双侧输尿管几乎全程迂曲扩张,输尿管的狭窄或受压部位多在近膀胱入口处;双肾盂扩张积水,膀胱颈部延长和膀胱周围见大量低密度脂肪影(图5)。螺旋CT的三维重建图像从不同角度显示异常增多的脂肪,对本病具有较高的确诊价值,因此,本组CT诊断盆腔脂肪增多症正确率高达100%(5/5例)。

3.3 鉴别诊断

盆腔脂肪增多症在影像学上主要同盆腔内的巨大脂肪瘤、脂肪肉瘤、畸胎瘤和腹膜后纤维化等进行鉴别。

(1)盆腔巨大脂肪瘤:虽然在盆腔内有脂肪征象的团块,但此团块范围局限,且呈分叶状,有明显界线,且无膀胱形态学上的特征性变化。

(2)盆腔脂肪肉瘤:脂肪肉瘤团块为软组织密度,而没有脂肪密度,且会有侵犯周围组织的征象,病情进展较快、恶液质、症状出现早、早期血行转移。

(3)盆腔畸胎瘤:为骶骨前区域肿块,含脂肪、骨化或钙化、囊性低密度区及软组织多种成分,在CT上具有特征性表现。可推移挤压直肠、膀胱等脏器向前移位。

(4)盆腔腹膜后纤维化:为腹膜后的广泛病变,病变组织无脂肪特征。

而盆腔脂肪增多症,在MRI各种脉冲序列,均为典型的成熟脂肪组织信号,压脂后呈均一的低信号,而无软组织肿块,无明显的轮廓与边界,常因脂肪增多引起较广泛的泌尿系统的形态学变化,一般与上述这些病变不难鉴别。

4 结论

(1)盆腔脂肪增多症的临床表现变化多样,无特征性,单凭临床表现并不能诊断本病,主要依赖影像学检查和病理学检查确诊。

(2)CT显示“骨盆透明”征,是CT诊断盆腔脂肪增多症的特征性表现。

(3)螺旋CT的三维重建图像,能清晰地显示膀胱和直肠周围有大量脂肪组织和泌尿系统的形态学变化,具有确诊价值[7-9],是诊断本病的首选影像学检查方法,尤其对腺性膀胱炎的膀胱壁改变更准确。

(4)盆腔脂肪增多症合并有腺性膀胱炎较多,占40%。

[1]Engles EP.Sigmoid colon and urinary bladder in high fixation:roentgen changes simulating pelvic tumor[J]. Radiology,1959,72(3):419-424.

[2]Foggle LB,Smyth JW.Pelvic lipomatosis:a condition simulating pelvic neoplasm[J].Radiology,1968,90(3):558-564.

[3]Klein FA,Smith MJ,Kasenetz I.Pelvic lipomatosis:35-years experiences[J].J Urol,1988,139(5):998-1001.

[4]Yalla SV,Ivker M,Burros,et al.Cystitis glandularis with perivesical lipomatosis.Frequent association of two unusual proliferative conditions[J].Urology,1975,5(3):383-386.

[5]周祥福,高新,方友强,等.盆腔脂肪增多症诊治分析[J].中华泌尿外科杂志,2005,26(2):125 -129.

[6]初建国,刘丹,元月琴,等.四例盆腔脂肪增多症的影像表现[J].中华放射学杂志,2007,41(1):55-56.

[7]李善军,毕东滨,王法成,等.盆腔脂肪增多症的影像学诊断[J].医学影像学杂志,2003,13(7):494-496.

[8]李凌霏.盆腔脂肪增多症的诊疗概述[J].中国医药导报,2011,8(22):10-11.

[9]翁海仁,彭剑,蒋维.盆腔脂肪增多症CT诊断与临床分析[J].中国社区医师(医学专业),2012,14(17):240.