课堂质态要素与物理教学

2013-11-24许亚平

许亚平

(姜堰市第二中学附设初级中学,江苏 泰州 225500)

当下“高效课堂”在中小学成为热议,各种冠以高效名头的课堂教学模式层出不穷.作为对提高教学质量、追求教学特色的探索,应该得到肯定.但是,这其中也存在一些问题,甚至成为纠结.例如,一种模式理科教师觉得可以而文科教师却认为不行,或反之.并且,即便是同一学科,也会有不同特点的教学内容,而规定的模式却不能包容所有,因而招致种种质疑甚至抵触.问题在哪里?主要因为这些模式偏于“工序性”程式,未能触及或很少考虑课堂的质态要素,所以会在“功效”上大打折扣,甚至事与愿违.本文试结合物理教学,谈谈课堂的质态要素.

1 课堂质态要素的理论基础

所谓课堂质态要素,就是关乎课堂活动本质特征的核心因素.无论是从经验还是理论来看,课堂质态要素可归结为“注意、思维和情感”三个维度.

高效课堂指向高效学习,必须基于学习规律来考虑教学行为.认知心理学从信息加工的角度研究高级心理过程,将人的心理活动看作是一个信息加工系统.例如心理学家梅耶,他运用图1所示模型来解释学习的一般过程:外部信息(S)输入(感知),进入短时记忆(STM),经短时记忆加工形成新知的内部联系(C)以及新知与旧知(原有知识B)之间的联系(D),贮存(E)于长时记忆(LTM)中,并表现出一定的输出反应(R).

学习的关键阶段是短时记忆,学习的关键过程是利用原有知识理解新知识.由此,认知心理学认为,有效学习的一般条件是:第一是注意(A).有注意,学习可以发生;没有注意,学习不能发生.第二是原有相关知识(B).有相关的原有知识,学习可能是有意义的,即可以获得理解;没有相关原有知识,学习只能是机械的,很难或者无法理解.第三是形成两个联系,即内部联系(C)和外部联系(D).如果有两个联系,则学习是理解的,可以长期保持.

由此看来,注意是“引起学习”的前提;“原有相关知识”是新知学习的背景;“两个联系”是认知建构的基本特征,可以归结为“思维”.同时,教学应该关注学生学习的积极性和主动性,因而除注意与思维之外,还必须具有积极、主动学习的“情感”.这就是说,在影响学习的纷繁复杂因素中,“注意、思维和情感”可看做是“举纲张目”的核心要素.从课堂教学角度考虑,追求高效课堂就是要追求课堂活动中的“高度注意、高度思维和高度情感”.笔者试将这“三高”称之为高效课堂的“三高质态”.

图1

2 “三高质态”的实践解读

在“注意、思维和情感”这三个核心要素中,思维又是核心的核心,注意和情感是其支持条件.注意影响的是“进入”学习,情感影响的是“深入”学习.

2.1 关于高度注意

众所周知,注意力越集中、注意度越高,学习的效率就越高,效果也越好.关于课堂中的“注意”,可以从管理和认知两个层面来考察.

企业强调管理出效益,教学也一样.一个乱糟糟的课堂,不会有好效果;一个昏沉沉的课堂,同样不会有好效果.无论是乱糟糟还是昏沉沉,影响的都是注意.谁都知道注意对于学习的重要性,教师也常常责怪学生不注意或注意不集中.然而在事实上,学生的“注意缺失”往往是缘于教师的“注意缺失”.大量的课堂观察发现,教师的“注意缺失”还是比较普遍的.例如,上课伊始应该先安定收神、做好相关准备,这是组织教学的基本常识.然而,有些教师在学生稀里哗啦落座的当儿就“迫不及待”开讲.在整个课堂活动中,教师应该让学生感到你的关注,或目光神态交流、或有针对性地拎起某些学生回答问题,引起和促动他们注意,但一些教师只顾自己讲,而不管学生是否听.课堂上,教师应该具很好的注意力分配能力,但不少教师的注意范围很小,比如在提问时,明明有学生举手、甚至举得老高,但他就是看不到,嘴里还不住地问“谁来回答”.再比如课堂演示,一些教师只顾自己折腾,且表现得很娴熟,而学生想看却看不到、来不及甚至不知道主要看什么.此外,一些教师的课堂语速太快,说话如“扫机枪”、一句接一句,提问如“连珠炮”、一个接一个.这么快的节奏,学生怎么来得及反应.凡此种种,教师并不是成心让学生“无注意”,但在客观上造成了“无注意”.无注意的课堂自然是无效的,更无高效可言.

提高课堂注意水平,大致应考虑3个方面:(1)要给注意反应时间,让学生来得及注意;(2)要给注意指向空间,引导学生将注意指向该注意的对象;(3)要刺激注意,强化问题或情境活动对学生注意的吸引.有必要说明的是,当我们提出高度注意要求时,有人可能会说“一堂课中,学生怎么能够自始至终都注意,高度注意会不会引发高度紧张?”是的.但这属于张弛把握的策略问题,课堂活动是有节奏、有节点的,如何收放自如、离而不散,这是课堂注意管理的智慧.

学习是认知活动,认知层面的注意更为重要.每一节课都有特定的教学主题,属于选择性知觉,即有特定的关注点.教学,首先要将学生的注意力引向特定的关注点,即引向学习主题,进而将学习引向深入.这里不妨举一个课堂引入的例子.

课题:浮力.

教师缓慢地将一个铁架台拎到讲台上(上面系着苹果和气球)

师(慢条斯理地指着苹果、气球):这是什么?

生(响亮而拉着腔地):苹果…气球…

师:好,大家注意了(手上晃动着剪刀),现在我要将线剪断,看看会有什么现象发生(但并未去剪),好……注意啦……我就要剪啦……

生(一齐):哇!

师:看到什么了?

生:苹果掉下去了,气球升上去了.

师:这是为什么呀?

生(七嘴八舌):苹果受到重力,气球受到——有说浮力、有说升力.

师:很好.重力知识我们已学习过了,今天我们就来认识浮力(板书课题)

师:知道为什么物体会受到重力吗?(话题由重力展开)

生:是因为地球对物体有吸引力.

师:那么,物体为什么会受到浮力呢?(学生叽叽喳喳,东张西望)

师:重力的方向总是竖直向下的,那么浮力向什么方向呢?

生(齐声):向上.(因为有了气球上升的观察)

师:对!那么,你还记得物体重力的大小与什么因素有关吗?

生:与物体的质量.

师:有谁知道,物体受的浮力大小与什么因素有关吗?(学生终于不吱声了,面面相觑,充满期待)

师(狡黠地):怎么样,不行了吧?好,这节课我们就来研究这个问题……

这样的导入是艺术的,主要有如下一些看点——

首先,从“缓慢地拎铁架台”、“慢条斯理地指着苹果、气球”到“晃动剪刀……说剪而不剪……”,这些都是为引起注意而故意“卖关子”的,也都是为收拢全体注意故意延时的.就是说,前面的“慢镜头”是为后面剪断线的瞬间过程而做“注意”准备的,魔术表演和相声“抖包袱”都讲究这样的艺术效果.

其次,以苹果和气球构成情境,可谓一箭双雕,一是线剪断后的一上一下形成鲜明对比,具有很强的视觉冲击;二是将未知的浮力与已知的重力作对比,让未知与已知取得联系,很自然地引出新的学习主题,触发对新课题的学习欲望.

好的课堂导入集中表现为“唤起”进入,即唤起“注意”与“兴趣”,为进入学习提供良好的心理准备.应该明确,导入不仅在课堂的开始阶段,一堂课中也不只是导入的问题,也有导出的问题.事实上,一节课往往由多个活动板块构成,整个课堂通常存在多个导入导出的环节.因此说,师生双方在教学活动中的注意问题是贯穿整个课堂始终的.

2.2 关于高度思维

学习是信息加工,是复杂的思维活动.因而,学习过程除了需要高度注意作为前提之外,更重要的是要有积极的思维贯穿始终,即要有高度的思维投入.其实,上面的案例不仅仅体现了注意,同时也包含了激发思维.例如,浮力(未知)与重力(已知)的联系,这便是思维问题.认知层面的注意,它是直接为认知思维的发生与发展服务的.高度的注意,需要有高度吸引注意力的情境维系;高度的思维,同样需要有丰富内涵的情境作为载体.

例如,“探究压强与哪些因素有关”这一课题.为引出猜想,不少教师都准备许多与生活、技术相关的情景图片或视频,诸如滑雪、走沼泽、钉板表演、火车铁轨、坦克履带等现象,也包括图2和图3所示的“压气球”、“压铅笔”等活动.然而,尽管看起来很热闹、很有趣,但教师想要的“猜想”却出不来.

图2

图3

原因很简单,那么多东西像“过电影”似的,学生除了感到好奇或惊讶之外,不知道要想些什么,也来不及思考,没有对现象的选择性知觉,现象就不能为特定的问题服务.在笔者看来,这些花样不是不可以玩,但要分出主次,有些是为了充实认知背景的,可以“过电影”,待问题被认识之后再来解释;有些则要重点用来“说事儿”,比如“压气球”和“压铅笔”这两个活动.“压气球”主要用来引导思维,而“压铅笔”则主要让学生体验并展示思维.大致过程是

(1)教师与全体学生一起做图2所示的动作,将学生注意力集中到研究对象上来.

稳住气球不动.问“两手所用力的大小有什么关系?”如果学生一时语塞,可以补一句“气球现在是什么状态?”由“静止”勾起学生对“二力平衡”的回忆,从而得到两边压力相等的结论.(暗涵“压力相等”的认知前提,或说是认知起点)

(2)接下来问学生看到了什么?不难回答“气球变形了”;形变一样吗?手指处的形变大、手掌处的形变小.为什么会有这种差别的呢?如果学生一时语塞,可示意学生观察手指、手掌与气球的接触有什么不同?一个接触面积小,一个接触面积大.(问题指向“接触面”,沟通形变大小与接触面大小的联系)

(3)同学们,再加点劲压看看怎么样?不用说,形变更大呗.(问题转向“压力大小”,沟通形变大小与压力大小的联系)

(4)好了,现在你们再来试试这个(指“压铅笔”).不过,教师有个要求:做完了,你要告诉我看到了什么、感受到什么,最好能说出为什么?(给学生以“迁移”思维的机会,强化形变与接触面及压力联系的心理表象)

(5)引入压强概念,并让学生议一议压强可能与哪些因素有关.这样有做、有看、有思,便使得“猜想”水到渠成,从而有效地避免了无从想起或者乱想、瞎想.

教学情境能否在真正意义上成为高效学习的载体,主要表现在两个方面:一是通过特定的情境,激活学生的问题意识,形成基于问题解决的学习任务,展开提出问题、分析问题和解决问题的学习活动;二是通过特定的情境,激活学生原有认知结构中的相关知识与经验,使之与新的学习材料发生联系,从而“同化”或“顺应”新知,赋予新知以心理意义,导致认知结构的改组或重建.概括起来,就是要唤起学生注意、促进思维的广度与深度(但不是难度,恰恰是化解难度).

2.3 关于高度情感

由于“情感态度价值观”列入课程目标,所以现在的教案中都有这一项.然而,实际所写的内容是什么呢?常见的有“增强(提高)……兴趣(或热情、态度、毅力;或爱祖国、爱科学、爱生活)”等等.其实,这些都是“放之各课而皆准”、空泛而表层的东西.在笔者看来,“情感态度价值观”其实就是心理学所说的“非智力因素”,它是蕴含于过程之中、可意会而不可言传的感受.精彩的课堂应该让人有好的感受,这些感受可以概括为生活感受与认知感受.

学习也是生活,应该感受到愉快,而不是如坐针毡的煎熬.因此,教学活动应该追求生活的情感感受,这是最直接、也是最基本的.富有情感的课堂,应当是谈笑风生、激情奔放的.建议教师们品味CCTV《大家访谈》和《艺术人生》节目,那里的科学或艺术大师们都在微笑着;也不妨感受同行,大凡有成就的名师,他们也许没有可人的外表,甚至略显苍桑,但上课时的那种微笑却让你感到亲切可爱.课堂上,学生常常会被教师的“说词”感染.教学是一种表达,需要准确与严谨,但不同于做报告.教学是一种交流,是思想的沟通、心灵的对话,需要通俗、风趣、亲和,甚至幽默.所以,上课的最高境界是娓娓道来的“谈课”.做教师,要研究“谈话节目”主持人是怎么谈的.他们“谈”的智慧是“撩”、“让”、“捋”三个字.先“撩”出话头,然后“让”嘉宾谈.“撩”话头是“引导”,“撩”在无话可说时,“撩”在偏离主题处.“捋”就是整理归纳,嘉宾可能说得很多、很展开,甚至可能有点乱,主持人会适时地捋一捋,捋出条理、捋出要义.教学如是,此乃大智慧也.

上课应当有激情.学习是对未知的追求,故称为求知.激情是求知的强大动力,进入学习需要激情的鼓动,唤起求知欲望;深入学习需要激情推动,强化求解未知的渴望.德国教育家第斯多惠说:教学的艺术不在于传授的本领,而在于激励、唤醒与鼓舞.美国学者威伍在《激情,成就一个教师》中说:想要教好的教师,可能在大多数情况下都是志向更高和激情奔放的……伟大的教师一定是有激情的教师.

学习是认知的,更需要认知情感感受.生活情感常常是直接的、显性的,而认知情感常常是间接的、隐性的.不妨通过例子来说明.

例如,“电路基本连接方式”这个课题,就是让学生用两个小电灯分别连成串联和并联电路,然后通过操作和观察,初步认识这两种电路的基本特点.据众多的课堂观察,感到有两种不恰当的教学方式应该改进:一是活动之前又是做魔术、做猜想,又是设计方案、画电路图,其实学生早就想动手,而教师却总是“按兵不动”.一套“组合拳”打下来,学生动手的热情早已消失.本很简单的问题弄得很复杂,本该探究的却变成了“照葫芦画瓢”.二是学生动手的过程被教师牢牢掌控,第一步干什么、看什么,第二步怎么做、怎么看,一切按教师指令执行,这还有什么自主、思维与情感可言!

其实,这个课题主要就是让学生动手尝试.大致可分为4个活动片断:一是要求想办法使两个小电灯亮起来,让学生在活动中动脑筋;二是通过拆卸灯泡或断开连接导线等办法,感知串联和并联电路的特点;三是让学生尝试在并联电路中安装开关,既是运用初步认识,也是进一步强化认识;四是通过分析、解释教室或家庭电路的现象,运用与巩固所学知识.这里仅就第一个片断做些解读.因为电路元件很少,全班学生中总会有些连成串联、有些连成并联的.如果全部都连成串联也没有关系,接下来可以推进:同学们再想想看,有没有别的办法也能让两个灯亮起来?由学生继续尝试.这样做的好处很明显:学生始终都是在活动的,并且是有思考的活动;学生对活动有热情,兴致自然就高,希望成功的愿望强烈;特别是,由于学生自己做、自己发现,所以很有成就感、满足感.因此,这样的过程使得学习的“生活情感”和“认知情感”完美融合起来.学生从尝试中获得成功,感受到知识的价值,更感受到自身的价值,必将成为继续学习的内在动力.于是,“情感、态度和价值观”并非是虚无缥缈的,而是十分具体实在的.由此说明,追求高效教学,必然要追求高度情感,关键是我们有没有这种强烈的意识,在教学中如何体现出来,如何做得更充分、更出色.

3 关于高位统领的课堂模式

本文话题是由课堂模式引发的,因而有必要对课堂模式做一点交待.毫无疑问,课堂一定是有基本的运行方式或称模式的.但是,课堂模式不能局限于“工序性”的操作流程.笔者认为,课堂模式应该更多地指向课堂运行质态,更多地考虑教学策略,体现运行方式上的高位统领性,统在质上,活在形上;统在大处,活在细节.

基于运行质态高位统领的视阈,课堂教学应该变革“注入式”、倡导“引导生成式”.

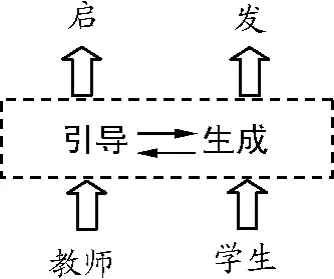

学生获得知识与技能,不是简单地搬进来、搬出去的过程,而是一个逐渐内化生成的过程.“生成”不能由教师代替,也非学生自在的自然而然,而是在教师恰当引导下的自然而然.因此,教学的本真,说到底就是“启发式”教学.引导生成的过程具有探究色彩,应该让学生感受到学习是一种“发现”.因此,教学过程应该是“外因通过内因而起作用”的过程,教与学的关系和课堂板块结构可以用图4和图5作概括性呈现.

图4

图5

在宏观上,课堂活动大致就是3个阶段.一是迁移.主要是唤醒和调动原有相关知识,这是进入新的学习的前提条件.二是整合.主要是选择性知觉新信息,将新信息与原有相关知识(包括表象、概念原理和事实等)取得联系,利用原有知识理解新知识,使新知识转化为心理意义,从而达到对新知识理解的目的.三是扩展.主要是指进一步完善新知对原有认知结构的扩展,强化新知与原有知识的融通,通过解释或解决与新知识相关的问题,外显新知识、检验新知识的记忆或理解水平.前述关于“电路基本连接方式”的教学设计,就是基于这样的模式.当然,在学习内容较为复杂的课堂上,可能要构造多个主题活动板块,因而可能存在多个或关联、或推进的“迁移、整合、扩展”过程,并且因学科、因内容、因目标等各种因素而存在细节上的差异.因此,这种模式体现的是运行方式的高位统领性,在具体情况中应该具有独特性和灵活性,也即是“统在质上,活在形上;统在大处,活在细节”.