转型期我国公共支出变迁的新政治经济学分析

2013-11-23苏杨珍山东交通学院管理学院济南250023

■ 苏杨珍(山东交通学院管理学院 济南 250023)

转型期我国公共支出规模和结构的演变

一个国家公共支出的水平、结构、模式由于受到政治因素、经济因素、制度因素的综合影响而不断发生调整和变化,我国公共支出从1978年公共财政体制改革以来,在政府职能转变、经济发展阶段、经济周期更替、国家制度变迁等多种因素影响下,经历了以下重大变化。

(一) 公共支出规模的变化和发展

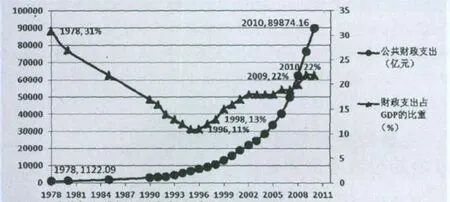

公共支出总量增长趋势明确,GDP占比有下降趋势且呈现周期波动特点。衡量公共支出的现状和发展趋势可以从公共支出的绝对额指标和相对额指标进行测度。从绝对量来看,我国公共支出总量逐年增长趋势明显,从1978年到2010年,绝对额从1122.09亿元增长到89874.16亿元,增长了80.09倍。从相对量(公共支出占GDP的比重)来看则出现下降的趋势,并且表现出较为明显的周期性变动特征,从1978年的公共支出占GDP比重为30.78%下降到1996年的11.15%,到了1998年和2007年在国际经济周期波动的影响下环境的影响,由于积极财政政策的施行,我国公共支出占GDP的比重出现明显上升的趋势,从1998年13.8%上升到2010年的22%。具体变动情况和发展趋势如图1所示。

(二) 公共支出结构的变化和发展

公共支出的结构主要以各项目指标与GDP的比例和各项指标与公共支出总量的比例进行衡量,对于1978年到2006年的数据,直接参照《中国统计年鉴》的分类方法,将我国公共财政公共支出划分为经济建设费、社会文教费、国防费、行政管理费和其他支出五项进行分析,数据情况如表1所示。2007年之后由于公共支出统计口径发生了很大的变化,具体情况依据新的分类和统计方法进行。通过对1978年以来数据的分析可以看出我国公共支出结构变迁主要有以下特点:

经济建设费占比前高后低,呈下降趋势。从经济建设费占财政支出的比例情况来看,1978年经济建设费占我国财政总支出的比例高达 64.08%,随着改革开放的逐渐深入,这一比例不断下降,到2006年已经降为26.56%(见图1)。这种下降趋势表明:随着市场化经济改革的不断深入,我国财政资源中直接用于生产性领域投资的比例在下降,政府渐进地退出了竞争性项目,我国公共支出的结构正在进行积极改革和调整,政府从建设型财政向公共服务型财政转型。

文化教育支出占比稳中有增,但没有发生根本性突破。我国文化教育支出自20世纪80年代以来逐年稳定增长,投入已经由1978年的146.96亿元增长至2006年的10846亿元,在公共总支出中的比重也由1978年的13.1%上升到2006年的26.83%。1996年到2006年期间,由于受到“教育产业化”政策思路的影响,出现短暂的下滑势头,GDP占比从1996 年的17.84%下降到2006 年的13.39%,不过在2001 年以后教育支出GDP占比不断下降的态势基本得到控制,开始稳定在13%以上。

我国文化教育投资虽然稳中有增,但是该项支出占GDP的比重没有发生根本性突破,2002年到2007年国家教育经费投入的比例维持在4.8%左右、始终没有得到根本突破,目前世界平均水平为7%,欠发达国家也达到4%。可见我国文化教育投资比例仍有进一步提升和优化的空间。

行政经费支出逐年攀升,已超平均增长水平。改革开放以来,我国行政经费支出比重一直不断攀升,已经由20世纪80年代初期占总支出比重的7%上升到近年来的近20%,2004年,行政费用已到占总支出比重的19.38%高点,同期我国公共支出占GDP的比重由1980年27.03%下降为2006年的19.17%,这说明行政支出的膨胀已经超过了公共支出的平均增长水平,部分程度上挤占了其他方面的公共支出。

图1 1978-2010年我国公共财政支出的变化

社会保障和福利支出占比呈现起点低增长高的趋势。我国社会保障支出和福利支出从1996年的182.68 亿元增加到2006 年4361.78 亿元,增长了22.88 倍,占公共支出的比例从1996年的2.3%增长到2006 年的10.79%,占GDP比重从1996年的0.26%增长到2006年的2.26%。2007年之后政府公共支出的统计口径发生了变化,但是我们依然可以看到2007年以后社会保障和福利支出继续保持稳定增长的势头,到2011年我国社会保障和就业的公共支出为11109.40,占GDP比重提高到2.35%。并且保障性住房项目在2009年之后作为一个独立的项目被单列出来,占2009年财政支出的0.95%。

公共财政支出结构变化的新特点:向公共服务均等化方向发展。2007年之后,公共财政支出在项目边界和结构上发生了明显的变化,由2006年的11个项目调整到23个项目,一些原有的预算科目已经不见,如“基本建设支出”、“行政管理费支出”这样的字眼不再出现,而代之以“一般公共服务”、“交通运输”、“工业商业金融等事务”;同时,一些新的项目出现,如“城乡社区事务”、“环境保护”、“社会保险基金支出”等,并且保障性住房项目在2009年之后作为一个独立的项目被单列出来。从我国公共财政支出项目数量和结构的调整可以看出我国公共财政支出正在进行结构性的转变,更加重视和关注教育科学、社会保障与就业、环境保护以及农村发展等民生问题,我国公共财政支出正向十七大提出的公共服务均等化方向发展。

表1 1978-2006年我国政府公共支出结构情况表 (单位:亿元)

我国公共支出规模和结构变迁的新政治经济学分析

新政治经济学是从经济学的方法和角度切入政治学领域,分析由于国家和市场的并存及动态上的相互作用而产生的各种问题,试图解释总体的经济政策中政治和经济力量之间的相互作用。公共支出的规模和结构表明一个国家干预和介入市场的程度,既是一个有关经济学的概念,也是一个有关政治学的概念,可以从以下政治经济学原理进行解读和分析。

(一)瓦格纳法则与公共支出的增长

19世纪80年代德国著名经济学家阿道夫·瓦格纳(Adolph Wagner)对英、美、法、德、日等国的工业化现状进行研究之后,提出了“公共支出增长法则”,认为一国工业化经济的发展与本国财政支出之间存在着一种函数关系:随着人均国民生产总值(GNP)的提高, 财政支出占GNP的比重相应提高,这就是财政支出的相对增长。这一思想首先由瓦格纳提出,又被后人继承并发展归纳为瓦格纳法则,其内容可以归纳如下:政府支出的增长幅度大于经济增长是一种必然趋势,政府消费性支出占国民所得的比例会不断增加;随着经济发展和人均所得的上升,政府对经济活动的干预以及从事的生产性活动也会随着经济的工业化而不断扩大,政府公共支出也就逐渐增加;导致财政支出增加的原因主要是市场机制的失灵需要政府干预和调节,人口的增加,城市的迅速发展,各种矛盾的激化,使得政府的一般行政、公安司法、经济管理、社会协调等方面支出扩大;不完全竞争的市场结构需要政府对资源进行有效的再配置;教育、娱乐、文化、保健以及福利服务的需求收入弹性较大,随着国民收入的增加,政府对文化、福利方面的投资将会成倍增加。

瓦格纳法则认为公共支出不断增长的原因分为政治因素和经济因素,其中国家活动规模扩大是公共支出不断增长的政治因素;工业化、城市人均收入的提高是公共支出增长的经济因素,在这两种政治和经济因素的作用下,公共支出呈现出一种不断上升的长期性趋势。从我国公共支出特征和趋势的具体情况来看,单从公共支出总量增长这一方面看是符合并验证了这一定律的,但是从公共支出所占GDP比重变化情况来看并不与瓦格纳定律一致,而是正好相反。其原因是瓦格纳定律的研究是以西方资本主义国家经济发展模式为依据的,对于不同体制和制度的国家,对于不同发展模式的国家来说这一定律并不完全适用。

(二)经济危机理论与公共支出的短时周期变动

经济危机理论也称为经济周期理论,是指经济总量沿着其自然趋势的波动,或实际国民收入增长率沿着充分就业国民收入增长率的波动。经济周期可以分为两大阶段:扩张阶段与收缩阶段。扩张阶段由复苏、繁荣组成;收缩阶段则由衰退、萧条组成。其中繁荣、萧条是经济周期的两个主要阶段,衰退和复苏是两个过渡阶段。经济危机产生的根源学说主要分为外生经济周期理论和内生经济周期理论。凯恩斯从经济体系内部因素出发,认为经济危机是一种由有效需求不足导致的短期非均衡状态,并提出经济危机时期,政府可以通过实施积极的财政政策,提升投资需求和消费需求,使总需求和总供给重新回到平衡的状态,由于政府公共支出在危机时期能够起到有效配置资源、公平收入分配、稳定宏观经济的重要作用,所以经济危机时期,各国政府的公共支出往往会出现急剧增加的状态。英国经济学家皮科克和怀斯曼提出外在因素是影响政府财政支出增长的重要方面,在正常情况下,公共支出呈现一种渐进的上升趋势,当社会经历“激变”时,公共支出会急剧上升。从我国实际情况来看,我国公共支出受到国际经济危机的影响而呈现明显的短时周期波动的趋势,在1997年和2008年前后,我国公共支出在国家扩张性财政干预政策的影响下明显提高,事实也证明,非常态时期我国财政干预政策起到了积极的作用,政府公共支出的扩张带动了需求和消费的增长,起到稳定经济发展的重大作用。

(三)经济发展阶段理论与公共支出结构的转变

经济发展阶段理论由马斯格雷夫和罗斯托提出,他们把经济发展分为三个阶段,即初期阶段、中期阶段和成熟阶段。他们认为在经济发展初期,公共积累支出应占较高的比重,交通、通讯、水利等基础的建设不仅影响国民经济发展,而且影响私人部门生产性投资的效益,具有极大的外部性,而这些基础设施投入资本大、周期长、收益小,私人部门不愿或不能投资,因此政府部门必须加大对基础设施的投资力量,克服可能出现的基础设施“瓶颈”效应,所以经济起飞时期公共资本投入弹性作用很大。经济发展中期,基础设施建设已经基本完成,公共积累支出增长率会暂时放缓,比重会下降;当经济发展进入成熟期,公共支出的主要目标会由提供社会基础设施转向提供教育、卫生和福利等方面的服务,该时期,用于社会保障和收入再分配方面的转移支出规模将超过其他公共支出,占GDP比重也会较大幅度提高。

从我国具体情况来看,由于我国目前正处在市场经济建设的初级阶段,政府公共支出中用于启动和建设经济的费用支出一直占据较高比重,尤其是在改革开放的前几年,经济建设费占据了55%以上的比例,直到2002年我国经济建设的瓶颈逐步得到缓解,国民经济得到稳定增长以后比重才降到30%以下,在我国经济建设费支出比重逐步降低的同时,我国农村发展、教育卫生、社会保障、环境保护等一直投入不足的公共支出项目也得到了重视,到2006年我国公共财政支出从投资型向公共服务型转变后,关于三农、教育、社会保障和环境保护等得到进一步的改善。

随着我国经济结构的转型发展和政府职能的转变,我国公共支出的规模和结构在不断发生着变迁,但一直以来都只属于量变的积蓄,没有发生根本质变,2006年我国政府财政体制的转型和收支分类体系的建立正预示着公共支出从量变到质变的一次飞跃,我国公共支出正在向公共服务均等化的方向发展。

(四)公共选择学派视角下的公共支出增长理论

公共选择理论中对政府公共支出增长理论中有代表性的是官僚行为增长论。其代表人物尼斯坎南认为官僚是以追求机构最大化为目标,机构规模越大,官僚权力越大。官僚机构通常具有提供公共给产品的垄断权,比如环境保护、国防、社会保障等都是由专门机构来提供,正因为官僚以机构规模最大化为目标,导致公共支出规模不断扩大,甚至会超过公共产品最优生产水平所需的公共支出规模。

近年来我国公共支出中行政费用支出现了不断攀升,甚至超过公共支出占GDP比例平均水平的现象,其原因除了政府职能扩大的本身客观需求外,公共选择学派中“理性经济人”假设基础上的“官僚行为增长理论”也做出了很强的解释,政府要加强外在和自身的监督,明确行政费用支出的公共服务目的,减少官僚服务的过度提供,公共投入的滥用,提高公共投入和产出过程中的有效行为。

政治经济学中关于解释公共支出发展和变迁的原理很多,除了以上分析的几种理论之外还有保险支出理论、利益集团增长理论和政府规模定律等。我国公共支出变迁的实际情况和发展趋势,一方面证实了这些原理的合理解释性,另一方面又体现出自身的发展特点,对原理提出了挑战性,比如我国公共支出规模从与GDP占比的相对量来看,正好与对瓦格纳定理相背离,对该定理提出了很大的挑战;又比如罗斯托经济发展阶段理论中,我们并不总能清晰地划分出经济发展的每个阶段和界限。尽管如此, 这些原理为我们思考政府公共支出问题提供了一些基准的理论, 有利于加深我们从政治经济学角度对公共财政支出问题的认识。

政治经济双重特征下促进我国公共支出优化发展的思考

在对我国公共支出的规模和结构变迁进行政治经济学原理分析之后发现:我国公共支出规模和结构变化是我国经济发展的需要,是国家职能扩张的需要,是国家干预经济的需要,是国家人口和环境保护压力的需要,是社会保障和社会福利改善等公共服务供给的需要。公共支出规模和结构的发展变迁具有经济性和政治性的双重特征,公共支出实质上是在现代市场经济体制下的一种民主决策支出,这就决定了公共支出发展变迁主要通过以下两种途径来实现:

首先,公共支出变迁的根本途径是由市场经济自发调节实现的。在公共需求发展变化和经济规律的作用下,公共支出的变迁按照自身的发展轨迹实现自我调节的功能,并在发展变迁的过程中体现稳定性和变动性的统一。

其次,由于市场外部性和政府官僚经济预算的最大化,公共支出的优化发展需要政府的积极调控。政府干预公共支出同样需要遵从经济政治发展规律,比如在经济周期变动理论的指导下,积极调控我国公共支出的规模和结构,实现公共支出稳定经济发展的职能;比如在官僚经济增长理论启发下建立公共支出的法制监督制度,提高公共投入和产出的效率,提高政府的行政效率和决策水平,实现政府的政治职能;比如在经济发展阶段理论的指导下,积极促进公共支出结构的转变和优化,在合理的经济建设支出比例的基础上不断提高文化教育支出、社会保障和福利支出,实现政府公共支出的社会职能。此外公共支出的边界和范围是不断变化发展的,比如随着社会工业化程度的不断提高和人类活动领域的不断延伸,人类对自身所处的生态环境影响越来越大,生态环境保护成为公共需求也越来越强烈,因此公共支出的边界和范围就应该及时作出调整,把生态环境保护支出纳入公共支出的范围,实现政府的生态环境保护新职能。

总之,无论是市场自发调节的途径还是政府宏观调控的干预,公共支出都是实现政府职能的手段,应该以政府职能界定为前提和依据,公共支出的最终目标是实现效率和公平的统一,更进一步说是实现公共支出效率基础上的社会公平,实现政府政治、经济、社会、生态等各种职能,增进社会福利。

1.赵志耘.论财政支出规模的增长趋势[J].财贸经济,1998(12)

2.寇铁军, 金双华.财政支出规模、结构与社会公平关系的研究[J].上海财经大学学报,2002 (6)

3.刘穷志.公共支出归宿:中国政府公共服务落实到贫困人口手中了吗?[J].管理世界,2007 (4)

4.孙文祥,张志超.财政支出结构对经济增长和社会公平的影响[J].上海财经大学学报,2004 (6)

5.匡小平,肖建华.财政公共性在市场化渐进改革中凸显—中国财政改革体制演进及其改革逻辑(1978-2008)[J].当代财经,2008(8)

6.陈共.财政学[M].中国人民大学出版社,2009

7.罗斯托.经济增长的阶段—非共产党宣言(中译本)[M].中国社会科学出版社,2001