袖舞之来源与历史嬗变

2013-11-22梁宇

梁 宇

(华中师范大学 音乐学院,湖北 武汉430079)

舞蹈诞生之初,与衣袖并无联系。人类早期的历史,属于旧石器时代,依靠采集和渔猎为生。那个时代的人类已经能够利用兽皮或自然材料缝制简单的衣服了。除去兽皮外,原始先民也会用树叶、树皮、茅草等物质作为衣料。而关于衣服的发明,《吕氏春秋》、《世本》中曾提到,黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。①但那时的衣着中是否已出现了袖?人们在起舞时是否会运用衣袖,我们不得而知。随着中国和世界各地原始岩画的陆续发现,或许从中可以寻找到些许答案。

一、原始遗迹中的袖舞探寻

据悉世界范围内最早的岩画距今已有四万年历史。而中国早期岩画的年代可推至三四万年到一万七千年间。目前,在中国十余个省均发现有岩画。其刻绘年代从石器时期一直延续到近代,记录了自远古渔猎时期到现今原始部落的生存活动,形象反映了先民们的生产劳动、宗教祭祀、战争与文化生活,其中也包含有丰富多姿的舞蹈形象。

各地岩画几乎都有舞姿图像。从形式上分有独舞、双人舞、三人舞和群舞,舞姿造型古朴稚拙、简练粗放。从内容上看,除少数反映狩猎、游牧、战斗和娱乐生活外,大多数是描绘原始宗教祭祀、巫术礼祭中的舞蹈场面,可以说是留在岩壁上的原始社会舞蹈活动的写实画卷。而从上述岩画中可以看出,原始先民们的服装是有衣而无袖,至于将舞动衣袖作为表情达意的方式则更无从谈起。1973年青海省大通县上孙家寨出土的一件新石器时代舞蹈纹彩陶盆(见图1),更能够印证笔者的观点:盆内壁先民们连臂作舞,舞人动作与服饰整齐协调,舞姿活泼欢快,极富动律美,表现出原始舞蹈的热烈情景。可知,远古先民虽会跳舞,也会在舞蹈中追求统一的节奏与律动,还会借助舞蹈这一形式反映与自身生产、生活、生存、繁衍等息息相关的内容,但他们却未能意识到服饰与舞蹈之间的相互关系,确切地说是舞蹈中并未借助和运用衣袖表情达意。

图1 新石器时代舞蹈纹彩陶盆

二、新石器时代袖舞的萌芽

在距今约一万年时,人类进入新石器时代,纺织技术出现,制作服装的材料有了人工织造的布帛,因而服装形式发生变化,功能得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装成为典型衣着,饰物也逐渐丰富,并相应出现有关服饰的制度。据沈从文《中国服饰史》记载,贯头衣大致用整幅织物拼合,不加裁剪而缝成,周身无袖,贯头而着,衣长及膝,是一种概括性或笼统化的整体服装。其具体形象在内蒙古狼山岩画、甘肃吴家川岩画、山东辛店文化陶器,以及西北边境的岩画上均有反映。可见,纺织品出现之后,贯头衣已发展为一种定型服式,在相当长的时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用,并基本替代了旧石器时代的部件衣着,成为人类服装的先祖。那么,人类服装是从何时产生了衣袖?又是从什么时候起,人们开始扬袖起舞的呢?我们依旧要从各类岩画中去找寻答案。

衣裙与帽冠类服饰的出现(见图2),证明人类已拥有了初步的审美意识,先民们逐渐懂得装饰自己,衣服不再仅是为蔽体、御寒,而是具备了美化人类自身的作用,这就为衣袖从实用价值转入审美价值开辟了道路,更为衣袖作为舞蹈艺术的辅助性表达道具奠定了基础。内蒙古乌兰察布岩画中有这样一幅三人舞图(见图3),图中舞者服饰及动作与今日蒙古族舞蹈中女子的服饰和动作极为相似。舞者运用手臂做着类似“揉臂”类动作,舞蹈属性鲜明、突出,并开始强调臂膀运动与舞姿呈现之间的关系。而宁夏贺兰山岩画双人舞图中(见图4),舞者臂膀的运用,则明显出现了袖的形制与扬袖的姿态,舞者身着带有类似“下摆”的服饰,背面而舞,沉稳中透着洒脱。

图2 内蒙古阴山岩画

图3 内蒙古马兰察布岩画

图4 宁夏贺兰山岩画

如果说舞者左手所甩之物,无法确认就是长于手臂的衣袖,或者说这一孤证无法说明在这一时期“袖”的使用已进入舞蹈艺术的表达之中,那么出土于酒泉干骨崖的新石器时代舞蹈纹彩陶罐(见图5)则能够充分证明早在新石器时代舞蹈中“细腰长袖”的审美标准已经产生(陶罐上绘有十八位人物,她们分为六组,每组三人并立,身材硕长,腰肢纤细,长袖曳地,双手合于腹前,好像在轻歌曼舞)。

图5 新石器时代舞蹈纹彩陶罐细部图

新石器时代,随着人类审美意识的出现,人们赋予了衣服以装饰和美化。先民们舞蹈时也不再仅是歇斯底里地呐喊、胡乱地挥臂顿足,而是开始尝试运用身体的各个部位进行舞蹈,尤其是对于臂膀的运用,成为袖舞出现的早期铺垫,这一时期,舞蹈开始呈现出艺术化倾向。

三、巫觋、图腾与袖舞的正式诞生

原始社会的部落族长、巫师和卜人,为了展示权威和特定身份,其服装式样已区别于常人,这便是不同形制服装的初现,他们的衣着或宽博拖沓,或曼长逶迤,总之不大合乎日常生活劳作的需要。而众所周知,作为原始宗教祭祀主持人的巫师,大都是由氏族长者和部落首领来担任。原始社会及夏、商时代的统治者,往往正是集王权、神权于一身的巫。民族考古学家宋兆麟先生认为,史前时代的巫师不仅是巫教和巫术活动的主持者,也是当时科学文化知识的保存、传播和整理者,特别是在天文、医学、文字、文学、历史、音乐、舞蹈、绘画等方面贡献颇多。虽然其掌握的科学文化知识有很大局限性,但却是当时认识世界的先知、解释世界的精神领袖,是史前时代的智者和知识分子。

那么,为何巫师在进行巫术仪式时要选择、借助、利用舞蹈这门艺术形式呢?库尔特·萨克斯在《世界舞蹈史》中这样说道,“在原始社会的人类生活与古代文明社会生活中,几乎没有任何比舞蹈更具有重要性的事物,舞蹈不是一种仅为人们所容忍的消遣,而是一个部落的一种很严肃的活动。在原始社会人类生活里,没有任何场合离得开舞蹈。”②可见,舞蹈在原始部落生活中具有重要意义。那么,巫舞与袖舞之间又有什么关系?袖作为舞具,其发生、发展经历了怎样的变迁呢?

上古巫觋在进行巫舞通灵时,为了营造神秘、威严的氛围,其服饰必然要不同于平常,他们需要一种能够与天沟通、与神对话的特殊服饰,于是依袖作舞的表演形式应运而生。《说文》:“巫,祝也,女,能事无形,以舞降神者也,象人两褎舞形。”说的是“巫”字之形如“人两褎舞形”。《说文》衣部:“褎,袂也……袂,袖也”。甲骨文的“衣”字,已明显有袖之形态出现;而甲骨文的“巫”,则似以袖为舞具的简化表达。作为远古时代巫术仪式中的神职人员——巫,以舞通神、以舞降神、以舞事神,袖作为某种与神相通的工具,巫觋通过袖来达到沟通神灵的演绎,利用袖来寄托“通天”的理想。“两袖(褎)舞形”,然而大千世界,万事万物,为什么偏偏要选择“袖”来作为与天沟通的媒介呢?

在中国远古图腾崇拜文化中,有许多关于崇鸟、敬鸟、化鸟为神的民族信仰,这也成为中国古代重要的图腾崇拜之一。

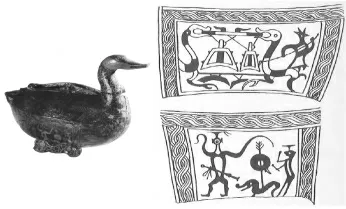

《山海经·大荒东经》就说:“汤谷上有扶木,一日之至,一日方出,皆载于鸟”。《诗·商颂·玄鸟》说:“天命玄鸟,降而生商。”《左传·昭公十七年》记载郯子谈上古的氏族标记时云:“我高祖少嗥挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”除了历史文献,从考古文物中也可以证实远古先民们对鸟、对天的崇拜。湖南洪江市高庙文化遗址出土的一个距今七千八百年的白色陶罐上,戳印有中国最古老的鸟(见图6)。此外,还有湖南长沙大塘遗址、浙江余姚河姆渡文化以及内蒙古阴山岩画……上古时代各类绘刻有鸟、凤、羽人(见图7)等形象的文物可谓不胜枚举。

图6 湖南高庙文化出土陶罐

图7 汉画像石拓片—羽人

从舞蹈角度说,袖舞的兴起源于人类对天、对鸟的崇拜。在上古先民们的眼睛里,人类之所以不同于飞鸟,就是因为没有那样一双可以翱翔于天际的羽翼,但在人类身体中,臂膀又是最接近于飞鸟翅膀的部分,于是,通过借助其他物品来扩展自身的臂膀,给自己安装了“翼”,由于“翼”并不能实现飞翔的目的,而且在生活中又很不方便,从而催生了“翼”的改进品——“袖”,人们希望通过袖来模拟飞鸟的翅膀,赋予人类以飞翔的能力和遨游太空的想象,舞动衣袖似乎可以传递并拉近人与天的距离,让意识触及到天,在主观世界中憧憬着人类像鸟儿般自由地在天空中漫游。由此可见,鸟类飞翔的本能在当时被蒙上了一层神秘色彩,赋予很多神圣的力量,使得鸟这种自然界的生物在先民眼中成了与天相通的神物。先民们将袖子想像成鸟的翅膀,仿佛自己拥有双翼,并获得了这种通天的神力。衣袖舞动的势态,又似天空缥缈的流云,人们更确信了这是借以沟通上苍的绝妙媒介,于是有了巫觋两袖(褎)舞形,以舞(袖舞)通神。从这时起“袖舞”就正式登上了历史舞台,时间大约在原始社会晚期。

四、夏商时期之袖舞考证

经历了漫长的原始时代,中国逐渐进入奴隶社会,出现了第一个奴隶制王朝——夏朝。当时的夏文明虽然略晚于尼罗河流域、两河流域及印度河流域文明,但其发展速度却超过了这些地区。夏朝在少康统治时进入了物质繁荣昌盛的时期,农业、畜牧业、手工业迅速发展,奴隶主阶级占有更加丰富的生活资料。夏朝的舞蹈与奴隶社会的两极分化紧密关联。奴隶主阶级对财富的疯狂掠夺推进了他们物质拥有的快速提高,也促进了他们日益增长的精神文化需求。同时,严重的社会财富分配不公也导致了大量平民沦为农耕奴隶和乐舞奴隶。乐舞奴隶的社会功能,是满足统治阶级对社会思想精神控制的需要,和其自身骄奢淫逸的享乐需要,于是出现了娱人和娱神统一的表演行为。依靠乐舞为生的奴隶,有意或无意间将舞蹈的技术技巧提升到了崭新的高度。

自夏商时候起,祭祀性乐舞已经和各个部落的文化传统结合在一起,成为特定时期的文化现象。史称禹在继任部落联盟首领后,把尧的儿子丹朱和舜的儿子商均都安排在本属的地方,允许保持本氏族的服色习俗,并继承氏族原有的传统礼乐和祭祀仪式③,可视为中国奴隶世袭制度的开始,同时也证明乐舞已被视为氏族传统文化来沿袭、传承,从而派生出了与之相适应的礼乐制度萌芽,并且出现了能够代表某氏族风格特色的传统服饰与祭祀乐舞。

夏朝的乐舞文化对后世有着深远影响。据历史文献记载,夏启属于奴隶统治的开明时代,社会曾出现欣欣向荣的面貌。启经常举行盛大宴会,并伴有歌舞表演,还在“天穆之野”举办乐舞演出,场面宏伟壮观。《墨子·非乐》篇说:“万舞翼翼,章闻于天”。夏王少康与发的宴享礼仪活动也十分频繁,在宴会上不仅有本国乐舞的表演,还有四夷宾客呈献的乐舞。《竹书纪年》载:“少康即位,方夷来宾,献其乐舞。”“后发即位,元年,诸夷宾于王门,冉保庸会于上池,诸夷入舞。”这种宫廷礼仪乐舞的表演,促进了不同地区乐舞艺术的相互交流。我们今天仍然能够看见的藏、蒙、回、朝地区的舞蹈中,有很多是着长筒袖舞服而舞,这种扬袖起舞的方式是否和夏代“方夷来宾”“诸夷入舞”的宫廷表演有着千丝万缕的联系呢?

夏代开国君王启之子太康将此前用于宗教、祭典、礼仪活动的乐舞,取之自享。这个时期宫中有了专门从事乐舞表演的女乐。宫廷女乐在夏朝末代皇帝桀时达到鼎盛。《管子·轻重甲》称桀有“女乐三万人,晨噪于端门,乐闻于三衢”。以万名女子组成的乐舞队伍,可见规模之大,罕及古今,也许只有在高度专治的奴隶社会才会出现如此规模的演艺活动。在夏商时期如此盛行的女乐表演中,袖舞艳冠群伦。《盐铁论·散不足》说:“及虞夏之后,盖表布内丝,骨笄象珥,封君夫人加锦尚褧。”《盐铁论·力耕》记载:“桀女乐充宫室,文绣衣裳”。《管子·轻重甲》也说:“昔者桀之时,女乐三万人……无不服文绣衣裳者”。

在商代,《帝诰》称商汤时贵族成员可得“衣文绣”。《帝王世纪》说商末代王“纣不能服短褐处于茅屋之下,必将衣绣游于九重之台”。又说纣“多发美女,以充倾宫之室,妇女衣绫纨者三百余人”。《说苑》还说纣王时“锦绣被堂,金玉珍玮”,在“恒舞于宫,酣歌于室”的氛围里,袖舞自然成为不可或缺的表演项目。

奴隶制时代,舞蹈随着社会生活的需要向两个不同的方向发展:一方面从自娱性活动向表演艺术方向发展;另一方面是巫术活动中宗教祭祀舞蹈的发展。当时还出现了以观赏乐舞取乐的奴隶主阶级和以表演乐舞供人欣赏娱乐的乐舞奴隶,还出现了专司巫乐巫舞的神职表演人员,他们正是中国历史上最早的专业乐舞艺人。正是这些舞者的职业化使得袖舞——这种独具中国特色的舞蹈表演形式,正式进入专业表演艺术领域,开始了其独步古今之路。

五、两周时期袖舞之风靡

到了周代,周公“制礼作乐”,对上古氏族的祭祀乐舞进行了大规模整理、加工、改造。从整理出的乐舞来看,《六代舞》是祭祀性乐舞,祭祀对象分别是:天、地、四方、山川、先媲(女性祖先)、先祖(男性祖先)和赞美周武王灭纣安良的丰功伟绩。这中间没有袖舞的影子,不过在同样体现西周礼乐制度的《六小舞》中,却可以见到关于袖舞的记载。《六小舞》作为教育王室成员和贵族子弟的“教材”舞蹈,既贯彻了“制礼作乐”的思想,同时又避免了《六代舞》正统得几乎僵化的格局。《六小舞》中《帗舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旄舞》、《干舞》均是手持道具(多以各式各色羽毛为主,依旧表现出鸟图腾的崇拜),以祭祀和祈求为主要内容。唯有《人舞》不持道具,徒手而舞,当时人们的理解是手袖同样能够达到祭祀目的。这便是最早的关于袖舞的文字记载:“以舞袖为容”“以手袖为威仪”④(即徒手舞袖,见《周礼注疏》卷二十三,《周礼》注《人舞》)。《人舞》可以说是人类飞升意识及鸟图腾崇拜的进化,人们不再单纯地手持鸟饰(各色各式羽毛)而舞了,而是通过想象,通过用延长自身手臂的方法来模仿鸟类遨游于苍穹的那对神秘翅膀,通过延长了的人类双臂来替代鸟的双翼,使人对鸟的模拟更加自然,更为贴切,从而获得与天相通的目的。

美国佛格博物馆藏中国西周玉舞人,造型奇特,只有胸部和颈部,两臂为鸟首,似展翅欲飞(见图8);安徽阜阳博物馆藏西周玉双舞人(见图9),细腰长袖长筒裙。左舞人身向左倾,左背手,抛右袖过头,右舞人呈反向动作,形成双人对称造型,长袖飞扬,曲线婀娜。

图8 西周玉舞人

图9 西周玉双舞人

可见,袖舞在西周时就已经受到广泛青睐。袖子既有道具的造型作用,同时又不约束双手的自由舞动,用作为手臂延伸的袖来代替手中所执的道具,既省事又可以获得更大的自由施展的空间。应该说,从对鸟的原始图腾崇拜转化为云鸟纹饰,从羽人的比拟飞翔转变到依袖作舞,是从朦胧感知到理性认识的飞跃,是从朴素的主观想象到形象的客观理解的进步;从“巫”的原始实用到“美”的艺术审视,正是人类形象思维与艺术体现的完善过程。

东周时期“礼崩乐坏”,周王室政治势力衰微固然是主要因素,但在审美领域,与雅乐(古乐)相对立的女乐(又称“新乐”)的兴起,起了推陈出新的作用。史书载,当时女乐倡优遍及诸侯后宫,占据了表演舞台的中心⑤,从各地考古发掘的舞蹈文物中,也可以印证袖舞在当时华夏大地广为流传的情状(见图10、图11、图12、图13、图14)⑥。

图10 山东临沂东周墓出土舞俑白描图

图11 安徽出土战国玉雕舞人白描图

图12 四川成都百花潭战国墓出土铜壶盖上的舞人白描图

图13 河南信阳出土战国楚彩绘锦瑟上的舞人白描图

图14 上海博物馆藏战国刻纹宴乐画像椭桮上的舞人白描图

从那个时期出土的大量文物中,人们可以充分感受到袖舞之美:四川成都百花潭出土的战国嵌铜壶壶颈部是一组妇女采桑图的画面(见图15):茂密的桑树林中,许多女子正在采桑。中间一人扭腰出胯,高扬双臂,卷袖飞舞,造型优美,洋溢着欢快、豪放的情绪。可见,袖舞在这一时期开始逐渐向民间普及、流行了。

图15 四川成都百花潭战国嵌铜壶

湖南长沙出土的舞蹈纹漆奁(见图16),图中一女教师手执教鞭,三舞伎左二右一站立,大袖长裙正在习舞。从服饰看,该图所反映的是楚国贵族之家训练乐舞家伎的场景,从中可以感受到当时乐舞伎人训练的严格。另外,河南信阳楚墓出土的锦瑟乐舞彩绘图残片上(见图17),一位正在呼号的巫女衣着博袖,舒展两臂似欲起舞,另一巫人张弓搭箭正欲射出,从中可以隐约窥知楚国巫舞的点滴。巫师依袖作舞(见图18),似乎又与“象人两褎(袖)舞形”有着对应关系。

图16 湖南长沙出土舞蹈纺漆奁

图17 河南信阳楚墓出土的锦瑟乐舞彩绘

图18 东周早期铜鼓上的巫师白描图

春秋战国时期盛行以编钟和建鼓为主要伴奏乐器的乐队配合舞蹈演出,即所谓“钟鼓之乐声闻于天”。曾侯乙墓出土的铸于春秋末叶的青铜编钟至今还能演奏,使今人可以聆听那来自二千四百多年前的楚国大型组合乐器在古代万里长空中的响遏行云。此外,该墓还出土了一个彩绘鸳鸯形漆木盒(见图19),鸳鸯腹部左侧两蛇共衔一横棍,上悬编钟两枚,下悬编磬两枚,一鹿形兽或神人以洒脱悠闲的舞姿正在击钟。右侧为一神兽或人双手持槌击鼓,左侧一佩剑神兽或人正随着鼓点、甩起长袖欢呼起舞。

图19 曾侯乙墓出土彩绘鸳鸯形漆木盒

春秋战国时期,南方舞蹈女伎多为细腰长裙,长袖蔚成风尚。出土于洛阳金村战国韩墓的玉雕舞女佩饰(见图20),上部用小玉管排列成T 形,下方的玉管下悬垂一对玉雕舞伎,长裙坠地,大袖内套筒袖,斜裙绕襟,两舞伎左右手举袖互接,翩翩起舞,造型对称中显示出活泼优美。这正是袖舞在战国七雄的韩国盛行的佐证。战国玉舞人佩饰的出现,不仅证明春秋战国时代已突破西周仅限于礼制佩玉的制度,而且就舞姿的新颖别致来看,这时的舞蹈已开一代新风,更具有娱乐欣赏的审美价值。

图20 洛阳金村战国韩墓出土玉雕佩饰

在北方的匈奴,内蒙古准格尔旗布尔陶亥乡西沟畔战国墓出土的匈奴石佩件(见图21),其中两舞伎头戴花冠,长袖绕身,腰间系带,两腿一前一后,前屈后跪,这是极为罕见且十分珍贵的匈奴舞姿。这一考古发现更为我们揭开了春秋战国时期南北乐舞交流的情状,袖舞已渗透到少数民族乐舞之中,并且传播深广,延续至今。如今,中国周边兄弟民族及友邦邻国中仍旧有穿长袖舞衣起舞的传统,其源头是否在此,有待日后深入探究。另有上海市博物馆馆藏的战国铜杯、河南信阳出土的战国彩绘锦瑟等器物上,都有舞女舞长袖的形象,不胜枚举。可见,袖舞至春秋战国时代已经是从南到北,从东到西,广泛普及,非常盛行了。

图21 内蒙古准格尔旗战国墓出土的匈奴石佩件

余论:秦汉之后袖舞的繁盛与演变

图22 湖北江陵凤凰山53号墓秦代长袖舞木梳

公元前221年,秦灭六国,独吞天下。依汉代学者蔡邕在《琴操》中说,秦时优倡屠门高,有感于秦王搜罗天下美女以充后宫,致使许多女子幽愁怨旷,遂作《琴引》进行讽刺。今存《琴引》诗中有“舒长袖似舞兮,乃褕袂何曼”之句,表明秦代宫中仍然流行长袖舞(见图22)。到了汉代,袖舞的样式更是层出不穷,据笔者研究多达十余种,有博袖、广袖、蝶袖、筒袖、长袖、大袖、折袖、窄袖、叠袖、小袖、套袖等等。汉朝诗人辛延年在《羽林郎》里形容“长裙连理带,广袖合欢襦。”《后汉书·马廖传》记载着一段当时长安的谚语:“城中好广袖,四方用匹帛。”这里谈到的广袖不仅应用于舞蹈,更成为当时流行的时尚服装。东汉傅毅在《舞赋》里描述到:“罗衣从风,长袖交横”;张衡的《舞赋》(残文)记录了“抗修袖以翳面兮……袖如回雪”的美态;更有《南都赋》中的“修袖缭绕而满庭”;《西都赋》里的“修袖连娟,长裾缤纷”;《东京赋》中的“奋长袖之飒俪”;《蜀都赋》里的“纡长袖而屡舞”;《七唱》中的“奋长袖以飚回”,《洛神赋》里的“翳修袖以延伫”,等等,不可尽数。至于崔骃《七依》中说“振飞胡以舞长袖”,就更清楚地描绘了身着长袖舞衣表演的基本特点。而更为难能可贵的是汉代盛行的厚葬之风,以及事死如事生的观念,为我们留下了数以万计的画像砖(石)、陶俑、肖印、漆画、帛画、壁画、彩绘……使数千年之后的今天,仍然能够看到千姿百态、栩栩如生、丰富多彩的中国古代袖舞(见图23)。

图23 汉画石像砖石中的袖舞拓片

斗转星移,时代变迁,长袖舞的流传却从未中断,似乎古往今来的帝王将相,文绅雅士、才子佳人,都多有诗、赋、词、曲对袖舞飘逸的动感,飞舞的美感不遗余力的讴歌赞颂。隋炀帝的“长袖遗巡动珠玉”;梁昭明太子的“篪声如鸟ミ,舞袖写风枝”;梁简文帝的“悬钗随舞落,飞袖拂鬟垂”;陈顾野王的“图长袖于粉壁,写纤腰于华堂”;谢偃的“纡移袂而将举,似惊鸿之欲翔”,更有今人熟知的“予我长袖,我必善舞”……不仅在两汉、魏晋、南北朝时期,长袖善舞为文人墨客所极力吹捧,延伸至隋唐时期,李白、杜甫、白居易、柳宗元、元稹等诸多著名诗人也都曾留下赞不绝口的篇章。

宋元以后,虽不见了文人的笔墨记载,但在当时的绘画中袖舞依旧清晰可见。袖舞到了后来演化为两种类型,一种是将袖加长加大,改变为长巾、长绸舞,其中以魏晋南北朝与隋唐时期开凿的石窟壁画中的形象居多(见图24)。另一种演化为“水袖”(见图25),成为后世中国古典戏曲中的经典艺术表演。明清时期,舞蹈艺术逐渐为戏曲所代替,作为极其符合中华民族审美情趣且盛行千年的袖舞,自然也被戏曲吸收,袖舞在戏曲中得到改造,也获得更多的发展,时至今日水袖技艺已经被历代戏曲艺人发展到几十种乃至上百种。

图24 隋唐石窟壁画白描图

图25 京剧中的水袖

袖舞,从远古走来,经历了原始社会的喧嚣迷狂,经历了夏商时期的“万舞翼翼”;走过了西周礼法的神圣威仪,也在东周乱世中遍步列国;它在秦汉岁月的登峰造极,以华贵雍容之姿出现于隋唐盛世,又经历了明清的涅槃再生。从商、周对袖舞的记载到春秋战国墓葬中的各类袖舞文物;从汉代画像砖石、漆画、帛画中的袖舞形象到唐代壁画、彩绘、陶俑中的舞袖身姿;从宋明画卷中的舞袖伎乐再到今世戏曲水袖中的百态千姿。袖既是服饰文化的代表,更是舞者身体的延伸和扩展。袖舞的根本追求是实现独立性舞蹈肢体语言的表现。作为人体的延伸,袖子舞动的态势增强了手臂的表述感、话语感。它通过身体的运用与意、气、力等内在因素,将内与外、动与静有机结合,如体静袖舞,体动袖闲等;同时也承载着塑造人物和表达内心诸般情感的任务,在一舞一动中将激越美、婉约美、豪放美、典雅美、粗旷美尽情挥洒,带给观众丰富的审美感受。古往今来,传承不息的袖舞,作为中华民族艺术宝库中一颗璀璨的明珠,将继续以其夺目的光辉在后世闪耀!

注释

①《世本》:“黄帝作旃冕,胡曹作冕,伯余作衣裳,于则作扉屦。”《风俗通义》:“黄帝始……垂衣裳。”《风俗通义》:“黄帝始制冠冕。”

②库尔特·萨克斯:《世界舞蹈史·序言》,郭明达译,上海:上海音乐出版社,1992年,第6页。

③《史记·五帝本纪》:“禹践天子位,尧子丹朱、舜子商均皆有疆土,以奉先祀,服其服,礼乐如之,以客见天子。”

④《乐府诗集·卷五十二·舞曲歌辞一》“周有六舞……人舞者,无所执,以手袖为威仪也。”

⑤《史记·卷一二九·货殖列传》,另见笔者于2010年4月10日发表于香港《文汇报》的论文《简述燕赵地域文化中的舞蹈》。

⑥孙景琛、吴曼英:《中国历代舞姿》,上海:上海文艺出版社,1982年,第11、12、14、18、19页。