女性主义主义视阈下的中国性文化史研究路径

2013-11-21杜芳琴

杜芳琴

一、女性主义视角的中国性文化史:性与性文化史

当今身处全球/区域/本土传播互动的涉性学术与运动,国内性学界言必谈福柯(Michel Foucault),福柯认为,性是一个“可以给历史建构冠名的名称”,杰弗里·威克斯(Jeffrey Weeks)直接指出,“性是社会和历史的建构。”该文试图把社会和历史建构的性限定于中国汉民族历史,特别是受儒学思想浸淫濡染的主流性文化进行发凡起例的探讨。全文的视角和方法带有女性主义对以往性知识和实践惯例批判的特点,希望在只有一种声音的男性主导的性文化史研究中发出异音,至于全面深入探讨中国历史中的性(Sex/Sexuality)和性文化史全豹,那就如同研究中国社会性别史一样是一项持久和艰难的探索课题。

按照当下学界(包括行动界)的解释,Sex译作汉语的“性”,即指称生理性别,是一种建立在生物学和解剖学基础上对人的自然属性的分类,如男和女等。女性主义认为,将男女两分的分类法已经有了社会文化的意义,因为它关注的是以生殖器官为中心、强调人的繁衍即再生产组织家庭进而结构社会组织的重要性。Sexual则是指“性的”、“与性有关的”意蕴。至于Sexuality,意义就更复杂了,可指称性欲望、性爱、性欢娱、性行为、亲密关系等诸多方面;既包括社会属性的性向与身份,也有欲望、观念、行为的体验和表达的多种存在方式。可见,性本身早被界定为是与文化结缘而非纯生理自然范畴了。

本文所关注的性文化史,重点是放在对性的价值界定(性用来何为)、行为方式(性如何进行交往与行为模式)和意识形态及文化意义(为什么而性)的建构与再现(如何表现性)。尽管关于性的行为和论说,似乎天然与男女两性有关,看来很容易进入性别史研究的视野,但如果缺少了女性主义视角,性文化史有可能继续成为以往性数据文献的堆积,甚至毫无批判地全面接受父权时代的性关系模式、性价值观和行为方式,这是应该引起警觉的。

二、中国性文化史研究的古今中外对接与本土化

(一)古代中国与当今关涉性的物事之命名与言说

如上所说,英文Sex,Sexual,Sexuality各有所指所司,中译Sex为生物学分类之性,Sexual为性所属,Sexuality则更复杂,涵盖文化行为的性态、性向、性欲望、性体验、性行为、性关系诸含义。中国古有性一词,但古之性非今之性。考性及与之有关的表述与物事,有身/心、性/命、情/欲、伦/育之属。下面拟将与四对概念相关的各家命名及论述胪列并简析之,作为今天研究本土性文化分析范畴、概念提炼和研究思路的起点和基础。

1.身 /心

身。儒家认为,身是性(色)存在的物质基础和实现社会伦理目标的资本。在儒家话语中,将“身体发肤,受之父母”的物质之身(肉身或血肉之躯),既视为性表达行为的物质基础,又认为是需要食色滋润才能存活的实体——人们实现人生社会伦理目标的物质资本,如行孝,既要爱惜受之父母的身体发肤不能轻易损伤,但也应必要时舍身行孝进而尽忠报国。

儒家肯定人的身体具有饮食与色性需求的本欲本能的正当性,但不能超过中和度数,如沉湎于过度的色性就沦为淫(过度)了,可能导致损身丧命的后果,必须节欲、戒色,孔子告诫血气方刚的年轻人更要“戒之在色”。现实中权贵们既不愿放弃色欲肉体之享受,又追求肉体长存,于是又发明保健长寿的性医学、长生不死的道教炼丹术甚至羽化成仙的神仙术等方计,于是将色性满足、健康长寿、不死成仙的诉求寄托于能毕三功于一事的房中术,集保健、修炼、愉悦、生育于一体的性理论和性技巧因而出现并臻于成熟。

“房中”一词,始见于《汉书·艺文志》:“房中者,情性所及,至道之际,是以圣王制外乐以禁内情,而为之节文。《传》曰:‘先王之作乐,所以节百事也。’乐而有节,则和平寿考;及迷者弗顾,以生疾而陨性命。”[1]1701房中术经过汉初盛极一时的黄老之学的性医学、道教内修的修炼术、成为集医、道、方术、儒于一体的采补健身、修炼成仙、坐胎生子以至后代权贵们纵欲行乐的色情技术。房中理论属于性哲学范畴,是关于男女阴阳动静刚柔在性关系上的论述与性实践的总结;与“房术”共同构成更接近当今的性医学与性行为概念。

心。孟子说“心之官则思”,思想与思考是支配身体行为的。既然心支配身,所以孟子提出以善养心,作为善之良知良能是先验存在于心的,人生来就有四善端——仁、义、礼、智及其心灵之源(端)——“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”[2]公孙丑上养心才能保住善端并发扬光大成为圣贤;而“养心莫大于寡欲”,寡欲能使心所存之善少流失,多欲却造成所存善心减少。[2]尽心下尽心、养善提高知性,方能知天、事天和立命。[2]尽心上这样身心就统一起来了。兼融儒学与阴阳学于一体的董仲舒进一步提出以心主宰身,就像国君主宰臣民一样,“身以心为本,国以君为主”,必须养积精气(清)主宰血气,才能“形体无所苦,然后身可得而安”。[3]40-41

2.性 /命

性。在古代是一个哲学概念,性是指人生来具有的本性。从先秦开始,诸子百家对性之善恶的论辩不绝如缕。如上所述,孟子主性善,人生来就具备四善端。《礼记·中庸》说“天命之为性”,是指或由有意志之天赋予、或先天所具备的人性。[4]中庸孟子认为,人的差别就在于是否能尽心养善,能养善心就保持了善性;善性放佚则需要礼来调节。[2]尽心告子则认为,人“生之为性”,人性不分善与不善;他强调“食色,性也”的欲望满足的正当性,人对欲望的控制是靠内仁、外义调节,而非孟子所说的人“天生(命)的性善”。[2]告子上荀子更进一步论断“人之性恶,其善者伪也”;人生而具有好利、避恶的本性,在于人“生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉”。既然趋利避害、耳目之欲、声色之好是天生的,必须靠后天的学习修养来节制恶的天性,这就回答了人性本恶,善是后天人为的结果[5]性恶,以驳孟轲的性善论。《礼记·礼运》直接点明“饮食男女,人之大欲存焉”,承认男女之事是与吃饭喝水一样重要的本性,是人生最重要的欲望满足与快感所在。西汉董仲舒把“阴阳”概念引入儒家人性观,把人性两分为阳善、阴恶,善是效法遵天而生,不善是违背天道的产物。[3]60-61东汉的许慎也认为,“性,人之阳气,性之善者也。”[6]217

命。在儒家的话语系统中,一是指“天命之为性”的命运、先赋条件或机遇,如贫贱寿夭与人之秉性等;二是指性之变,保存天地阴阳之善就是天性,而“分于道谓之命”,与“形于一谓之性”相对举。[7]250-251换句话说,天地阴阳之道在人身上发生变化结出之果,具有共性部分就是性,不同情境造就的具体人的禀受和机缘就是命,也就是差异性;还有一层意思,从主体对外界的反应来看命的不同,有的人能知命而控制声、色、臭、味、安逸等欲望,有人却从欲而不知命,违背人伦礼教私奔乱伦;命还有高远莫测的不可抗拒的冥冥中的宰制力量,即天命的意义。

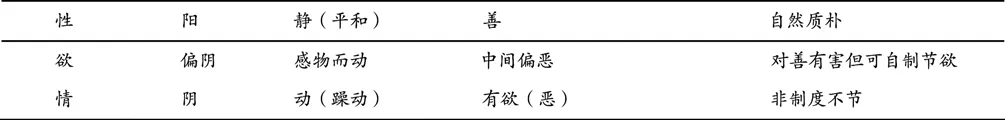

3.欲 /情

欲。先秦两汉儒家对性、情、欲论述连篇累牍,就发生学而言,儒家易说将阴阳动静交感作为性与欲之由来。《礼记·乐记》谓:“人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也。”[4]乐记说的是人的本性喜静,静态的性是善的,无欲无念的;性感于物而产生欲,欲望过盛又不能节制,就会泛滥戕害人之善性。像饮食男女、人之大欲的本欲本能,就是通过眼耳口鼻舌身接受外界刺激引发了情欲。对过剩的欲望是需要节制的,孟子倡寡欲,荀子靠节欲,董仲舒认为,只靠自省的克己和后天的教育还不够,必须“谨于正名”、实行王教,尽心“制度节制”才能奏效。[3]60-62

情。儒家认为情由性生:静态的性感于物产生欲,欲产生情。“何为人情?喜怒哀惧爱恶欲。”人的情六欲中之大欲就是饮食男女。[4]礼运董仲舒具体论证情由欲生的逻辑:他把人性称为质,“性者,生之质也,质朴之为性”;然后又把质分为阴、阳、善、恶——性属阳,情属阴;性形之于外就是仁善当属阳,情形之于外就是贪恶当为阴。[3]60-61对于贪恶之情,不仅要求个人克制,更需要制度节制。他在天人三策中从性、命、欲、情论证情在其中的位置和制约策略:

天令之谓命,命非圣人不行;质朴之谓性,性非教化不成;人欲之为情,情非制度不节。是故王者上谨于承天意,以顺命也;下务明教化民,以成性也;正法度之宜,别上下之序,以防欲也。[1]2515-2516

从董仲舒开始汉代儒学与阴阳学派融合解释性命情欲已成大势所趋,将性定义为阳、善、质朴、静(平和),而情则归入阴、有欲(恶)、躁动、需节制的,欲似乎处于性与情的中间状态和中介作用,然更多具有偏于情的流动性与不确定性,因而对欲和情更注重节制(见表1)。

4.伦 /育

伦。就是人际关系与伦理规范准则。孟子谓“男女居室,人之大伦也”[2]万章上,由男女成婚同居一室成为夫妇的性/性别伦理,是人伦关系上最重要的,因为由夫妇生儿育女,然后才派生出父子、君臣、昆弟、朋友等诸种伦理关系;没有夫妇关系就没有父子、君臣等一系列的人伦序列。董仲舒把人伦也纳入阴阳大系统中,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道”,“王道之三纲,可求于天。”[3]73-74

育。就是生育,是通过男女居室——父母之命、媒妁之言的男婚女嫁合法程序,达成合两姓之好,以完成上以祭祖先、下以传后世的父子相传世系交接的家族传承使命。[4]婚义

总之,四对名义,各有所赋,又有关联,且或直接、或间接与今天所说的性(Sex/Sexuality)联系起来了。作为形而下的身,是人的心、性、情、欲、行的物理基础;支配身的心,乃是形下与形上结合的心理和思想的动力之窗,善心未泯营养质朴阳属纯善的性是人所共有的;然而命使人分道扬镳而品性际遇不同;纯善的性因感于物动而生成阴气所染的七情六欲,情比欲更具有恶的成分,只有通过人的内节和外制才能除恶浊之情欲以保身明伦;人伦之大,发端于夫妇居室、夫妻交接,生儿育女,这才是传宗接代、修齐治平的家国之本。这就是我们谈论本土华夏族性文化史最重要的语境、话语的根基和现实性实践的源头。无论研究过程中核心概念和基本分析范畴的确定,还是研究路径的考虑,都至关重要。

(二)阴阳:作为中国性文化研究的核心概念及中外对接

1.阴阳之性的衍变及其在中国性文化史研究中的位置

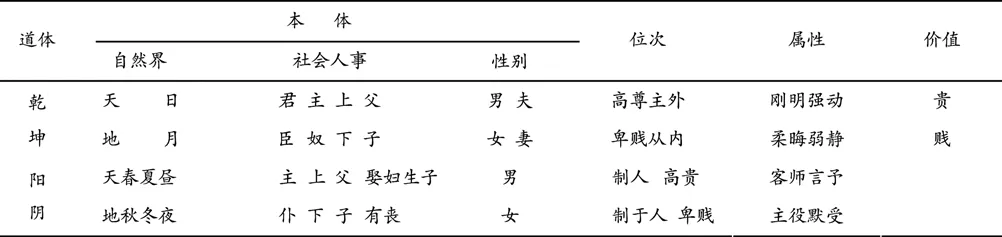

阴阳这一对范畴是“阴阳乾坤说”的简化或曰合流的结果,是中国两性文化的基因,不仅是性关系更是伦理纲常的基础。这里简单讨论其合流过程与等级架构的完成。

表1 汉代儒学与阴阳学解释性欲情合流趋势

(1)儒家之易学与阴阳学的合流:汉儒董仲舒“存阴”而舍乾坤

《周易》以乾坤取代商易坤乾之序并赋予父权时代之性别意义为基础,逐渐整合进先秦和汉初的阴阳学说、黄老之学和道家学派思想,到西汉中期,阴阳(五行)说与易学的乾坤说逐渐混同为一,以致阴阳逐渐取代了乾坤。汉武帝独尊儒术,正是阴阳说被主流意识形态接纳并夸大为普遍适用的二元宇宙观(世界生成论)和认识论(天人、阴阳等序列的二元结构),阴阳说的三要素(阴、阳、合)和三原则,即“别阴阳之体”(本体论,认为“阴阳”二体有刚柔、优劣、尊卑、贵贱的差异)、“重阴阳之化”(方法论,在阴阳交感化中强调阴为阳用)、“主阴阳之合”(目的论,达到阳主阴从的和谐秩序)至此基本完备。[8]151-162需要指出阴阳和乾坤位序的不一致,商周更迭之际,《周易》将商易《归藏》亦名《坤乾》的位序颠倒为乾坤,这与父权制在周代确立日常实用哲学一致,而以自然现象观察发端的阴阳序列仍保持不变并延续至今。

(2)阴阳说何以先阴后阳

至于阴阳的顺序没有改变还有一个原因,与汉初延续下来的黄老之学盛行有关——阴的价值得到格外重视甚至超过了阳。《黄帝四经·称》说:“阳法天,天贵正,过正曰诡,(缺四字)祭乃反。诸阴者法地,地[之]德安徐正静,柔节先定,善予不争。此地之度而雌之节也。”[9]394意思是说,尽管法天的阳代表正的价值,但阳的不稳定过正就滑入邪僻,越度就走向反面;而阴效法地,地德具有安徐正静的柔节,重给予而不争,具有法度而坚守雌节。在老子思想脉络中,阴柔是作为正面肯定的道与德看待的,而《黄帝四经》之《十大经·雌雄节》文中,将阴柔的雌节所具备的和顺廉恭与阳刚的雄节所具备的炫耀傲慢作鲜明对照,后者显然被赋予更多的负面意义。

(3)汉初道家与儒家在阴阳等级与价值架构之异同

黄老之学认为,阴阳是统领天地人事的总纲,对阴阳大义的系统表述集中在《称》经一文,这里将《称》之阴阳观与《周易》易传之阴阳乾坤说如表2所列。

表2 黄老之学阴阳观与易学阴阳乾坤观比较

显然,黄老之学阴阳架构模式比易学的阴阳乾坤模式给我们在性关系模式上会有更多的启发。

可见,在中国思想文化中,阴阳是贯通天道、治国之道、人道,同样也涵盖了性/性别关系之道的哲学观与方法论。研究性文化史,不能不把阴阳作为核心概念。

2.性文化史研究概念的中外接轨与改造:在移花接木中开拓中国性文化新路

借用福柯的“肉体生命”、“人种生命”和“享用之性”观察思考中国性经验史发生的场所、内容、方式与功用,并扬弃福柯权力的虚张声势而忽视性压迫现实,具体沿三条路径考察:

(1)肉体生命中的阴阳之性:受福柯的快感与享用之性的启发,从“阴阳交感”之“普世大乐”到“采阴补阳”的男性性别自利,这是一个从个体性事情欲关系与性行为方式视角进行考察的角度。[10]129-150

(2)人种生命中的阴阳之性:受福柯“生命历史”和“生命政治”的启发,回到中国语境,看到从“阴阳化生”到“阳施阴育”的“精种霸权”的家庭内的生命繁衍控制的历史过程中的性关系和运作,这是从生育史考察性关系的视角。

(3)打破空间的阴阳之性:打破空间是指越出纯个人之间(以愉悦快感、保健修炼为中心)和家庭范围(以生育和世系传承为目的)的性行为、关系和价值模式,回到特定的以声色才艺身体进行管理控制和金钱权力交换的诸方式,包括宫廷、官方、民间的阳享阴献的官私娼妓制度文化及妓业体制中实践着的男享女献(身、色、才、艺、情)的性政治经济情欲关系。这是从社会的性政治经济文化交叉考察的视角。

三、实证:进入性实践层面

(一)操作策略

对中国性文化的实证考察从上述三个层面着手,分别包括了如下内容:

1.论述。包括不同时期不同学派思想者对性的经典论述、国家权力层面和知识人士论说中怎么看待性。按照琼·斯科特(Joan W.Scott)的说法,话语需要投入实践运作,其实话语的制作流传本身也是一种实践方式。[11]376-377我们认为,在性领域,话语要比投入实践有更多的挖掘潜力,中国古代更是如此。

2.运作。即微观的从当事人在不同情境下的性欲念、行为、技术、态度、感受、互动的观察,结合较中观的制度管理如规范、法律、褒奖、惩罚、教诫等的考察,二者都有非常广阔的天地空间。

3.效果。上述二者在时间维度(连续性)和空间维度(阶层和地域,特别注意下层和边陲)的影响,从再现的文本和风俗实物遗存可见延续今天的效果,这与第一部分的缘起相呼应。

(二)三个层面

1.肉体生命:聚焦在个体性事情欲

以梳理话语为主,同时要对话语的制造者及话语本身进行特定语境下的性别、阶级(层)等交叉因素的分析;内容应该包括有关管(治)理的、科学的和知识的、宗教信仰、方法技术等的论述。

在个体性实践层面,还需分辨健康长寿成仙和愉悦纵欲房中两种性实践的区别,并在当事者双方(也包括色情业嫖/妓)的享献互动中,深挖并处理性别权力和利益关系、主体感受与角色认同的差异。

还应该注意到,在论说与实践的两个层面,将禁/纵(欲)、采(阴)/补(阳)、损(女)/益(男)的情景过程进行阶级、性别和个体心性的历史叙述与分析。

2.人种生命:聚焦于生育繁衍与性

重点围绕对家庭(族)至为重要的人种延续的分析,揭示人种延续何以聚焦在男性精种的重要性上并为此将生育控制的重点转移到对女性身体和性的规训控制上?还需要探究从何时、基于什么考虑控制女性的贞操?谁在操控生育中的性?不同时期用何种手段操控?如父权制初建周贵族用“血缘禁忌”纠“同姓相婚,其生不蕃”之弊始创一夫一妻多妾制、外婚制以保障精种纯正,家胤永续;进一步推行以礼入法的性隔离制度——昭隔内外的礼防、男女有别的规训、倡贞惩淫的律法。需要指出的是,理想化的管理和规训未必就是真实存在,还需揭示可能的真相和全貌,探索论述与实践在何种情况下的一致与背离,包括日常生活中制度性的父权制和性主体的阴阳两方如何控制、抵抗、顺从、适应和磋商;时间维度上的连续与断裂,空间维度的地域与阶层异同——这是宏观与中观的研究。在微观层面,也是最真切的个人生命史的不同阶段在人种生命繁衍中有哪些变化,生命繁衍与性观念行为如何生产与运作等更多的层面,都需要给予揭示。

3.妓业中的色性才艺享献

这里不用青楼、娼妓之类的名称,而用妓业,是想抛弃单一关注从业一方而忽视该行业是多种力量互动参与的历史过程,从妓业变迁中揭示国家操控管理性制度、建构性等级和影响性再现的中国特色的性文化是一个新的考察论述的途径。

(1)从命名变化与建制构设的考察来看妓业中“献”“享”之间性别及多种关系的变迁。

在多视角看妓业于繁多的娼妓史的著作重在制度沿革的梳理中,一旦加上性别、阶级、民族、政治、经济多视角叙述与分析维度及突出享献主体互动关系中,就会发现商周宫廷娱悦神/人的男女伎乐并用;汉魏六朝官妓(宫、营妓)、家妓渐以女性为主;唐宋宫廷、京城与地方官妓、营妓机制化公开向士人官员开放,个体享献双方互动建构了娱悦中的才情文化至宋代已到极致,并在官妓中增添了商业经营的库、酒妓;而至元明则发生巨变:一是切断官员与妓的嫖宿关系,直指“入院宿娼”为犯法,二是将异族、政敌贬为贱民,女子世代为娼,为私妓繁盛奠定基础;清代更彻底废宫廷女乐,解放贱民,刺激私妓增长,光绪宪政废除官办妓业,设巡警抽收妓捐以官管,形成合法官妓和不合法私妓类别,一直延续到新中国成立的封闭妓院与当前的扫黄打非。

(2)揭示妓业变迁下的一系列矛盾与关系也可频出新意。如官办(管)与贱业(出身来源,从业性质,偏离性规范……),危险与愉悦(溺妓,纵欲,才艺,情感……),还有更多重的妓业运行关系均需通过个案研究,剖析“温柔乡”中的性别阶层的复杂的性关系,特别是色艺才情德性等诸关系。但这部分操作难点在于女性的声音绝少,除了诗词外更多是男性的欲望、想象与行为的再现。

(三)整合三个层面并建立其内在联系

将肉体生命、人种生命和色性业这三个层面的性论说、实践、效果作统合分析,这既是对研究者的一个挑战,也是一次研究性文化史的创新契机。笔者初步设定:个体生命的性关系中,阳性一方在性欲满足与节制、享用房中采补和权力支配中占有绝对主动优势地位,因而在建构和强化阳性的男性气质与优越感的过程中得到进一步巩固;而阴性“她者”的被动、卑微和屈从的现实位置和女性气质也在性实践过程中同样得到强化;因此,所有关于愉悦、健康、尊严、权力的分布或曰分配在性域中是阴阳失衡的,这种失衡是建立在阴阳刚柔尊卑主从内外等多种等级关系上的。

这种不均衡除了代际经验的传递外,还借用文字、图像的符号,人际交往的传播,流布广泛且源远流长。个人的经验、公众的传播,自然也影响到家庭领域中人种生命的性,这一影响集中表现在:为了家族人种传承的精种纯正,一方面在对个体生命性行为的放达行乐警戒的同时,另一方面尽力对家族男女的规范训诫进一步强化,不过女性在其中受到的限制压迫要甚于男性。

国家对性的管理和利用采用的是另一套性制度,其原则是在保证父系家庭的人种生命纯正和社会道德风化的前提下,实行“良贱隔离”的做法,良家妇女严守贞操以专事生育,让一些低等级男女专务出卖色艺身体(后来更多为女性),服务于宫廷、军士、官府、士子、商贾,直至所有购买性的人。

这样,在性文化史研究中,个体、家庭和国家三个层面的性图景可联结成交叉错落而重叠参差的画卷,文化、政治及经济史交融的性史也有望在未来的研究中得以展现。