我国女子高校发展现状、问题及对策

2013-11-21郭冬生

郭冬生

女子高校是以“女子”命名并以女生为全部或主要教育对象的各类高等教育机构的总称。我国女子高校虽然数量不多,规模不大,但是,它们已经成为传播先进性别文化、推动妇女发展的一支重要力量。实践证明,妇女运动促进了我国女子高校的发展,同时,女子高校也对我国妇女运动起到了巨大的推动作用。贯彻国家教育规划纲要和妇女发展纲要,推进女子高等教育改革,加强女子高校特色建设,需要加强女子高校教育研究。故本文拟对当前我国女子高校发展现状和问题进行分析,并试图提出对策建议。

一、我国女子高校发展的基本现状

我国女子高校已有一百多年的历史,其发展大致经历了四个阶段:从清朝末年到“五四”运动的兴起阶段(1905—1919年);从“五四”运动爆发到新中国成立的曲折发展阶段(1919—1949年);从新中国成立到改革开放初期的合并停滞阶段(1949—1984年);从改革开放初期至今的创新发展阶段(1984年至今)。新中国成立后,特别是改革开放以来,党和政府重视妇女教育,推进了女子院校的发展,形成了由独立设置的女子本科学院、女子高等职业学院和大学内设女子学院组成的分支体系。作为高等教育多样化发展的一种模式,我国女子高校在探索女子高等教育规律、培养具有性别平等意识的高素质女性人才方面,发挥着独特、不可替代的作用,为推动我国妇女事业和高等教育的发展作出了积极而重要的贡献。[1]28

(一)独立设置的女子高校

独立设置的女子高校既区别于占主流的男女生混合普通高校,也有别于那些依托普通高校设置的(二级)女子学院,它们从事着与女性人才培养、科学研究、社会服务、文化传承相关的实践活动,从整体上看是一种特殊的高等教育环境或称文化环境。

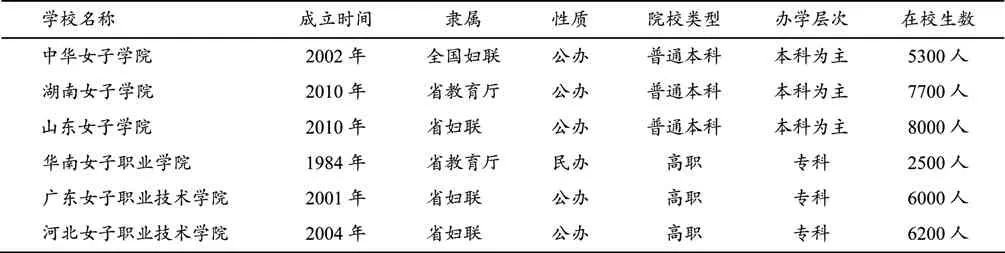

截至2012年,全国有独立设置的女子普通本科学院3所(中华女子学院、湖南女子学院、山东女子学院),女子高等职业学院3所(广东女子职业技术学院、河北女子职业技术学院、福建华南女子职业学院)。[2]4这些学校的办学条件得到了明显改善,办学特色初步显现,社会声誉正在不断提高,在全国高等教育和妇联组织系统中发挥着难以替代的作用。其基本信息见表1。

表1 六所独立设置的女子高校基本信息

1.专业设置注重应用

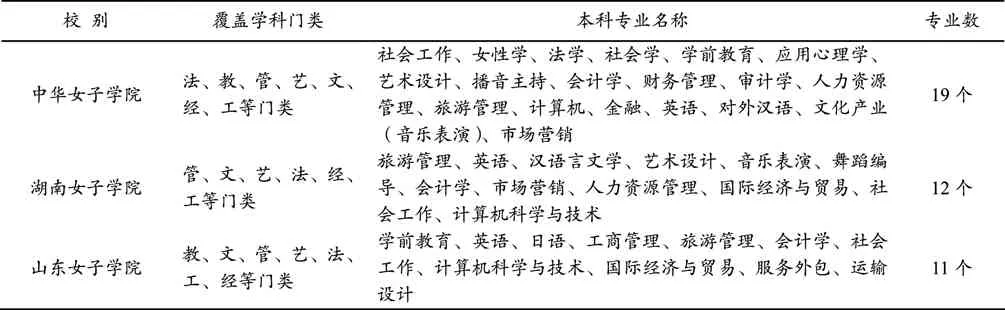

在学科和专业建设上,女子高校主动适应经济社会发展需求,充分考虑女生特点和办学条件,不追求“大”和“全”的学科专业架构,而是本着“人无我有、人有我优、人优我特”原则,开设有利于女生就业和成才的专业以及其他高校没有的专业,同时积极引导女生学习传统上以男性为主导的专业,形成了有一定特色的学科专业体系,建成了一批国家级、省部级的品牌专业或特色专业,详见表2。

表2 三所女子本科院校2011年本科专业设置情况

例如,中华女子学院的社会工作、学前教育、女性学专业已经成为国家级特色专业建设点,湖南女子学院的服装设计、旅游管理、社会工作专业,山东女子学院的学前教育、社会工作、旅游管理、计算机应用等专业,均已建成省级品牌和特色专业。

2.人才培养初具特色

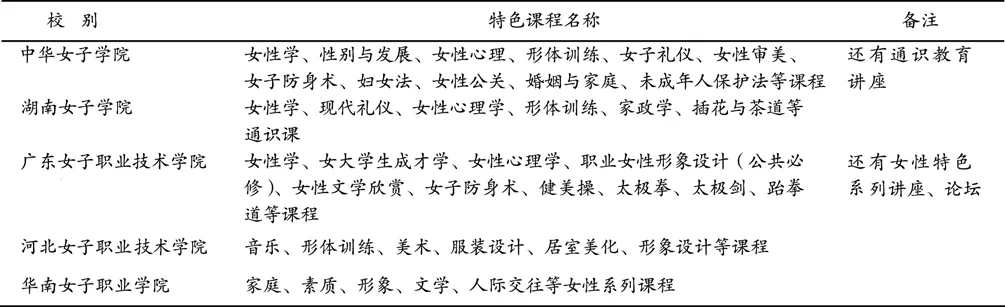

女子高校重视性别差异,注重“四自”精神和性别平等意识培养,建立了无性别偏见、有利于女生自由全面发展的教育环境,形成了比较鲜明的培养特色。在课程和教学上,女子高校坚持因性别施教,加强女性素质教育,面向全体学生开设了女性学、女性心理学、女性礼仪、形体训练、形象设计等一系列女性教育特色课程,见表3所示。

在这些学校,课堂教学注意运用性别分析方法,培养学生的性别平等意识和独立人格。把“大学文化”和“女性文化”有机融合起来,通过蕴含女校精神的校园文化活动,进一步弘扬“四自”精神,强化学生的主体意识和性别平等意识,提升学生的综合素质和能力。

3.科研服务呈现活力

女子高校坚持“科研强校”战略,坚持以科研促进教学,整合校内外研究力量,在男女平等和妇女儿童发展等领域开展多学科和跨学科研究,传播先进性别文化,取得了一批对妇女发展有重要影响的研究成果。中华女子学院等三所女子本科院校都是全国妇联妇女研究/培训基地,在妇女/性别研究、女性教育研究等领域形成了一定的特色和优势,处于国内先进水平。例如,中华女子学院牵头完成的《中国妇女教育发展报告》(妇女教育蓝皮书)已成为国内女性教育研究的品牌,《中华女子学院学报》在妇女/性别研究领域具有领先水平;湖南女子学院出版了《女子高校发展战略研究》《女性文学与文化研究丛书》等有影响的学术著作;山东女子学院成立了山东省妇女研究所,《山东女子学院学报》也在同行中具有较大的影响力。

表3 五所独立设置的女子高校女性教育特色课程一览表

4.办学条件得到改善

近几年来,独立设置的女子高校利用“改制”、评估等契机,加大投入和建设力度,建起了较为先进的计算机网络和电子阅览系统,教学、实验和实训条件显著改善。如,中华女子学院自1995年迁址、扩建以后,校园规划建设成效显著,花园式校园现已基本成型,并建起了现代化的图书馆和较完善的计算机网络系统,拥有全国最全的女性/性别研究信息资源(中国女性图书馆)。湖南女子学院自2003年启动“升本”工程以来,学校占地面积增至500多亩,校园环境优美,绿树成荫,被评为“长沙市花园式单位”,其体育馆设施先进,曾被用作第五届全国城市运动会的比赛场地。山东女子学院拥有长清、市中两个校区,占地1000多亩,建立了先进的计算机网络服务体系,图书馆藏文献资源不断丰富,拥有较为先进的教学实验及实训基地。

5.社会声誉不断提升

近几年来,随着办学条件的改善、师资队伍结构的优化、学科专业建设的加强、教学质量和科研服务水平的提升,独立设置的女子高校日益得到社会的认可,毕业生普遍得到用人单位的好评,对考生和家长的吸引力越来越强。中华女子学院在妇女教育研究、妇女/性别理论研究、妇女干部培训、妇女教育国际交流等方面发挥着龙头带动作用。湖南女子学院在2006年人才培养工作水平评估中获“优秀”佳绩,并已成为“湖南省湖湘女性文化研究基地”和“湖南省高等教育(女性教育)学科研究基地”。山东女子学院已成为山东省妇女人才培养、妇女理论研究和宣传马克思主义妇女观的重要基地。

(二)大学内设女子学院

1987年南京师范大学金陵女子学院恢复建校。1993年天津师范大学国际女子学院成立。1995年第四次世界妇女大会召开前后,大学内设女子学院得到了较快发展,大连大学女子学院、上海师范大学女子文化学院、同济大学女子学院相继诞生。据不完全统计,全国现有大学内设女子学院(二级学院)10余所,其中绝大多数是公办院校。

从办学模式来看,大学内设女子学院分为实体型和虚体型两种模式。实体型女子学院是指依托大学开设若干专业并独立招收学生的女子学院,如南京师范大学金陵女子学院、上海师范大学女子文化学院;虚体型女子学院是指不独立对外招生而以大学现有本科生或研究生为教育对象的女子学院,如同济大学女子学院、大连大学女子学院。

从教育功能来看,大学内设女子学院既有学历教育,也有非学历教育;既有普通高等教育,也有成人高等教育。有的以普通本科学历教育为主,如上海师范大学女子文化学院、南京师范大学金陵女子学院;有的以职后妇女培训为主,如杭州女子学院、温州大学女子学院。

从教育对象来看,绝大多数大学内设女子学院只面向女生或者只招收女生,也有少数大学内设女子学院男女生兼收。例如,南京师范大学金陵女子学院的研究生和成人继续教育招收男生,大连大学女子学院的女性/性别课程也向男生开放。

大学内设女子学院高举“特色”旗帜,在培养目标、课程建设、校园文化、科学研究、社会服务等方面形成了自己的特色。主要表现在:

1.立足培养高层高雅女性人才

在培养目标上,大学内设女子学院基本上定位在培养高素质高层次女性专门人才上,普遍重视女生综合素质教育,强调“四自”精神、实践和创新能力的培养。如,南京师范大学金陵女子学院以培养人格独立、品德高尚、气质优雅、富有科学精神和生活情趣的现代知识女性为目标;上海师范大学女子文化学院以培养德、智、体、美全面发展的,具有较高的综合文化素养和多种技能,具有现代意识及亲和力的复合型女性人才为目标;同济大学女子学院以培养具有坚实的专业基础和自主自立、积极向上的生活目标,具有领导能力和创新才能的高层次女性专业人才为目标。

2.注重开发女性特色课程

大学内设女子学院开出了若干满足女生特殊需求、挖掘女性发展潜能、体现先进性别意识的女性特色课程或素质教育课程。同济大学女子学院的“女性特色班”实行专业学习和女性特色课程的双轨制培养模式,通过开设女性特色课程及开展各种形式的女性综合素质提升项目,充分挖掘女大学生自身的发展潜力,培养“工程基础、科学精神、人文修养、国际视野”的综合特质,使学生具备成为高层次女性科技领军人才的潜质。[3]

3.整合各类教育资源

大学内设女子学院利用母体学校的学科、课程、师资、设备设施、图书资料、校园文化等资源环境优势,依托妇联的组织优势和社会实践平台,搭建女子高等教育平台,不断推进女性/性别学科建设。在人才培养目标设计、培养方案制定和女性教育实践过程中,大学内设女子学院注重整合大学内部和外部资源,注意发挥高校的学科平台优势和妇联的政治动员优势,在培养具有专业知识、“四自”精神和高雅气质的现代女性人才方面,迈出了可喜的步伐。

4.服务先进性别文化建设

大学内设女子学院以先进性别和教育理念为指导,积极开展女性/性别理论研究,传播先进性别文化,努力推动性别公正、公平的实践。如,沈阳师范大学、大连大学、西安培华学院等高校的女子学院,已经成为本省市妇女/性别理论研究的基地。大学内设女子学院既以本学院的学生为直接教育对象,又面向全校学生开放女性特色教育课程,并努力为社会各界女性提供专题培训和讲座,在女性理论研究、性别平等意识传播等方面发挥了积极作用,成为传播和推进先进性别文化的一支重要力量。

二、我国女子高校存在的问题及其成因

在看到我国女子院校取得成就的同时,必须看到其面临的困难和问题。

1.办学定位有待进一步明确

当前多数女子高校的办学定位是清晰合理的,但是,由于对自身的历史与现状、优势与劣势等缺乏系统分析,对社会需求、同行状况等缺乏深入了解,对高等教育规律、国家政策等缺乏整体把握,有的学校也存在办学定位不够清晰准确,目标不具体、缺少前瞻性等问题。还有的学校的办学指导思想有生搬硬套的迹象,并未体现出其女子高校应有的大学特色。

2.办学特色有待进一步培育

认真分析不难发现,当前女子高校真正被社会广泛认同的“优良”、“独特”、“持久”特征不多。一些学校所谓的“特色”是建构性的理念状态,不是发展中的实然状态。由于对分性别教育及学校情况缺乏深入系统的研究,女子院校粘贴和复制传统大学的特征明显,在体现规律、承继传统的同时,“量身定做”的特点不充分。例如,如何克服理工科弱势状况,为女生进入高科技领域创造较好的学习条件,始终是一个悬而未决的课题。

3.师资水平有待进一步提升

女子院校普遍存在教师进修机会少、知识储备不适应教学改革需要的问题。在有的女子高校,教师程度不同地存在教育理论掌握不够、科研教学能力不足、职业岗位经验缺乏等问题,特别是近几年新进教师多的女子院校,出现了教师学历结构优化、职称和年龄结构恶化的现象。此外,有的教师身兼多职,无暇顾及本职工作;有的学校骨干教师队伍不稳定,难以留住有真才实学的高层次人才。

4.学科专业建设有待进一步加强

由于“转制”或升格的时间不长,在学科和科研等方面的积累不够,独立设置的女子高校学科建设水平不高,发展后劲不足,缺乏核心竞争力。同时,有的女子高校还存在不重视学科建设规划、学科方向不明确、学科力量不集中、学科特色不突出、学科建设机制不完善等问题。

5.经费投入有待进一步落实

办学经费不足或不稳定制约了女子院校的健康、持续发展。当前,绝大多数女子院校是依托妇联或与妇联合作创办起来的,各级妇联对女子院校的发展是很重视的,但是,由于妇联自身财力有限,在经费投入上力不从心,这在一定程度上制约了女子高校的发展。

6.发展环境有待进一步改善

由于生源的性别单一,女子院校在招生上通常要比传统院校承受更大的压力。同时,社会对分性别教育的认识存在偏差或者误解,对独立女子院校存在的价值与合理性仍然存有疑虑。[4]相对美国等西方发达国家乃至印度这样的发展中大国,我国当前女子院校的数量及其社会地位,与建设教育强国的目标不尽相称。

三、对我国女子高校改革和发展的若干建议

女子高校要认真学习贯彻党的十八大精神,深入落实国家教育规划纲要和妇女发展纲要,推进教学改革,坚持内涵发展,注重提高质量,努力为建设高等教育强国、实现“中国梦”作出应有的贡献。为此,特提出如下几条建议:

1.加强战略规划

女子高校及其主管部门要重视女子高校发展研究,重视战略规划的制定和实施。制定学校战略规划,最重要的是找准办学特色和定位。女子高校是充分开发女生潜质的教育形式,也是一个国家或地区文明进步的标志。因此,女子高校在战略上必须打好“特色牌”,并使之在办学指导思想、学科专业设置、教学体系、学校管理等多个方面得到体现。比如,在培养目标定位上,女子高校要为女生提供比传统高校更优越的成才环境,成为女性人才成长的“摇篮”和传播先进性别文化的“火炬手”。

2.加强内涵建设

女子高校内涵建设有多重含义,它要落实在理念、教学、管理、服务、基本建设等多个侧面。其中,最核心的是建设有质量保障的女性教育特色。这种特色应该体现在:有一套独特的课程体系,有一套独特的教学模式,有一套独特的管理方法,有一个独特的学习环境。[5]简言之,女子高校特色的本质是建设一个优于男女混合高校、能让女生在这里得到更自由和全面发展的教育(或文化)环境。

3.提高教师队伍素质

女子高校要加大人才队伍建设投入,以学科建设为动力,以学科带头人和团队建设为重点,调整和优化教师队伍结构,完善人才选拔、引进、培养机制,汇集一批高水平的专家和学者,形成合理的学科梯队,快速提升学校学术竞争力。要建立教师外语培训的长效机制,拓展教师的国际视野,大幅提高有国外(海外)留学一年以上经历的教师比例。女子职业院校要完善教师定期实践制度,提高持有“两证”(专业技术资格证、职业资格证)教师的比例。

4.提高科研水平

女子院校要探索产、学、研相结合的有效机制,打造女子高校的科研特色和学术品牌,为国家、地方经济和社会发展服务。要发挥女性教育示范中心和妇女/性别研究的主阵地作用,围绕女性发展、性别平等等重大理论和实践问题,开展多学科、跨学科研究,努力成为各级政府和妇女组织的智囊团、思想库,妇女/性别研究的前沿阵地,妇女相互学习交流的基础平台,以及推动中外妇女对话交流、增进共识的桥梁。

5.改善办学条件

办学经费短缺是当前我国女子高校普遍存在的难题,解决这个难题必须多措并举。一方面,各级政府和主管部门要巩固对女子高校的各种优惠政策,加大政策扶持或经费投入的力度,为女子高校发展创造更好的条件和环境。另一方面,女子院校自身也要强化以服务求支持、以贡献求发展的观念,克服“等、靠、要”思想,在争取政府和主管部门大力支持的同时,积极寻找市场和社会资源。例如,主动为政府、地方、社区和用人单位服务,争取承接更多的科研课题和服务项目,从而为学校争得更多的科研项目经费等。

6.改善发展环境

女子高校必须加大宣传和推销的力度,形成正确的舆论导向,争取公众的广泛理解和支持。要让全社会增进对女子高校价值的认同,至少需要达成两点共识:女子院校是一种特殊的文化环境——这里比男女混合高校更能唤醒女性的自觉,张扬女性的个性;女子高校是探索女性成长成才规律的实验田——这里按照女性身心发展规律实施针对性教育,更能造就职业与人生均衡发展的现代女性。我们相信,通过政府、妇联、社会公众、新闻媒体和女子院校的共同努力,女子高校的发展环境将得到更为有效的改善。