仪式隐喻、社会拟剧与家庭出柜

2013-11-20王晴锋

王 晴 锋

(中央民族大学 世界民族学人类学研究中心,北京 100081)

对同性恋者而言,出柜——尤其是家庭出柜——对其生命历程具有重要的转折意义。它表明自我最终坦然面对他人,在他人面前不避讳自己新的身份与角色。这不仅是同性恋者作为边缘群体、甚至是结构性忽视群体自我赋权的重要标志,而且也是一种类似于宗教仪式的精神事件。从精神性的角度而言,出柜具有神圣性。它带有一定程度的禁忌特征,不是随时可以进入和退出的世俗状态。它又是一个逐渐展演的过程,具有特定的拟剧特征。同时,出柜又具有治疗效果,它与仪式行为一样是对过渡的、模糊的、冲突的或者不可控制的因素威胁到现存的关系结构时的应激性反应,它可以作为体现社会控制的机制,是控制对立情境的一种手段。身份的转变、神圣与世俗的分离、过程性与结构性、治疗性等——正是基于这些原因,本文将家庭出柜视为一种世俗仪式(Secular Ritual)加以考察。同性恋者家庭出柜的表现形态与“通过仪式”(Rites of Passage)与“社会拟剧”(Social Drama)有诸多相通之处。出柜是同性恋身份认同政治及其社会运动的重要议题,同时也是作为同性恋社群一员最重要的“通过仪式”。可以说,它是同性恋身份运动的起点。本文试图通过借助仪式结构/过程和社会拟剧等相应概念与理论工具来分析同性恋者家庭出柜的内部结构及其动态演变过程。

通过仪式主要由杰内普(Van Gennep 1908)[1]提出、特纳(1969)[2]进一步阐发(特纳后期的研究试图将阈限的概念与社会拟剧、进而与社会表演联系起来)从而在学术界产生广泛影响。西方一些学者也曾将同性恋者出柜视为一种“通过仪式”,如Gary McDonald(1982)[3]、Gilbert Herdt(1984)[4]等,尤其是后者对美拉尼西亚社会的研究中提出“仪式化同性恋”这一术语。除了仪式隐喻之外,出柜(尤其是家庭出柜)还可以用社会拟剧理论来阐释它的演变过程及其效果。在某种意义上,出柜既是一种个人表演,也是一种社会表演形式。在互动性的表演过程中,表演者要有明确的观众意识,行为的“发出—接受—反馈”是极其动态和微妙的过程,尽管表演者与观众之间的融合(fusion)不一定总是成功的。[5]家庭出柜仪式将同性恋子女自我暴露性身份这样的家庭事件融合在整个社会文化背景下。从这个意义上而言,它既是私人事件,也是涉及文化规范、政治符号的公共事件。本文主要通过仪式情境、仪式过程及其反结构性三方面并结合社会拟剧理论来论述家庭出柜。

一、出柜的仪式情境:神圣与世俗

仪式的发生是在一个充满各种禁忌的神圣领域,因此,神圣与世俗之间的分离是仪式情境的首要条件。阈限(limen)是一个起始点(threshold),但是在某些成人仪式或重大的季节性节日中,它会是一个很长的起始点,几乎可以说是“走廊”或“通道”。它可以成为朝圣之路,或者从动态转向静态而成为一个过渡期,或者成为一种生活方式、一种状态。[6]仪式中的阈限期具有“补偿性的边缘性”特征。[7]5它是结构间的间隙、缺口,处于无结构或弱结构状态。而仪式固有的目的是为了巩固和强化原有的社会关系、社会结构与社会秩序。阈限或过渡阶段颠倒了世俗的社会组织或现世时空的特性。杰内普将阈限阶段的这种颠倒的属性归纳为“神圣的旋转”(pivoting of the sacred)。[1]因此,经历通过仪式的人会与其他的(世俗的)社会分开,视后者是“神圣的”,是禁忌的或者会对他们产生危险。在未开化或半开化的民族中,通过性的活动主要是各种仪式。因为对原始居民的心智而言,没有一种行为可以完全脱离于神圣而存在。例如部落中男性的生命由一系列连续的、并且结局与开始都相类似的阶段构成:出生、社会青春期(区别于生理性的青春期)、结婚、成为父亲、晋升到更高的阶层、职业专业化和死亡。这些事件都有各自的仪式,其主要目的是使个体从一个明确定义的位置过渡到另一个同样明确定义的位置。[1]3在这样的社会中,个人生活的任何变化都牵涉到神圣与世俗之间的作用与反作用——这些作用与反作用必须受到管控与捍卫,这样作为整体的社会才不致于受到侵扰与伤害。

同时,仪式不仅需要边界,它也产生边界,并由此产生成员资格的问题。比如,在家庭或任何一种形式的共同体中,都可能部分地或极端地排斥那些位置模糊的或其身份、信仰与某个既定的仪式或共同体的意义结构格格不入的成员。[8]在仪式情境中,“神圣—世俗”二分法是理解个体或群体参与仪式中的过渡/转型阶段的核心要素。在家庭出柜的仪式化行为中,家庭这个相对封闭的空间是仪式发生的主要场所,向父母出柜时,前期的铺垫工作、现场气氛的营造都需要一种肃然性。如果家庭出柜发生在一个喧闹嘈杂、双方都没有充分准备与预期的情况下——也即世俗的环境下——对仪式过程与仪式效果都起到破坏作用,甚至无法进入仪式本身。比如一位男同性恋者选择在一家麦当劳餐厅向母亲出柜,他母亲听了之后置若罔闻,以为对方是开玩笑,“出柜”对双方日常生活的互动行为与态度以及他的身份/角色都没有产生任何实质性的改变。因为在这种散发性的场合干扰因素太多,又给对方留下很多可以回避的空间。对方沉浸在自己明确定义的异性恋社会角色中,很难打破僵化的身份边界。而一个相对封闭的神圣化空间则为出柜仪式提供了必要条件。如本文研究的“同性恋亲友会”[注]2008年6月28日,吴幼坚与阿强(被称为“坚强组合”)发起成立了草根组织“同志亲友会”,旨在为青年同性恋者与父母之间的沟通搭建一个平台。的召开地点是在北京某酒店的一间会议室内,它是半开放性质的,处于一个商业化的公共空间包围之下。同时,作为一个实体空间形式的会议室,它又是相对封闭的、神圣的。亲友会的参会者均需提前报名,而会议信息的获取渠道是通过有限的邮件组形式,会议地点直到临近开会日才发布,以邮件的形式逐一告知参会者会议地点。这个仪式空间与周围浓厚的商业氛围及不断前进的生活节奏形成了鲜明对比。这个空间是中性的,甚至是凝滞的。社会生活的世俗化与神圣化在这个空间里几乎同时反方向交互进行着。

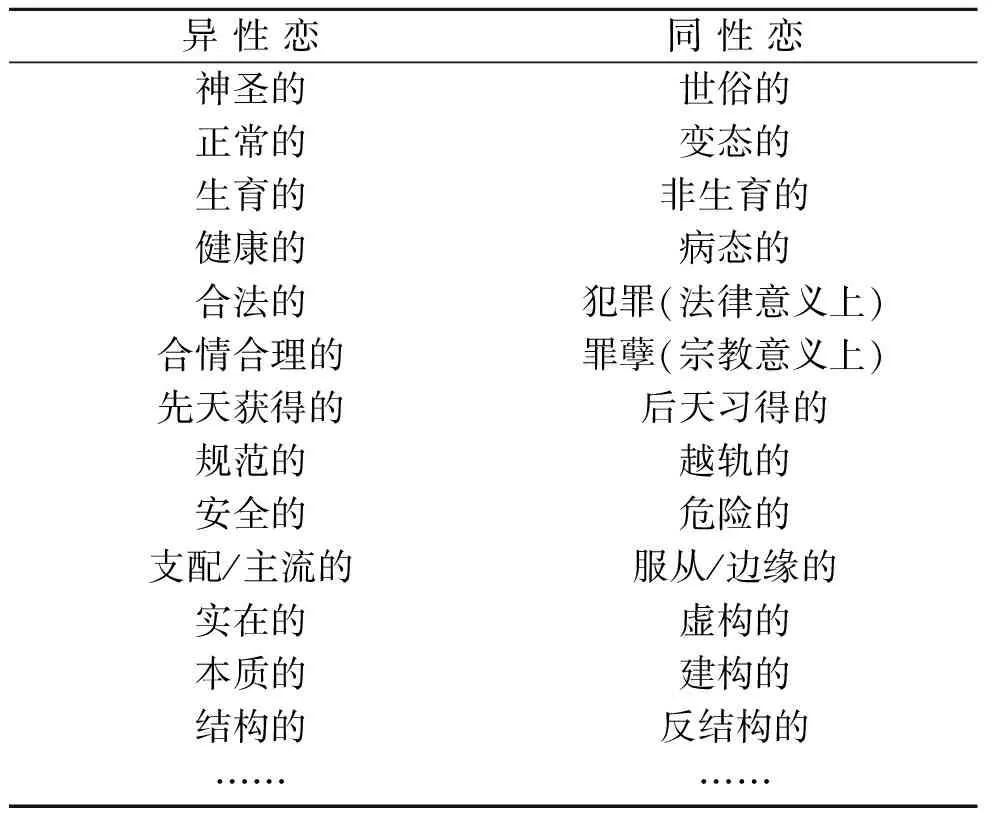

神圣与世俗之间的二元对立不仅表现在家庭出柜的仪式空间中,也表现在“异性恋/同性恋”这一行为/身份类别的二元属性中。在我国当前的同性恋话语中,这种二元对立可以体现在包括医学、法律、道德、政治等多个维度,如表1所示。这张表中的内容还可以无限列举下去。

除了同性恋社群自身与少数学者外,异性恋社会对同性恋现象的认知相对滞后,仍处于反同性恋的结构话语之中——如果把这称之为世俗领域,那么家庭出柜仪式发生时的空间处于一个神圣领域。神圣领域具有排他性、不可侵犯性,神圣与世俗之间的分离是仪式进行的必要条件。在这个过渡性的、神圣的(杰内普和特纳称之为“阈限”)领域,原有的身份边界被打破,社会角色变得模糊。在这种情境下,任何事情都可能发生。这为打破家庭出柜双方的身份/角色与对立观念提供了前提条件。

表1 “同性恋—异性恋”二元对立的话语结构

作为一种社会表演形式的仪式也是群体成员进行协商的场所。在同性恋亲友会这样的集体性家庭出柜仪式中,表演者、观众以及主持人都进行着仪式表演。例如,在同性恋亲友会上,召集人吴幼坚先介绍了亲友会当前的工作情况,以亲身经历讲述同性恋者当下的真实遭遇以及“同妻”[注]即“同性恋者的妻子”,我国当前很多男同性恋者进入与异性恋女性的婚姻从而导致“同妻”现象。等问题,说到动情处,声泪俱下,这对塑造与感染在场者的情绪起到积极作用。在她发言完毕之后的分享环节,现场的家长(尤其是妈妈们)很多都愿意站出来,敞开心扉倾诉对自己的同性恋子女的感受。在诸如同性恋亲友会之类的场合,家长与同性恋子女集体呈现在一个共同的场域里,它是集体性的,又是一次性的,这也是仪式的重要特征。这种集体性的神圣情境具有强烈的渲染效果。

二、出柜的仪式过程:“分离—过渡—重融”

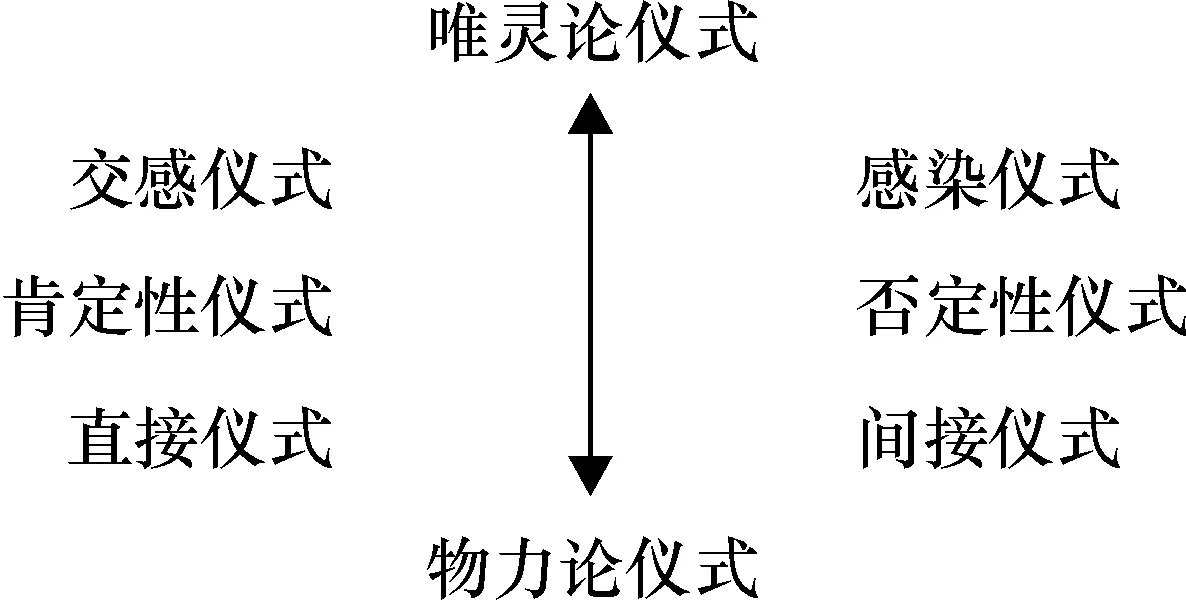

法国人类学家阿诺德·范·杰内普(Arnold van Gennep)在《通过仪式》(Les Rites de Passage)[注]S. Kimball在《通过仪式》的英译本导言中指出,“passage”一词译成“过渡、转变”(transition)更为合适(参见文献[10]),但是考虑到杰内普本人以及“通过仪式”(Rites of Passage)的普遍用法,遂在英译本中沿袭了这一表述。一书中提出了他的仪式分类图式[1]9(见图1)。

图1 杰内普的仪式类型

在杰内普看来,任何一种单一的仪式都可以同时分成四种类型。通常情况下,一种仪式可以不同的方式进行阐释,或者一种单一的阐释可能符合多种形式大相径庭的仪式。杰内普以孕妇为例说明仪式的交互分类,如孕妇避免吃桑葚,担心她的孩子会变得畸形。这可以被视为在进行一种仪式,它同时是物力论的、感染性的、直接的和否定性的。随后,杰内普探讨了仪式过程,提出了著名的通过仪式三阶段论,即“分离仪式”、“过渡仪式”和“重融仪式”。杰内普所探讨的通过仪式对个人和社会而言之所以重要,是因为生活危机事件通过它们对社会地位变化的影响使仪式化成为必要。这种变化包括出生、青春期、婚嫁或死亡等,也就是“通过现象”,或者称为“过渡/转型现象”。每一种过渡/转型利用仪式过程调整人们的行为以适应与他人的社会关系,因为过渡阶段之后形成了新的、特定的权利与职责、知识和身份。这种转型也改变了个体的内在状态与外部环境,从而使他们的心理状态、文化知识与他们新的道德与社会政治责任相联系。由于过渡现象在仪式中的重要性,杰内普专门称之为“通过仪式”加以细究。分离/阈限/重融——这三种次类别/过程对不同的人或特定的仪式类别而言其发展程度不尽相同。分离仪式尤为凸显在各种葬礼中;重融仪式则在婚礼中表现显著;过渡仪式在怀孕、订婚、洗礼中扮演重要角色,而在收养、分娩二胎、再婚中其影响降到最低点。因此,尽管一个完整的通过仪式的图式在理论上包括“前阈限仪式”(分离仪式)、“阈限仪式”(过渡仪式)和“后阈限仪式”(重融仪式),但在具体情境中这三种类型并不总是同等重要或同样复杂。在某些仪式中,过渡时期足以成为一个独立的状态。[1]杰内普认为,个体在过渡时期伊始他/她是所属共同体的成员,具有明确的身份。仪式开始之后,个体进入到一个阈限阶段,在该阶段个体经历神圣性。仪式结束时,由于他/她在仪式过程中获得了知识(gnosis)而具有新的身份,因此个体需要再次整合到共同体中。特纳在两方面进一步细化了杰内普的理论图式,即提出仪式参与者在阈限过程中会经历“交融”(communitas)[注]维克多·特纳所说的Communitas是相对于“共同体、社区”(Community)而言的,类似于一种“精神共同体”。“交融”的译法并未能完全表达特纳的原意。以及对阈限内的神圣性与社会结构的世俗性之认同。[9]265

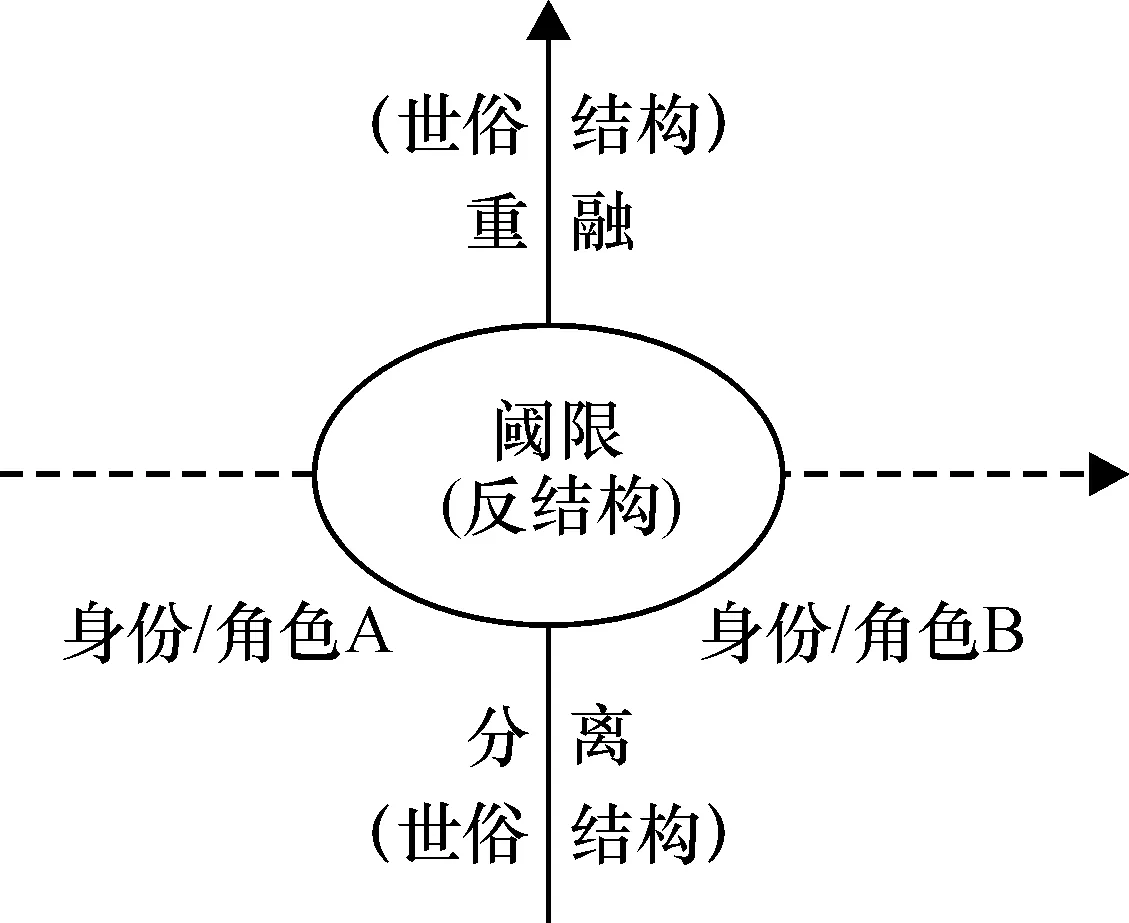

根据范·杰内普、维克多·特纳等人对通过仪式与阈限的论述,可以用下面的理论图示(图2)来表明阈限(交融)在通过仪式中的位置、仪式主体(同性恋者)在通过仪式中的地位转变以及结构与反结构、神圣与世俗情境在仪式期间的转换。

图2 家庭出柜仪式的结构及其过程

在图2中,虚线的横轴表示仪式主体(同性恋者)在通过仪式过程中经历阈限阶段后发生的身份/角色转变,但是每一次家庭出柜仪式发生时这种身份/角色转变并不一定都能顺利完成。仪式过程中身份/角色的转变既是对同性恋子女本人而言,也是对父母而言。作为同性恋父母,子女出柜赋予其身份与角色以新的社会意义,而真实性身份暴露后的同性恋者在获得新的身份之后,也需要及时调整与父母的互动策略。实线的纵轴表示通过仪式过程,即分离—阈限—重融,这也是世俗领域—神圣领域—世俗领域的发展过程。横纵轴的交界处是阈限,是仪式过程之突生性发展与身份/角色转变的关键点,它是一个多重的临界点。值得注意的是,特纳并没有特别强调阈限的神圣性,他关注的是其反结构性。

简而言之,仪式过程是一个双重过程:即从世俗环境中分离的仪式,向神圣环境融合的仪式,一个过渡/转型的阶段(阈限),从地方的神圣环境中分离的仪式,重新融入到世俗环境中的仪式。在某种意义上,所有的生命都是一种过渡与转型,包含周期性的平静与高度活跃的交替期。[10]从图2中也可以清楚地看到,分离—阈限之间的阶段是从世俗领域进入神圣领域的过程,而阈限—重融阶段是从神圣领域进入到世俗领域的过程。通过仪式中神圣与世俗之间的分离与融合也是讨论日常生活的神圣化与世俗化的很好实例。神圣并不是一种绝对的价值,它是相对于情境而言的。一个人脱离原先的身份而进入某种地位状态,他对其他仍处于世俗地位的人而言可以变得“神圣的”。正是这种新的状态需要仪式才能将个体最终重新融入到群体或使其回归到日常生活中。通过仪式中的这种特定过渡/转型阶段有助于对社会与个体的紊乱与失调起到缓冲与调节作用,这也正是通过仪式的社会功能。

在同性恋亲友会的集体性家庭出柜仪式中,会议主持人起到仪式主持者的作用,推动着出柜仪式过程的发展。他在话语引导、调和现场的同性恋子女与家长之间的矛盾关系、缓解现场气氛并保持会场的严肃性等方面起到重要作用。遵循着上述杰内普对通过仪式的分析,相应地,家庭出柜仪式也可以分为三个阶段。

第一阶段:与日常生活世界(家庭/工作场所)的分离。同性恋亲友会的参会者要求是同性恋者及其家长,这一要求将同性恋者与其他异性恋群体分离开来。无论是单一的家庭出柜还是亲友会现场的集体家庭出柜,发生的场域都是与外界相对隔离的空间,使得出柜时的情境与外面的世俗世界相分离。空间的分割确保了出柜仪式的神圣性,这是出柜得以顺利进行的外部条件。在这种空间里,人们的关系变得陌生化,即使是父母与子女之间也存在身份的蜕化现象,此时的父母—子女关系不再是血亲关系、不再是私密的情感联系;作为父母而言,这种关系被客观化为“作为父母的我们”与“作为同性恋者子女的他们”之间的一般化联系。这种身份与亲子关系的陌生化、平等化效果是在仪式现场产生的。与此相应的一个事实是,同性恋亲友会的参与者大多数都来自异地,北京本地的参与者反而相对较少。通常的解释是他们害怕遭遇熟人,因为亲友会所处的毕竟是半开放、半封闭式的空间,无法保证会议的完全私密性质,更何况现场还有几位当地的记者和防艾官员。这种行为与心理逻辑其实是对仪式被侵扰与破坏的隐忧,熟人所带来的无意后果正是对陌生化情境的破坏,使得仪式又逆向朝着世俗化的方向进行,导致无法实现出柜情境中神圣与世俗之间的分离,从而出柜也无法达到预期的效果。

第二阶段:叙述、话语争辩与身份争夺,这是家庭出柜仪式中的阈限阶段,也是作为通过仪式的家庭出柜之核心阶段。由于神圣空间里身份的模糊性和临界性,同性恋子女与家长之间的激烈冲突主要发生在这一时期,诸如哭诉、父母与子女之间在其他场合(也即世俗空间)无法轻易表现出来的坦诚与勇敢、同性恋子女对父母的批判,甚至已婚同性恋者的自我辩护等。在获得阈限的过程中,“经历分享”具有十分重要的作用。颠覆性的行为与话语正是松动原本僵化、顽固不化的文化定见之基础。正是在这个冲突性的交融过程中,分享、改变与新的接纳才得以可能。作为外来者或模棱两可的身份地位得到重构,或者被解除成员资格,或者被重新接纳、进入家庭。在这种“集体性的仪式化象征实践”[11]10中,充满了颠覆、解构与逆反性,这也就是特纳所谓的“结构与反结构”特征。

第三阶段:回到家庭中,也即通过仪式中的重融阶段。在这个阶段,同性恋者做回自我,不再需要带着面具在父母面前表演。父母也重新接纳了同性恋子女的身份,并重新赋予新的认知与期待。此时的仪式主体——无论是个人还是群体——重新获得相对稳定的状态。在同性恋亲友会展现的集体出柜仪式中,两天的会议临近结束时通过现场的同性恋者与母亲们集体唱歌、合影、向母亲献鲜花(一位蒙古族青年还向妈妈们献上哈达和美酒)等方式庆祝同性恋子女与父母/家庭的重新融合,现场也回归到日常的世俗生活中。通过这种方式,个体得以维持稳定的人格结构,而社会重新获得稳定的解构状态。

家庭出柜仪式是在整个异性恋共同体受到身份/价值观念冲突的威胁时作出的应激性反应,它具有治疗性与补偿性,它可以吸收“外来的”“边缘的人”,使之获得群体成员身份。家庭出柜仪式提供了面对面地倾诉痛苦与创伤的机会,因此起着一种关系与结构的修复功能。另一方面,仪式又可能产生危险、惧怕、伤痛与禁忌。处于出柜阈限中的人们并非模式化、类型化的常规性家庭成员之间的互动。这种情境类似于加芬克尔的破坏性试验,突如其来的变化导致观念冲突、惊愕、困惑、震怒等情绪,处于阈限中的人以这种不规则、不相容性改变“结构中永久性的类别”之间的自然平衡。[2]179通过仪式试图以有意识的反结构状态来巩固和强化社会结构与社会关系——即结构状态,但是仪式并不一定都能理想地达成其目的。仪式结果有可能失败,也可能是调和达成的暂时平息状态,家庭出柜仪式中更多的是出现后者这种结果。例如,一些同性恋者与父母之间的关系类似于一种停战协议而不是完全接受他的新的同性恋身份。它无法消解原有的角色与规范冲突,甚至可能僵化、结构化这种冲突与困境。

三、“家庭出柜”的反结构性

在特纳看来,一切仪式化行动中至少有一个时刻,那些依文化剧本行事的要素会从规范性的要求中解放出来,它们在连续性的法律、政治体系中处于非此非彼的模糊、临界的状态。[12]前言在这个有序世界的间隔中几乎任何事情都可能发生。阈限是结构的空隙、模糊之处,是尚未建构或制度化的地方,行为主体的互动双方都充满了感情,体现出彼此关系中的“超结构”或“元结构”的特征。阈限状态是没有身份的状态,处于“结构性不可见”的状态。[13]37同时它又结合了私人的与公开的、个体行动与社会结构之间的关系。维克多·特纳的一个重要贡献是强调阈限阶段的相对非结构化、未定义的、潜在的(而非完成的或已实现)的特性。特纳的阈限仪式模型所隐含的主要思想是社会行动者多形态的潜质为规范性的、世俗的社会结构中身份地位与角色的转变与复合提供了基础,它牵涉到不同秩序中的权力、个人特质以及关系类型。通过仪式的阈限阶段和社会关系之间所应对的等级关系的存在以及这种关系的转型特性和在其社会设置内所体现的管控功能,强烈表明它的“控制论”模式的潜在结构。[6]在特纳关于恩丹布人的研究中发现,社会冲突与仪式之间有着紧密的联系。每个人的生命经历中都包含着对结构和交融——即状态和转换的交替性体验——“状况和地位的历史性转换的阈限所具有的‘软弱性’和‘被动性’,与某些个人、群体、社会类别和经济制度在‘结构性’或共时性上的低下位置之间,有着相互一致的关系”[2]100。这就是特纳所谓的“结构性局外人状态”(structural outsiderhood)的结构性劣势。阈限时期原有的社会关系与社会结构不复存在。在特纳看来,借助于通过仪式,结构中的位置关系与处在这些位置上的人之间的关系会被重组,而且这种重组常常很彻底。特纳在关于地位提升与逆转仪式的研究中,除了他具体分析的一些非洲部落之外,还包括各种黑社会团体与宗教团体,另外佛陀、甘地、耶稣,甚至列夫·托尔斯泰等都是先从社会金字塔的顶端下落到社会结构的底端,从而获得弱者的仪式性、符号性的力量。他将阈限状态概括为“强者的阈限即软弱,弱者的阈限即刚强”。特纳的理论雄心是寻求理解超越特殊文化形式的人类社会的本质性特征,并试图在仪式与表演之间进行沟通。

出柜仪式中,角色类型、角色关系会发生转换,这种关系的转换微妙而复杂。特伦斯·特纳(Terence Turner)认为,任何一个行动者的总体关系都由三个基本组成部分构成:根据彼此间关系而定义的关系性分类母体;通过转换运作(transformationaloperations),社会产生对母体的不同状态的要求;各种转换运作的社会性规定的结合类型得到质疑。[6]56-57转换运作比更为简单的分类运作(如二元对立)更有力量,它们构成了角色关系母体的结构。因为它们能够连接成对的或者一系列相互矛盾的母体状态,将由关系母体的个人状态在结构的低水平层次构成的相互排斥的各种关系与类别(或者简单地说,任何关系类型都被视为一种固定的、静态的结构)转变成非排斥性的类别,使它们得以共存或在同一关系场域中可以彼此穿越。只有通过这种意义上的转换运作或者通过上升到更高的结构层次,才有可能重新将原先被归类为对立类别之一方的行动者或实体进行再次归类。这种转变类型的协调性设置形成了诸如与通过仪式相关的社会转型的结构过程。家庭出柜仪式中主体关系的转变是在阈限中实现的。在这个反结构性的空间中,原有社会结构中的角色、关系、身份暂时消失,同性恋/异性恋的二元对立类别被解构,认知模式中的分类图式逐渐消解,取而代之的是“转换模式”。这里,同性恋子女与父母之间的关系不再被放到家长制下,也不是医生与病人、法官与罪犯之间的关系,这个场合提供了两代人之间进行沟通、理解的机会。经过阈限状态之后,使处于临界点的、混合状态的仪式主体重新回归正常化、规范化。

家庭出柜仪式的反结构性表现在以下几个方面。第一,与日常生活的世俗领域的分离,这种形式性的空间隔离进而影响到仪式参与者(同性恋子女与其父母)的认知态度与精神状态,使其身份、角色脱离原有的结构与规范的约制。第二,临时性。同性恋亲友会组织的集体出柜空间是暂时构成的,它本身不会持续存在。因此,它具有一次性的社会与个体互动所具有的一般性特征。第三,强制性异性恋统制的弱化。同性恋子女与父母都在一定程度上内化了异性恋规范,尤其是那些内化了恐同症的同性恋者。在家庭出柜仪式中,这种规范得到弱化,同性恋者得以发出自己的声音。第四,身份/角色的消融。双方不再具有地位高下之别,不再以儒家伦理的关系来看待彼此的社会位置,而是独立存在的个体。因此,同性恋者对父母的批判变得可能。

由于现有的法律、道德规范难以容纳同性恋身份,因此同性恋者在家庭或亲属群体中的独特结构位置导致整合社会关系和社会地位的尴尬,性身份的暴露使他们成为熟悉的陌生人,在整个社会结构与亲属关系体系中显得格格不入。通常情况下,子女在以关系为主要取向的家庭与亲属结构中占据某一特定的位置,家庭结构与亲属关系对其资格成员的潜在、默认假设是异性恋者。不仅在家庭中如此,整个社会都是异性恋统制的社会。同性恋者无法履行血脉继承的家族义务,破灭了家族对子女婚姻与生育的期盼。“同性恋”这一外来的陌生身份使同性恋子女在结构中所处的位置变得模糊不清,甚至岌岌可危。当前的家庭结构中没有同性恋的位置,法律上也是如此。争论、焦虑的对象不仅是针对个体而言,而且包括针对个体所扮演的社会角色。这种结构性冲突的一个解决方案便是竭力“治愈”、“矫正”子女的同性性取向,使之回归到原有的社会结构体系中。在一个无视同性恋存在的社会中,同性恋者处于已建构的社会秩序之外,社会否定、抵制甚至扼杀任何“异质的”、“非我族类”的事物便不足为奇了。

家庭出柜仪式场域中会出现融合和排斥过程,在此过程中重新确定群体成员资格,这可以被称为同性恋者与社会规范进行协商的一种方式。个体可以选择拒斥或进入为他们设置的通过仪式。在某种程度上,同性恋者意识到选择这种通过仪式会涉及他们的自我属性。他们所经历的过渡时期主要包括上面已经讨论的“发现与思索”、“阈限”、“仪式投入”、“重新面对自我”、“仪式脱离”等,但是在这个过程中并没有清晰的线性阶段模型在运作。通常,人们会或多或少地完成这个仪式,除非他们拒斥或感觉与情境缺乏亲和力。[14]另一方面,家庭出柜仪式的阈限阶段所具有的反结构性特性并不会完全脱离结构而存在,结构在阈限过程中只是暂时不可见,对异性恋统制的消解是以其存在为前提的,在仪式结束后又要回到原来的社会结构中。正如特纳所说的:“那些与生理学相关联的强大动力和强烈情感在意识过程中剔除了其反社会的性质,而被附植于规范的社会秩序。”[2]52

四、出柜仪式的拟剧分析

仪式是一种新身份生成的表演,通过仪式与社会拟剧之间有着某种相似性。特纳认为,社会拟剧以在某些公共领域打破规范、违反道德、法律、习俗或礼仪规则作为开始,这种对规则的违反通过民众公然地违背或蓄意不履行一些重要的互动规则而彰显出来,公然蔑视这种规范成为表达异见的外显标志。[12]社会拟剧会暴露、威胁社会契约和一个社会中稳定的集体身份。如果发生这种情况,社会拟剧有可能转变成集体性的文化创伤。在社会拟剧的动态演变过程中,维克多·特纳和瓦格纳-帕斯费思(Wagner-Pacifici)所谓的社会中的“根基范式”将会暴露出来,并成为公共讨论和反思的对象。根基范式是那些被视为理所当然的意义框架,它指导着日常的社会行动并协助行动者理解自身与他们所处的世界。同时,历史记忆为社会拟剧中的行动者理解他们的行动提供了认知框架。

通过仪式中的阈限阶段搁置了社会结构与社会关系要素,使之成为一个规范的真空状态;而社会拟剧也以打破既有的重要社会规范为前提。两者都突出社会对冲突与失范状态的反应,体现了社会的自我净化、修复与还原功能。可以说,通过仪式是一种社会拟剧形式,社会拟剧就是一种世俗仪式。类似于通过仪式,社会拟剧的形式可以发生在从国家到家庭的所有层次的社会组织。社会拟剧是失调的或反和谐的社会过程,通常在冲突性的情景中出现,即平静的、受规范管理的社会生活被打破的情况下。特纳将社会拟剧分成四个阶段。[12]38-41相应地,同性恋者的家庭出柜也经历了这样不同的阶段。

第一阶段:规范打破。同一个社会关系系统内的个体或群体之间常规性的、受规范调控的社会关系被打破,它可以发生在某个村落、酋邦、办公室、工厂、政党或监护室、教堂、大学院系或任何其他社会互动性质的、持久性的系统、设置或领域。这样一种规范的打破被公众视为公然或故意不遵从某些调节社会交往的重要规范。在社会拟剧中,重大的违犯行为或许由某个个体行为所致,但其行为总是(或相信自己)为了其他群体——无论行动者本身是否意识到这一点。行动者视自己为代理行动人。

第二阶段:危机阶段。伴随着调节社会关系的规范被打破,随之而来的是危机阶段。在该阶段期间,除非这种违反行为能在社会互动的有限范围内迅速得到封锁和解决,否则规则打破效应会不断扩大和延伸,直到它与更广泛的冲突性或敌对性的社会关系中的主导性分歧同步扩展。

第三阶段:补救行动。为了限制危机进一步扩散,一些调适性的和挽救性的机制——无论是正式的还是非正式的、制度化的还是临时的——通过受扰乱社会系统的代表性成员而迅速展开行动。这些机制的类型与复杂性因规范破坏的严重程度及其公认的社会重要性、危机的社会范围、规范破坏所发生的社会群体之属性及其与更广泛的或外部的社会关系系统相比的自主性程度等因素有关。补救行动通常涉及仪式化行为,无论它是司法的、宗教的还是军事的。

第四也是最后一个阶段:是受侵扰社会群体的“重融”,或者是社会认可无法弥补的分裂并使之合法化。类似于通过仪式,社会拟剧也暂时悬置了日常社会生活中的角色扮演,它们中断了社会进程并迫使一个群体重新考虑或认可与其价值相关的行为。也就是说,拟剧催生和包含着反思性进程,并产生了反思性得以找到其合法性地位的文化框架。社会拟剧体现了表演者(performer)与受众(audience)之间的整合问题(包括身份整合)。

对表演的社会学阐释而言,任何一种社会表演都包含了一些特定的要素。[5]

第一,行动者(Actor)。它可以是个体、群体、组织,也可以是任何层次非正式的、非结构化的流动以及阶级、性别与民族冲突。行动者也可以是承载群体(carrier group),它具有以下作用:(1)动用历史情境的特殊性、各种象征性资源以及制度性结构提供的限制与机会。(2)建构文化分类,从而产生新的叙述、讲述新的故事,这是一个象征性的过程,充满权宜、竞争性的解释,有时高度两极化。(3)通过成功的意义塑造说服受众,它类似于斯梅尔塞(Smelser)所说的“价值累加”的过程。在出柜仪式中,这个承载群体便是同性恋者。言说者(speaker)在亚历山大关于文化创伤与集体认同的研究中具有重要地位。最近几年,许多同性恋活动家逐渐浮出水面,他们有资源、权威、阐释力,成为同性恋社群的代言人。行动者通过叙述、符码来建构集体身份以及与这种身份有关的经历与遭遇的共同困境。

第二,集体表征(Collective representations)。任何一种言说行为都是基于特定背景结构,集体表征为每一种言说行为界定符号指涉。对大多数人类历史而言,尽管这些背景表征高度组织化,但并没有被记录下来。当这些表征第一次成为书写的对象时,它成为社会表演的重要分水岭,因为它使隐藏的背景表征与剧本之间的区别得以明确。与行动关联的子符号构成了言说的即时背景。它类似于情境,包括言说发生的历史、文化与制度性环境。舞台设置能为主角提供或剥夺必要的象征性武器。同性恋的文化历史与生态现状是出柜拟剧的集体表征形式。

第三,符号生产的手段(Means of symbolic production)。为了与这些重要的表征进行沟通,表演者需要真实的、对他们自身而言具有意义的物质材料;行动者投射话语信息也需要舞台,这些都成为必要的符号生产工具。在出柜拟剧中,特定的出柜空间以及任何可以用来辅助出柜的物质材料、人物、故事等都可以被视为符号生产的手段。在出柜仪式中,同性恋者调用他们的各种资源和策略重构父母对同性恋的传统观念、态度与想象。

第四,演出(mis-en-scene)。字面意思即“付诸行动”,指行动者在时空中的各种安排与作为,包括声音的腔调、视线的方向、身体的姿态以及聚光灯的方向与强度。出柜拟剧中同性恋者的表演能力甚至能决定戏剧的成败;表演效果不仅取决于临场的发挥,如话语的得体、表达的清晰等,同时表演前的各种准备铺垫与时机的选择也很重要。

第五,社会权力(Social Power)。社会表演的这一维度(它通常是不可见的)在促使表演是否成功的诸要素中举足轻重。它可以被定义为各种资源、能力和等级次序,但它的狭义也可以指在政治与经济权力之外展现表演的诠释学解释的权力。家庭出柜时,作为同性恋子女的表演者在与作为父母的受众进行沟通时话语权的掌握、自己经济实力的强弱、伴侣间感情的稳定、自我认知的成熟、备选方案的执行等因素都是同性恋者可以动用的权力形式。

第六,受众(Audience)。所有以上的要素只有当它们促使或阻碍的意义被成功地投射到受众身上时才有意义。受众被放在不同于行动者的位置上,它们可以是同质的,也可以是分化的。在家庭出柜中受众为同性恋子女的父母。

上述的每一种要素都可以在独自的表演结构中得到检验,这对类型化的社会拟剧具有重要意义。表演者更愿意在陌生人面前表演,这与前面论述的仪式的陌生化效果遥相呼应;表演是否成功取决于行动者与受众之间的联接状态。社会拟剧要达到真实的效果则需要一定的表演技能。在结构单一的原初社会中,表演者容易被受众接受。社会越大、越分化、越复杂,表演也就越面临挑战。因为现代社会中表演的各要素之间逐渐断裂而必须加以整合。亚历山大认为,当剧本出现时,社会拟剧的背景结构会转变成客体化的文本,因此文本本身需要持续不断地修改和重构。在这种情况下,表演的真实性才经得起仔细检验。出柜拟剧的效果因人而异,有时会出现仪式断裂或仪式失败的结果。例如,同性恋亲友会现场曾一度发生仪式断裂,其中的一个因素在于,不少同性恋者子女与家长并非一一对应的关系。也就是说,子女与家长可能是独自前来的。在这种情境下,出现同性恋者对作为家长的尖锐批判。在仪式过程中,双方相互的坦诚相见具有净化结构的功能,它需要移情式理解;同时,社会拟剧中的剧本也显示出其重要性。例如,一位同性恋者在最终向父母出柜之前列了一张单子,上面罗列了不同时段向周围不同的人出柜的顺序以及针对不同态度的应对策略。出柜对象的顺序由疏远到亲近,当亲戚与兄妹都接受自己的性取向时,才在他们的配合下向父母出柜。

从个体的痛苦上升到集体的苦难——即“集体创伤”——是一项文化的进程,它需要语言、仪式、游行、拟剧等诸多叙述故事的方式。个人的苦难并不必然成为集体的表征。亚历山大的文化创伤理论认为,创伤的集体建构过程独立于个体经历;在这个过程中,文化行动者居于核心地位,集体性的创伤拟剧是被展演的而非简单地被描述。这与他所一贯倡导的文化自主性的观念相吻合。通过各种社会表演形式,如艺术、文学、影视等,同性恋者作为文化行动者能创造并维持这种创伤叙述。同性恋者是一个心理集体受创的群体,通过各种形式的叙述、表演逐渐建构成亚历山大所说的“文化创伤”。这种集体创伤通过个人、家庭、媒体、国家对同性恋身体的社会建构,从而产生心理认同与符号扩大,也即“仪式化集体创伤”,否则同性恋者的创伤只能内在于个体的精神创伤或停留在家庭冲突的范围内,无法具有更宽广的集体性与普遍性。

五、总结与思考

与人类学通常对仪式的“神圣—世俗化”阐释不同,本文对同性恋出柜的考察采用了一个相反的视角,即“世俗—神圣化”的阐释,其中隐含的一个假设是,生活世界的神圣化与世俗化是可以并行不悖的。同性恋亲友会或家庭场域内的出柜是一个具体的、特定时空内的分析单元,它是一场集体呈现的行为仪式,其阈限特征很明显。通过仪式既揭示隐含的结构,同时又解构它。事实上,也可以将更大时空范围内的生命史作为一种仪式过程来看待,现阶段的很多同性恋者正是处于一个从分离到重融之间的过渡状态。阈限中形成的交融是社会冲突的化解手段,通过仪式乃至日常生活都处于结构与交融之间的更替状态。

关于仪式的探讨涉及诸多因素,诸如日常生活的去仪式化、社会生活的世俗化与神圣化以及社会二元话语结构的再生产结构等等。事实上,杰内普的范式不仅限于仪式研究,而是可以囊括许多仪式之外的社会过程(如他所提出的人类文化可以通过社会时空中的三重运动加以认识的思想)。出柜仪式可以作为终结异性恋统制的宏大议程之一部分;但同时,出柜仪式也会有强化酷儿生活中所涉及的观念与实践的风险。对家庭出柜的拟剧分析类似于对出柜的仪式化处理,亚历山大提出的拟剧表演理论使家庭出柜中的阈限状态不再成为认识论上的无结构状态。通过行动者、舞台、社会权力与受众等要素的分析,同性恋者的出柜成为一个可见的、可预期的过程。

参考文献:

[1]Arnold Van Gennep. The Rites of Passage. Translated by Monika B. Vizedom & Gabrielle L. Caffes. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

[2]维克多·特纳. 仪式过程. 黄剑波,柳博斌,译. 北京:中国人民大学出版社,2006.

[3]Gary J. McDonald.IndividualDifferencesintheComingoutProcessforGayMen. Journal of Homosexuality, 1982, 8 (1):47-60.

[4]G. Herdt. Ritualized Homosexuality in Melanesia. Berkeley: University of California Press, 1984.

[5]J. Alexander. Performance and Power. NY: Polity. 2011.

[6]Terence S. Turner.Transformation,HierarchyandTranscendence.// S. Moore & B. Myerhoff.SecularRitual. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1977.

[7]N. J. Demerath.TheVarietiesofSacredExperience:FindingtheSacredinaSecularGrove. Journal for the Scientific Study of Religion, 2000(39):1-11.

[8]Ramona F. Oswald.InclusionandBelongingintheFamilyRitualsofGayandLesbianPeople. Journal of Family Psychology, 2002, 16(4): 428-436.

[9]L. Grimes.Ritual.//W. Braun & R.T. McCutcheon. Guide to the Study of Religion. London: Cassell, 2000.

[10]S. Kimball.Introduction.//The Rites of Passage. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

[11]J. David Knottnerus. Ritual as a Missing Link: Sociology, Structural Ritualization Theory and Research. Boulder & London: Paradigm Publishers, 2011.

[12]V. Turner. Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. NY: Cornell University, 1974.

[13]V. Turner.VariationonaThemeofLiminality.// Secular Ritual. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1977.

[14]Damien Ridge, et al.RemakingtheMasculineSelfandCopingintheLiminalWorldoftheGay“Scene”. Culture, Health & Sexuality, 2006, 8 (6):501-514.