我国单因子海冰灾害指标体系及海冰灾害等级划分方法初步探讨

2013-11-17袁本坤郭可彩王相玉商杰黎舸江帆

袁本坤,郭可彩,王相玉,商杰,黎舸,江帆

(1.国家海洋局北海预报中心,山东青岛 266061;2.山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛 266061;3.国家海洋标准计量中心 天津 300112)

1 引言

海冰灾害是我国渤海及黄海北部的主要海洋灾害之一[1]。严重的海冰灾害不仅影响了沿岸人民群众的生活与安全,也制约了当地海洋经济的快速发展。为了全面了解和掌握海冰灾害对沿海社会经济所造成的影响,必须对海冰灾害(包括其自然属性及社会经济属性等)进行评估[2]。而对我国的海冰灾害进行评估,需要建立科学、合理的评估指标体系和海冰灾害等级划分方法。

2 单因子海冰灾害指标

2.1 指标分类

海冰是大气和海洋相互作用的结果。海冰的生成、发展、消融是一个十分复杂的物理过程[3]。这个过程是在自然环境中展开的,并受到地理环境、气候条件等多个自然因素的影响。另一方面,这个过程直接决定了冰情的变化情况,从而也就影响着海冰灾害的大小。因此,评价海冰灾害时,应考虑到海冰全部状态参量的时空特征,包括时间序列、空间分布以及总体程度等。

2.1.1 时间指标

冰情的时间序列主要为初冰日和终冰日。其中,初冰日到终冰日的时间段为总冰期,这是衡量每年冬季结冰时间长短的主要指标。但是,由于总冰期内各个阶段的冰情起伏较大,有的年份甚至会出现多个无冰日,因此,初冰日和终冰日这两个时间指标只能表征年度总冰期的长短,不能代表年度冰情的轻重程度,所以实践中往往需要将严重冰日(盛冰日)和融冰日也作为衡量年度冰情轻重的指标。

2.1.2 空间指标

2.1.2.1 外缘线

外缘线是表述海冰(主要是浮冰)结冰范围的主要指标,它是指海冰的最大离岸距离。毫无疑问,外缘线的变化,直接决定了结冰范围的大小,同时也反映了冰情轻重的一个方面。

2.1.2.2 厚度

海冰厚度是海冰荷载计算的一个重要参数。同时,冰厚大小也是衡量冰情轻重的一个重要指标。一般说来,冰厚越大,冰情相对较重,反之亦然。

由于海冰具有重叠性和堆积性,因此,实测海冰厚度主要包括平整冰厚度、重叠厚度以及堆积厚度等,这些海冰的厚度并不均匀,通常存在很大差异。

2.1.2.3 密集度

密集度是反映海冰覆盖海面疏密程度的主要指标,同时也是表征海冰轻重的重要指标之一。一般来说,密集度越大,冰情相对较重,反之亦然。

2.1.2.4 海冰增长速度

海冰增长速度表征的是海冰在单位时间里发展的快慢程度。通常,结冰期内海冰的发展变化基本上是根据天气等自然因素变化状况、并遵循一定规律进行的。但是,若遇特殊天气过程比如强寒潮等天气系统时,海冰的增长速度就会骤然加快,因此,海冰增长速度对于海冰预报和海冰防灾减灾来说是一个十分重要的考量值。

2.1.3 冰情程度指标[4]

2.1.3.1 年内冰情

年内冰情的主要指标包括初冰期、严重冰期(盛冰期)和融冰期。通常,初冰期或融冰期越短,则严重冰期越长,其冰情相对较重。反之亦然。

2.1.3.2 年际冰情

年际冰情主要用轻冰年、偏轻冰年、常冰年、偏重冰年以及重冰年等作为衡量指标,但是,这些指标仅能对冬季的冰情态势进行表征,并非是年度冰情的平均概念。换言之,轻冰年里有相对较重冰情阶段,同样地,重冰年里也有相对较轻冰情阶段。

2.1.4 其他指标

除了上述指标以外,通常还有其他表征海冰状态的参量,例如冰量、海冰类型、海冰表面特征、海冰堆积状况(包括堆积量和堆积高度)以及海冰漂移速度和方向[4-5]等。这些参量均可表征冰情的某一特征,而这些特征对于海冰研究特别是工程海冰学研究具有重要意义[6-8]。

2.2 单因子指标对各类承灾体的影响分析

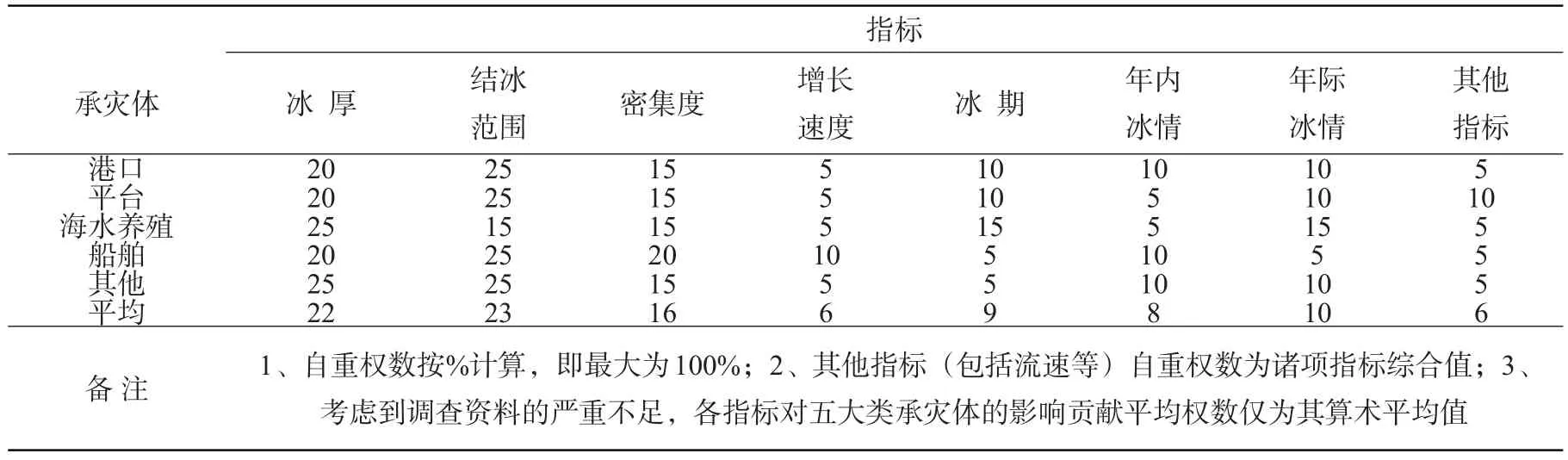

海冰灾害是各种因素综合影响的结果,因此,根据承灾体性质不同,各种海冰单因子指标对其影响的贡献大小是不一致的。单因子冰情指标对渤海及黄海北部主要承灾体的影响分析见表1。

表1 单因子冰情指标对渤海及黄海北部主要承灾体的影响分析

2.3 单因子指标体系的分级

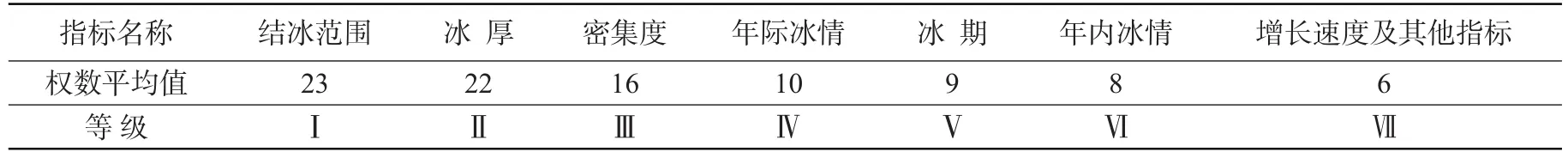

根据历史资料统计[9-11],在对各种承灾体受海冰影响程度和自然属性进行分析的基础上,得出了各种指标对港口、船舶、海上石油平台以及海水养殖等各类承灾体的影响贡献值的大小,见表2。

从表2可以看出,各类海冰单因子指标对结冰海区主要承灾体(港口、平台、海水养殖、船舶等)的影响,按照自重权数(即影响贡献)大小分等,依次为结冰范围、冰厚、密集度、年际冰情、冰期、年内冰情、海冰增长速度及其他指标。表3是各类单因子指标的权数平均值及等级。

3 海冰灾害等级指标

同其他自然灾害一样,如何简明、清晰地反映海冰造成的灾情,一直是一项十分复杂的技术难题。究其原因,主要是因为海冰受灾体种类、数量、损毁程度等具体情况不易掌握,从而导致直接的、或间接的人员伤亡、经济损失等情况难以确定。因此,合理确定海冰灾害等级指标及其等级划分标准对于科学反映海冰灾情具有重要意义。

表2 各类指标对主要承灾体的影响贡献(自重权数)

表3 各类海冰单因子指标等级

3.1 等级指标确定的原则

3.1.1 科学性

尽管有多个表征和描述海冰灾害的参量,但是,它们所表征或表达的海冰灾害特征面各不相同,均是从不同的角度给出了海冰灾害的某个程度状况。因此,要科学地对其进行分级。

3.1.2 合理性

根据对我国结冰海区多年的海冰灾害调查资料分析,即使在同一时间、同一天气过程影响的情况下,不同结冰海区的灾害影响程度也是不尽一致的,因此,需要从这个客观事实出发,根据各个结冰海区的实际需要,本着宜粗不宜细的原则,合理确定不同级别的海冰灾害等级指标。

3.1.3 可行性

海冰灾害指标体系的确定和分级,主要是为各级政府及相关部门海冰抗灾救灾决策以及海冰防灾减灾决策提供基本依据和服务,因此,所给出的灾害等级指标体系的级别和划分结果应当具有简单、方便以及实用等特点。

3.2 等级指标的确定

在对海冰灾害和冰情的关系进行综合分析研究的基础上,综合考虑结冰范围、海冰厚度、海冰冰期等海冰单因子要素指标,系统分析多种因子在海冰灾害中的综合作用,结合海冰灾害的经济损失程度等,将海冰灾害进行等级划分,确定海冰灾害的等级指标。

3.2.1 历史海冰灾害概况及对应的冰情等级

历史上,我国渤海及黄海北部等结冰海区曾多次发生海冰灾害。其中,1969年的海冰灾害尤为严重。从1969年1月下旬至3月中旬,整个渤海几乎全部被海冰覆盖[12],给人民群众的生产、生活以及国民经济建设和国防建设等带来了极大危害,并造成了严重经济损失。

海冰灾害不仅在重冰年和偏重冰年出现,在常冰年甚至偏轻冰年也会出现,只是海冰灾害规模和程度不同。根据对1950年以来我国的海冰灾害概况及其对应的冰情等级[13]进行统计,得出:

(1)海冰灾害的大小与冰情等级之间的关系并不完全一致,重冰年和轻冰年都有灾情发生。例如,1994年尽管冰情等级为轻冰年,但仍然导致一艘2000吨级外籍油轮受海冰的碰撞沉没,造成4人死亡的重大海难事故;

(2)海冰灾害的主要受灾体是港口、船只、海上石油平台以及海水养殖等;

(3)经济损失程度总体呈逐年上升的态势。

造成上述事实的客观原因,主要是经济发展尤其是海洋经济发展迅速,使得结冰海区的开发活动越来越多,沿岸社会经济财富程度急剧提高所致;此外,过去许多年份发生灾害情况,尤其是经济损失情况的调查、统计、汇总等工作非常不健全,是出现这种事实的一个主观原因。另一方面,海冰毕竟不同于其他灾害,通常来说它持续时间长、发展相对比较缓慢,之所以造成冰情轻重与灾害大小不完全一致的现实,从某种意义上说,很大程度上存在人为因素,例如思想麻痹、侥幸心理等等。

3.2.2 等级指标的选取

通常,对自然灾害灾情进行描述的指标体系包括两大类[14],一是定性指标,例如轻微损坏、严重损坏、毁坏以及微灾、小灾、中灾及大灾等;二是定量指标,例如伤亡人数、经济损失、受灾面积、受灾平台、船舶数量以及受灾港口数量等等。反映灾情程度基本是采用定量与定性相结合的方法,即通过灾情调查资料统计,反映灾情程度。

在各类反映灾情程度的指标体系中,最重要的是受灾体的损毁等级和对应的损失情况。显然,对受灾体分类越详细,灾情等级档次的划分就越多,计算的结果也就会越准确。但是,毫无疑问这样势必增加工作量,通常在实际工作中难以实现。反过来,如果将指标划分的过于简单,其计算结果必将十分粗糙,也不适用于防灾减灾的决策需要[15]。

统计结果表明,冰情和海冰灾害尤其是石油平台等海上工程设施、船只等发生灾情的关联程度相对较小。另外,由于不同的海区以及不同的受灾体类别等客观因素制约,要获得它们的受灾情况异常困难。所以,如果选取具体的承灾体受损失或遭破坏程度等作为反映灾情程度的指标,显然很不现实。

鉴于上述原因,并借鉴国内外在自然灾害管理工作的经验,海冰灾害等级应采用人员伤亡和经济损失两项指标来反映灾情。但是,考虑到海冰灾害与其他自然灾害有着明显的不同之处,除个别案例外,通常很难界定因海冰造成的人员伤亡情况。所以,海冰灾害等级指标拟采用经济损失指标。同时,考虑到冰情单因子指标中的结冰范围和冰厚等通常对结冰海区承灾体的影响贡献最大,所以应将其作为衡量灾情程度的参考指标。

3.3 海冰灾害等级划分

3.3.1 经济损失定义及其计算方法

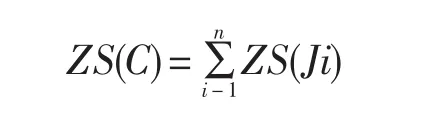

海冰灾害造成的经济损失通常包括绝对经济损失和相对经济损失两种。绝对经济损失是指一次灾害事件或年度各种灾害所造成的经济损失,它直观地反映灾害损失程度;相对经济损失是指一次灾害事件或年度各种灾害所造成的经济损失额与同地区前一年国民生产总值或财政收入的比率及人均经济损失与人均收入的比率。它反映的是灾害损失与承灾区生产力水平或经济能力的相对关系。显然,相对经济损失的数据来源、统计以及计算等工作是非常艰难的。有鉴于此,在海冰灾害等级划分时,为了便于实际操作,仅仅采用绝对经济损失,并将各项损失绝对值叠加后的总数作为划分等级的指标。具体计算公式为:

式中ZS(C)为海冰灾害直接经济损失绝对值,ZS(Ji)为某类受灾体的因灾价值损失,i为受灾体种类。

3.3.2 经济损失分析对象

开展海冰灾害损失评估等工作在我国起步较晚,历史海冰灾害资料尤其是经济损失统计资料非常匮乏,而且,仅有的现存资料由于来源不同,错综复杂,并没有统一的标准格式,无法对其进行系统的统计、分析和计算,因此,海冰灾害经济损失指标主要以质量和数量相对比较完善的2009/2010年度海冰灾害经济损失资料为主要分析对象,同时结合历年海冰灾害状况,对我国的海冰灾害等级进行经验性划分。

3.3.3 海冰灾害分级

国内外目前对各类自然灾害的分级并不一致,根据各自不同的灾害及致灾特点,有按3级划分的,如崩塌、滑坡、泥石流灾害等级划分等,也有按四级划分的,如洪水灾度等级划分等,还有按五级划分的,如中国地震灾度等级划分等,但对于单次灾害事件来说,则大多采用五级划分。海冰灾害是单次灾害和年度灾害的综合体,同时,考虑到我国的冰情等级分为五级,为与之对应,所以海冰灾害等级按五级进行划分,并按灾害大小顺序分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,各级名称分别为特大灾害、重大灾害、较大灾害、一般灾害和轻微灾害。

3.3.4 海冰灾害等级划分

海冰灾害等级划分将2009/2010年度海冰经济损失资料作为主要分析对象,同时对历史海冰灾害资料作为参考,最终确定各级海冰灾害经济损失指标的标准。

由于历史海冰灾害资料中给出的经济损失额度均为灾害发生年度当时的实际价值,所以,为了合理划分指标范围,在对这些资料进行分析研究时,均考虑到了价格变动因素,即按可比价格(又称“固定价格”或“不变价格”)进行分析,然后再对不同年度的灾情进行综合比较,并按现行(2010年)价格水平确定不同灾害等级的经济损失指标的划分标准。

《2010年中国海洋灾害公报》显示,2009/2010年冬季海冰灾害造成的经济损失超过60亿元人民币,总体上较为系统地显示了该年度冬季海冰经济损失的大概情况。

将2009/2010年海冰灾害统计资料和冰情等级作为重要参考值,经过对历年冰情等级和灾害损失资料进行综合分析、判别,并对各类受灾体的价值进行有效折算,给出了海冰灾害等级划分指标范围如下:

经济损失大于60亿元为特大灾害;经济损失在41—60亿元为重大灾害;经济损失在21—40亿元为较大灾害;经济损失在1—20亿元为一般灾害,经济损失小于1亿元为轻微灾害。

尽管多年海冰灾害统计资料显示海冰灾害程度与冰情等级之间不存在完全一致的相关关系,但考虑到单因子海冰灾害指标,尤其是结冰范围和冰厚等影响指标是造成海冰灾害的主要影响因子,所以,将2010年编制的《海冰冰情等级标准》(行业标准、送审稿)中给出的结冰范围最大值(辽东湾)分别列出,作为海冰等级划分的参考指标。表4为海冰灾害等级指标及其划分范围。

表4 海冰灾害等级划分

4 结果与讨论

本研究根据多年的历史资料,选择海冰自身条件及环境因素作为分析对象,在对各类影响因子对海冰承灾体的影响贡献自重权数分析,得出了单因子海冰灾害指标体系,并按照影响贡献大小,将其划分为7个等级。通过这些指标,可以全面反映出海冰环境影响因子对海冰灾害的影响程度。

根据历年海冰灾害实际状况和对应的冰情等级,给出了我国海冰灾害等级划分及其指标。海冰灾害共分为五个等级,即特别重大灾害、重大灾害、较大灾害、一般灾害和轻微灾害,同时将经济损失作为衡量灾情大小的唯一划分指标。这种划分既能真实反映出海冰灾害的灾情程度,同时还具有简单、清晰并且易于实际操作的特点。

[1]白珊,刘钦政,李海,等.渤海的海冰[J].海洋预报,1999,16(3):1-9.

[2]国家海洋环境预报中心.海冰灾害及其对沿海地区社会经济发展评价技术报告[R].北京:国家海洋局,2011.

[3]陆钦年.我国渤海海域的海冰灾害及其防御对策[J].自然灾害学报,1993,2(4):53-59.

[4]丁德文.工程海冰学概论[M].北京:海洋出版社,1999.

[5]杨国金.海冰工程学[M].北京:石油工业出版社,2000.

[6]吴辉碇,杨国金,张方俭,等.渤海海冰设计条件[M].北京:海洋出版社,2001.

[7]杨国金.中国近海工程环境参数区划[J].海洋预报,1998,15(3):132-139.

[8]季顺迎,岳前进.工程海冰数值模型与应用[M].北京:科学出版社,2011.

[9]国巧真,顾卫,李京,等.基于遥感数据的渤海海冰灾害风险研究[J].灾害学,2008,23(2):10-18.

[10]杨华庭,田素珍,叶琳,等.中国海洋灾害四十年资料汇编(1949-1990)[M],北京:海洋出版社,1993.

[11]张方俭,费立淑.我国的海冰灾害及其防御对策[J].海洋通报,1994,13(5):75-83.

[12]国家科委全国重大自然灾害综合研究组.中国重大自然灾害及减灾对策[M].北京:科学出版社,1994.

[13]张启文.渤海及黄海北部海冰冰情预报等级[R].北京:国家海洋环境预报中心,2010.

[14]原国家科委国家计委国家经贸委自然灾害综合研究组.中国自然灾害综合研究的进展[M].北京:气象出版社,2009.

[15]高庆华,马宗晋,张业成,等.自然灾害评估[M].北京:气象出版社,2007.