基于C/S架构的业务化赤潮漂移扩散预报

2013-11-17杨静蔡文博李海

杨静,蔡文博,李海

(国家海洋环境预报中心,北京 100081)

1 引言

近年来,我国近海赤潮发生的频率和面积均居高不下。2010年我国沿海共发现赤潮69次,累计面积10892 km2,赤潮灾害造成直接经济损失达2.06亿元【1】。赤潮已成为频繁侵害我国的主要海洋灾害之一。目前业务化的赤潮预测工作主要应用经验、统计或统计结合数值的方法来对赤潮发生的可能性进行判断,但由于赤潮的发生是物理、化学、生物等多种因素综合作用的结果,直接对赤潮的发生时间和范围进行预测往往不能满足赤潮灾害预警的要求。赤潮爆发后常伴有一定范围转移、扩散的发生,例如2000年5月12—16日,浙江中部台州列岛附近海域发生面积为1000 km2的赤潮,18日再次发现赤潮面积约4560 km2,赤潮生物以具齿原甲藻为主,20日赤潮区域扩展至5800 km2,24日赤潮区域较5月20日有所北移,面积进一步扩大[2]。2012年5月17日平潭岛附近海域发现带状、块状赤潮,5月18—26日漂移至福鼎、霞浦近岸,最大发生面积约130 km2。通过卫星遥感或现场观测确定其藻种及分布特征,然后在观测的基础上由数值模式对赤潮的可能影响位置及范围提前进行判断,能最大程度地减轻赤潮灾害可能造成的损失。

本文将赤潮漂移预报模式与业务化海面风场和中国海流数值预报相结合,基于C/S架构建立赤潮漂移预报系统,通过数值计算对赤潮漂移轨迹和扩散状况进行预测,将会进一步完善现有的赤潮预报系统,更有效地服务于赤潮减灾工作,为赤潮灾害的损失评估提供参考和依据。

2 赤潮漂移扩散预报系统介绍

2.1 模块功能组成

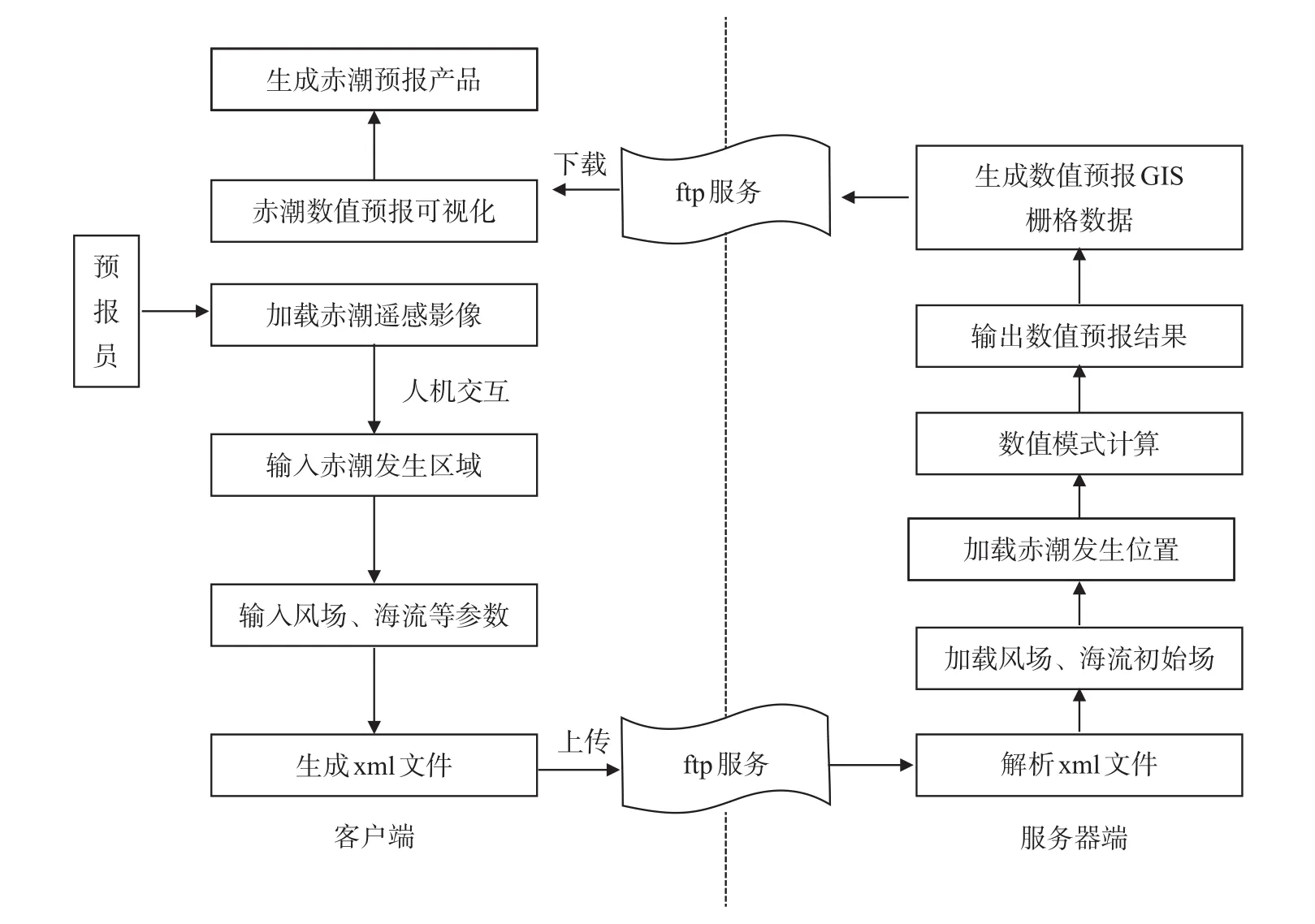

从图1上看,赤潮漂移扩散预报系统由赤潮发生区域提取模块,赤潮预报输入输出模块,赤潮漂移数值计算模块和赤潮预报可视化模块四部分组成。

图1 赤潮漂移扩散数值预报系统模块组成

赤潮发生区域提取模块用于加载卫星观测资料,通过遥感解析、人机交互等方式确定赤潮发生的多边形区域;赤潮预报输入输出模块使用户通过交互配置输入输出数据文件路径等参数,同时提供读取输入示范海域的海流、风场和赤潮发生区域等数据,并将预报产品输出为指定的文件格式;赤潮漂移数值计算模块是赤潮漂移扩散预报的核心,主要应用数值方法计算赤潮漂移的轨迹、区域范围等数值预报结果;赤潮预报可视化模块基于GIS开发图形显示系统,实现赤潮漂移扩散预报结果的展示。

2.2 赤潮漂移扩散预报模式简介

利用卫星遥感、航空遥感、船舶观测等手段确定监测海域赤潮发生位置和范围等初始信息,通过赤潮信息数字化处理输入赤潮漂移路径预报模块。模型不考虑赤潮的生态繁殖扩展过程,而只考虑动力环境对赤潮漂移的影响,由国家海洋环境预报中心现有业务化运行系统和资料同化分析系统提供风场、海流等动力环境,利用获取的风速、风向和流速、流向等数据计算赤潮生物团的漂移过程,应用粒子拉格朗日随机游走模式来模拟计算赤潮生物团的扩散过程。

赤潮藻团在风和流共同作用下,只考虑其在水平方向的物理过程,运动方程如下所示:

式中,va为海流速度,包括潮流、环流,vd为风速,R为经验系数,R×vd(xi,t)为风对赤潮藻团的拖拽速度。方程求解方法采用了一阶求解,公式如下:

图2 赤潮漂移扩散预报业务流程图

3 业务运行流程

赤潮漂移扩散预报模块是基于C/S架构建立的,其流程见图2。C/S即Client/Server(客户机/服务器),是较为流行和通用的软件架构。其原理是通过将任务合理分配到Client端和Server端,大大降低了系统的通讯开销。C/S架构服务器端程序主要提供数据管理、数据共享,而用户的程序则部署在客户端,主要完成用户的各种具体的数据处理任务。

客户端:预报员用客户端程序加载研究区遥感影像,通过人机交互的方式勾出赤潮发生区域矢量信息。同时,通过客户端程序界面配置风场、海流等初始场数据文件的网络地址和相关参数信息。赤潮发生区域矢量信息和初始化配置参数信息存放在xml文件中,并通过ftp服务上传到服务器端。通过服务器端的高性能计算机计算赤潮漂移扩散数值预报结果后,下载标准的GIS栅格数据,实现赤潮漂移扩散可视化并生成图片、动画等预报产品。

服务器端:响应预报员客户端的预报服务请求。首先解析上传的xml文件获取风场、海流初始场的网络地址相关参数信息;获取赤潮发生的空间信息,并以多组多边形的形式表示。加载必要的输入数据,在服务器端完成赤潮漂移扩散的数值模式计算,并生成netcdf格式的预报结果。通过数值预报后处理功能,将netcdf格式的预报结果转换为标准的GIS栅格数据。

图3 2007年7月24—27日长江口附近海域发生赤潮的连续遥感监测卫星图

表1 赤潮藻团24 h和48 h的漂移扩散预测

4 模型的后报试验

以2007年7月22日—8月6日长江口附近发生赤潮为例,进行后报试验。利用建立的赤潮漂移与扩散数值预报模型,根据卫星遥感影像选取赤潮藻团位置点,组成赤潮范围包络线,在不考虑赤潮的生物、化学转化过程的前提下,通过模型计算对赤潮藻团未来24-48 h的漂移轨迹和分布范围进行预测。

根据东海海洋环境保护通报,2007年7月24日上午,发现在 29°54′N 、122°28.92′E,29°54.42′N 、122°36.83′E ,30°02′N 、122°37′E,30°1.92′N 、122°29.17′E四点连线范围内均有赤潮发生,面积200多平方公里,海水呈红褐色,呈大面状分布。同日,经现场采样分析,赤潮生物主要优势种为扁面角毛藻,无毒性,密度为5.08×106个/升,次优势种为膝沟藻属,无毒性,密度为5.12×105个/升,另外伴有旋链角毛藻、中肋骨条藻、圆筛藻等。7月26日,发现该海域赤潮依然存在,估计面积超过200 km2,赤潮位置在朱家尖岛东部一侧(122°26′E以东海域),与前几日相比,赤潮更接近朱家尖岛东部沿岸。7月27日,发现在29°56′N 、122°38′E—29°51′N 、122°46′E,29°34′N 、122°21′E—29°27′N 、122°21′E沿线范围内均有赤潮,累计面积约400 km2,近海海域颜色为深褐色,离岸海域为淡褐色。赤潮海域已接近朱家尖岛东部岸线,等步岛、桃花岛及普陀山海滨浴场等沿岸海域已受到赤潮影响。同日,对朱家尖东部海域的赤潮进行应急跟踪监测,发现大面积赤潮依然存在,面积超过200 km2。卫星遥感反演得到的赤潮发生范围见图3,图中红色部分表示监测到的赤潮区域。

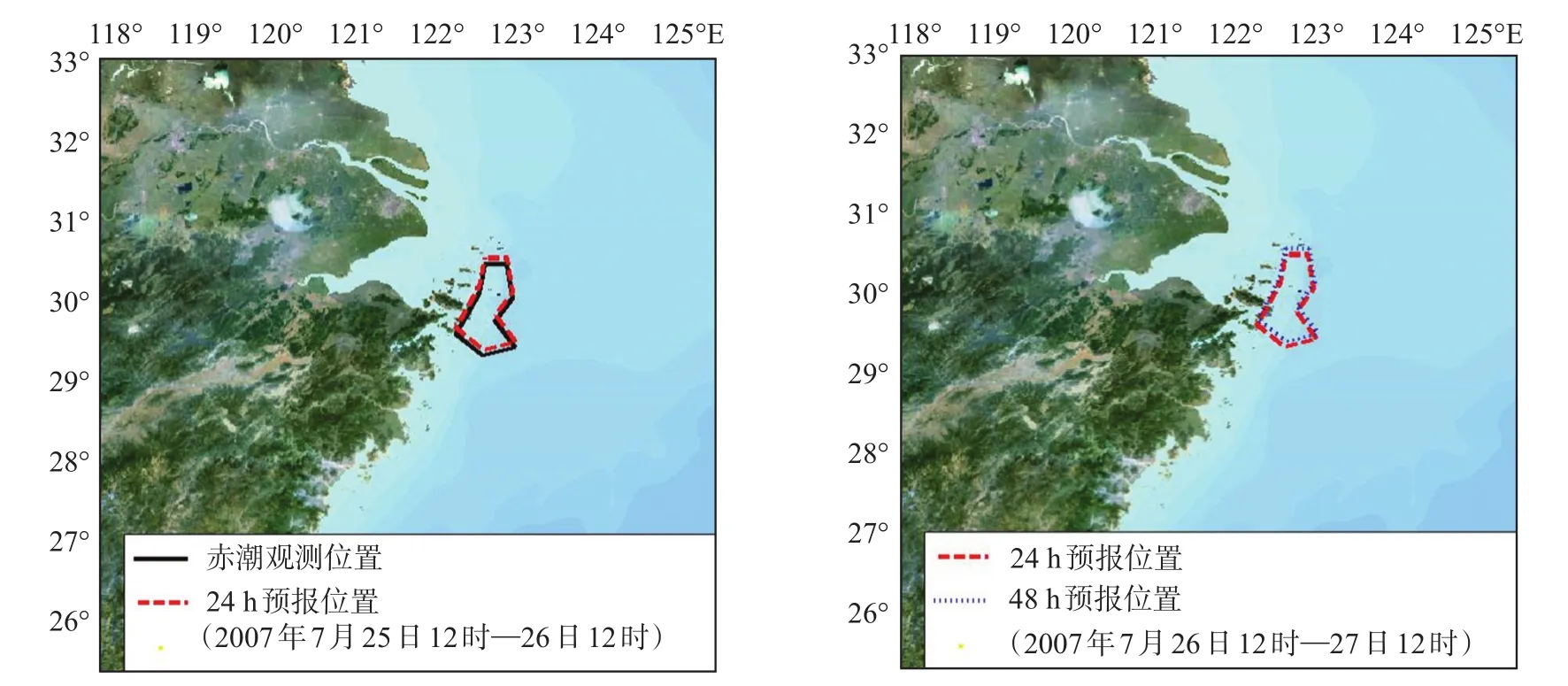

图4显示了赤潮藻团24 h和48 h漂移扩散的位置,黑色实线表示卫星遥感赤潮发生的位置,红色虚线表示24 h预报位置,蓝色虚线表示48 h预报位置。根据2007年7月24日卫星遥感赤潮发生位置预测,24 h漂移方向为偏北方向,漂移距离为9.61 km,漂移速度0.40 km/h,48 h漂移距离为8.19 km,漂移速度0.34 km/h。与7月25日卫星遥感图对比,由于计算没有考虑赤潮藻种的生物化学变化,预报结果无法完全刻画藻类生长繁殖导致赤潮藻团的面积增加,预报落区与观察结果还存在一定差异,这有可能是赤潮藻在海域内增殖所致,但总体上预报赤潮藻团的主要漂移扩散方向与卫星图片反映的实际情况是一致的。从2007年7月25—27日的卫星遥感图可知,如短时间内忽略赤潮藻类繁殖生长,赤潮的漂移扩散趋势是逐渐向北方向,与各时刻起报的预报结果一致,且24 h与48 h预测的漂移距离和速度相对较小,不利于赤潮藻团的消散,故赤潮面积有进一步发展趋势。据东海海洋环境保护通报,7月28日,跟踪监测发现朱家尖东部海域赤潮依然存在,颜色为红褐色、深褐色,赤潮生物优势种仍为扁面角毛藻。7月29日的跟踪监视显示,舟山朱家尖-普陀山东部海域以及桃花岛东南部海域的赤潮依然存在,赤潮区主要位于29°59′N 、122°24′E与29°51′N 、122°25′E两点连线以东海域,观测所及的赤潮海域面积超过200 km2,颜色为红色、褐色。另外,监测飞机在朱家尖东北方向发现大面积赤潮,赤潮主要位于距离朱家尖20 km以内的海域,其中近岸海域附近颜色为褐色,较远海域为淡褐色。由此可见,从不同时刻遥感图选定赤潮范围,进行24 h和48 h变化趋势预报是可行的。

5 总结

在结合实例进行准业务化应用预报试验中,能在较短时间内实现赤潮藻团的漂移扩散预报,提供赤潮藻团24—72 h的主要漂移扩散方向、距离和速度等信息,具备数据预处理、数值模式计算及预报结果可视化的功能,预测结果与实际情况吻合。

图4 2007年7月24日起预报赤潮藻团24 h和48 h的漂移扩散位置

图5 2007年7月25日起预报赤潮藻团24 h和48 h的漂移扩散位置

图6 2007年7月26日起预报赤潮藻团24 h和48 h的漂移扩散位置

模块基于C/S架构,具有响应速度快的优点,在客户端的设计上,可以根据客户的需求进行个性化的设计,满足客户复杂的个性化需求。同时,C/S架构充分利用服务器端硬件资源,将大量的数据处理工作在服务器端完成,,数据处理能力比较强大,在很大程度上提高了赤潮灾害的应急处置能力。目前该模块还在不断完善中,数值模拟将赤潮的发生发展过程与环境条件进行耦合计算,最终形成赤潮漂移扩散预测预警系统,该系统的业务化应用将进一步完善现有条件下的赤潮预测系统,为赤潮防灾减灾及灾害的损失评估提供参考和依据。

[1]国家海洋局.2010年中国海洋灾害公报[R].2011.

[2]国家海洋局.2000年中国海洋环境质量公报[R].2001.

[3]周为峰,樊伟.应用MODIS进行赤潮遥感监测的研究进展[J].遥感技术与应用,2007,22(6):768-772.

[4]齐雨藻.中国沿海赤潮[M].北京:科学出版社,2003.

[5]唐峰华,伍玉梅,樊伟,等.长江口浮游植物分布情况及与径流关系的初步探讨[J].生态环境学报,2010,19(12):2934-2940.

[6]范丽,程金平,郭光勇.我国东海海域赤潮发生年际变化趋势及其影响因素分析[J].上海环境科学,2009,28(1):15-17.

[7]申力,徐惠平,吴平.长江口及东海赤潮海洋环境特征综合研讨[J].海洋环境科学,2010,29(5):631-635.