中国古代小花楼织机形制的研究

2013-11-15刘安定

李 斌,刘安定

(1.武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430200;2.东华大学 纺织学院,上海 201620)

小花楼织机是中国古代纺织史上一块重要的里程碑,它是在继承多综多蹑织机的基础上结合束综提花技术而形成的。它不仅促进了中国古代织物从经线显花向纬线显花技术的转变,产生了古朴典雅的宋锦,同时也为大花楼织机的产生提供了必要的技术准备。对于小花楼织机形制的研究,笔者认为,首先要从小花楼织机的种类入手,然后深入探讨其内部结构特点,才能最终总结出其形制变化的规律。

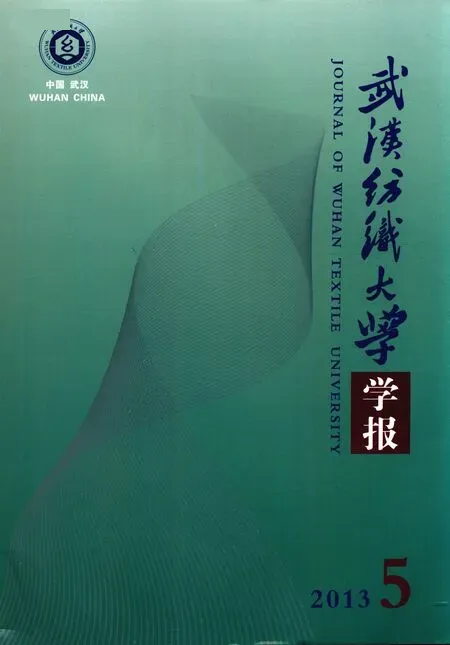

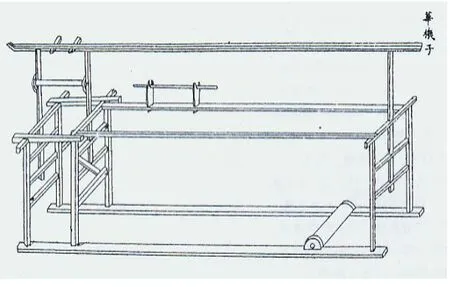

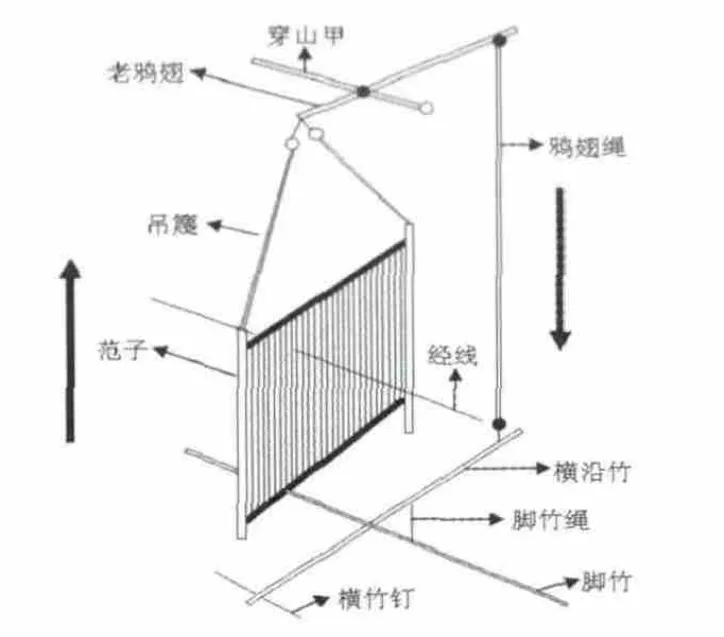

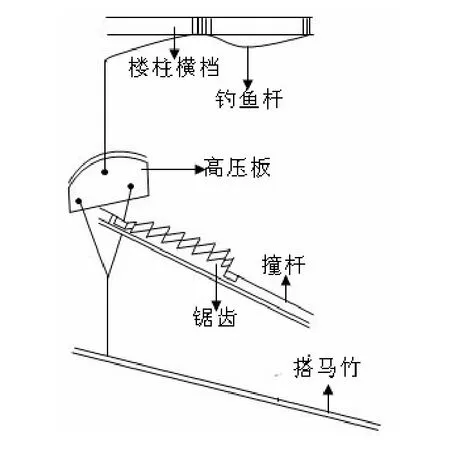

图1 湖州双林镇小花楼织机示意图

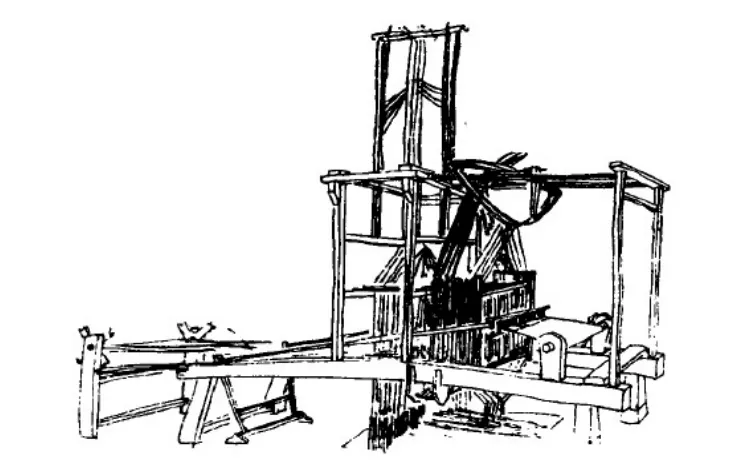

图2 《天工开物》中的小花楼织机版图

一、小花楼织机的种类

根据宋代《耕织图》、元代《梓人遗制》、明代《天工开物》、清代《蚕桑萃编》等中有关小花楼织机的图文信息,并结合当今用于蜀锦、宋锦、云锦织造的小花楼织机的实地考察,笔者认为,按小花楼织机机身形制的倾斜程度可分为水平式和斜身式,按小花楼织机脚竹和衢脚的位置又可分为坑机型和旱机型。

(一)水平式和斜身式小花楼织机

小花楼织机按机架的倾斜度可分为水平式(图 1)和斜身式(图2)两种。根据《耕织图》、《梓人遗制》、《天工开物》提供的图文信息可知,《耕织图》和《梓人遗制》中描绘的小花楼织机属于水平式,《天工开物》中描述的小花楼织机则属于斜身式。因此,水平式小花楼织机出现的时间明显早于斜身式小花楼织机。

顾名思义,斜身式小花楼织机和水平式小花楼织机最大的区别就在于其机身具有一定的倾斜度。《耕织图》和《梓人遗制》中的小花楼织机机身平直,打纬用筘,称为筬,上安立杆,与卧牛木相连,卧牛木可以增大筘的打纬力量。而《天工开物》中的小花楼织机与宋元时期的小花楼织机有了很大的不同,经丝从经轴沿着机身水平延伸出来,过了叠助后方的支架,顺着机座向前倾斜而下。叠助是架在眠牛木上的两根可以摆动的支架,支架上端连接着一根长长的木杆接到筘的两端。[1]笔者认为,小花楼织机机身的倾斜化的趋势有着其内在的原因:①织造厚重型织物时需要增大打纬力度,斜身式小花楼织机的出现正好满足了这一需求。水平式小花楼织机主要适用于织造轻薄型的织物,然而,当需要织造厚重织物时,就必须增大打纬力度,这时,只要将织机倾斜就能利用筘的自身重力来增大打纬力量。如果再进一步增加一些辅助装置,则更能体现斜式机型的优势,正如宋应星所言“自花楼向身一接斜倚低下尺许,则叠助力雄。”。②明清时期的斜身式小花楼织机增加了打纬辅助设备,不仅进一步提高了打纬力度,并使得这一作用力更趋于恒定,可以说是中国古代纺织机械的一个重大的进步。相对于水平式小花楼织机的打纬装置,这一时期的斜身式小花楼织机的打纬装置更加合理与精确,它不仅采用了高压板装置来控制打纬节奏,还通过改变撞机石的重量来量化每次打纬的力度。

(二)坑机型和旱机型小花楼织机

小花楼织机按脚竹和衢脚的位置可分为坑机型和旱机型。坑机型小花楼织机机身前端直接放在地面上,在其下部挖有一前深四十厘米、后深五十厘米的机坑,用以藏脚竹和衢脚。[2]又如《天工开物》中所言:“衢脚,水磨竹棍为之,计一千八百根。对花楼下掘坑二尺许,以藏衢脚。地气湿者,架棚二尺代之。”。可见,这两种机型是为了适合不同的气候、织室环境而产生。坑机型小花楼织机适用于干燥的气候环境,由于脚竹和衢脚置于坑中,织机在地面的高度下降二尺,因此,这种类型的小花楼织机可以安放于民宅之中。相反,旱机型小花楼织机则适应于潮湿的气候环境。同样,旱机型小花楼织机相比于坑机型小花楼织机要高二尺,需要高大的织室才能安置。因此,官营织造工场多采用此种机型。由此可知,坑机型和旱机型小花楼织机是中国古代工匠为了适应不同的环境(气候和织室条件)因地制宜地创造出来的两类小花楼织机机型。

二、小花楼织机的结构

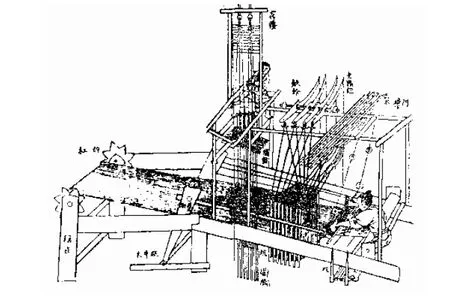

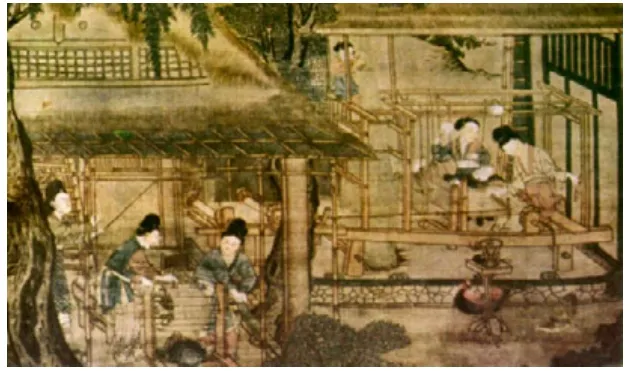

中国古代小花楼织机最早的图像信息出现在宋代楼璹的《耕织图》(图3)中,说明小花楼织机在当时的苏杭地区已相当普遍,否则时任于潜令的楼璹也不会将这种织机的图像收录到《耕织图》中,只是楼璹对小花楼织机的结构并未作详细的描述。元代薛景石的《梓人遗制》对当时的小花楼织机即华机子(图 4)的结构作了详细的图解,但对各部件的功用并未做出解释。

图3 南宋《耕织图》中的小花楼织机

图4 《梓人遗制》中的小花楼织机

《天工开物》中关于小花楼织机的描述较为详细:“凡花机通身长一丈六尺。隆起花楼,中托衢盘,下垂衢脚。水磨竹棍为之,计一千八百根。对花楼下掘坑二尺许,以藏衢脚。地气湿者,架棚二尺代之。提花小厮坐立花楼架木上。机末以的杠卷丝。中用叠助木两枝,直穿二木,约四尺长,其尖插于筘两头。叠助,织纱罗者视织绫绢者减轻十余斤方妙。其素罗不起花纹,与软纱绫绢踏成浪梅小花者。视素罗只加桄二扇。一人踏织自成,不用提花之人,闲住花楼,亦不设衢盘与衢脚也。其机式两接,前一接平安,自花楼向身一接斜倚低下尺许,则叠助力雄。若织包头细软,则另为均平不斜之机,坐处斗二脚,以其丝微细,防遏叠助之力也。”[3]。结合《耕织图》、《梓人遗制》以及《天工开物》中的图文信息,笔者认为可将小花楼织机的结构分成机架机构、开口机构、打纬机构、送卷机构四大机构(表1)。机架机构主要起支撑作用,因此,笔者将详细论述其它三大机构。

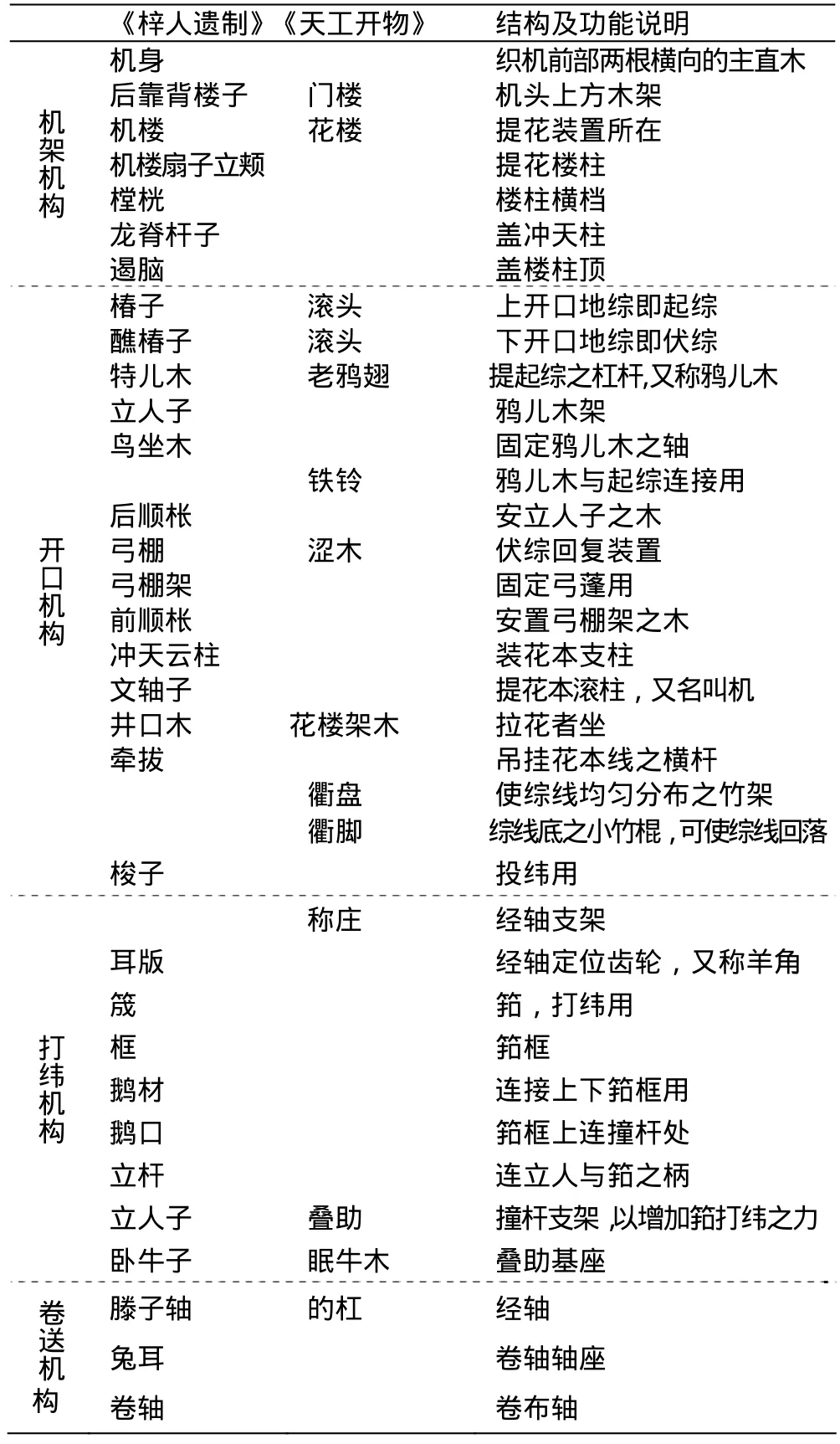

表1 《梓人遗制》和《天工开物》中小花楼织机部件名称对应表

(一)开口机构

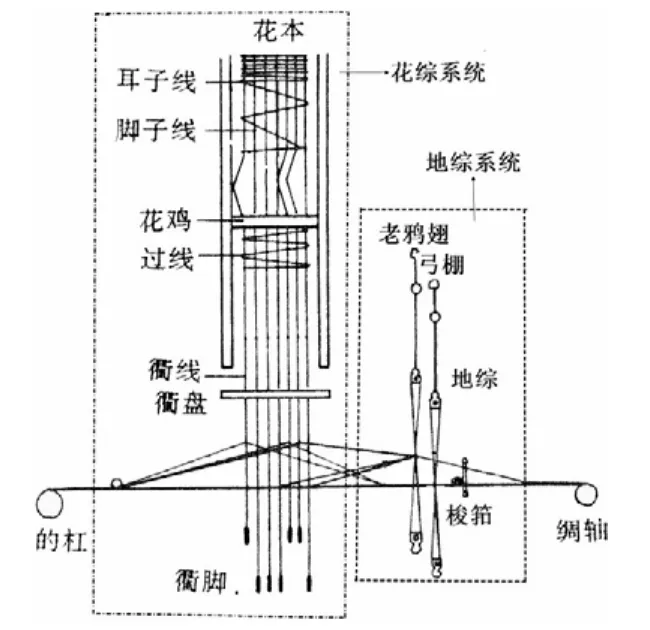

开口机构是小花楼织机中最关键的部分,根据现存的织造蜀锦、宋锦和云锦的小花楼织机的开口机制可将其分成两大系统,如图 5,小花楼织机的开口机构由花综和地综两大系统组成。

图7 障子的开口机制

图5 小花楼提花织机的开口图

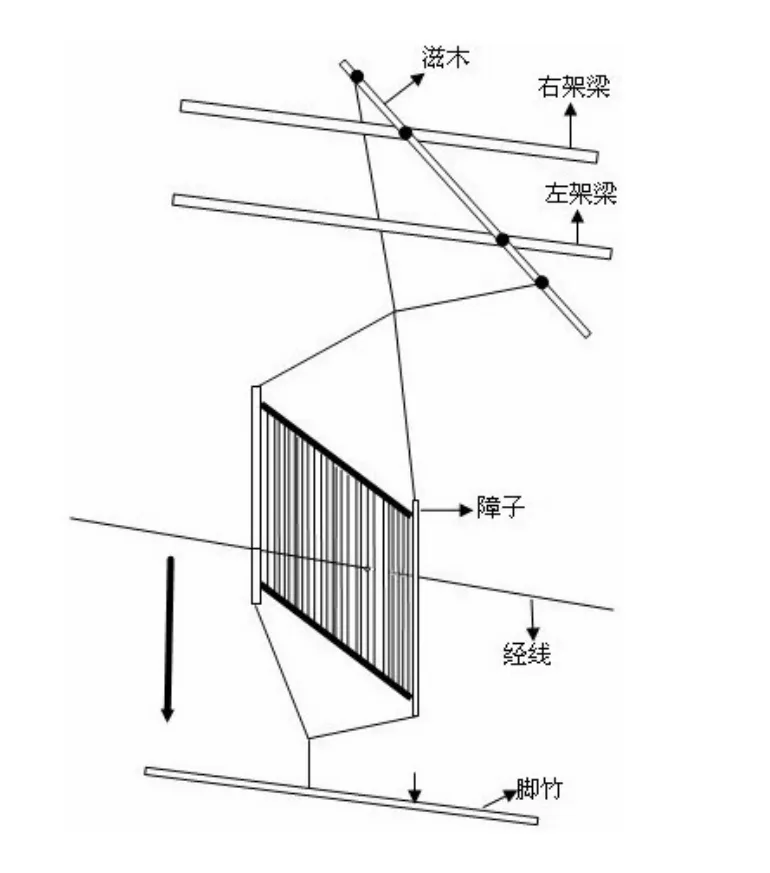

小花楼织机的地综开口机构,其操作是由织机前的织工通过脚踏控制障子(伏综)和范子(起综)的起伏来完成,范子是上开口综片(图6),障子是下开口综片(图7),障子和范子的起伏操作与丁桥织机的相类似。如图6所示,脚竹、横沿竹、老鸦翅之间分别由脚竹绳、鸦翅绳相连接,横沿竹的一端用横竹钉固定住形成一个支点,另一端则由鸦翅绳吊起并与老鸦翅的右端相连,穿山甲和老鸦翅组成一个杠杆装置,两者的相交处为杠杆的支点。当织工踩下脚竹时,横沿竹在脚竹绳的带动下也向下运动,再通过鸦翅绳带动老鸦翅的右端下沉,这时由于杠杆作用老鸦翅左端向上升起,通过吊篾带动范子上升,同时将穿在综线上的经线向上提起,形成一个上开口。障子的开口机制则略有不同:如图7所示,当织工踏下脚竹时,通过绳子拉动障子的下边框下沉,使经线随之下沉,形成一个下开口;松开踏杆,机顶滋木在弹力的作用下拉动障子恢复原位,使经丝也随之恢复原位。由于范子和障子专司地纹,它们数量的多寡决定了地组织的复杂程度。

图6 范子的开口机制

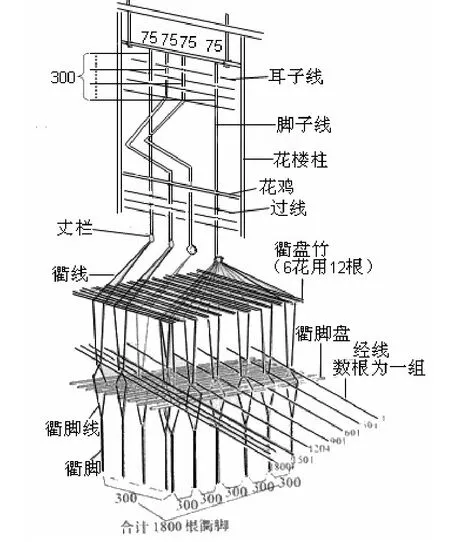

花综系统(图8)是小花楼织机中最为复杂的机构,可分为花楼、衢盘、衢脚三部分。花楼是拽花匠工作的地方,拽花匠通过拽拉耳子线提起相应的与衢线相连的脚子线,从而带动穿过衢线的经线。衢盘是花机上调整经线开口的部件,今称“目板”,而衢脚则是花机上使经线复位部件,今称“下柱”、“下垂”。[4]简言之,花楼上的拽花匠通过拽拉花本上的每一纬耳子线,将花本上设计好的脚子线提起,而每一根脚子线通过丈栏和衢线控制着一定数量经线的提升和下降。这样,每一纬耳子线控制着众多脚子线的提升,从而控制织面上每根经线的开口。花楼上的拽花匠每拽完一纬耳子线,将耳子线移至花鸡下,以备下一个循环花纹时操作使用。

图8 小花楼织机的提花原理图

(二)打纬机构

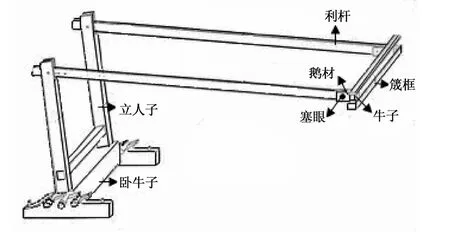

打纬用筘是小花楼织机的一大特色,水平式小花楼织机已经采用了辅助打纬机构,图 9为狄特·库恩根据《梓人遗制》复原的水平式小花楼织机的打纬机构。[5]由图9可知,利杆一端通过筬框上的鹅材、鹅口和塞眼与筬框相连,利杆的另一端则与立人子相连。打纬前,立人子后仰的趋势通过与筬框上端相连的绳索得到阻止,从而使整个机构处于静止的初始状态。打纬时,织匠回拉筬框,力的平衡状态被打破,同时在卧牛子重力的作用下,打纬的力量得到增强,从而完成一次打纬。这之后,织匠推开筬框,打纬机构进行复位,又回到静止时的初始状态。

图9 《梓人遗制》中小花楼织机的打纬机构图

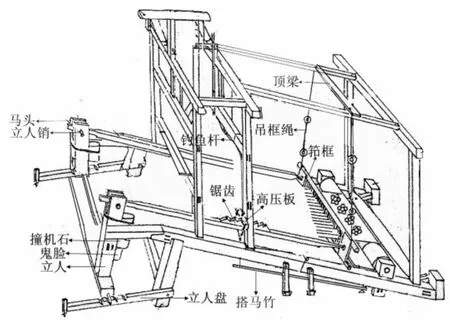

斜身式小花楼织机的整体形制虽然在《天工开物》中有比较详细的记载,但对其打纬机构的描述尚不够具体,因此,笔者结合保存至今的宋锦和云锦小花楼织机的打纬机构对它们进行了分析。斜身式小花楼织机的打纬机构是由立人(撞杆支架及摆动装置)、立人盘(立人的基座)、撞机石(立人柱上增加打纬力的石块)、鬼脸(立人柱上支托撞机石的厚木板)、钓鱼杆(类似于弹簧的功能)、高压板(控制撞杆的运动)、搭马竹(用绳连接高压板的踏板)、撞杆(传动装置)、燕窝子(筘框闩后部凹槽,用于摆放撞针尖)、吊框绳(调节筘的角度)、筘(打纬、固定门幅之用)等组成(图 10),这些装置进一步提高了打纬的力量,其中,搭马竹对高压板的控制装置最为关键(图11)。由图11可知,织工通过踩踏搭马竹来控制高压板的升降,高压板下降到锯齿部位时将撞杆制动,相当于一个刹车装置。当松开搭马竹时,高压板在竹制钓鱼杆弹力的作用下上升,脱离撞杆上的锯齿,织工用手轻轻回拉一下筘框,在重力的作用撞机石通过撞杆带动筘框强力打纬。当然,吊框绳上两边各有 3个圆形硬木环,称为“吊框子”,俗称“牛眼睛”,用于调节筘框的高低和角度,它们对撞杆打纬也是相当重要的。

图10 小花楼织机打纬机构图

图11 高压板控制示意图

(三)卷送机构

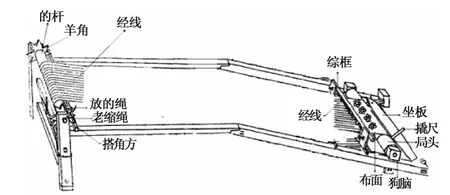

小花楼织机的卷送机构包括放经、卷布两种机构(图12)。《天工开物》载“机末以的杠卷丝。”,这里的“的杠”就是卷经轴。从《天工开物》中的版图可知,小花楼织机的放经已经采用了“远程控制”装置。花楼下的织工通过放经机构中的杠、羊角(经轴定位的八角齿轮)、搭角方(制动羊角的横木)、老缩绳(又称牛鼻绳,控制搭角方运动回落的绳子)、放的绳(织工拉动搭角方放经的绳子)组成一个坐在织机前就能控制放经的装置。而狗脑(局头轴座)、局头(卷布轴)、撬尺(绞紧局头时用)、横档则组成了卷布装置。放经卷布的步骤分为两步:①当织工在经向上织完一段锦缎后,就拉住放的绳,放的绳带动搭角方脱离羊角的齿口,在经线的张力下,的杠放下一段经线,然后松开放的绳,搭角方就落到羊角的另一齿口中,将的杠固定住;②织工通过顺时针卷动局头,使织造完成的锦缎卷到局头上,当经面张力再次达到织造要求时,用撬尺绞紧局头,并恒定经面的张力。

图12 小花楼织机的卷送机构示意图

三、小花楼织机的操作过程

操作小花楼织机时,一人坐在织机前的坐板上负责织造,另有一人即拽花匠坐于花楼之上,按照面前所挂花本进行提综。何谓花本?据《天工开物》中载:“凡工匠结花本者,心计最精巧。画师先画何等花色于纸上,结本者以丝线随画量度,算计分寸秒忽而结成之,张悬于花楼之上。穿综带经,随其尺寸度数,提起衢脚,梭过之后,居然花现。”[3]。谈到挑花与织花的关系时,《蚕桑萃编》中指出:“凡花需先挑然后织,非善挑不能织。亦非善织不知善挑。故挑花织花本分二事,实则归于一致”[6]。由此可知,花本是将纹样图纸过渡到织物上的工程图,其制作有挑花、倒花、拼花等工艺。挑花工艺则是最基本的工艺,理论上任何花本都可以采用挑花工艺制作。小花楼织机的操作需要拽花匠和织工密切配合,花楼上的拽花匠面前的花本中的脚子线通过丈栏和衢线控制着一定数量经线,拽花匠通过拽拉花本中的耳子线,提升脚子线从而将织造花纹所需提起经线提起,形成开口。织工一方面织造配合拽花匠织造花纹,另一方面负责脚踏数根踏杆,牵动老鸦翅控制数片地综,织造地纹。

四、结语

小花楼织机的形制经历了由水平式向斜身式、旱机型向坑机型逐渐演变的过程。通过《耕织图》、《梓人遗制》、《天工开物》中的图文信息,可以发现这种变化。笔者认为,小花楼织机形制的这种演变,一方面是为了能使织物质地更加厚重和紧密,需要加大打纬力度,从而创造出斜身式小花楼织机。另一方面,随着小花楼织机向私营工场的普及,出现了适应织造环境水平较低的坑机型小花楼织机。此外,小花楼织机中的部件随着时间的推移也有所增加,如“涩木”、“立人”两种装置在宋代的《耕织图》中并未出现,而在元代的《梓人遗制》在就已经出现,同样《梓人遗制》、《天工开物》中显示的增加打纬力度的部件分别只有“卧牛子”、“叠助”,而到了清代,《凤麓小志》描绘的云锦小花楼织机则出现“鬼脸”、“托盘石”、“撞机石”等部件,说明小花楼织机为适应织造不同织物的要求,一直在不断地增加新的功能附件,伴随着这种趋势织造技术也越来越精湛。

[1]赵丰. 中国丝绸通史[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2005.347.411.

[2]金文. 南京云锦[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2009.70.

[3](明)宋应星. 天工开物[M]. 沈阳: 万卷出版社, 2008.47-48.

[4]林声. 晋宁石寨山出土铜器画象所发映的西汉滇池地区的奴隶社会[J]. 文物, 1975, (2):69-81.

[5](元)薛景石. 梓人遗制图说[M]. 郑巨欣注释. 济南: 山东画报出版社, 2006.69.

[6](清)卫杰. 蚕桑萃编[M]. 北京: 中华书局, 1956. 211.