普遍利益、特殊利益与行政支出的利益归宿

2013-11-13曾军平

曾军平

(上海财经大学 公共经济与管理学院,上海200433)

一、导 言

然而,关于行政支出在社会公众与政府公职人员间的利益归宿问题,尽管其现实价值和意义是显而易见的,但是理论研究基本上是一个盲点。在已有的支出归宿研究中,尽管有文献在公共产品支出(或普遍利益支出)范围内隐含地研究过行政支出的利益归宿问题,包括:其一,以人口统计学为基础,将支出平均地分配给社会成员或不同规模家庭的研究;其二,如斯密在《国富论》中主张“按照各自在国家保护下所享有的收入成比例来缴纳税收”那样,Adler(1952)等与Bird(1970)认为人们从公共产品支出中的获益与个体的收入或者财富成比例,进而根据个体收入(资本收入、要素收入、现金收入和可支配收入等)与资产规模等比例来分配支出利益;其三,Bhatia(1960)将上述两种方法进行组合,其中50%的支出按照人均基础来分配,剩下的50%则按照收入等比例分配等(Wulf,1975);其四,与上述基于客观标准来分配支出利益的方法不同,Aaron和McGuire(1970)及其支持者 Maital(1973)则将支出利益分配与内生和外生的效用函数相联系,主张基于边际效用评价法与意愿支付法等主观尺度来分配支出利益,认为个体从公共产品支出中的获益量等于公共品的数量与个体有关收入和公共品的边际替代率的乘积。但就方方面面的研究来说,不管选择何种方式来就支出利益进行分配,在探究行政支出的利益归宿时往往都假设支出利益全部归宿于社会公众,进而有关支出利益归宿问题的研究围绕着公共服务享受者之间的利益分配问题展开,而对于行政支出利益在社会公众与公职人员间的归宿问题则因研究方法与假设的武断性——假设支出利益全部归宿于社会公众——而被人为地摒弃了。

当然,在价值的优先性方面,如果行政支出在社会公众间的利益归宿问题所具有的学术价值或(和)现实意义更重要,或者在研究的逻辑次序上,有关行政支出在社会公众间的利益归宿问题是这里所要研究问题的基础,那么理论上的忽视倒是情有可原,而实际情况则恰好相反:一方面,就这里所提出的问题做出研究是就已有理论研究所分析的问题——支出利益在社会公众间的利益归宿问题——做出探究的基础,这是因为:在研究的逻辑次序上,只有确认了公众实际的获益总量之后,才能就行政支出在普通公众间的利益归宿情况做出考察。另一方面,在研究的学术价值和意义上,就教育、交通与卫生等方面的公共支出项目而言,由于此类支出的利益在诸多时候均不具有普遍性,分析此类支出在社会公众间的利益归宿情况确实是有必要的,问题的分析有利于我们通过一定的政策手段来调整利益的不公正分配。但鉴于行政支出所提供的是具有非竞争性的公共产品,研究行政支出在社会公众间的利益归宿情况意义其实并不是很大。相反,有关行政支出在社会公众与公职人员之间的利益归宿问题,由于利益归宿结果往往偏离社会的规范准则,这方面的利益归宿倒是社会真正关心也是最需要研究和调整的。也正因如此,本文拟就我国行政支出在公职人员与社会公众间的利益归宿情况做出分析。

鉴于研究的主题以及分析问题的方法和结论,本文的研究具有四方面的贡献:首先,与已有研究关注行政支出在社会公众间的利益归宿状况不同,本文关注的是行政支出归宿于社会公众的普遍利益与归宿于公职人员的特殊利益,在主题的选择上具有创新性。其次,针对新的主题,本文首次从普遍利益与特殊利益分配角度给出了行政支出利益归宿的一般原理。再次,基于利益归宿的基本原理,在借鉴Barro等人所开创的最优支出规模研究方法的基础上,本文提出了与问题性质相对应、研究行政支出利益归宿的新方法。最后,由于涉及定量的估计和测算,本文不仅首次就普遍利益与特殊利益的归宿状况进行估计并给出理论解释,还基于研究结果给出了优化行政支出利益归宿结构的定量化建议,这与以往研究给出定性结论也存在一定的不同。

二、行政支出利益归宿的理论原理

(一)特殊利益。行政支出有多种类型,从大类来说包括:(1)由劳务报酬、津贴补贴与福利待遇等组成的人员经费;(2)用于日常办公、业务活动开展的公用经费;(3)但不管其类型如何,在运行方式上,行政支出都以货币的形式从社会公众流向公职人员:人员经费如此,公用经费也如此,专项经费同样如此。既然如此,那么是否意味着行政支出归宿于公职人员的特殊利益(令其规模为πg)就是相关行政经费的总和(令其规模为x)呢?关于这一问题,正如 Wulf(1975)所总结的,现有研究就是基于货币流向的“现金流”方法(“money flow”approach)来探究支出归宿问题。“现金流”方法侧重的是政府支出直接支付的获益者(Snodgrass(1974)称之为“间接受益者”)而不考虑公共支出最终的获益,如认为学校教师是教育支出的接受者。

应该说,如果行政支出是对公职人员无条件的馈赠,我们完全可以将直接税归宿的一般原理“逆向”应用到支出归宿的分析上:行政支出归宿于公职人员的特殊利益就是行政支出的总规模。但问题是,不管是人员经费、公用经费还是专项经费,公职人员获得和使用此类公共资金往往是以提供一般公共服务为条件的,而非转移补贴意义上的无偿馈赠。在这种情况下,基于“现金流”方法来确定行政支出的利益归宿就存在问题,这是因为:照此逻辑,行政支出的利益将全部以特殊利益的形式归宿于作为现金获得者的公职人员。但实际上,公职人员获得相关经费是有条件的,行政支出是社会公众为获得公共服务而向公职人员的“价格支付”。既然是“价格支付”,按照市场交换的一般原理,行政支出归宿于公职人员的特殊利益只能是“实际支付”(公职人员实际所得)超出“应该支付”的部分(令应得部分为x*),而不是支出的全部,即πg等于x-x*而不是x。当然,在某些特殊情况下,基于特定的理论算法所得到的实际支付可能低于合理支付,即出现x≤x*的情况。此时,在理论上可以认为归属于公职人员的特殊利益πg等于零。

在理论上,行政支出归宿于公职人员的特殊利益规模由x和x*这两个变量决定。其中,x就是总的行政支出,是历史给定的,是明确的。至于x*鉴于行政支出其实是社会为获得公共服务而向公职人员支付的代价和成本,可以认为:从社会角度来说,合理支付问题其实是一个有关确定合理成本的问题。至于行政支出成本在何种意义上是合理的,鉴于成本效益原则在经济学理论体系中的支配地位,我们可以认为:合理支出水平应该是支出的边际收益与边际成本相等时的支出水平。其中,关于支出的边际收益,遵循Barro以来的内生经济增长理论并借鉴他们的思想,可将其定义为行政支出对社会产出的边际贡献。至于支出的边际成本,由于1元公共支出的成本就是1元(Barro,1990;Karras,1996、1997),行政支出的边际成本始终为1。因此,若包含行政支出变量的社会产出函数为f(x),借鉴“Barro法则”(也称为“自然效率”条件)的基本思想,行政支出的合理水平x*,也是合理的“支付”水平,就是行政支出的边际产出等于1的水平。

(二)普遍利益。那么理论上归宿于社会公众的普遍利益(令其规模为πρ)又如何呢?从现实途径看,与其他支出类型相似,行政支出往往通过两种效应来影响社会公众的利益。其一,支出会对私人领域中的产品、服务和要素的价格产生影响,产生Musgrave(1972)的“支出归宿”效应;其二,直接通过公共产品和服务的供给而产生 McClure(1959)界定的“受益归宿”效应(Ruggeri,2009)。这似乎意味着归宿于公众的普遍利益就是这两种效应所产生的利益总和。但实际上,“支出归宿”效应对应的是支出的间接影响,而不是支出的实际获益,进而行政支出归宿于社会公众的利益只是“受益归宿”效应上的。特别地,在利益获取方面,若撇开为支出所进行的收入筹集而仅考虑支出的使用,公众获得相关利益是无条件的、无偿的。因此,如同我们可以基于个体获得的实物和(或)现金转移量来确定转移支出的利益归宿那样,我们可以认为行政支出归宿于社会公众的普遍利益就是他们获得的公共服务的价值。

行政支出归宿于社会公众的普遍利益问题在于公共服务价值的衡量及其确定。其中,在价值衡量方面,社会公众的获益究竟是以支出成本来衡量,还是以服务受益(如马歇尔剩余)来衡量?关于这一问题,已有的公共支出利益归宿研究一般以支出成本来衡量利益规模。这一点不仅体现在教育、卫生与基础设施建设等支出的归宿分析中,如Gillespie(1965)与Bishop(1966)采用“服务成本法”就支出受益情况的估计,也体现在Reynolds与Smolensky(1977)所总结的将税收归宿与支出归宿进行综合分析的预算归宿抑或财政归宿分析中。这是因为,Reynolds与Smolensky(1977)所给出的预算归宿分析框架假设所有阶层从支出中的获益与来自所有阶层的税收相等。既然支出获益直接以税收规模抑或支出规模来确定,其受益自然也以支出成本来衡量。相似地,对于这里所研究的行政支出利益归宿问题,鉴于支出归宿问题其实就是支出货币成本的分配问题,本文同样以支出的货币成本而不是马歇尔剩余等福利指标来衡量行政支出归宿于社会公众的普遍利益。

光合色素含量采用乙醇混合液法测定(高俊凤,2006);丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸(TBA)法(Hodges et al.,1999)测定;超氧化物歧化酶(SOD)活性采用氮蓝四唑法测定(Bortolin et al.,2014);可溶性蛋白含量采取考马斯亮蓝染色法测定(高俊凤,2006);超氧自由基(O2-·)产生速率采用盐酸羟胺法测定(高俊凤,2006);脱落酸(ABA)含量采用酶联免疫法(李莉等,2007)结合植物激素脱落酸ELISA检测试剂盒(上海茁彩生物科技有限公司)进行测定。

当然,强调以货币成本来衡量公众受益,并不是说公众的受益就等于总支出的货币成本,即不能简单地认为πp与x相等。在这方面,公共支出归宿分析的“受益”方法(“benefit”approach)所存在的方法论局限无疑是特别值得我们注意和防范的。这是因为,“受益”方法强调的是由公共支出提供的服务以及从服务中获益的个体。比如,将学生或他们的家庭而不是教师认定为教育支出的获益者(Wulf,1975)。就行政支出而言,尽管社会公众会因公共服务的提供而从支出中获益,但由于一般公共服务往往是由政府垄断生产和提供的,在社会范围内并不存在类似于市场竞争机制来对公共服务的定价行为加以限制,政府及其工作人员因提供公共服务而向社会“索要”的价格可能会高于社会合理的价格。此时,如果我们直接基于“受益”方法来研究行政支出的利益归宿,实际上就意味着不管行政支出的具体类型如何,也不管各类支出的水平和方式怎样,我们均认为社会公众而非公职人员是支出的受益者。实际上,既然公众通过公共产品和服务而从行政支出中获益,那么正如我们通常基于需要来确定私人产品和服务的价值那样,公共服务对于社会个体的价值量也是行政支出归宿于社会公众的普遍利益规模,就是社会需要为一般公共服务支付的价格x*,即前面基于扩展的“Barro法则”得到的合理支出水平。当然,如果x<x*,那么归宿于社会公众的普遍利益就为x。

三、模型设定、估计与求解方法

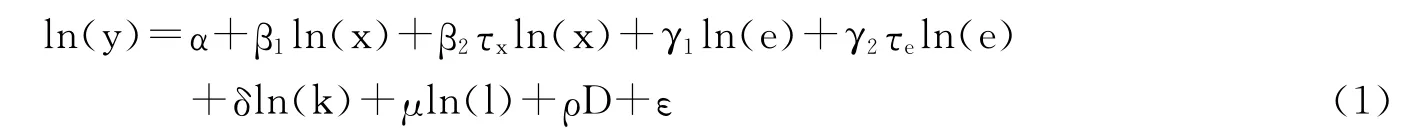

(一)模型设定。合理支付规模的确定取决于社会产出函数及边际产出函数。因此,这里有必要就包含行政支出变量的社会产出函数进行设定并做出估计。其中,关于社会产出函数结构的设定,自Arrow和Kurz(1970)在新古典框架下将政府支出变量纳入经济增长分析框架以来,并经过巴罗等人的内生经济增长理论发展,公共支出对经济增长——临时增长率与稳态增长率——的影响已经被经济学家所强调。而为了研究最优公共支出规模和(或)结构,遵循内生经济增长理论,Karras(1996、1997)、马树才和孙长清(2005)及Chobanov和Mladenova(2009)已经尝试将公共支出变量纳入到社会产出函数结构设定中。遵循同样的理论思路,本文亦将公共支出变量纳入到社会产出函数结构中。特别地,由于本文关注的是行政支出,借鉴Devarajan等(1996)将支出分为生产性支出和非生产性支出以及郭庆旺和贾俊雪(2006)将生产性政府投资支出分为物质资本投资和人力资本投资,我们将支出划分为行政支出与非行政支出。基于这样的划分,我们将社会产出函数设定为如下估计模型:

其中,y、x、τx、e、τe、k、l与 D分别为社会产出(GDP水平)、行政支出、行政支出占GDP的比重、非行政支出、非行政支出占GDP的比重、私人投资、社会劳动力与结构性变化虚拟变量(在1978-1994年取值为零,而在1995-2006年取值则为1,这主要是考虑到1994年分税制改革后经济可能发生的结构性变化),ε为随机变量。

尽管式(1)的结构设定是基于内生经济增长理论,但与Karras(1996、1997)、马树才和孙长清(2005)等已有相关研究所设定的产出函数存在结构上的差异:在研究最优公共支出规模和结构时,已有研究设定的社会产出函数往往是柯布—道格拉斯函数的简单扩展形式,相比式(1),它们在结构上缺少参数β2和γ2所对应的变量项。我们之所以要通过增加变量项来对已有的产出函数结构做技术性修正,主要是因为:在一般理论层面,当公共支出的规模不大时,ln(x)和ln(e)对ln(y)的边际贡献应该为正,而随着支出规模的不断扩大,由于税收负激励与扭曲等负面因素,它们的边际贡献会趋向于零甚至为负。但就已有的产出函数结构来说,参数β1和γ1是固定的,这意味着ln(x)和ln(e)对ln(y)的边际贡献要么始终为正,要么始终为负,而不管其大小,这显然与经济学的基本原理不相符。然而,就这里所设定的函数结构来说,考虑到参数β1和γ1的预期值为正,β2和γ2的预期值为负,而τx和τe的取值则在0至1之间,在公共支出规模(τx和τe)较小时,由式(1)可知,ln(x)和ln(e)对ln(y)的边际贡献会为正,而当公共支出规模较大时,边际贡献则可能为负,即修正后的模型在结构上克服了原有模型无法兼顾负边际贡献与正边际贡献同时存在的情形。也正因如此,我们基于式(1)对产出函数进行估计。

当然,这样一种函数设定是通过增加变量项τxln(x)和τeln(e)来对原有函数结构进行修正,而两变量项本身形式的设定在某种意义上具有一定的武断性:从逻辑上看,对变量项τxln(x),若我们用τρxln(x)来替换,其中ρ∈(0,1),函数结构同样是符合理论逻辑的。因此,为了避免函数结构设定的武断性,我们还考虑在已有理论模型上增加变量项τ0.5xln(x)和(或)τ0.5eln(e)。此时,由于公共支出有两种类型,而每类支出增加的变量项都有两种形式,这使所估计的社会产出函数共有四种可能的模型结构。只是就这四种模型结构来说,当非行政支出方面增加的变量项为τ0.5eln(e)时,对应的两个模型的估计效果都不是很理想,这使最终估计的社会产出函数及其对应的计量模型只有两个,分别令它们为模型Ⅰ和模型Ⅱ。其中,模型Ⅰ的结构已经由式(1)给出,而模型Ⅱ的结构则为:

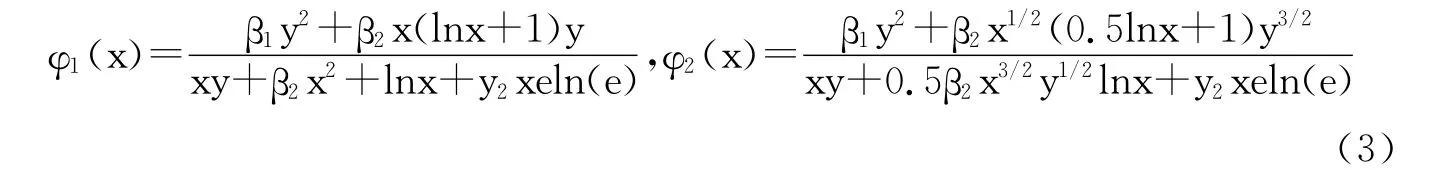

特别地,对两模型所设定的产出函数关于x求导数,可以得到对应的行政支出的边际产出函数φ(x):

(二)参数估计。基于上述函数设定,我们利用《中国统计年鉴》和《中国财政年鉴》公布的行政支出、非行政支出、私人资本、社会劳动力与GDP等数据对社会产出函数及相应的边际产出函数做出计量估计。其中各项数据的含义及统计口径为:(1)行政支出。如前分析所述,是指第一种口径的预算内支出。(2)非行政支出。是指除行政支出以外的其他所有预算内支出(不包括债务支出)。(3)私人投资。基于社会投资总数减去预算内固定资产投资得到。(4)劳动力。为当年年末的就业人数。考虑到我国在2007年进行了政府收支分类改革,此次改革前后政府收支的统计科目发生了巨大变化,改革后政府所公布的统计数据中并没有与改革前口径相一致的行政支出和非行政支出的信息,而且口径一致的信息又很难基于所公布的相关政府支出信息进行测算,因此,本文仅仅局限于1978-2006年这一时间段的数据。在估计社会产出函数时,我们先采用GDP平减指数(以1978年为100)对GDP、行政支出、非行政支出与私人投资四类经济数据进行了平减处理,再采用普通最小二乘估计方法对模型Ⅰ和模型Ⅱ进行计量估计,估计结果见表1。从中可以看到,两模型拟合效果整体上较好:一方面,模型估计参数不仅整体上显著不为零,而且绝大部分变量的系数也均在5%或1%的水平上显著不为零;另一方面,两模型的DW统计值均比较接近于2,说明在统计上不存在明显的序列相关问题。

(三)求解方法。基于模型估计参数及由此得到的产出函数与边际产出函数,利用“Barro法则”,可以对1978-2006年我国各年的合理支付x*进行估计。合理支付x*应该在资本与劳动等外生变量给定的情况下通过令边际产出等于1而得到,但式(3)所给出的边际产出函数含有因变量y,此时,简单地将各财政年度的GDP与非行政支出等数据代入式(3),通过令边际产出等于1来求解合理支付x*会存在问题。同时,这里所设定的产出函数其实是一个隐函数(函数两边均含有变量y),且又难以将其显性化,进而也不能将式(3)中的变量y用一个显函数来替代,以直接基于资本、劳动与非行政支出等数据来求合理规模x*。在这样的情况下,我们采用迭代求解的方式:首先,基于式(3)所给出的边际产出函数,将各年实际的和代入,令φ(x)等于1,得到满足等式的;然后,将所得到的以及实际的向量————代入所估计的产出函数中,得到使等式成立的y,令其为y1;接下来再用y1取代现实的,将y1和一起代入式(3),令φ(x)等于1来求解使等式成立的x。这个过程不断反复,直到找到某一组x*和y*,满足:其一,在式(3)中的y为y*时,令φ(x)等于1而得到的x就等于x*;其二,将x*与向量^Z代入产出函数,使等式成立的y正好是y*。迭代过程结束,由此所得到的x*就是合理支付。这是因为,对于这样的组合x*和y*,可以简单地证明,x*就是在其他外生变量给定的情况下使边际产出等于1的行政支出水平。

表1 社会产出函数估计结果

四、经验估计结果及解释

(一)整体水平。表2给出了基于上述理论与方法而估计得到的x*、πρ与πg。其中,鉴于πg代表的是公职人员所获得的支付超过合理支付的部分,我们可以直接基于πg的大小来对利益归宿结果做出伦理判断。当然,考虑到πg是绝对值,为便于比较,我们定义反映公职人员获益大小的相对指标sg,令sg等于πg/x,sg越大,说明行政支出的利益归宿结构越不合理。表2的数据表明,在1978-2006年,对于全部的行政支出(按1978年价格计算的总规模约为13428.3亿元),模型Ⅰ所估计的归宿于社会公众的普遍利益与归宿于政府公职人员的特殊利益分别为8138.0亿元和5290.3亿元,而模型Ⅱ所估计的结果则分别为8117.4亿元和5310.9亿元。两模型估计结果意味着,从整体上看,行政支出中大约有60%通过一般公共服务的提供、以普遍利益的形式归宿于社会普通公众,而其余的40%则以特殊利益的形式归宿于政府公职人员。这意味着,从整体上看,这29年间我国行政支出利益归宿结构的扭曲是比较严重的。

我国行政支出的利益归宿结构之所以会产生如此的扭曲,直观上无疑可以从单位“价格”的角度——支出超标——来解释。毕竟在我国,行政支出超标是比较普遍和厉害的。其一,人员经费的超标。由于副职多,而且副职中有带括号、享受正值待遇的虚职、职务扩张使支付标准——工资、小车配备及相关的燃油、高速公路过路费以及专职秘书和司机的电话、手机等通信工具开支——得以提高(朱文兴和朱咏涛,2004)。其二,公用经费的超标。如超标准建设办公楼及在办公楼前占用耕地搞大广场、豪华装修办公楼、超标准住房及公务招待超标。就招待费用来说,尽管国家相关政策文件对业务招待费有明确规定,地方与中央各级行政事业单位的业务招待费分别不超过当年单位预算中公务费的2%和1%,但很多行政事业单位的实际业务招待费往往超过规定标准(尹利军和龙新民,2007)。就诸如此类的超标支出而言,公职人员均可以从中获得实实在在的利益,其中人员经费标准的提高使公职人员获得的是直接的、显性的利益,而公用经费超标则使公职人员获得间接的、隐性的特殊利益。

表2 我国行政支出利益归宿结果

与“价格”方面的超支相对应,行政支出利益归宿结构扭曲的另一直观原因是行政支出事项的“数量”扩张。其一,人员规模的扩张。除供养行政人员外,我国财政还负担了庞大的事业机构和人员。在2003年,我国狭义公务员(党政机关工作人员)为653万人,广义公务员(加上社会团体的工作人员)为1050万人,而最广义的财政供养人员(再加上财政拨款的事业单位工作人员)2004年达4489.4万人,差不多29个人养一个财政供养人口(尹利军和龙新民,2007)。其二,事项的扩张。将公费旅游、公款吃喝、公款安装私宅电话与公款送礼等本不应该列入的项目挤入到公用经费中。公用经费事项的扩张也使行政支出规模超出合理的支付水平。

在直观上,我国行政支出利益归宿结构的扭曲可以从开支超标与数量失控这两个方面得到经验解释。至于究竟是何种因素促使上述问题发生,毋庸置疑,这与公共决策机制的一般性质有关。根据公共选择的现代观点,政府具有自我扩张的天性,布坎南(2000)有关政府规模不断扩大的“利维坦”模型以及尼斯坎南(1971)所构建的以权势扩大为目标的官僚行为模型在理论上说明了这一点。行政支出是公众支付给公职人员的价格,其扩张的趋势和潜力更大,进而我国行政支出利益归宿结构的扭曲可以从政府机制的一般性质上得到解释。当然,除了一般性的原因之外,利益归宿结构的扭曲更是与我国行政体制和预算制度特有的制度性缺陷有关。其一,高度集权的行政体制。它使机构及有关人员膨胀难以避免。比如,由于地方的机构设置需要和中央对口,中央每增加一个机构,全国县级以上部门就需要相应增加上千个。其二,政府职能界定不清。这使财政负担了庞大的事业机构和人员。其三,预算约束制度软化。在我国,预决算实行的是政府主导型财政决策程序,这使政府的财政安排权力未能受到有效限制。

(二)时间趋势。表2结果表明,我国行政支出利益归宿结构的扭曲随时间推移而不断加剧,有三个阶段:其一,在改革开放初期(1978-1985年),行政支出利益(总规模约为689亿元)基本上归宿于社会民众,归宿于社会公众的普遍利益为684亿元(占99.3%,利益规模为两模型估计结果的平均值,下同),而归宿于公职人员的特殊利益仅为5亿元(占0.7%)。其二,在1986-1998年,行政支出有明显的归宿于公职人员特殊利益的趋势,但支出利益归宿的主体仍是社会普通公众。就全部支出(大约为3400亿元)来说,归宿于社会公众与公职人员的普遍利益与特殊利益分别约为2956亿元(占86.9%)和444亿元(占13.1%)。其三,1999年之后,行政支出归宿于公职人员的特殊利益规模和比例非常高。在1999-2006年,对于全部的9339亿元支出,归宿于社会公众的普遍利益仅为4488亿元,而归宿于公职人员的特殊利益则高达4851亿元,行政支出利益归宿于公职人员的特殊利益比例整体上已超过50%。

那么,随着时间的推移,我国行政支出利益归宿结构的扭曲为何日益恶化呢?关于这一问题,由于利益归宿结构的扭曲是现实支出规模偏离合理支付水平的结果,进而在现实支出规模固定的情况下,趋势形成的原因可以从合理支付的动态变化上得到解释。众所周知,随着经济的发展,尽管行政支出的绝对规模有扩张的必要,但由于行政支出所提供的公共产品和服务一般都具有规模经济,此类支出对经济发展的弹性往往小于1,即一般来说行政支出合理的相对规模应该是不断下降的。马克思曾预言,行政管理费占国家财政支出的比例会随着社会经济的发展而不断下降。而在经验层面,有统计表明,各国的人均收入水平与行政管理支出水平呈现明显的反比关系(杨宇立,2009)。我国的相对规模合理水平(x*与y的比值)就是逐年下降的。在此情况下,即便实际行政支出的相对规模保持不变,归宿于公职人员的特殊利益比例会随合理支付规模的下降而上升。

一方面是现实支付给定下合理支出水平的动态变化,另一方面也是更为重要的一方面则是给定合理支付水平下现实规模的变化,即可以从现实支出水平变化的角度来解释行政支出利益归宿结果。自改革开放以来,我国行政支出的现实规模不断扩大,这与改革开放以来行政支出发展所面对的制度环境演变——财政观念的改变及财政状况的变化——有关。具体来说,其一,在改革开放初期,受传统计划体制下建设型、积累型财政观念的影响,行政支出规模受到了限制。其二,随着改革开放的不断推进,在20世纪80年中期至90年代中后期,积累型财政观念逐渐被消费型财政观念所取代,公共财政的建设过程往往被人们理解为消费支出的增加过程。观念的改变突破了原有制约行政支出扩张的道德约束,为行政支出的扩张提供了可能。只是在此阶段,由于放权让利引致财力不断吃紧,国家财政收入(不包含国内外债务收入)占GDP的比重由1978年的31.1%不断下降至1995年的10.3%,政府增加行政支出的幅度在一定程度上受到预算支出总规模缩小所形成的预算限制。在这种情况下,虽然行政支出的利益归宿结构有偏向于公职人员的趋势,但偏向的幅度尚不是很大。其三,在1994年分税制改革之后,政府财力不断宽裕,国家财政收入占GDP的比重不断提升,到2006年已经达到18.3%。政府财力的扩大使之前由财力有限所形成的预算约束在很大程度上得到了突破。而同时,严格有效的财政制度约束又没有形成。于是,行政支出规模急剧膨胀(特别是在1999年之后),进而使公职人员的获益比例迅速扩大。

五、结 论

本文研究的主要目的是就改革开放以来我国行政支出归宿于公职人员的特殊利益与归宿于社会公众的普遍利益做出经验估计并给予适当的解释。研究表明,在1978-2006年,受财政预算约束等多方面因素的影响,行政支出归宿于社会公众的普遍利益与归宿于公职人员的特殊利益的相对比例约为3∶2。而随着行政支出的增长,利益归宿结构逐渐从偏向于社会公众向偏向于公职人员转变。进入21世纪以来,行政支出归宿于公职人员的利益比例已经超过50%。因此,经验研究结论意味着,为矫正利益归宿结构,应该降低我国行政支出的相对规模,或者说降低向公职人员的实际支付水平。以2006年的状况为考察对象,按照最严厉的标准,行政支出规模应该削减1/2。而在长期,由于行政支出相对规模的合理水平应该逐年下降,从规范的角度来说,应使行政支出的相对规模逐年缩小(至少不应该上升)。

那么,我国行政支出的短期规模调整如何才能实现?如何才能在长期发展中抑制支出扩张的冲动而维持其良好的发展趋势?由于利益归宿结构扭曲问题的产生与财政制度约束的不完善有关,要改变利益归宿结构,必须对财政制度约束进行改革。毕竟在我国,尽管在1998年就立志要建设“服务型政府”,但至今尚未建立起能有效遏制行政成本上升的机制和体制。行政权力过大,行政成本不公开、不透明,舆论、民众与社会团体难以对行政成本实施有效监督,“服务型政府”的建设并未能有效遏制行政支出的肆意扩张。相反,与此相关的机构改革反而促使行政支出规模扩张。至于如何构建遏制行政成本上升的财政制度约束,具体涉及两种基本方式:其一,实体性制度约束。比如,就行政支出规模做出明确限定。周天勇(2011)就曾主张通过总量的限制——规定行政支出不得超过财政总支出的15%——进行“倒逼”,以迫使政府收敛其公务消费、公费招待与公费旅游等。其二,程序性约束。主要通过财政透明等财政预算程序改革、加强人大在财政预算中的作用来强化政府的财政约束,改变政府开支中“我来编制计划、我来收入支出、我来使用监督”的状况。

[1] 布坎南·马斯格雷夫.公共财政与公共选择——两种截然不同的国家观[M].北京:中国财政经济出版社,2000.

[2] 郭庆旺,贾俊雪.政府公共资本投资的长期经济增长效应[J].经济研究,2006,(7):29-40.

[3] 鲁格瑞.公共支出归宿分析[A]沙.公共支出分析[C].北京:清华大学出版社,2009.

[4] 谢夜香,陈芳.我国行政管理支出规模的理论分析与实践探讨[J].财政研究,2008,(6):42-45.

[5] 杨宇立.公共财政框架内的行政支出变化趋势研究[J].上海经济研究,2009,(11):46-53.

[6] 尹利军,龙新民.行政管理支出中存在的问题及其优化策略[J].改革与战略,2007,(11):31-33.

[7] Aaron H,McGuire M.Public goods and income distribution[J].Econometrica,1970,38(6):907-920.

[8] Arrow K,Kurz M.Public investment,the rate of return,and optimal fiscal policy[M].Maryland:Johns Hopkins University Press,1970.

[9] Barro R.Government spending in a simple model of endogenous growth[J].Journal of Political Economy,1995,98(5):S103-S125.

[10] Bishop G A.Income redistribution in the framework of national income accounts[J].National Tax Journal,1966,19(4):378-390.

[11] Chobanov D,Mladenova A.What is the optimum size of government?[J].www.ime.bg.2009.

[12] Devarajan S,Swaroop V,Zou H.The composition of public expenditure and economic growth[J].Journal of Monetary Economics,1996,37(2):313-344.

[13] Gillespie W I.The effect of public expenditures on the distribution of income:An empirical investigation[A].Musgrave R A.Essays in fiscal federalism[C].Washington,DC:Brookings Institution,1965.

[14] Karras G.The optimal government size:Further international evidence on the productivity of government services[J].Economic Inquiry,1996,34(2):193-203.

[15] Karras G.On the optimal government size in Europe:Theory and empirical evidence[J].The Manchester School,1997,65(3):280-294.

[16] Maital S.Public goods and income distribution:Some further results[J].Econometrica,1973,41(3):561-568.

[17] Reynolds M,Smolensky E.Public expenditures,taxes,and the distribution of income:The United States,1950,1961,1970[M].New York:Academic Press,1977.

[18] Wulf L D.Fiscal incidence studies in developing countries:Survey and critique[J].Staff Papers-International Monetary Fund.1975,22(1):61-131.