大旅游视角下目的地旅游系统分析——以舟山群岛新区为例

2013-11-13张鹏

张 鹏

(浙江传媒学院管理学院,浙江 杭州 310018)

旅游系统是各种旅游事象的集合体,是通过旅游者的旅游活动使各组成要素相互联系、相互作用构成的一个有机体,它具有实现旅游价值的整体功能。[1]按区域可以将旅游系统分为客源市场系统、通道、目的地旅游系统三部分,其中目的地旅游系统对实现区域旅游开发规划和旅游行政管理,促进经济、社会、环境的协调发展具有重要作用。在这个复杂巨系统中,由于其具有开放性、复杂性、进化性、整体性等特征,因此研究和实践中不仅需要考虑旅游产品开发、旅游形象定位、旅游产业布局等内容,还需要综合考虑社会、经济、行政管理等方面,尤其是当前大旅游思想在旅游规划中的应用越来越广泛,大资源、大产业、大市场、大系统观[2]的出现使目的地旅游系统更为复杂。

国外旅游系统研究起源于20世纪70年代,国内的研究则从20世纪90年代开始,李文亮等[3]和郭长江等[1]对旅游系统理论进行过详细评述。在目的地旅游系统方面,研究重点放在功能系统、空间系统、产业系统上,其中功能系统重点在于分析旅游要素和信息的流动情况,空间系统重点在于分析旅游要素的空间拓扑结构,产业系统的重点则在于分析旅游产业关联和融合。最早提出旅游功能系统的是苏联地理学家B.C.Преображенский[4],将地域旅游系统划分为旅游管理、旅游吸引物、旅游技术保障、旅游市场营销 4 部分。Gunn[5]的旅游系统包括需求和供给两个子系统,而供给子系统包括吸引物、促销、信息、服务、交通5个部分,国内学者杨新军和刘家明[6]将目的地旅游系统划分为旅游吸引物、信息引导市场促销、相关服务设施与其他关联产业、交通4部分,王金伟[7]将旅游系统划分为目的地系统、客源地系统、支撑系统、发展环境系统和出行系统5部分,系统之间通过客流、信息流、能量流、物质流产生关联。旅游产业系统分析是大旅游研究时的重要内容,虽然学者们对大旅游产业系统的划分方法不完全相同,如徐琳等[8]将大旅游产业划分为核心产业、辅助产业、关联产业,彭华[9]将大旅游产业划分为核心层、拓展层、波及层,事实上都是根据旅游产业与其他产业的关联程度来划分的。目前倾向于利用系统科学对旅游系统进行理论分析,将旅游系统视为复杂巨系统,分析其非线性[10]、自组织性[11]、网络性[12]等特征。归根到底,旅游系统研究和实践的社会目的是价值增值,包括经济价值、环境价值和社会价值3个方面的统一[13]。目前的旅游系统研究将重点放在了要素流动和经济系统两方面,而忽略了环境系统和社会系统的地位,尤其是在大旅游发展背景下,经济、社会、环境之间的联系越来越密切,各系统间的作用逐渐趋于均衡,因此需要对目的地旅游系统进行拓展,以适应旅游规划和管理的新变化。

一、大旅游理念和目的地旅游系统

(一)大旅游理念

大旅游理念以系统科学和可持续发展思想为理论基础,是我国旅游规划专家结合中国实际提出的规划和发展理念,该理念将一切对游客具有吸引力的东西视为旅游资源。旅游项目和旅游产业范围也随之扩大,重视产业合作和区域合作,从而使旅游规划和发展理念在广度和深度上都得到提升。彭华[14]提出“旅游无限化”的规划理念,与大旅游理念基本相同,包括资源无限、项目无限、空间无限、旅游者无限、旅游产业无限、旅游大环境和大旅游形象等内容,并提出不同发展水平的旅游地发展阶段论,其中高级阶段即为大旅游发展阶段。具体见表1。

表1 旅游地发展阶段

侯晓丽等[2]认为大旅游是随着旅游综合性、开放性和需求多样性的不断加强,把旅游业作为动力产业,跨行业、跨区域、跨所有制、跨资源属性的联合协作而形成的大旅游产业体系,是满足多种旅游需求,产生综合功能效益,协调人与自然关系的新型旅游活动。大旅游包括大资源、大产业带、大产业链、大市场、大系统。具体见图1。

图1 大旅游内涵解析

(二)目的地旅游系统结构与演变

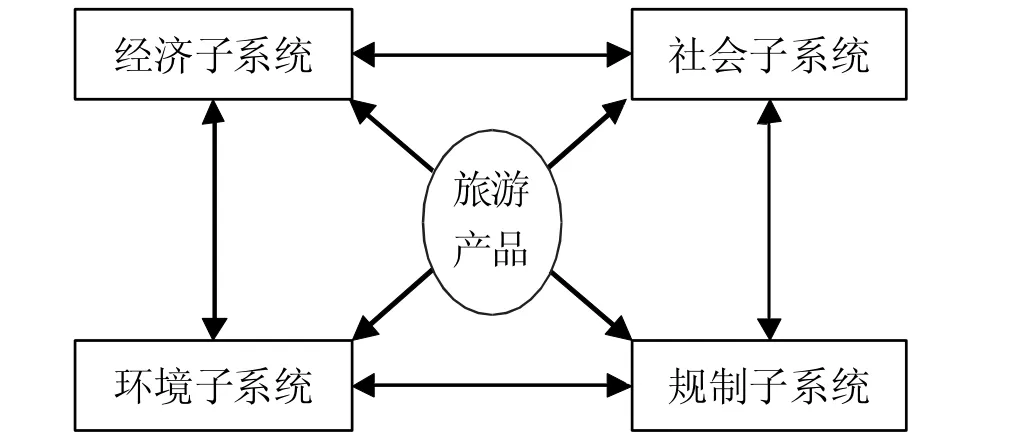

在大旅游发展背景下,目的地旅游系统的重点不再是经济系统,而是以旅游产品为核心,以旅游可持续发展为出发点,注重经济、社会、环境的协调发展,社会系统和环境系统获得与经济系统同等的地位。同时还需要一个统筹部分,由政府负责各方面的工作和安排,称为规制系统,所有子系统以旅游产品开发和质量为出发点。具体见图2。

图2 目的地旅游系统构成

根据彭华提出的旅游地发展阶段论,不同发展阶段中目的地旅游系统各子系统的特征和作用不同。在发展初期,旅游地的主要目的是吸引大量游客,提高旅游收入、财政收入和当地居民收入水平,因此会更强调旅游的经济属性;在发展中期,随着旅游产品质量的提升、游客的个人意识和社会意识的觉醒,旅游产品开发就需要保证旅游的可持续发展,这时需要保证区域生态和文化的完整性、特色性,旅游的社会、环境属性越来越明显,经济、社会、环境实现协调发展;在大旅游发展阶段,旅游与区域经济实现整合发展,旅游发展与区域发展目标在多方面实现重合,各子系统实现一体化发展。

在大旅游时期,旅游经济子系统中旅游产品的范围扩大、旅游市场类型增加、旅游产业范围扩大、区域合作增强;在旅游社会子系统中,当地居民既是旅游资源的供给者,又是消费者,并且为外地游客提供帮助,丰富旅游服务;在旅游环境子系统中,不仅要注意保护自然和文化资源,还要考虑城市环境卫生、文化传承和发扬等;在旅游规制子系统中,不仅要考虑旅游行业内部管理和监督,还要协调其他部门和产业运行。

二、大旅游视角下目的地旅游系统解析

(一)旅游经济子系统

旅游经济子系统由旅游资源、旅游市场、旅游产业构成。在大旅游时期,旅游资源的范围得到拓展,凡是能吸引人们到异地出游的因素都可以称为旅游资源,其范围不仅包括自然山水、文物古迹、宗教圣地、重大事件,还包括商务会展、城市风情、宜人气候、明星企业、特色产品等。旅游产品开发的目的是为了吸引外地游客前来,因此新建休闲娱乐设施、改造旅游购物场所,举办会展节庆、修缮特色城区等都是旅游发展中需要考虑的内容。同时,旅游地形象的作用越来越大,需要在统一的旅游地形象下发展特色旅游资源,为了防止与周边地区形成恶性竞争,差异化的形象定位和区域合作成为必然。旅游市场范围扩大,观光客的比重下降,休闲旅游者的比重增加,由于生活压力增大、收入提高,人们不局限于在黄金周出游,而是在周末和带薪假期期间,与亲朋好友一起去享受森林浴、温泉浴、农家乐、健身等,城市旅游、会展、探险、科考、修学、修身等旅游市场种类和范围扩大。旅游产业延伸范围扩大,旅游核心产业与金融、农业、工业、商业、房地产业、物流、传媒、医疗卫生等直接相关产业的关系更加密切,产业链延伸范围扩大,产业融合现象普遍,产业效益达到最大化。

(二)旅游社会子系统

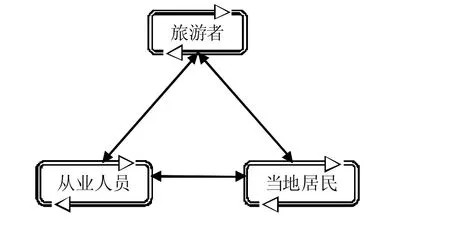

旅游社会子系统的主体包括旅游者、从业人员、当地居民三方,主要内容包括旅游认知、社会互动和幸福感。在大旅游时期,旅游活动不仅与旅游行业从业人员和旅游者相关,还与旅游地居民相关,因为当地居民的群体素质、好客程度、文化生态完整性关系到旅游市场范围和游客回头率。

在旅游认知方面,旅游者的个人意识形成,在旅游活动中追求个性化、被尊重、平等、帮扶等;从业人员具有服务意识、集体意识、合作意识和国际标准意识;当地居民将个人意识与本地的社会意识统一,形成统一的社会形象和全民服务意识,认识到自己是旅游社会中的一员,旅游软环境发育成熟。

在社会互动方面,三种行为主体内部和之间都存在互动。旅游者之间会通过传统媒介和新媒介产生关联,面对面交流、电话、即时通讯软件、电子媒体等各种方式都可以使相识或不相识的人产生交集,前往同一个旅游地,形成合作关系,旅游者之间在信息交流、生活、维权等各方面帮扶现象活跃;从业人员之间集体意识增强,通过培训、产业关联产生交流互动,且行业内部交流无障碍;当地居民在日常生活中产生互动。在大旅游时期前,旅游者和从业人员的交流更多,表现为交易和冲突;大旅游时期,当地居民成为旅游文化氛围的营造者,与从业人员相互学习,为旅游者提供无偿和有偿服务,与旅游者产生互动。具体见图3。

图3 旅游社会子系统中的社会互动

由于旅游服务配套完善、全民服务意识强烈,游客的旅游体验质量很高,从业人员和当地居民的个人意识与区域社会意识相一致,并从游客的体验中获得满足感,因此三种主体的幸福感都很强。

(三)旅游环境子系统

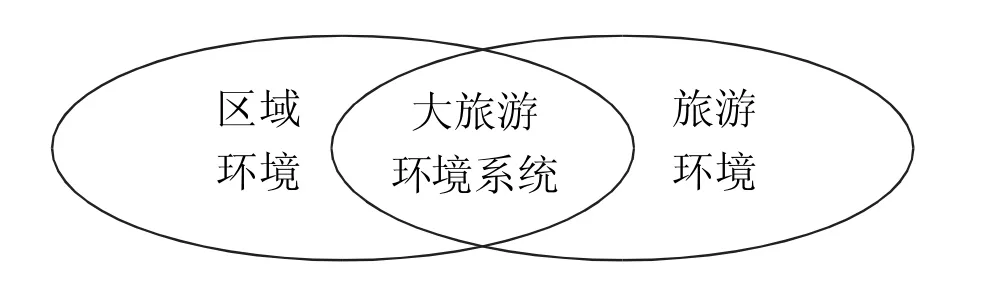

旅游环境子系统包括自然环境和人文环境。大旅游有利于城市经济发展和环境改善,旅游环境要与城市发展相结合,如图4所示。有两种可供选择的模式,一是旅游发展服从区域发展,那么区域环境优先考虑城市功能,二是区域发展服从旅游发展,区域内其他产业以支撑旅游产业发展为目的,区域环境优先考虑旅游功能,这两种模式都有利于保护环境。在区域发展规划和管理中应关注旅游环境改善和文化遗产挖掘,基础设施、房屋、休闲设施、企业等建设考虑自身功能时,还需要兼具旅游功能和环境改善功能,这样旅游目的地的空气、水质、土壤、环卫、文物遗迹、特色街区等能够在旅游发展中得到充分保护与优化。

图4 旅游环境子系统

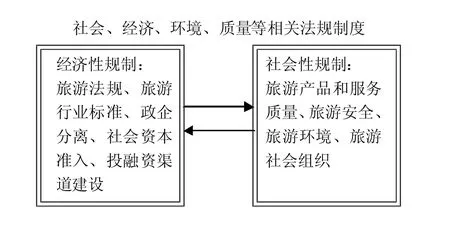

(四)旅游规制子系统

旅游规制子系统包括经济性规制和社会性规制两种,如图5所示。在大旅游时期,旅游规制非常重要,由旅游规制部门来协调旅游经济、社会、环境发展,由于此时旅游发展涉及利益主体多、利益关系复杂、利益诉求多,需要完美地协调各种行为。这时的主要特点是旅游行业标准完善、国家和区域旅游行业管理制度形成、国家旅游法确立,社会资本自由进出旅游行业、社会性规制成为行业管理的主要手段。当前我国的目的地旅游系统中,规制子系统的完善还有大量工作需要做,首先制定“旅游法”是最迫切的任务,并建立起相应的执法队伍,以立法和执法作为旅游规制发展的先导;其次真正实现政企分离,通过旅游局规范、激励旅游企业的行为,通过管理委员会协调、监督旅游服务行为,旅游企业按照市场经济原则开展生产经营活动。

图5 旅游规制子系统

三、舟山群岛新区海洋旅游系统分析及对策

以大旅游理念确定的目的地旅游系统是一个复杂巨系统,从整体上把握区域旅游发展情况是研究复杂巨系统提出的必然要求,同时需要根据旅游目的地的区域经济、资源条件、行政管理体制等各方面差异,确定未来发展战略。如果当地旅游发展理念先进,旅游经济、社会、环境协调发展,居民生活幸福,可以根据发展情况对旅游发展进行局部调整,并不断更新和增加旅游产品,扩大旅游收入;如果当地旅游发展相对滞后,则可以通过跨越式发展,在资源开发、旅游要素整合、服务提升、政策规范等多方面同时行动,实现对旅游经济发达地区的赶超。

(一)舟山群岛新区旅游发展现状

舟山群岛新区是我国唯一的正省级新区,位于浙江省东北部,是我国两个以群岛建立的地级市之一,海域面积广阔,全市总面积2.22万km2,其中海域面积2.08万km2,由1390个岛屿组成,占全国的五分之一。最具特色的旅游资源是海岛风光、海洋文化和佛教文化,与其他地区相比有很明显的差异。该地区旅游发展具有以下几个特点:

1.交通的相对封闭性。目前的对外交通方式包括公路、水路和航空,对外公路仅舟山跨海大桥连接舟山和宁波,对内交通则通过舟山跨海大桥连接了本岛和册子岛、金塘岛,通过其他桥梁连接了本岛与周边的长峙岛、鲁家峙岛、朱家尖街道;岛内交通基本上通过水路连接,连接岛外的水路交通还包括嵊泗县至上海、六横镇至宁波,但是水路受气候影响较大,大风大雨天气都会影响水路的通畅;舟山普陀山机场仅有6条空中航线。

2.经济的开放性。舟山群岛新区的传统产业是渔业,从生产角度看捕鱼需要到周边海域作业,从消费角度看需要将渔产销往外地以交易其他商品,造就了舟山人的思想和行为具有明显的外向性。同时,根据《舟山群岛新区发展规划》,舟山将建设成为东部地区重要的海上开放门户、现代海洋产业基地、海洋综合开发试验区、陆海统筹发展先行区,更需要舟山群岛新区开放思想和政策,加强国内合作和国际合作。

3.资源的独特性。“海天佛国”高度概括了舟山群岛新区的旅游资源,核心旅游资源包括普陀山佛教文化资源、港口资源、海洋资源等。其中观音文化在佛教中占据独一无二的地位,通过文化认同吸引外地游客;港口和海洋资源则与内陆地区有极大的资源差异,通过文化差异性吸引外地客人。

4.海洋旅游产业地位的重要性。2012年舟山群岛新区旅游总收入266.76亿元,相当于地区生产总值的31.3%,对当地经济发展做出了巨大贡献。而且从未来发展趋势来看,文化产业在国民经济中的地位越来越重要,旅游作为文化产业的重要组成部分,也将继续在舟山群岛新区发展中占据重要位置,如普陀山岛、朱家尖岛、桃花岛、嵊泗列岛等岛屿的主要功能就是海洋旅游。

(二)舟山群岛新区海洋旅游整体发展策略

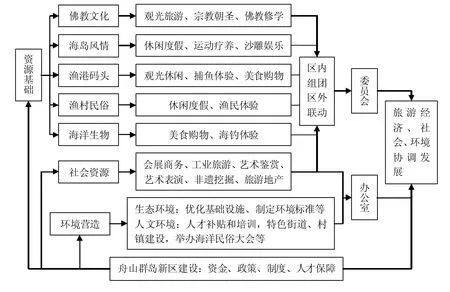

舟山群岛新区的设立,对旅游业而言既是契机也是挑战,海洋旅游产业的发展将得到大量的人力和物力支持,但是如果旅游发展速度相对滞后将会拖累其他产业的发展。从当前海洋旅游发展情况看,明显落后与其他地区海洋旅游发展,也与国家级新区的地位不符,利用大旅游思想指导当地海洋旅游发展是一个很好的选择,全面改善旅游发展的经济、社会、环境和制度条件,实现跨越式发展。图6所示的资源基础属于旅游经济子系统,社会资源属于旅游社会子系统,环境营造属于旅游环境子系统,旅游委员会和舟山群岛新区建设属于旅游规制子系统,各系统之间通过资金、价值链、政策等产生交流和交集。

图6 舟山群岛新区海洋旅游发展模式

1.旅游经济发展策略。改善当前旅游产品单一状态的任务最为迫切,需要打造两三个名牌旅游产品,延长游客逗留时间,提升知名度。依托普陀山发展传统观光、宗教朝圣、禅宗修学产品,依托朱家尖和嵊泗列岛发展休闲度假、运动疗养和沙雕娱乐产品,依托桃花岛发展影视旅游产品,依托沈家门渔港发展海鲜美食、渔民体验、购物娱乐等旅游产品,依托白沙、东极、岱山等岛屿发展垂钓、渔家乐等产品。同时与当地的优势产业融合,如在主要岛屿发展游艇和邮轮旅游,在鲁家峙发展创意产业园区科考商务旅游,在六横岛举办海洋产业博览会,在朱家尖和定海发展艺术表演等。

2.旅游社会发展策略。渔民小富即安的思想较为严重,因此当前任务是加强沟通交流,提升本岛居民参与旅游发展的积极性。利用现代媒体建立招商引资、人才引进、舟山群岛新区城市建设、旅游信息交流平台,连接舟山群岛新区和客源市场,加强沟通和交流;利用特色街道、特色村镇建设,制定旅游服务标准,建立服务体系;利用浙江省“进村入企”加强旅游发展、政策、机遇等各方面宣传,使当地居民主动参与旅游发展。

3.旅游环境发展策略。海洋生态相对脆弱,加强环境监测和评定,制定海洋生态环境标准指导旅游开发十分重要,依托舟山群岛新区建设,改善基础设施、生态和人文环境。按照旅游公路标准修建宁波至六横至普陀区、洋山岛至嵊泗列岛至岱山至本岛的连岛大桥和公路;对各区县城区进行具有海岛风格的街区改造,实现购物、餐饮、娱乐等功能的统一;对具有特色的村镇进行改造,体现海岛风情。制定环境评价和检测体系、特色村镇街道评价标准、旅游服务评价标准体系,并与浙江大学海洋学院、浙江海洋学院和浙江省其他院校建立合作关系,建立人才培养体系,依托政策优势,建立人才培训和补贴机制,改善生态和人文环境。建立旅游信息交流平台,统一旅游形象,提高居民的服务意识和游客自觉意识。

4.旅游规制策略。旅游规制负责从整体把握旅游发展及协调,该子系统是否符合实际情况是影响旅游协调发展的关键因素,但是目前舟山群岛新区旅游行政体制和制度安排是最薄弱的环节,进行旅游管理体制改革就成为当地旅游发展最迫切的任务。由旅游委员会负责旅游行业内部管理,包括制定各种政策、制度、标准,实现政企分离,各景区实现归口管理并确定统一的管理机构,建立投融资平台;建立舟山新区政府一把手分管的旅游管理办公室,负责协调新区其他部门工作、监督和改善旅游产品和服务质量、旅游安全、投诉处理、环境、专业咨询等工作。

随着我国旅游业的蓬勃发展,旅游已与社会经济方方面面产生了紧密的联系,大旅游、产业融合成为许多地区发展的理论基础,但是不容忽视的是在旅游发展中重经济、轻社会、环境和体制的现象大量存在,因此从系统科学的角度指导旅游发展显得十分重要。在大旅游发展背景下,利用系统科学理论指导旅游发展,有利于整合各种资源,实现旅游目的地快速协调发展。

[1]郭长江,崔晓奇,宋绿叶,等.国内外旅游系统模型研究综述[J].中国人口·资源与环境,2007,17(4):101-106.

[2]侯晓丽,董锁成,贾若祥.旅游规划整合——对“大旅游”内涵的再认识[J].旅游学刊,2005,20(4):43-50.

[3]李文亮,翁瑾,杨开忠.旅游系统模型比较研究[J].旅游学刊,2005,20(2):20-24.

[4]ЦИНШЕН B.Основы Территориальной Организации Рекреационного Хозяйсвта[M].Одесса:Астропринт,2003.

[5]GUNN C,VAR T.Tourism Planning:Basics Concepts Cases(4thed)[M].New York:Routledge,2002.

[6]杨新军,刘加明.论旅游功能系统——市场导向下旅游规划的目标分析[J].地理学与国土研究,1998,14(1):59-62.

[7]王金伟.灾害旅游及灾害旅游系统的初步研究——兼论旅游系统[J].旅游学刊,2009,24(2):91-96.

[8]徐琳,董锁成,艾华,等.大旅游产业及其发展的影响和效益——以甘肃省为例[J].地理研究,2007,26(2):414-424.

[9]彭华.河南省旅游发展总体规划(2006-2025)[R].广州:中山大学旅游发展与规划研究中心,2005.

[10]周佳,薛东前.基于非线性特征的旅游系统模型研究[J].曲阜师范大学学报,2010,36(1):113-116.

[11]徐菁,靳诚,沙润.基于熵的区域旅游系统的自组织研究——以长江三角洲为例[J].南京师大学报:自然科学版,2008,31(2):130-134.

[12]赵磊.基于网络视角的区域旅游系统概念体系辨析[J].北京第二外国语学院学报,2011(7):15-25.

[13]赵磊.网络:旅游系统研究的新经济社会学转向[J].旅游学刊,2011,26(2):20-27.

[14]彭华.区域旅游规划新理念[J].广东旅游,1997(7):55-57.