《东方学》的限度与东亚的特殊性

2013-11-13张蔚

张 蔚

(河南艺术职业学院基础部,郑州450002)

在《东方学》中,萨义德所分析和论述的事例大多是西亚和阿拉伯地区,而对东亚和南亚,乃至非洲、大洋州,较少论述。对于他笔下的“东方”为什么没有包括印度、日本、中国等国,他自己交代说:

“我的出发点是:英、法、美对作为一个整体的东方的经历;什么样的历史和学术背景使这一经历得以发生;这一经历的性质和特征是什么。我将这一已经受到限定(但仍然过于宽泛)的问题再次限定到英、法、美对阿拉伯和伊斯兰——它们在长达千年的时期内共同代表着东方——的经历上,这样做的原因我待会儿再加说明。做此限定之后,东方有相当大的一部分——印度、日本、中国以及其他远东地区——似乎被排除在外,这并不是因为这些地区过去不重要(它们显然一直很重要),而是因为人们在讨论欧洲在近东或伊斯兰的经历时完全不考虑其在远东的经历。”[1]22

这表明萨义德在写作《东方学》时对东亚、南亚的缺席是有意识的。他只能以他经验过的生活为基础,对西方的东方学展开批判。《东方学》出版后,他也力图突破自己的出身背景和知识关注点的局限,他后来出版的《文化与帝国主义》,在范围上突破了阿拉伯地区的局限,延伸到印度、澳大利亚等国家,但对于地处东亚的中国、日本仍然没有涉及。显然,萨义德之所以一直回避东亚地区,除了他出身背景和知识学力的局限外,还有他研究方法上的局限。他的研究方法似乎更适于处理曾经拥有长期被殖民历史的地区,而对从未被西方列强完全殖民过的东亚地区则束手无策。他在《东方学》中曾经专门写下了这样的话:“我想,大部分人文学者非常乐意接受这样一种观念:文本存在于语境之中。”[1]17这话既包含着我们一般所理解的文本与语境的关系,也包含着他分析这些文本时所得出的结论或理论概括,也只适应这些文本所指涉的语境。也就是说,他的东方主义,只能在西亚和阿拉伯等地区的历史语境中才能有效。即便他在《文化与帝国主义》中将研究范围广大了,他也依然小心翼翼地回避着东亚,这是他的限度,也是他的清醒。

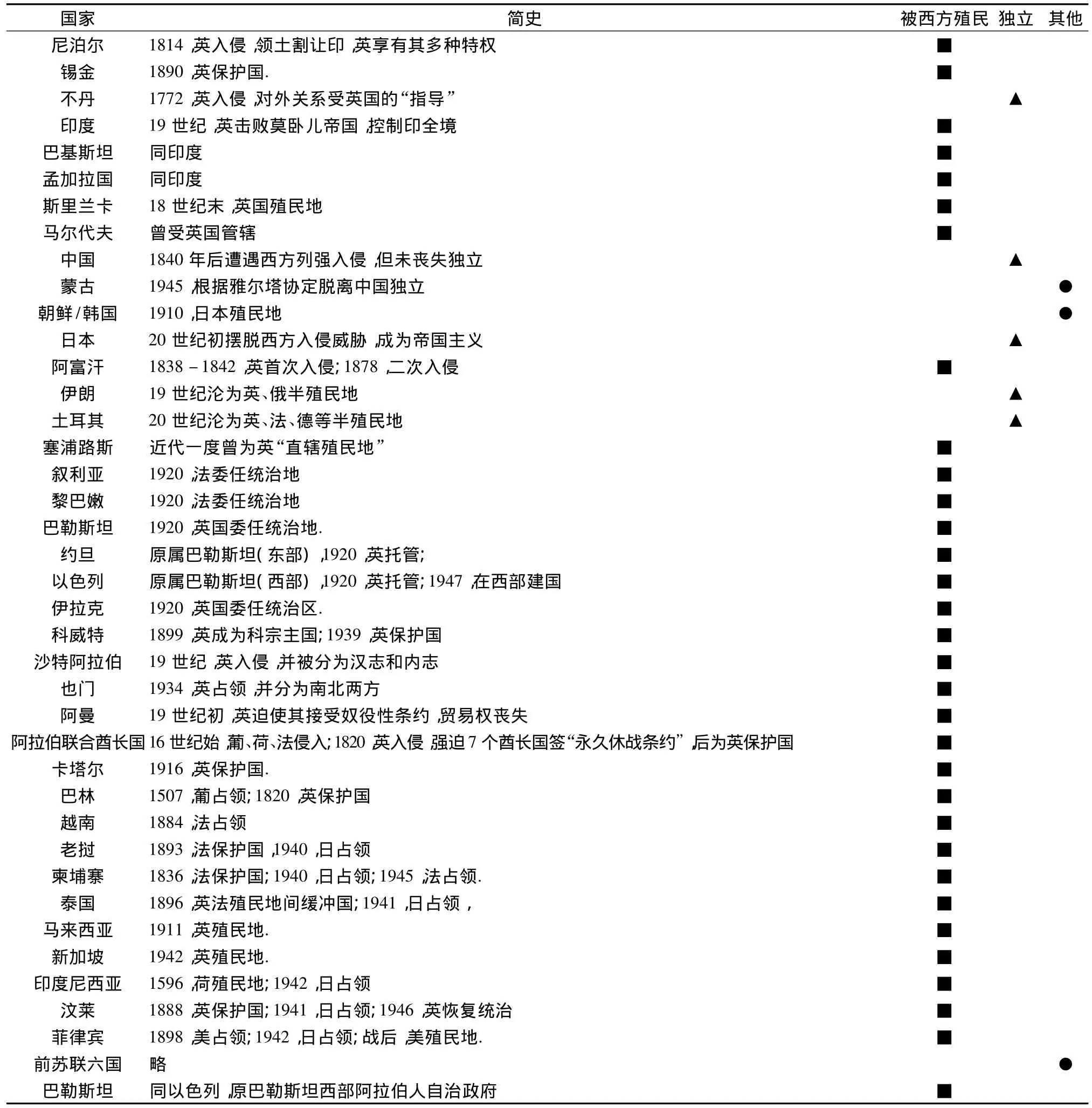

无论是在《东方学》还是在《文化与帝国主义》中,萨义德都回避了东亚,这个限度也说明东亚地区具有它的特殊性。东亚包括中国、日本、朝鲜/韩国,只要略查一下亚洲各国的简史,就可以明了东亚三国①在被殖民的东方格局中所处的特殊位置。为了比较的简明,下面列表中的国家只限于亚洲各国。

从表1可以看出,亚洲现行的40多个国家中,■项占绝大多数,●项虽然在西亚和南亚也有几个,但除了土耳其外,基本上无法发挥地区作用。只有东亚三国中,除了朝鲜/韩国在1910至1945年之间,成为日本的殖民地外,在遭受西方强烈殖民威胁的同时,完全或基本上保持着主权的独立。西方殖民主义从西向东的扩张,呈现着由强到弱的态势,形成了19-20世纪东亚在西方殖民史中的特殊位置。

这种在西方殖民史中的特殊位置,使东亚在面对西方列强的殖民主义扩张时,表现出与南亚、西亚和阿拉伯等被殖民化的国家和地区不同的文化抵抗策略。正如黄悦先生所指出的:“西亚和东亚的不同,就在于当西方文明和西方的大炮一起控制了那些国家时,被殖民国家的人民对西方文明的抵制,就如同抵制西方的大炮一样,具有了同样的反抗意义。因为这种文明入侵,不仅带着傲慢,还对当地的传统文化进行强制性破坏。而当地人对西方文化的接受和亲近,也更多地带有奴化色彩,总之,那不是主动接受的,是只有接受了才不会被歧视和虐待的结果,是一种被迫的教化过程。……东亚则不同,它受到大炮的轰击和威胁,可还没到亡国的地步,所以抵抗列强大炮的同时,逐渐明白了只有学习西方文明,‘师夷之长技’才能‘治夷’。所以,东亚知识分子对西方文明的接受和近亲,是主动的,是准备把这种文明化作自己的武器,是一种主动的接受过程。”②

表1

中国作为一个东亚大国,在遭受西方殖民威胁和侵害的时候,从抵抗和失败中学会了既抵抗又学习,这一历史过程是任何后殖民理论都无法加以说明的。因此,后殖民主义理论用在中国就该分外小心,一不留神,就会东施效颦。例如,国内学术界和批评界由冯骥才《论鲁迅的功与“过”》一文(《收获》2000,2)引发的一场关于“国民性”论争的风波,冯骥才在充分肯定鲁迅的小说成就和鲁迅对国民“集体性格”的深刻揭示与批判的同时,指出“鲁迅的国民性批判来源于西方人的东方观”,有人发现,冯骥才暗示的“鲁迅中了传教士的计”,并非自己的“新颖”看法,而是“承青年学者刘禾的分析而来”[2],冯先生的文章,不过是刘禾国民性神话理论的一次批评实践而已。

作为旅美学者的刘禾,在其著述《一个现代性神话的由来:国民性话语质疑》中,考察“国民性”的历史时,找到了其外国来源——“19世纪的欧洲种族主义国家理论”。这个理论的特点是,“它把种族和民族国家的范畴作为理解人类差异的首要准则(其影响一直持续到冷战后的今天),以帮助欧洲建立其种族和文化优势,又为西方征服东方提供了进化论的理论依据,这种做法在一定条件下剥夺了那些被征服者的发言权,使其他的与之不同的世界观丧失了存在的合法性,或根本得不到阐说的机会。”[3]68在这一前提下,刘禾认为,晚清和“五四”时谈论中国“国民性”的中国思想先驱们,无意中都屈服了这种理论。刘禾着重分析了史密斯的《中国人气质》与鲁迅“国民性”批判的内在“张力”。刘禾从“跨语际实践”的视角认为:“知识从本源语言进入译体语言时,不可避免地要在译体语言的历史环境中发生新的意义……”[3]68刘禾认为:斯密思传递的意义在译体语言中被鲁迅重新诠释和利用,于是鲁迅据此观点塑造了阿Q这个人物,其实暗示了鲁迅中了“西方中心主义”的毒,自我东方化了。刘禾的这一论断立即招来众多学者的质疑。

杨曾宪指出,“刘文的基础命题虽是提问,但已经先验地给出了答案,即‘国民性’话语是一种神话知识,是为西方殖民者张目的霸权话语。”[4]杨文一针见血地指出,“刘禾混淆了两个国民性‘话语’概念,一个是从属于种族主义国家理论的国民性话语,一个是一般的国民性话语或国民性概念。”前者属于刘禾批判的对象,而后者“只是一种对事实进行概括的描述性话语”[4],刘禾之所以会颠覆梁启超、鲁迅等先驱所开辟的、一个世纪以来中国知识者所实践的“改造国民性”命题,就如同王耀文在文章中曾特别提到张兴成的《东方主义的全球化逻辑》,在这篇并未涉及“国民性”讨论的文章中,作者提醒道:“东方主义不是一个一成不变的东西,而是一种流动变化的权力运作策略。思考东方主义必须注意语境化,从本源上说,它是作为西方文化制度内部的自我批判,从边缘文化立场解构文化中心主义的霸权的一种理论策略。”[5]

他还特别提醒“中国批评界”:“如果忽略了萨义德的双重批判视野,我们就很难搞清批判的对象和问题的症结。后殖民理论如果被不加检审地套在第三世界文化身上,就‘又重新产生了一种可以追溯到殖民时期的不平衡的话语格局:一种把宗主国的观念结构投射到全球其他地方的话语格局’。但如果以解构‘西方中心主义’、‘西方霸权’为借口,将‘西方’作为我们文化的一切问题的罪魁祸首加以批判(比如所谓的‘失语症’理论),而忽略了对本土权力的深入辨析,这不仅不能解决问题,恰恰是在掩盖问题,制造新的文化霸权和文化中心主义。”[5]

由此可以发现,刘禾针对“国民性”话语的“跨语际实践”,其实是一种把“西方文化制度内部的自我批判”,转化为一种貌似第三世界对西方中心主义的批判,为此不惜牺牲已深深扎根于本土并有百年历史的中国知识者的自我批判。在某种程度上,真正与后殖民批评内在逻辑不谋而合的正是中国的这种“国民性批判”实践,而刘禾所谓的“国民性神话”论则与萨义德批评的“现代东方自我东方化”异曲同工,属于第三世界留美学者的“自我西方化”,即另一种意义上的“自我东方化”。

注释:

①此处从历史和文化的角度,把朝鲜/韩国看作一个国家。

②引文来自黄悦先生对笔者请教的回信。

[1]萨义德.东方学[M].北京:三联书店,1999.

[2]冯骥才.论鲁迅的功与“过”[J].收获,2000(2).

[3]刘禾.语际书写[M].上海:三联书店,1999.

[4]杨曾宪.质疑“国民性神话”理论[J].吉首大学学报,2002(1).

[5]张兴成.东方主义的全球化逻辑[J].读书,2004(3).