黄骅海域浮游植物群落结构的季节变化

2013-11-12张晓举温若冰于海洋冯春晖

张晓举,温若冰,于海洋,冯春晖

(1. 国家海洋局 北海海洋工程勘察研究院,山东 青岛 266003; 2. 国家海洋局 北海环境监测中心,山东 青岛 266033;3. 中国海洋大学 海洋生命学院,山东 青岛 266003)

浮游植物是海洋有机质的主要生产者,作为海洋食物网结构的基础环节,在海洋生态系统的物质循环和能量转换过程中起到重要的作用。浮游植物群落结构、生物量及生产力的变化通过碳通量[1]和热通量[2]影响着气候变化,同时也对气候变化和人为活动做出响应[3],浮游植物群落结构、生物量及生产力的变化是海洋生态学研究的重要内容[4],也是海洋生态系统容纳量研究的重要依据。黄骅海域位于渤海湾西南端,北以天津为界,南以大口河为界,浅海水域面积1 700 km2,是渤海湾海洋生态系统重要的结构单元,受大陆性气候及径流输入的陆源物质影响十分明显。其海洋生物资源丰富,曾是多种重要经济鱼类的索饵场、洄游场和产卵场[5],生态环境的变化直接或间接影响着渤海湾乃至渤海的海洋生态系统。通过4次季节性调查,分析了浮游植物群落结构及数量变动情况,对于揭示调查海域浮游植物生态系统对外部环境的响应机制,研究调查海域生态系统的稳定性和容纳量都有十分重要的意义,同时也为渤海湾生态系统的研究和保护提供基础资料和科学依据。

1 研究方法

1.1 采 样

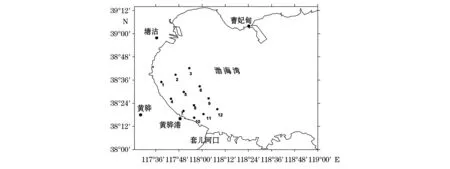

调查海域位于渤海湾西南(117°38′51.6″~118°7′53.4″E,38°16′32.4″~38°42′16.2″N),水深为2~15 m,共设 12个站位(采样站位见图1)。该海域是渤海湾生态系统的近岸部分,受大陆性气候及陆源污染的影响十分明显。由于水利设施及工、农业取排水的增加,调查海域沿岸河流客水成为径流的主要水体,且污染严重[6-7]。入海河流的流量、污染物携带量等规律等的改变,在相对开放的近岸海洋生态系统中径流等因素的影响不能忽视。为反映陆源物质对调查海域浮游植物群落的影响,2010年在搜集调查海域沿岸水文资料和现场踏勘的基础上选取径流量具有代表性的春(4 月)、夏(8 月)、秋(10月)、冬(12 月)四个季度为海上采样时间。

采样用浅水Ⅲ型网,自水体底层至表层垂直拖取样品用体积分数为5%的福尔马林溶液固定保存,在Nikon-TE2000U倒置显微镜下鉴定和计数。环境要素的调查与浮游植物采样同步,在超过10 m水深处进行水下0.5 m、5 m和底层样的采集,采样和室内分析方法按《海洋调查规范》[8]进行。

图1 浮游植物采样站位示意图Fig.1 Sampling stations of phytoplankton in the Huanghua waters

1.2 数据分析

均匀度:J=H′/log2S

丰度:d=(S—1)/log2N

优势度:Y=ni/N×fi

ni为第i种的细胞数量;Pi=ni/N,N为采集样品种的所有种类总细胞数;S为采集样品种的种类总数;fi为该种在各站中出现的频率,Y>0.02即确定为优势种。

Jaccard相似指数P=c/ (a+b-c),式中a、b为相邻季节物种种类数量,c为两季节共有物种种类数量,以指数的高低来衡量相邻季节浮游植物群落的更替程度。利用同步观测到的水温、盐度、叶绿素a及营养盐质量浓度等数据,分析浮游植物与环境因子的相关性,分层采样时取各层平均值进行相关性分析。使用统计软件SPSS17.0进行pearson相关性分析。

2 结 果

2.1 浮游植物群落特征

黄骅海域浮游植物共发现3门28属75种,其中硅藻门24属67种、甲藻门3属7种、金藻门1属1种。硅藻门以角毛藻属种类最多(14种),圆筛藻次之(13种),菱形藻最少( 6种),硅藻在种类数量和细胞数量上均占优势。甲藻门以多甲藻种类最多,共2种,金藻门仅小等刺硅鞭藻(Dictyochafibula)1种。赤潮生物共34种,其中硅藻27种、甲藻6种、金藻1种。种类数量以秋季最多,达41种,冬季次之,共35种,夏季30种,春季最少,为28种。浮游植物的生态类群可分成3类: 1)广温近岸类群:代表性种类为中肋骨条藻(Skeletonemacostatum)、偏心圆筛藻(Coscinodiscusexcentricus)和尖刺菱形藻(Nitzschiapungens)等,这些种类在调查海域全年均有分布,是调查海域浮游植物的主要生态类群。2)暖水类群:由暖水近岸类群和暖水高盐类群组成,是调查海域浮游植物重要的生态类群。暖水近岸种类全年都有分布,代表种类有旋链角毛藻(Chaetoceroscurvisetus)、佛氏海线藻(Thalassionemafrauenfeldii)和琼氏圆筛藻(Coscinodiscusjonesianus)。暖水高盐性种类主要分布于夏、秋两季,代表性种类有星脐圆筛藻(Coscinodiscusasteromphalus)、透明辐杆藻(Bacteriastrumhyalinum)和大角角藻(Ceratiummacroceros)等。3)暖温类群:这一类群数量较少,对浮游植物群落结构贡献有限,代表种类有柔弱根管藻(Rhizosoleniadelicatula)和冕孢角毛藻(Chadocerassubsecundus)[9-10]。

2.2 浮游植物数量分布

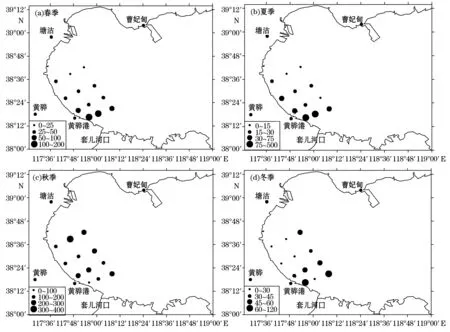

调查海域浮游植物细胞数量平均为89.88×104个/m3,季节变化明显。春季浮游植物平均细胞数量为56.70×104个 /m3,其中甲藻细胞数量为0.17×104个/m3,占浮游植物总数0.3%。细胞数量高值区位于调查海域南部的大口河附近,平面分布呈现自南向北递减趋势。夏季浮游植物细胞数量平均值为65.70×104个/m3,高值区依然位于大口河口附近海域,11号站的浮游植物数量多达448.50×104个/m3,10号站次之,达106.37×104个/m3,这可能与大口河径流的营养盐输入有关。甲藻平均细胞数量0.37×104个/m3,占总细胞数量的1.20 %。秋季浮游植物的细胞数量平均值为190.68×104个/m3,其中甲藻的细胞数量平均值为7.67×104个/m3,占总细胞个数的4.10 %。浮游植物细胞数量的平面分布规律不明显,高值区位于远岸区域,琼氏圆筛藻和偏心圆筛藻的细胞数量高,对浮游植物细胞数量的分布产生了较大的影响。冬季浮游植物细胞数量为全年最低,为46.42×104个/m3,其中甲藻平均值为1.29×104个/m3,占总数量的2.8%。高值区位于远离岸线的深水区域,调查海域南部近岸区域有一个高值区的分布。

图2 浮游植物细胞数量的平面分布和季节变化(单位:×104个·m-3)Fig.2Horizontal distribution and seasonal abundance of phytoplankton(unit:×104ind·m-3)

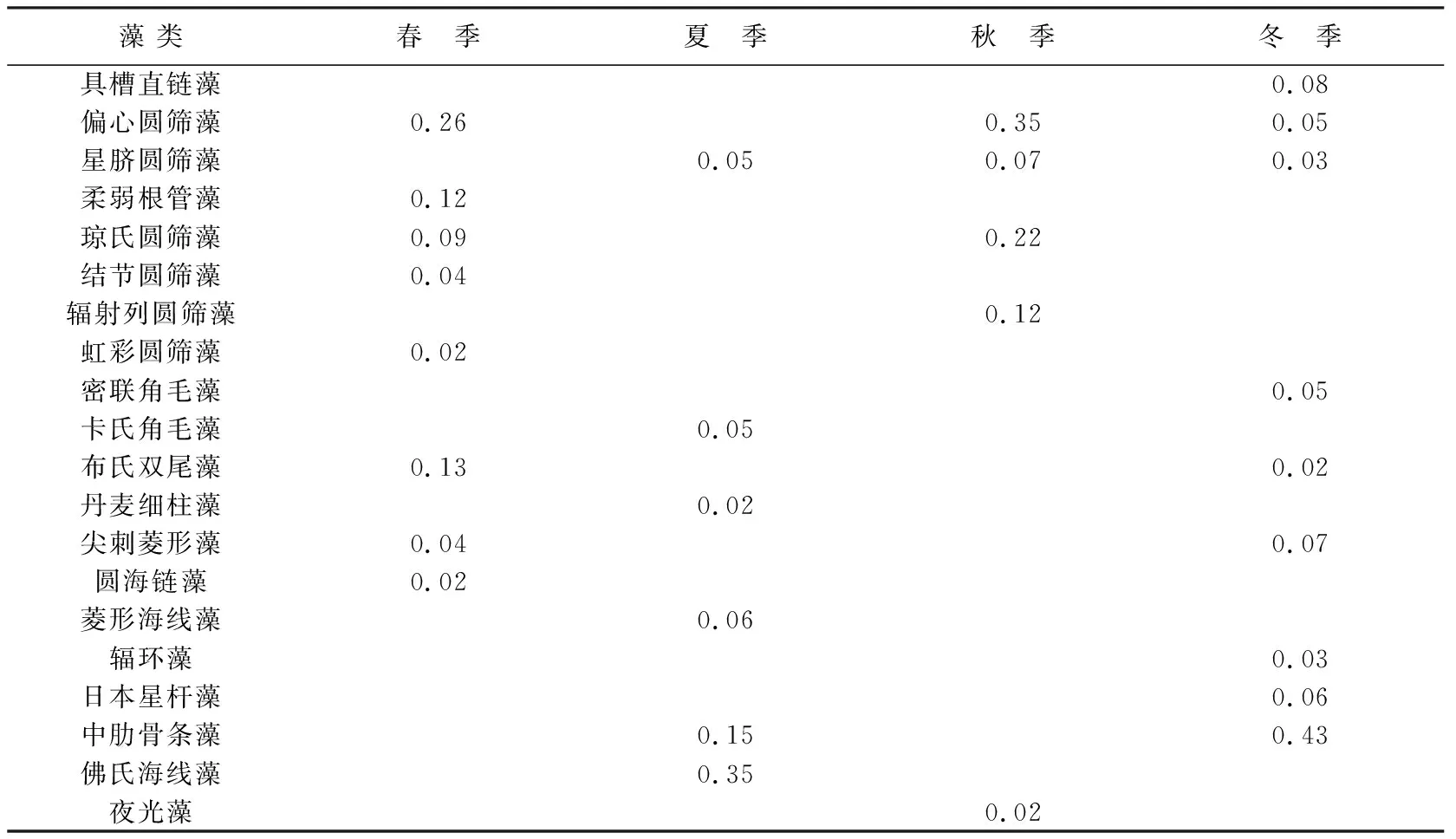

2.3 优势种和季节演替

圆筛藻属是春季浮游植物群落重要的优势类群,其中偏心圆筛藻优势度最大,优势度达0.26。温带近岸性种类布氏双尾藻(Ditylumbrightwelli)和暖温性种类柔弱根管藻在浮游植物群落中也占有较高的优势地位。夏季浮游植物种群以暖水性种和广温近岸性种为主,圆筛藻属优势地位下降。佛氏海线藻平均数量22.93×104个/m3,优势度高达0.35,是调查海域重要的优势种之一。中肋骨条藻、菱形海线藻等本地区系种类也发展成为优势种。秋季圆筛藻属优势上升,偏心圆筛藻再度成为优势种,琼氏圆筛藻、辐射列圆筛藻(Coscinodiscusradiatus)等圆筛藻属也在浮游植物群落结构中占有一定优势。夜光藻(Noctilucascintillans)大量繁殖,细胞数量高达4.88×104个/m3,成为浮游植物的优势种之一。冬季圆筛藻属优势地位下降,夜光藻处于消亡阶段,细胞数量仅为0.93×104个/m3。中肋骨条藻大量发生,细胞数量19.94×104个/m3,占浮游植物细胞总数的43.0%,成为优势度最大的种类。由于冬季水体混合作用强烈,假性浮游性种类具槽直链藻(Melosirasulcata)和菱形海线藻(Thalassinoemanitzschioides)在浅水区域出现,成为冬季浮游植物群落的优势种。

浮游植物种类的季节演替较为明显。其中冬、春两季浮游植物群落演替最为明显,共有种类10种,其Jaccard相似性指数最低,为 0.19;春、夏两季相似性指数略有上升,为0.21;夏、秋季共有种数上升至17种,相似性指数为0.32;秋、冬两季相似性指数最高,为0.42,群落演替相对平稳。从相似性指数的变化趋势分析,随着季节的推移,浮游植物的演替趋于平稳。

表1 浮游植物优势种及优势度Table 1 The dominant species and predominancey of phytoplankton

注:空白表示该种在对应季节优势度<0.02,非优势种

2.4 浮游植物群落结构分析

黄骅海域浮游植物多样性指数季节平均值为2.80,浮游植物群落比较稳定。夏季浮游植物多样性指数最低,浮游植物群落结构相对简单。秋季多样性指数开始上升,至冬季达到全年最高值,春季有所下降。假性浮游种类的出现是冬季多样性增加的原因之一。均匀度指数平均值为0.76,春季为全年最高值,至秋季达到全年最低,冬季有所升高;丰度指数最低值发生在春季,随着时间推移逐渐上升,变化趋势与Jaccard相似性指数的变化趋势一致。研究中发现,多样性指数与地表径流量之间存有相反的变化趋势,这足以说明地表径流对浮游植物群落稳定性产生一定具体影响,但这有待进一步深入研究。与历史同季节资料[11]相比,浮游植物群落的多样性水平略有上升。

表2 浮游植物生态指数Table 2 Community indexes of phytoplankton

2.5 浮游植物与环境因子的关系

根据现场调查获得的同步资料(表3),黄骅海域水质与历史同季节资料[11-12]相比变化不大。

表3 黄骅海域浮游植物调查环境参数Table 3 Environmental parameters of the Huanghua waters phytoplankton

调查海域受季风、水深和太阳辐射等因素的影响,外海区的温度变化幅度小于近岸水域的。受沿岸大小径流的影响,近岸的盐度低于远岸海域的。春、冬两季浮游植物数量分布与单一环境因子间没有显著的相关关系(表4)。这可能是由于浮游植物种类对温盐及营养盐等环境因子的要求各不相同所致。夏季降水量增大,径流携带的大量营养盐进入海水,对浮游植物的生长和繁殖起到了促进作用,表现为浮游植物数量与磷酸盐质量浓度呈显著正相关(p<0.05),磷酸盐质量浓度较高的河口近岸水域成为浮游植物的高值区;径流在输入营养盐的同时对海水也起到了物理稀释作用,表现为磷酸盐、无机氮质量浓度较高的河口区域盐度较低,对低盐水有较强耐受性的广温近岸性种类在近岸区域有广泛分布,数量上也占有一定优势,说明盐度对浮游植物种类组成和数量分布的影响也十分显著(p<0.01),径流对浮游植物数量及分布的影响十分明显。秋季浮游植物细胞数量与无机氮显著相关,与温度极显著负相关,数量达到全年最大值。高值区多位于水深较大的区域,这些区域表底层水温差较大,无机氮质量浓度较高,垂直对流相对强烈,分析其原因主要有2个:1)秋季表层水温下降,海水表底层温差越大,越有利于水体的垂直对流,垂直对流的加强,将底层营养盐混合至上层水体,丰富的营养盐尤其是无机氮的上升促使浮游植物的大量繁殖[13];2)较适宜的温度条件为浮游植物大量繁殖提供了客观条件。相关性分析结果表明温、盐和营养盐是影响夏、秋两季浮游植物数量分布的主要因素,径流对浮游植物的影响主要体现在流量较大的夏季。

表4 浮游植物数量与环境因子的相关性Table 4 Correlations between phytoplankton and environmental factors

注:“*”表示显著相关,“**”表示极显著相关

3 讨 论

1)黄骅海域浮游植物由硅藻、甲藻和金藻构成,共计75 种,其中赤潮种类34种。浮游植物群落以硅藻为主,广温近岸类群是浮游植物群落主要的生态类型,暖水类群次之,暖温类群对浮游植物群落的贡献最小。种类数量秋季(10月)>冬季(12月)>夏季(8月)>春季(4月)。浮游植物的优势种类多为赤潮物种,在调查期间未发现大量增殖的现象。角毛藻属和圆筛藻属是渤海湾的优势种[10,13-15],本次调查中发现角毛藻在种类数量上仍然占据优势,但在细胞数量上优势下降明显,圆筛藻属成为调查海域的主要优势类群。

2)浮游植物数量的季节分布特征与渤海的双峰结构[16]不同,呈现单峰特征。调查海域大陆性气候为主导,海水温度与盐度受季风和沿岸大小径流的影响较为明显。春季干旱少雨,径流量较小,调查海域营养盐含量较低而盐度较高,不能为浮游植物生长繁殖提供所需的营养物质,故浮游植物细胞数量较低。夏季降雨量增加,地表径流输入了大量的营养物质,浮游植物开始大量生长和繁殖。相关性分析的结果也表明,浮游植物细胞数量与磷酸盐质量浓度显著相关,与盐度之间呈现极显著负相关。夏季浮游植物数量受沿岸径流的影响明显。秋季水温开始下降,垂直对流加强,底层营养盐和上层水混合,营养盐含量上升,营养盐的营养驱动力使浮游植物的细胞数量与营养盐的变化趋势相协调,同时温度接近硅藻繁殖的适宜温度[17],促使浮游植物增殖,浮游植物细胞数量达到全年最大值[13],秋季浮游植物的快速生长消耗大量营养盐,导致冬季水体中磷酸盐质量浓度较低,低温和减弱的光照使浮游植物群落进入滞育期,导致浮游植物数量急剧下降。调查海域位于渤海湾底,水体交换能力较弱,夏季浮游植物数量受沿岸河流影响较明显,地表径流携带的营养盐是影响浮游植物数量的重要因素之一。秋季水温通过影响垂直对流成为影响浮游植物数量的重要因素之一。

3)冬、春季浮游植物群落的相似性指数最低,季节演替明显,随时间推移,季节演替程度逐渐下降,至秋、冬季节演替程度降至全年最低;自夏季开始浮游植物的多样性和丰度指数也逐渐升高,至冬季达到全年最高值,浮游植物群落结构逐渐趋于稳定。种类演替可能是浮游植物群落变化的驱动力之一[10]。冬季强烈的水体混合作用,导致假性浮游性浮游植物出现,浮游植物种类有所增加,是冬季多样性指数升高的原因。

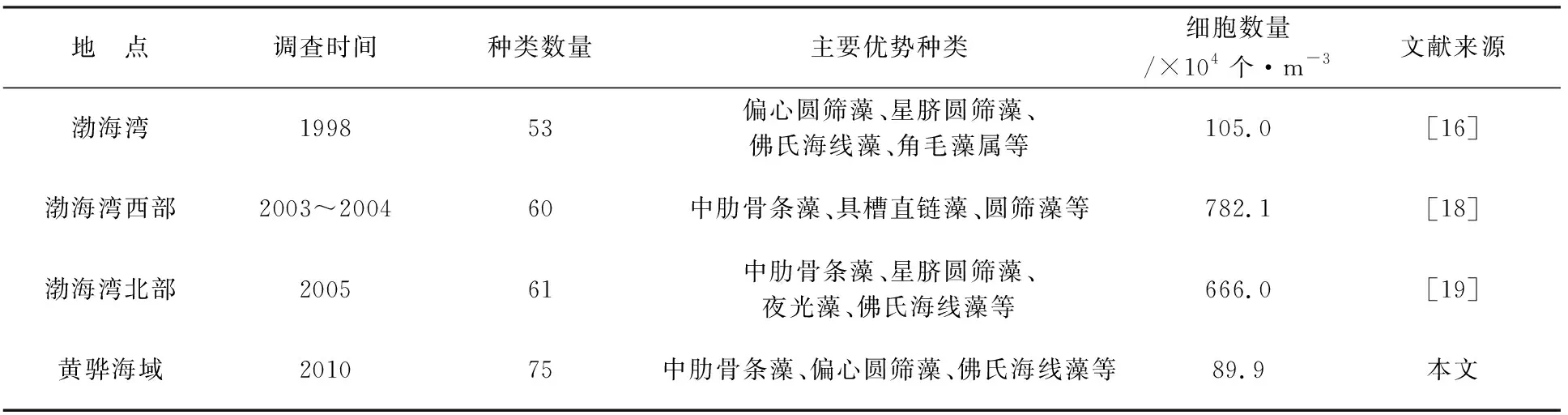

4)在研究海域范围内没有关于浮游植物群落的系统研究,选取王俊关于渤海湾的调查结果[16],及相关文献中的渤海湾和天津近海(渤海湾西部和北部)部分的资料[18-19]进行比较。调查海域浮游植物细胞数量接近渤海湾的平均水平(表5),低于渤海湾西部及北部海域。

表5黄骅海域浮游植物与历史资料的比较Table 5 Comparison of community structure of phytoplankton between Huanghua waters and other waters

主要优势种类变化不大,圆筛藻属优势度上升,角毛藻属的优势度下降,这与渤海近年来的变化特征一致[10]。赤潮种类有所增加,优势度也有所上升,这一现象应该引起足够重视。与渤海湾西部和北部比较,调查海域的浮游植物群落特征与渤海湾整体的浮游植物群落特征更加接近,作为渤海湾海洋生态系统的重要组成部分具有明显的代表性,可作为渤海湾海洋生态系统的子系统加以研究。

参考文献(References):

[1] SARMIENTO J L, TOGGWEILER J R, NAJJAR R.Ocean carbon-cycle dynamics and atmospheric pCO2[J].Philosophical Transactions of the Royal Society of London A,1988,325:3-21.

[2] SATHYENDRANATH S, GOUVEIA A D, SHETYA S R,et al.Biological control of surface temperature in the Arabian Sea[J]. Nature,1991,349:54-56.

[3] HUANG B Q,HU J,LIU X,et al. Review on phytoplankton community structure and its coupling with biological carbon pump under global climate changes[J]. Journal of Xiamen University:Natural Science,2011,50(2):402-410.黄邦钦,胡俊,柳欣,等.全球气候变化背景下浮游植物群落结构的变动及其对生物泵效率的影响[J].厦门大学学报:自然科学版,2011,50(2):402-410.

[4] JIAO X Y,ZHU M Y,WU B L.Studies on the quantum yield of some marine phytoplankton[J].Acta Ecologica Sinica, 1993,13(1):17-24.

[5] WANG L J,CHEN W B,LI C D. Plankton survey of the dredged matter dumping zone of Huanghua harbor Phase Ⅰ project[J]. Journal of Oceangraphy of Huanghai&Bohai Seas,2000,18(2):61-66. 王立俊,陈伟斌,李崇德.黄骅港一期工程疏浚物倾倒预选区的浮游生物调查[J].黄渤海海洋,2000,18(2):61-66.

[6] LÜ Z Q,FU X G,FENG H X,et al. Analysis and countermeasure on water environment changing in Cangzhou for nearly last 50 years[J]. Water Sciences and Engineering Technology,2005,6:34-36. 吕增起,付学功,冯鹤信,等.近50年沧州水环境变化趋势分析及对策[J].水科学与工程技术,2005,6:34-36.

[7] LI X Y,ZHOU B C. Water quality assessment and control measures of sea-going rivers in Changzhou City[C]∥ Sustainable use of water resources and sustainable economic development. Dalian: Dalian University of Technology Press, 2009:536-540.李晓粤,周炳辰.沧州市入海河流水水质评价与防治对策[C]∥变化环境下的水资源响应与可持续利用.大连:大连理工大学出版社,2009:536-540.

[8] GB1263.6-2007 Specifications for oceanographic survey—Marine biological survey [S].Beijing: China Standard Press,2007. GB1263.6-2007海洋调查规范-海洋生物调查[S].北京:中国标准出版社,2007.

[9] SUN J,LIU D Y,WANG W,et al. The net-phytoplankton community of the central Bohai Sea and its adjacent waters in autumn,1998[J].Acat Ecology Sinica, 2004,24(8):1644-1655. 孙军,刘东艳,王威,等.1998年秋季渤海中部及其邻近海域的网采浮游植物群落[J].生态学报,2004,24(8):1644-1655.

[10] SUN J,LIU D Y,YANG S M,et al.The preliminary study on phytoplankton community structure in the central Bohai Sea and the Bohai strait and its adjaenct area[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2002, 33(5):461-471.孙军,刘东艳,杨世民,等.渤海中部和渤海海峡及邻近海域浮游植物群落结构的初步研究[J].海洋与湖沼,2002, 33(5):461-471.

[11] ZHANG J L. A study on phytoplankton and red tide causatiue species in the coastal water of Cangzhou[J]. Hebei Fisheries, 2007,10:13-17. 张建乐.沧州沿岸浮游植物与赤潮生物研究[J].河北渔业,2007,10:13-17.

[12] CUI Y,SONG Y L,YANG Q F,et al. Relationship between Bohai phytoplankton and the physical and chemical environment[J].Marine Environment Scinence, 1992,11(3):56-59.崔毅,宋云利,杨琴芳,等.渤海浮游植物与理化环境关系初探[J].海洋环境科学,1992,11(3):56-59.

[13] WEI H,ZHAO L,YU Z G,et al.Variation of the phytoplankton biomass in the BohaiSea[J]. Journal of Ocean University of Qingdao,2003,33(2):173-179.魏皓,赵亮,于志刚,等.渤海浮游植物生物量时空变化初析[J].青岛海洋大学学报,2003,33(2):173-179.

[14] SUN P,LI R X,LI Y,et al. The net-phytoplankton community structure of the Bohai Sea in late summer, 2005[J]. Advances in Marine Science, 2008,26(3):354-363.孙萍,李瑞香,李艳,等.2005年夏末渤海网采浮游植物群落结构[J].海洋科学进展,2008,26(3):354-363.

[15] SUN J,LIU D Y,XU J,et al.The net-phytoplankton community of the central Bohai Sea and its adjacent waters in spring,1999[J].Acat Ecology Sinica, 2004,24(9):2003-2016.孙军,刘东艳,徐俊,等.1999年春季渤海中部及其邻近海域的网采浮游植物群落[J].生态学报,2004,24(9):2003-2016.

[16] WANG J.Species composition and quantity variation of phytoplankton in shore waters of the Bohai Sea[J]. Marine Fisheries Research, 2003,24(4):44-50.王俊.渤海近岸浮游植物种类组成及其数量变动的研究[J].海洋水产研究,2003,24(4):44-50.

[17] DA SILVA C A, TRAIN S, RODRIGUES L C. Phytoplankton assemblages in a Brazilian subtropical cascading reservoir system[J].Hydrobiologia,2005,537(1/3):99-109.

[18] YANG S M,DONG S G,LI F,et al.Study on ecological environment in Bohai BayⅠ—species composition and abundance of phytoplankton[J]. Marine Environment Scinence, 2007, 26(5):442-445.杨世民,董树刚,李锋,等.渤海湾海域生态环境的研究Ⅰ—浮游植物种类组成和数量变化[J].海洋环境科学,2007, 26(5):442-445.

[19] XU Y S,LIU X B,ZHANG Q F.Studies on species diversity of phytoplankton in the offshore marine areas of the Bohai Bay[J].Journal of Salt and Chemical Industry, 2009,38(6):11-14.徐玉山,刘宪斌,张秋丰.渤海湾近岸海域浮游植物多样性研究[J].盐业与化工,2009,38(6):11-14.