“技”与“理”结合的高职公共书法教学模式构想*

2013-11-08倪旭前

倪旭前

中国书法艺术作为中华传统文化之瑰宝,具有深厚的文化内涵和无可替代的艺术特性。高职院校书法教学的全过程可以说是教师引导学生领悟、欣赏、创造书法“美”的全过程。因此,书法教学对于培养高职学生具备良好的人文素养、身心素质、民族意识、道德情操、思维开发等方面作用明显。

一、高职公共书法教育的现状及形势分析

当前高职公共书法教学对书法教育缺少总体思考,管理也不到位,表现在教学工作上的问题诸多:没有专门的书法教育归口部门,难以形成书法教学的长远规划和决策;未能把相关的书法文化课程纳入第一课堂教学计划;忽视书法师资队伍建设,专兼职教师互动平台少,合作不够深入,管理不够完善;[1]硬件设备投入少;书法教育形式单一,缺少规范标准,学生学习积极性不高等。

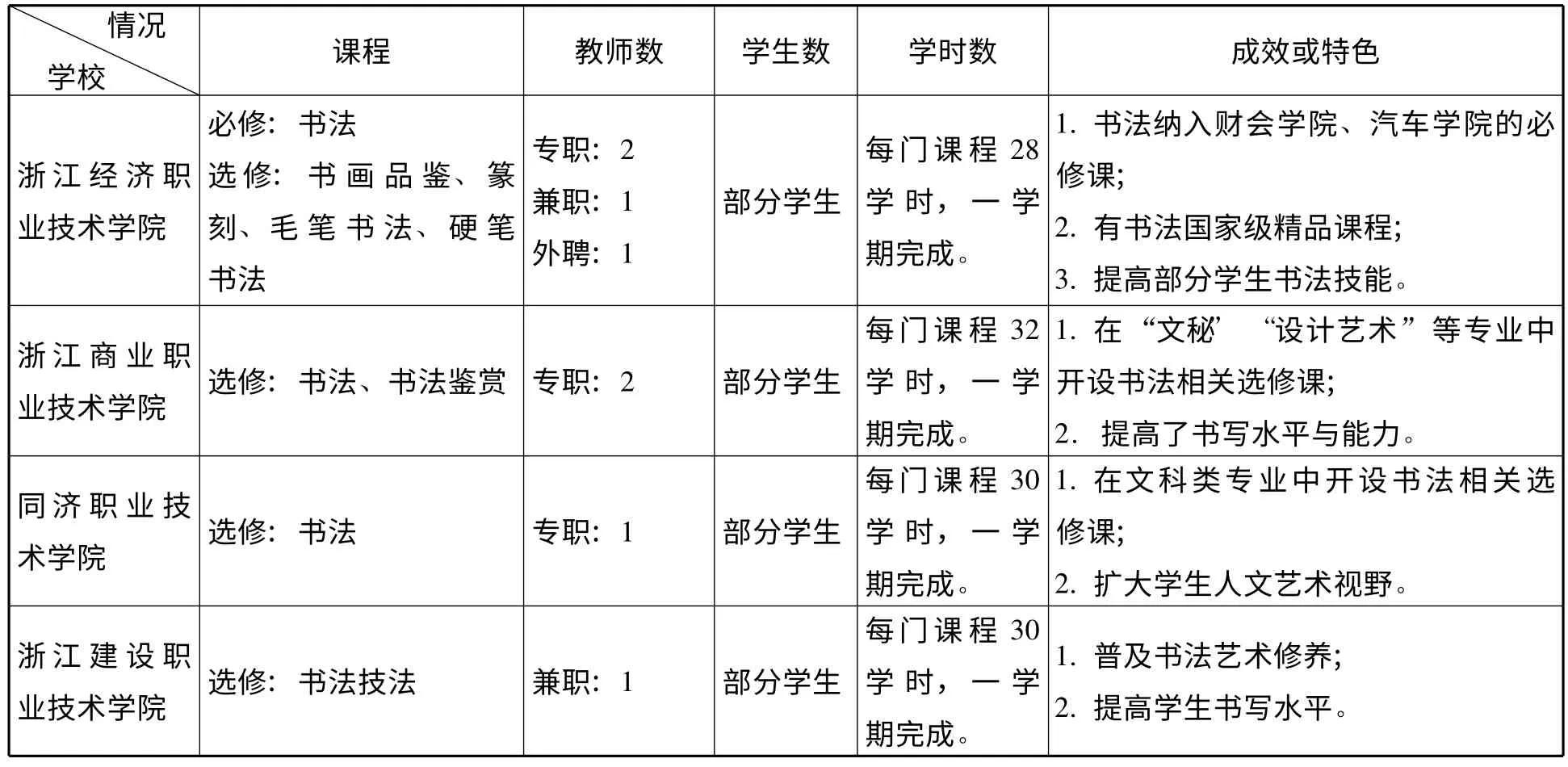

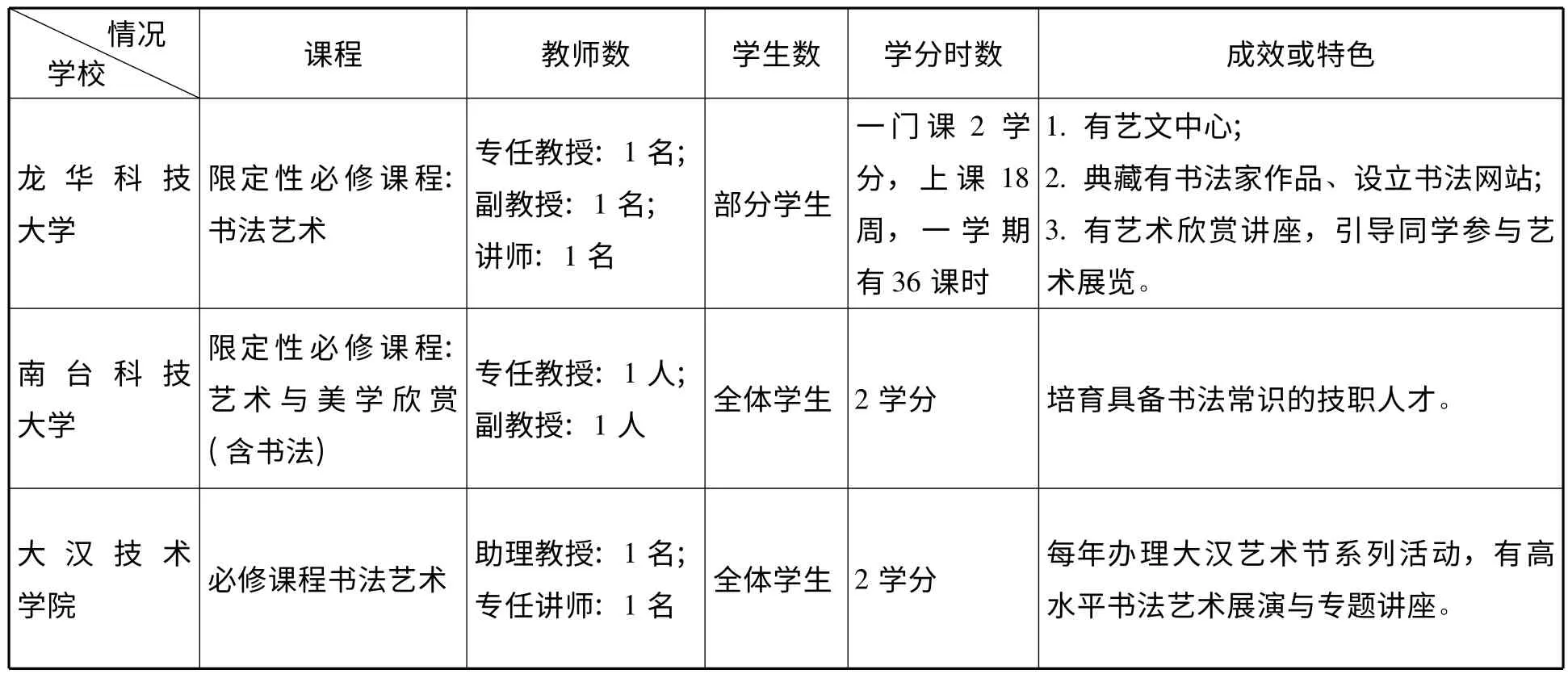

笔者通过对国内一些高职院校多次实地考察和调研,并于2011年5月20—27 日,赴台湾三所高职院校(台湾称“技职类高校”)进行书法教育考察,掌握了台湾高职公共书法教学的第一手资料。总体感觉是,不管是大陆还是台湾,高职书法教学皆有待于改善和提高。见下表1、表2。

表1 国内(大陆)高职公共书法教学调查表

续表

表2 台湾(地区)技职类高校公共书法教学调查表

台湾学者林丽娥通过研究,在《台湾书法教育之现况与评估》中认为:“在(台湾)大专院校的高等教育部分,除了美术系所、中文系所与师范院校语文教育学系列书法为基础课程,及部分重视师范生写字能力的师院规定全校各系学生修习‘写字’课外,其余各系所皆鲜少开设书法相关课程,而书法研究亦相当沉寂。估量台湾书法教育所以不发达的原因,除受其书法刊物不普及、除受其书法教材未系统规划、各图书馆书法图书数据缺乏,及联考制度的影响外,最主要的因素,还在于专业师资的严重不足。”

对当前高职书法教学产生负面影响的因素有两个明显特征:

其一,文化的全球化和键盘时代的到来。从近代大的书法文化发展背景来看,书法的传承和发展经历了诸多的磨难和困惑,一直到现在,仍然可以依稀地感觉到书法艺术的濒危之兆。尽管在偌大的中国,学书者上至八旬老者,下至涂鸦顽童,似乎学书者不乏其人,然而在这种表面繁华的背后却是传统书法艺术的渐行渐远。我们正处于一个人人使用键盘书写的“地球村”时代,这使得书法艺术及其相关的笔墨纸砚文化都在逐渐地消失。

其二,时代的竞争压力。21 世纪是一个充满着社会竞争的新时代,人们的工作节奏明显加快,社会对各方面工作能力的要求也不断提高。这让多数人感到有一种明显的生存压力。这个时代强调创新,文化也走向多元。整天忙忙碌碌的人们,对于古老的书法艺术,似乎望而生畏,无暇顾及。高职师生甚至会质疑:有没必要再开书法课?

当然,影响高职书法教学的也有积极因素。

一是20 世纪末以来“书法热”以及新世纪以来“国学热”的兴起,使得书法艺术也逐渐被重视。如,我国申奥成功后,以“舞动的北京”为主题的中国肖形印成为2008年北京奥运会会标,书法作为中华文化的象征符号,被大家所认同;在2009年的全国“两会”上,有政协委员提出了恢复使用繁体字的提案[2];2010年,我国向联合国申报的书法艺术项目经批准列入了《人类非物质文化遗产代表作名录》。

二是国家对加强高校书法等艺术教育也逐渐重视起来。如《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中,提出了“进一步推进高雅文化进校园活动,丰富校园文化生活,提高学生艺术修养”[3];教育部颁发的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》中,书法鉴赏被列为八项“艺术限定性选修课程”之一。[4]当前,在许多高职院校,开设有书法鉴赏、书法技法等公共书法课程,不少高职院校建有大学生书法社团,举办师生书法展览、名家讲座、名家创作示范等活动,教学层面多,形式丰富。

作为高职书法教育工作者,要充分利用当前书法教育的积极因素,避免非积极因素带来的不良影响。

二、“技”与“理”的教学原理

公共书法教育强调的是一种作为人文教育范畴的公共艺术教育,意在贯通理智和情感,辐射各门学科。自宗白华先生在东南大学开设艺术学课程,倡导“由理入道”至今已逾大半个世纪。目前国内仍存在两种代表性的公共艺术教育范式:一是以清华大学为代表的“由技入道”;二是以东南大学为代表的“由理入道”。湖南理工学院正在探索“由艺入道”,但还没有形成影响。

一般而言,作为书法专业的学生,对待这一古老艺术,往往以传统纯技法学习为主,由简到繁,由浅入深,逐渐达到“由技入道”。这种“由技入道”的教学模式容易形成一种弊端,即过分重视纯技法教学,“技”的最高境界无异于庖丁解牛,游刃有余。过于重视“技”,那么,培养出来的学生很可能成为匠人,即只有技法,而无思想,更不要说创造了。

如果说专业书法学习侧重于对“技”的把握,进而上升到书法艺术的“道”,那么,对于非书法专业学生则往往通过学习一些书法史学、书法美学、书法文化等等,重在掌握其中的“理”,进而上升为“道”。这种“由理入道”的教学模式也容易形成另一种弊端:即过分强调“理”而脱离了“技”,存在单纯的书法文化常识讲解或经典作品图像分析,这样,丰富多彩的书法美育,弄不好就是艺术教条主义或者是空洞的艺术理论传授了。毕竟书法艺术本身是感性的精神的学问,“书法美学是研究感性的科学,不像物理学、化学研究得那么具体”[5]。

其实,单一地采取“由技入道”或“由理入道”教学模式,也不符合高职的生源实际。高职学生生源复杂,由应届、历届高中生和三校(中专、职高、技校)生组成,中学阶段分别接受不同的人文社会科学教育,学科门类单一,书法知识普遍缺乏,自觉接受书法教育意识薄弱;高职学生在校时间一般为2—3年,学习时间非常短暂,这些因素决定了高职学生不可能像艺术院校书法专业学生那样“由技入道”,更不能简单地复制专业书法高等教育。基于这些分析,我们构思探索一种将“技”与“理”两种方式结合起来的综合性的书法教育理念和模式。

三、“技”与“理”相结合的教学目标

“技”与“理”相结合的书法教学目标,并不是要求高职学生既要掌握书法专业的“技”,又要掌握“理”。这种非专业化的“技”与“理”结合的教学目标主要有三点:

1.普及书法文化素养

书法是露出水面的冰山一角,书法艺术的底部是博大精深的中华传统文化。通过学习书法,使学生理解一些基本的中华文化常识;同时也使学生修身养性,培养良好的学习、生活习惯等。

2.实施书法美育

书法是对生活中的美、对客观事物中蕴含的美的高度艺术概括与抽象,同时也是书法家内在情绪与感受的抒发,是借“象”以达“意”,它能使人联想起美好的生活,得到各种美的享受,达到“由理入道”。

3.实施书法基础技法教学

书法技法教学本应符合书法教学既定的系统性和阶段性。但考虑到高职学生的生源实际,高职书法技法教学可打破书法教学既定的系统性和阶段性,而以实用的行书、草书等技能教学为目标。(见表3)

表3 “技”与“理”相结合的教学目标

四、“技”与“理”相结合的书法课程建设

要实现“技”与“理”相结合的书法教学模式,一个重要的途径就是进行相关的书法课程建设。原国务院总理温家宝在2009年谈到高等教育问题时指出:“要对学科布局、专业设置、教学方法进行改革,引导高等学校适应就业市场和经济社会发展需求,调整专业和课程设置。”[6]着眼于“技”与“理”的教学结合课程建设应该凸显以下几个方面:

1.课程定位的中国文化特性

高职书法教学的课程定位是进行非书法专业学生的书法文化素质教育,要让学生充分认识书法的文化根性,进行有思想支撑的书法教学。

在电脑键盘时代,要设法使高职学生对中国文字具有一定的深层感受,能在中学时代了解中国文字的形成、来源,在了解方块字、象形、表意文字这一特征的基础上,更深刻地体味中国书法的独特文化内涵。早在东汉时期,蔡邕就指出:“惟笔软则奇怪生焉”[7]。中国文字书法之所以内涵独特,正在于书法艺术语言之独特,柔软的毛笔,可以创造千奇百怪的线条形态,表达丰富的悲喜情感,用笔的方圆、浓淡、轻重、虚实、向背等等关系,体现了中国道家的阴阳文化以及中国传统的人文精神。

2.课程内容贯通文史哲

课程内容包括经典书法欣赏、书法文化常识、书法美学原理、技法基础训练等等。书法文化常识教学内容包括书法文化及其相关的中华传统文史哲常识。比如,在讲解“书法线条的美”这一原理时,可以用晋代卫铄《笔阵图》:(一横)如千里阵云、(ヽ点)如高峰坠石、(ㄧ竖)如万岁枯藤[8];颜真卿用笔有“锥画沙”之状,怀素有“屋漏痕”之迹,褚遂良有“印印泥”之态,王羲之用笔“入木三分”之说等典故来解析“线条本身的美感(笔画的具象/力感/动感)”。

书法美学原理也可以借鉴美学理论加以分析,使学生初步了解书法美的真正根源。如,毕达哥拉斯学派从“世界的本原是数”这一观念出发,认为美就是由物体形式的比例、对称、和谐、变化统一所显示的数的关系而产生的,“身体的美就在于各部分之间的对称和适当的比例”[9]。发展至英国经验派美学家,如荷迦兹则提出了美的六条法则,认为适宜、变化、一致、单纯、错杂和量适当地混合在一起就能产生美,并据此认为“蛇形线”是最美的线条。[10]柏克又提出美的事物的特征就在于小、光滑、逐渐变化、不露棱角、娇弱以及色彩鲜明而不强烈。[11]书法线条的“一波三折”与“蛇形线美学原理”十分符合。可以说,贯通文史哲是高职书法教学的优化和特色。

3.课程的规范与理论的简易

要做到“技”与“理”相结合,既要规范书法课程教学,又要简化书法专业理论。要防止教学的蜻蜓点水,规范书法课程。要做好以下几点:其一,师资。人才是根本,书法教师最好是“科班”的,不要全是兼职或外聘。其二,规范课堂教学。将书法纳入必修课,而不是仅供学生消遣和欣赏的“辅课”。其三,要有合适的教材。教材要具有实用性,不能千篇一律,或唯名气论,或接轨美院等。其四,保证教学课时量。保证教学课时量,一般应在30 学时以上,这样才能保证公共书法教学质量。

在规范课程教学的基础上,要简易书法理论,使之浅显易懂,教学深入浅出,体现出高职普及书法文化素质教育的特性和宗旨。高职书法文化教学在讲解古代书法家精美绝伦、旷世罕见的书法作品时,应着眼于书法家的思想、生平、时代,强调人品与书品的关系,凸显书法家忧国忧民、刚正不阿、勤勉好学、潇洒脱俗的人格力量,以此来引领和震撼学生的心灵,激起学生继承发扬民族文化传统的热情,产生积极向上的动力,健全自己的人格,培养良好的心理素质,增加书法的德育功能。

五、“技”与“理”结合的书法教学法

在21 世纪的今天,时代讯息万变,竞争激烈,学生要学习的东西很多。高职书法教师只有采取多样、灵活的教学方法,才能提高学生学习的积极性,实现教学的高效率。

1.多层次教学法

“技”与“理”结合,同时开设《书法欣赏》与《书法技法》类课程,两者可按一定比例分配学时。教师采取灵活的教学方法,使学生通过技法的学习和实践,通过对笔画形态、结构规律等形式美的把握,增进对经典书法审美能力的提高。相反,通过对书法线条的审美把握,对经典书法的欣赏和观摩,促进了对线条技法的练习实践。两种教学方式相得益彰,互相促进。(见表4)

表4 多层次教学法

2.针对专业的教学法

普通院校的书法实践教学可以结合学生的专业有所侧重。对于工科学生,可以尝试在篆刻技巧方面进行强化训练,以求将篆刻技法与数控等刻字艺术相结合。考虑到工科专业的办学特色,也可以倡导书法教育与高新技术、工业技术相“嫁接”,利用工科技能,使传统书法与数控、模具等技术相结合,形成既具传统又含现代的青铜书法艺术产品、智能化书法工艺品等。

在针对专业的同时,考虑到这些学生书法基础差,自觉接受书法教育意识薄弱,书法教学过程要尽量增强趣味性,教师讲课表达要有幽默感,而不能采取“大师式”温文尔雅、慢条斯理的那种教学,这样才能使学生慢慢地产生兴趣,提高教学质量。

当然,还有探究互动式教学法、研讨互动式教学法、创作表演式教学法、比较式教学法、体验式教学法等等。采取灵活多样的学习方法,宗旨只有一个,那就是因材施教,最大限度地发挥学生的学习积极性。

六、结 语

高职公共书法教学正处于兴起阶段,本文就“技”与“理”相结合的书法教学模式提出一些构想,总结如下:

第一,坚持高职书法教学的普及化、大众化,使各科学生都能得到书法艺术的熏陶;转变教学观念,革新教学内容,优化教学方法和手段,创新教育实践范式,逐步完善高职院校的公共书法教学体系。

第二,依据高职教育的类型特色,立足高职自身文化传统与历史积淀来定位教学内容,进行课程建设。加强公共书法教学的研究与交流,付诸教学实践活动。

第三,要尊重书法教师,其默默耕耘带来的社会贡献并不亚于职业书法家,要减轻他们的课时压力和行政事务,使其能专心研究高职书法教学问题。

[1]胡燕琴.高职艺术院校专兼结合教师优势互补策略[J].浙江艺术职业学院学报,2012,10 (3):102-103.

[2]中共中央.中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见[R].中发〔2004〕16 号.

[3]教育部办公厅.关于印发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知[R].教体艺厅〔2006〕3 号.

[4]政协委员潘庆林建议用10年时间恢复使用繁体字[J].扬子晚报,2009-03-04.

[5]滕守尧.《美学设计艺术教育丛书》总序:审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,2009.

[6]温家宝.百年大计,教育为本[R],北京,2009.

[7]蔡邕.九势[C]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:6.

[8]卫铄.笔阵图[C]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:22.

[9]葛伦.医书[C]//西方美学家论美和美感.上海:商务印书馆,1980:14.

[10]荷迦兹.美的分析[C]//西方美学家论美和美感.上海:商务印书馆,1980:101-105.

[11]柏克.论美和崇高[C]//西方美学家论美和美感.上海:商务印书馆,1980:118-123.