香港“轨道交通+土地综合利用”模式的启示

2013-11-07谭文兵南雪玲帅文波杨景胜

■ 秦 静/吕 宾/谭文兵/南雪玲/张 萌/帅文波/杨景胜

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

香港既是典型的地少人多的城市,也是全球可持续发展的典范城市。几十年来,香港在保持经济持续健康发展的同时,在土地集约利用、公共交通效率、环保低碳、社会均衡发展等方面得到国际社会广泛认可。香港人口713.63万人(2012年年中统计),地域面积1108平方公里,位于海拔50米以下的部分仅占17.8%,建成区面积占24%,郊野、林地面积占76%。香港高度集约化的土地利用和高效率的交通运行在很大程度上得益于其推行的“轨道交通+土地综合利用”模式[1][2]。

我国新型城镇化建设方兴未艾,城市轨道交通建设蓬勃发展,目前已出现大城市居住拥挤、交通拥堵、土地利用效率低、公共交通财政负担重等问题。如何以轨道交通建设支撑和引领城市健康发展,促进城市空间格局优化、土地利用集约、公共交通高效、财政负担减轻,实现科学发展、集约高效、功能完善、环境友好的新型城镇化,是当前面临的一项紧迫任务。

1 香港“轨道交通+土地综合利用”运作机制

“轨道交通+土地综合利用”的模式是一种集地铁投资、建设、运营和沿线土地综合开发于一体的综合开发模式,是由港铁统筹开发的。概括地说,在进行地铁设计和建设时,地铁公司除进行地下铁路施工建设外,还同时获得地铁上建造房屋的土地开发权,地铁公司以地铁建设启动前的原始价格为准,向政府缴纳土地出让金;此后地铁公司建设、经营地铁,独立或邀约其他开发商一起在地铁上进行房地产开发,通过所建房地产的出售和出租获利。

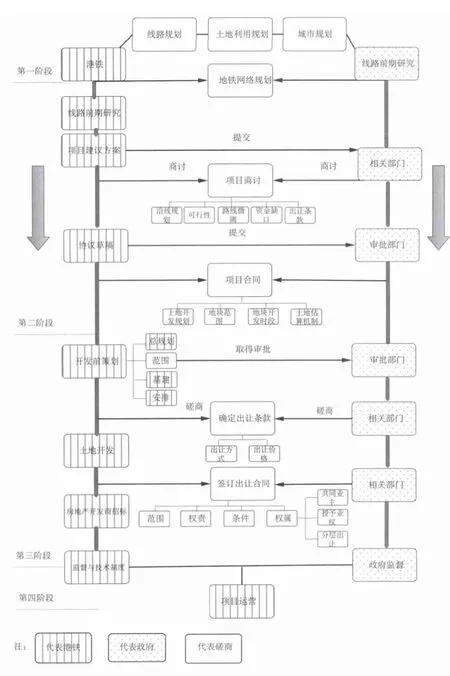

从运作流程上可以分为以下四个阶段(图1):

第一阶段(项目谋划阶段):线路规划与城市规划、土地利用规划同步不仅是这个阶段的核心,而且是整个模式运作的核心。1985年后,香港轨道交通采取“人跟线走”的发展策略,线路规划与城市规划、土地利用规划同步编制。港铁作为督导小组或工作小组成员,直接参与政府大型规划研究,参与不同层次城市规划图的编制过程,并可自发提请修改规划,可根据实际铁路运营需要向有关部门提出建造铁路支线的建议。目前,港铁积极与政府协作,修订研究长远地铁线路发展规划,为香港开展新铁路工程。

第二阶段(项目明确阶段):港铁充分发挥主导作用,自行研究和设计轨道路线与土地综合利用模式并提交政府,最终与政府签订明确开发权和地块范围的项目合同。港铁自行开展线路前期研究,包括轨道交通规划及设计以及可行性研究。在可行性研究完成后,港铁便向政府提交项目建议方案作为项目洽谈的基础;以项目建议方案为基础,港铁与政府商讨线路建设及营运、建造成本估算及沿线规划等事宜,磋商与轨道交通相关的土地综合利用的可行性,洽谈轨道交通建造成本及资金缺口的估算及融资模式,以决定所需土地面积范围补贴资金缺口,开展工程的初步设计并与规划部门探讨沿线规划条件,与土地部门初步商讨土地出让条款;经过与政府的商讨,项目协议草稿会呈送行政会议作审批。正式签订的项目合同,包括新路线设计、新路线沿线地块开发权、地块范围、地块开发时程及土地估算机制基准等。

第三阶段(项目开发阶段):政府集中于提供清晰政策,并从社会利益角度关注建设项目,将土地协议出让与港铁,港铁发挥统筹及监管作用。首先,港铁就土地综合利用地块编制总纲发展蓝图,提供适当的发展项目组合及主要基建设施,申请并取得土地综合利用所需的一切法定规划审批,订立发展组合及分期开发的安排。其次,当准备开发某一地块时,港铁会提前与政府磋商出让条款,以协议出让方式并按当时市场价格商讨地价(撇除铁路建设因素的市值)有偿获得土地使用权,一次或分期支付地价。对于土地出让合同,香港政府采用三维立体的方法把不同的用地性质以文字和图示的形式阐明各方的用地范围及权责。对于地铁站的权属,分三种情况1一是港铁公司成为地块的其中一个共同业主,享有土地的部分不可分割业权;二是政府以协议出让方式将地铁站打包出让给港铁;三是以三维图示为依据,上部空间分层协议出让给港铁。。再次,具体开发地块确定后,港铁公司依靠发展权进行招标,寻求与房地产开发商的合作,与中标的房地产开发商洽谈完协议后,联合开发房地产项目。开发商负责取得项目的详细设计,港铁负责衔接地铁设施及其它各阶段的土地综合利用,制定及执行技术控制标准和规定,在这一过程中,港铁公司并不参与具体的项目开发建设,只负责各流程的监管,并协调开发商与政府之间的关系。

第四阶段(项目运营阶段):港铁的商业物业与轨道交通有效衔接,让轨道交通从一种交通工具变成了一种商业工具,其商业价值得到了最大体现,公共服务成为令其商业价值得以体现的辅助性工具。工程建设完成后进入项目运营阶段,项目商业运作主要包括三个方面:一是地铁内的广告展位,二是地铁站内的商铺租赁,三是地铁线上盖及邻近地方兴建住宅及商业物业,其中第三项是重头戏,而商业物业则是重中之重。截止2012年,扣除香港以外的铁路附属公司利润,港铁的非客运业务占全年业务利润的77%。

2 香港“轨道交通+土地综合利用”运作效益

2.1 营造高效率的公共交通体系

香港的轨道交通是世界上效率最高,也是最繁忙的公共交通网络。与地面公交系统相比,轨道交通具有下述优势:一是节约土地。根据UITP(公共交通国际联合)统计,要达到相同的运输能力,道路交通用地大约是轨道交通的20倍。二是节约交通费用。根据一项研究报告,以汽车为主的城市,如美国的休斯顿的交通成本占当地生产总值14%,而以轨道交通为主的香港交通成本约占国民生产总值的5%。三是减少地面交通的延误、提高车辆速度。轨道交通作为载客量巨大的公共交通工具,能规避一般交通工具在发展中所面临的交通拥堵等问题[3]。

2.2 方便居民生活、促进服务业繁荣发展

“轨道交通+土地综合利用”模式使得香港的轨道规划布局能够根据实际情况在每个交通综合枢纽站外布置出租车站或其他交通工具换乘点。在商业区或住宅区内有多个通往地铁的入口,方便市民无缝接驳。同时,地铁-住宅-商业-公共道路之间的出入及换乘动线均合理布置。轨道系统内的同台换乘、独特的全天候的人性化的风雨连廊等元素,让市民体验到既舒适又便捷的出行,极大地方便了市民的生活,并逐渐产生一种衣、食、住、行都集中于轨道发展带的现代化高效率生活方式,促进了香港商业、金融等服务业的繁荣发展。

2.3 促进土地高度集约、节约利用

香港地面拥挤、土地费用昂贵,“轨道交通+土地综合利用”模式由于充分利用了地下和地上空间的开发,不占用地面街道,能有效缓解由于汽车大量发展而造成道路拥挤、堵塞,有利于城市空间合理利用,特别有利于缓解大城市中心区过于拥挤的状态,提高了土地利用价值;同时促进沿线土地从低层次向高层次转变,提高城市土地使用效率,沿线用地价值提升,促使用地的高密度开发和高强度利用,改善沿线土地利用类型和用地结构。以九龙站为例,建成住宅和非住宅容积率达到8.1(内地大城市住宅项目通常在2-3)。港铁的其他建设项目,如规模相对较小的区域中心项目,容积率一般也在5以上。

2.4 维护自然生态环境

轨道交通的出行方式极大地减少了二氧化碳的排放量。研究表明,香港的碳排放水平在世界级大都会城市中处于最低水平,伦敦交通的二氧化碳排放量是香港的3倍。还较大程度地节约能源资源,当大部分客流从其他交通方式转向轨道交通方式后,城市对交通方式的能源资源需求大大降低,能源资源压力将有很大缓解。同时,港铁亦在建设和运营期间,对温室气体排放、雨污水分流处理及排放,减少耗用非再生能源、减振、防止噪音等方面进行技术创新,为环境保护作出了极大的贡献。另外,港铁公司在轨道沿线一定范围内根据政府要求建立绿化带,在城市内部进行生态绿化外,还保留了大量的生态绿地,香港郊野公园和受保护地区共占地41043公顷,这些都对香港的生态环境起到了保护和改善的作用。

图1 香港“轨道交通+土地综合利用”运作流程

2.5 减少政府财政负担

“轨道交通+土地综合利用”的投融资模式能将政府从轨道建设运营的庞大公共支出中解放出来,减轻公共财政压力。香港轨道交通的建设费用中,来自政府的投资只占其中的一部分,主要通过政府在建设初期的一次性注入港铁的股本资金进行支持。除去政府在初期的注资322亿元港币,政府自港铁所获得的财务收益累计达到2182亿元港币,且仍在不断增长中[4]。

3 香港“轨道交通+土地综合利用”启示和借鉴

3.1 交通规划与土地规划同步进行、有机结合

内地规划体系中,交通规划与土地规划、城市规划编制和实施相对分离,缺乏统筹协调,使轨道建设与城镇扩张、产业发展、人口聚集等存在脱节。可以借鉴港铁集团做法,在规划轨道交通时,同步进行沿线及新市镇土地利用规划,包括线路方案及沿线土地控制、沿线土地利用的规划调整,以及轨道交通与城市其他大型设施、新市镇的衔接、配合规划。积极发挥交通规划的导向作用,充分考虑城市发展形态、社区居民实际需求、交通预计流量等因素,对土地就轨道交通、公共配套、住宅、商业、绿地进行整体性的、综合性的规划,合理使用土地,保障规划的前瞻性。

3.2 深化土地有偿使用制度改革,推进经营性土地有偿使用

目前,由于内地的基础设施用地具有公益性质,大多是划拨无偿取得,而部分基础设施用地在一定条件下具备经营性质,适用有偿出让。在这方面,香港“轨道交通+土地综合利用”模式中,港铁集团获取地铁沿线土地开发权的做法值得借鉴。港铁集团通过提前与政府磋商地契条款,以协议出让方式并按当时市场价格商讨地价有偿获得土地使用权。这对于逐步推广实行经营性基础设施用地有偿使用,充分发挥土地市场的基础性配置作用,实现土地的价值,减轻政府公共财政压力,缩小划拨供地范围,具有重要的借鉴意义。

3.3 运用节地技术和模式,充分发挥土地的复合利用功能

城镇建设中,充分满足居民对于便利的公共配套、交通网络、商业活动等多方面需求,要求土地利用改变传统、单一的土地利用模式,充分发挥土地的复合利用功能,提高土地综合利用的效益。港铁集团对轨道沿线站点土地进行综合利用、集约开发,形成了系列较成熟的节地模式和技术,充分利用了地下和地上空间,有效促进了城市空间的合理利用。如立体开发模式、集中规划建设高密度商住地产、地铁上房屋建造技术、地铁站多层立体交通模式等,对于多层面、多功能的开发土地,合理利用空间,提升土地利用的综合效益,具有重要的参考作用。

3.4 分层出让,实现土地利用的多元化价值

内地和香港的土地出让管理政策存在差异,内地实行的是土地用途管制制度,地铁线用地作为公共设施用地,可以无偿供地,但地上物业经营用地、中间转换层用地等不属于国家《划拨供地目录》的范围,必须有偿使用。空间层面不同,用途不同,价值也不同,如何充分发挥不同空间资源的作用与价值,可以借鉴香港分层出让的做法。香港沿用英国的土地法规,允许土地分层业权(strata title),鼓励在土地垂直空间内多层规划公共交通、住宅、商场、社区配套甚至是大型绿化。最终采取分层出让的形式,使各种土地功能之间能够互相加强,减少不必要的重复建设,节约了成本,同时也增加了土地收益,最大化土地的价值。

3.5 拓展融资渠道,实现轨道交通多渠道投融资

目前,内地城市基础设施建设投融资体系主要包括商业贷款、发行城投债券等。由于单个基础设施项目通常具有投资规模大、沉淀成本高、建设周期长等特点,这就要求市场必须能够提供长期、集中、大额的资金来源。有些基础设施本身盈利能力相对较弱,投资回收期长,而且现金流入“前低后高”,造成短期收益较低,难以从商业性金融机构获取资金,投资者的收入难以保证,商业金融也难以介入,造成总体融资能力较弱。因此,需要政府和市场应当形成有机结合的配置机制,充分发挥政府的主导功能,建立多渠道的融资体系。

香港政府在项目的实际操作过程中,根据当地轨道交通的实际情况和政府财政承受能力,制定项目运作模式、补贴方式、相关支持政策等。在确定轨道交通的投融资政策后,由政府成立轨道交通投融资公司,代表政府执行出资人的作用,并采用市场化的操作方式,引进轨道交通的投资者。香港的这种政府主导的投融资模式,对于内地在发展交通等基础设施建设时有效拓展融资渠道,充分发挥市场化运作的功效,具有一定的借鉴作用。

[1]陈晨.1965年以来香港公共交通发展与运输政策演进[J].国际城市规划,2011(2):67-73.

[2]黄溢能.港铁的发展策略:由地下融入地上社区[J].现代物业(上旬刊),2010(7):24-25.

[3]王志年.对港铁城轨项目成功运作经验的探讨[J].铁路工程造价管理,2009(6):51-54.

[4]盛来芳,荣朝和.香港地铁与九广铁路合并案及启示[J].综合运输,2009(6):26-31.