基于产业发展背景下的小城镇空间发展研究

2013-11-06裴沛

裴 沛

(华中科技大学建筑与城市规划学院,湖北武汉 430074)

0 引言

近年来我国多数小城镇都在大力发展工业,大量工业园区入驻小城镇,并在周围零星分布,形成一定规模的工业片区,这些变化都一定程度上影响着城市未来的空间发展格局。

农业城市的空间结构是在以商品集散、物资流通为主导的发展战略下形成的,城市通常被大面积农业用地包围。而工业城市的空间结构通常围绕工业生产服务,需要有便捷的交通运输条件和合理的环境保护措施。

对于永新县这个正处于农业城市向工业城市转型过程中的城市而言,城市发展方向和空间发展战略需要慎重考虑。

1 永新县城市空间发展现状

1.1 由农业城市到形成工业聚集区

永新县位于江西省西南部,隶属江西省吉安市,县境东与吉安县毗邻,东南部与泰和县交界,南与井冈山市相连,西与莲花县和湖南省茶陵县为邻,北与安福县接壤。地形以山地、丘陵为主,地势南北高,中部低。

农业城市:永新县土地肥沃,降水充足,自古农业发达,现为国家商品粮出产基地县、全国瘦肉型猪基地县,省林业重点县和蚕桑工程大县。

建国以来,永新的城市建设在缓慢中前进。在21世纪之前,其城市建设的主要区域是禾川镇镇区范围。2001年,东里镇并入永新县中心城区,但城市并未跨越禾河向东发展。随着小屋岭工业园的开发,城市确定了以北向为主要发展方向。之后,茅坪工业园的建设,使永新县北部距离中心城区15 km处,形成了工业聚集区。

1.2 近五年来的城市变化

1.2.1 城市空间形态变化

城市规模扩展主要体现在南部片区与北部片区的局部扩张。然而不同的是,南部片区(老城区)的扩张相对集中,而北部片区(工业)则扩展的比较散乱。

1.2.2 城市功能变化

从产业方面来看,在上版总规中提出:加大皮革、建材、造纸、化工等支柱产业的培植力度,使永新工业向配套型、服务型、科技型转变,形成以工业为主导的产业格局;大力发展第三产业,建立以旅游业为龙头,物流商贸为主体,房地产业为新增长点的综合三产体系。

从现实情况来看,永新县三次产业比重由2005年的33.3∶34.3∶32.4 转变为 2010年的 24.1∶45.9∶30.0,其工业产值占地区生产总值的比重接近一半。由此可知,永新县城市功能已经逐步由农业生产和商品集散为主转变为工业生产为主,正逐步转变为工业城市。

1.2.3 城市发展方向演进

上版总体规划为永新县制定的城市总体结构为“一河两岸,一城三区”。其城市主要发展方向为向北和向东。近年来城市的建设基本按照总体规划的要求,主要向东跨越禾河发展和向北发展小屋岭工业园。不同之处在于城市跨越了溶江,在溶江以北地区新建了茅坪工业园。

2 产业发展决定永新县城市空间发展

永新县原本属于农业型城市,近年来正逐步向工业型城市转变。这种主要生产方式的转变,改变了永新县产业结构,随着时代的进步,这样的变化也必然引起城市空间结构的变化。

2.1 城市产业结构的特征

永新县以工业为主导产业,2010年三次产业比重为24.1∶45.9∶30.0,三次产业结构比较均衡。

从总体来看,永新县农业产值所占比重仍然较大,工业发展仍有很大空间。其中,工业门类较多,主要以制造类轻工业为主。而占据主导地位的工业门类,主要属于原材料加工类的工业。

2.2 城市产业结构的变化

对任何一个城市而言,主导产业都不是一成不变的。随着科学技术的进步,新的产业不断出现,原有比较优势发生变化,导致主导产业的不断更替。更替的重要标准是看它是否拥有比较优势,是否能不断引进技术创新获得较高的增长率。一个城市可以拥有单一的主导产业,也可以同时拥有多个产业部门组成的主导产业群。城市规模越大,工业综合发展程度越高,拥有的主导产业有可能越多。

由于农业的生产率远不如工业,对于永新而言,工业取代农业成为主导产业是必然的结果。2005年永新三次产业所占比重几乎一致,到2010年永新县工业产值所占比重已经接近50%,永新已经在工业化的道路上取得了一定成绩。如果能够以本地特色农业为依托,发展以本地农业为上游企业的特色工业,延长产业链,提高产品附加值,走出一条适合永新的工业化道路,那么永新就将保持旺盛的生命力和经济活力,一个城市经济实力的高低、收入水平的高低都与其主要行业的产品结构密切相关。农业城市依靠农业生产得到建立和发展,但不能只依靠农业进一步存在和壮大。从永新县目前的主要行业来看,农业处于价值链的最底部,附加值最低;以农业产品为原料的工业在城市经济中逐步占据重要地位,电力、机械、纺织都属于资本品生产和原材料加工,处于价值链的中部。大部分主要行业附加值低,是城市经济实力薄弱的原因之一。要提升城市的综合经济实力,需要发展相关的价值增值大的产业,发展最终产品的生产,使产品结构沿价值链升级,并进一步从生产向配送、营销和设计与研发升级,沿价值链进行产品结构升级,逐步形成工业城市。

2.3 城市产业结构调整对城市空间发展的影响

目前永新县的工业门类主要为制造业。其中,机电(铜加工)、皮革、药化、纺织服装(茧丝绸)为工业的主要支柱。根据制造业空间收益与空间成本所形成的空间效益与可达性之间的关系,可以将生产地域结构类型分为:中心集(central cluster)、离心集(decentralized cluster)、随即分布(randon spread)。

1)中心集。

从收益—成本看,中心集制造业的空间成本随市中心距离的增加而迅速递减,但超过一定距离后又迅速上升,因此图1a)中所示X1X2段是合理分布区。该类制造业一般时效性强,非标准化程度高。如西方城市CBD外缘一般分布有印刷、时装、家具、饮料、珠宝等制造业类型。

2)离心集。

离心集型制造业的原料和产品都取自或送往市区以外,因此空间收益曲线为平行于X轴的水平线,其X1X2段是合理分布区,见图1b)。此类制造业一般位于城市边缘地带,如汽车制造、飞机制造及大型设备制造等。

3)随即分布。

随即分布型的制造业,其市场广布于整个城市区域,因此它的空间收益以接近城市人口集中分布区为最高,曲线呈平缓的高原状,见图1c)。该类制造业的合理分布区X1X2比较宽广,因而在城市内有较大的空间地域选择余地,如家电、日常小型机械业等。

图1 产业空间的成本—收益曲线图

永新县主要的加工产业链基本上属于离心集的制造业,也就是说位于城市边缘地带,它的收益成本比较合理。在我国实行土地有偿使用制度之后,大多数城市中的工业进行土地置换,当然有的是政府的计划安排,有的是以土地价格的差价作为企业发展的资金为目的。但在小城镇中工业的区位调整表现得并不明显,主要是因为小城镇难以负担工业外迁的成本。对于该种情况,小城镇的一般做法是在城镇边缘建设新的工业园区,将后进入的工业企业集中布置,对于城区内的工业企业则暂时保留。

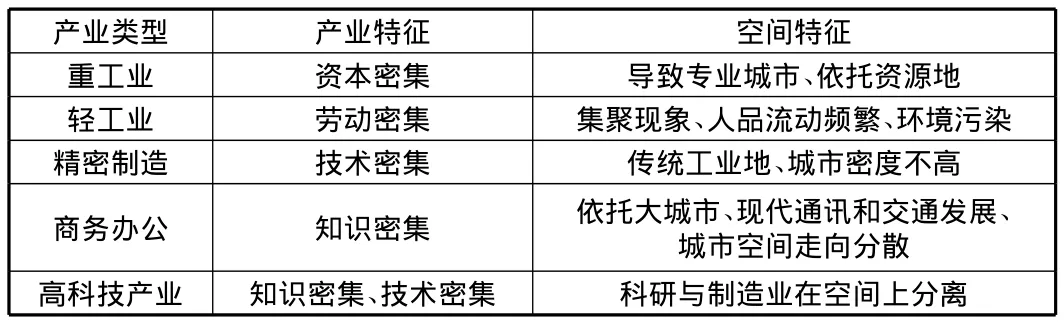

城市空间结构是城市产业结构的反映,产业结构决定了城市的聚集状况、空间分布及土地利用结构、产业结构不同,城市聚集利用的资源类别就不同,不同产业的空间特征也有不同。主要产业及空间特征见表1。

新兴主导产业布局对城市的空间结构有着非常重要的作用。永新县正处于工业化初期,主导产业正逐渐由农业向初级加工型转换。因此,在城市空间上由于各产业支付高低悬殊的级差地租的能力差别,就会自动形成一种新的产业布局方式,从而促进了土地资源的最优配置,使土地潜在的效益得到最大发挥。

表1 主要产业及空间特征表

3 永新县城市空间发展模式构想

3.1 城市空间布局模式选择

3.1.1 带状城市模式

带状城市的基本模型由西班牙建筑师索里亚·玛塔提出。其主要思想是以大运量快速交通线为轴线,城市总体沿该轴线发展。带状城市的优势在于,可充分利用作为城市主要轴线的大运量交通设施,但其劣势也相当明显:

1)交通拥堵。由于所有的城市交通都需要依靠作为城市主要轴线的交通设施解决,必然造成车流大量汇聚在城市轴线道路上。这必然引发交通拥堵,降低交通运输的效率。

2)基础设施。由于城市呈现带状,城市的基础设施必然面临敷设长度过长而纵深较短的问题,尤其是各类市政管网。带状城市往往造成市政主干管线敷设距离过长,引发不必要的高额投资成本。在运营时,则又面临效率过低,成本过大的问题。

3.1.2 双城模式

双城模式是卫星城模式的一种。

卫星城是英国在20世纪城市发展中的大胆尝试。最初其主要作用是疏散中心城区的人口,其后逐步发展为综合型卫星城。

卫星城的优势在于,能够将中心城区的部分城市功能向外迁移,极大舒缓中心城区面临饱和的各项功能,降低密度过高而引发的拥堵成本。对于正在快速发展的城市而言,各类经济开发区和工业园区,每一个都是一项大规模的土地开发项目和就业集中的场所,有着相当高的就业密度。然而这些开发区散布在城市周围各自发展,不仅割裂了城市劳动力市场,增加了交通时间和出行距离,还阻碍了商业活动的发展,减弱了外部工业投资和本地经济发展之间的联系。外来人口在城市郊区的开发区周边产生小规模卫星城式的聚集,不利于规模经济、专业化经济的发展,也降低了机动性。此外,各个分散的工业园区发展还将带来巨额财政支出用来提供基础设施,从而降低了城市的财政效率并影响城市公共服务水平。因此,把这些工业产业园区放在一起,形成集中的工业片区、工业组团,可以促使人们之间更频繁的进行面对面的交流,促进创新生产。同时,集中力度发展主城区,形成主城区与工业区相互隔离、并行发展的模式。

3.1.3 城市空间布局模式

由于永新县所处地区总体地形比较狭窄,其城市发展模式没有太多的选择余地。对于永新而言,双城模式可以很好地将城市的生活功能和生产功能分开布局,形成以商贸、居住、政治、文化等功能为主的主城区,和以工业为主、辅以一定居住和服务设施的工业新城区。这样一来形成两个集中发展的片区。

3.2 空间拓展策略

合理的城市空间结构有助于形成城市可持续发展的良性循环。根据永新县的建设现状,以及众多的限制条件因素,顺应城市空间拓展态势,提出“北抑、东拓、南控、西调”的城市空间发展战略,构建未来永新县中心城区的整体空间结构,将城市的发展重心向东、向东北转移,从空间结构上保障城市布局的合理性,为城市发展提供充足的空间。

北抑:北部面积较大,总体情况较好,有助于城市整体向交通流方向拓展,但地形过于狭窄,将使城市形成南北向带状城市形态,引起过高的基础设施建设和管理成本。

东拓:东部面积广大,总体情况良好,地势开阔,有助于城市整体改变带状狭长发展的格局。虽然跨越禾水河自然界限需要一定的投入,但城市形成“一河两岸”的格局,对城市在景观方面回报极大,集中式发展的空间发展策略将极大降低基础设施建设和管理成本。

南控:向南控制发展,受到南部禾水河的限制,以及可建设用地较少的限制条件。

西调:由于受到分文铁路和西峰山的限制,向西适当调整发展,以填充式建设为主。

4 结语

产业、交通、自然环境等因素在城市的发展尤其是当前小城镇的发展中,任何一个因素的突出表现,都会对城市空间发展带来决定性的影响,这些特性对空间发展的冲击不得不引起充分的关注。然而城市是一个复杂的巨系统,空间的分布与演变实际是由其内在的生产、流通、交换、人口流动以及新技术、新思想、新文化的产生、传播等所共同决定的。因此在考虑一些小城镇空间发展方向、模式等问题时,应该根据各城镇实际情况,具体问题具体分析,并考虑多因素的相互联系及影响,提出最合理最适宜的发展方向及策略。

[1] N.Gregory.Mankiw.经济学原理——微观经济学分册[M].梁小民,译.北京:北京大学出版社,2006.

[2] 李 翅.土地集约利用的城市空间发展模式[J].城市规划学刊,2006(1):49-55.

[3] 陈群元,喻定权.我国城市空间扩展的动力机制研究——以长沙市为例[J].规划广角,2007,7(7):23,72-75.

[4] 徐 煌.城市空间形态演变驱动机制研究[J].中外建筑,2009(8):80-82.

[5] 武睿娟.紧凑型城市空间发展模式研究[D].武汉:华中科技大学硕士学位论文,2006.

[6] 童 明.产业结构变迁与城市发展趋向[J].城市规划汇刊,1998(4):14.