社会转型期社会矛盾调处机制的系统建构

——以“十一五”期间江苏徐州地区为研究场域

2013-11-06李绍伟

李绍伟

(中国矿业大学 马克思主义学院,江苏 徐州 221116)

社会转型期社会矛盾调处机制的系统建构

——以“十一五”期间江苏徐州地区为研究场域

李绍伟

(中国矿业大学 马克思主义学院,江苏 徐州 221116)

“十一五”期间,江苏徐州地区经济呈跨越式发展,社会处于急剧转型时期,以经济利益矛盾为主要形态的社会矛盾显著增多,各类社会纠纷数量持续高位运行。这在全国具有一定的典型代表性。针对社会转型时期社会矛盾的主要特征,调处社会矛盾必须坚持以人为本与社会公平、利益均衡与利益共享、民主法治与安定有序、政府主导与社会合作的基本原则,建立健全社会矛盾调处的责任分担机制、源头治理机制、多元化解机制和工作运行机制,推动经济社会的和谐发展与共同进步。

社会转型期;社会矛盾;主要特征;调处机制

胡锦涛同志在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话中指出,“社会矛盾运动是推动社会发展的基本力量。我们要遵循社会发展规律,主动正视矛盾,妥善处理人民内部矛盾和其他社会矛盾。”[1]党的十八大报告在回顾过去五年工作时再次清醒地认识到:“社会矛盾明显增多,教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多,部分群众生活比较困难。”[2]正视而不回避社会矛盾,加强和创新社会管理,深入认识和积极调处社会矛盾,这是对马克思主义矛盾学说的坚持和发展,体现了中国共产党以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,代表最广大人民群众根本利益的鲜明阶级立场。本文以处于经济高速发展和社会急剧转型时期的徐州地区为研究场域,深入分析社会矛盾发展的时代特征,尝试探索建构系统地社会矛盾调处机制,以期促进经济社会的和谐发展与共同进步。

一、社会转型期徐州地区社会矛盾的特征分析

徐州是江苏省内的后起发展地区,在江苏省“两个率先”目标指引下和“振兴徐州老工业基地”政策支持下,“十一五”期间全市经济社会迈入高速发展的快车道,主要经济指标增速连续五年高于全省平均水平,地区生产总值和人均地区生产总值均实现翻一番增长。与此同时,徐州地区因社会矛盾而导致的各种社会纠纷数量也呈现激增态势。可以说,徐州地区既处于经济发展的重要战略机遇期,又处在社会矛盾的集中凸显高发期。

(一)数量分析:因社会矛盾引发的各类纠纷数量在高位运行

在我国社会生活中,由于社会矛盾在性质上大多属于人民内部矛盾,所以社会矛盾不仅包含程度激烈的社会失衡状态,更主要指广义的社会秩序非和谐状态,其现实表现为各类形式不同的社会纠纷。依据当前社会纠纷解决的不同渠道进行划分,可分为司法解决的社会纠纷、信访解决的社会纠纷、调解解决的社会纠纷和仲裁解决的社会纠纷。

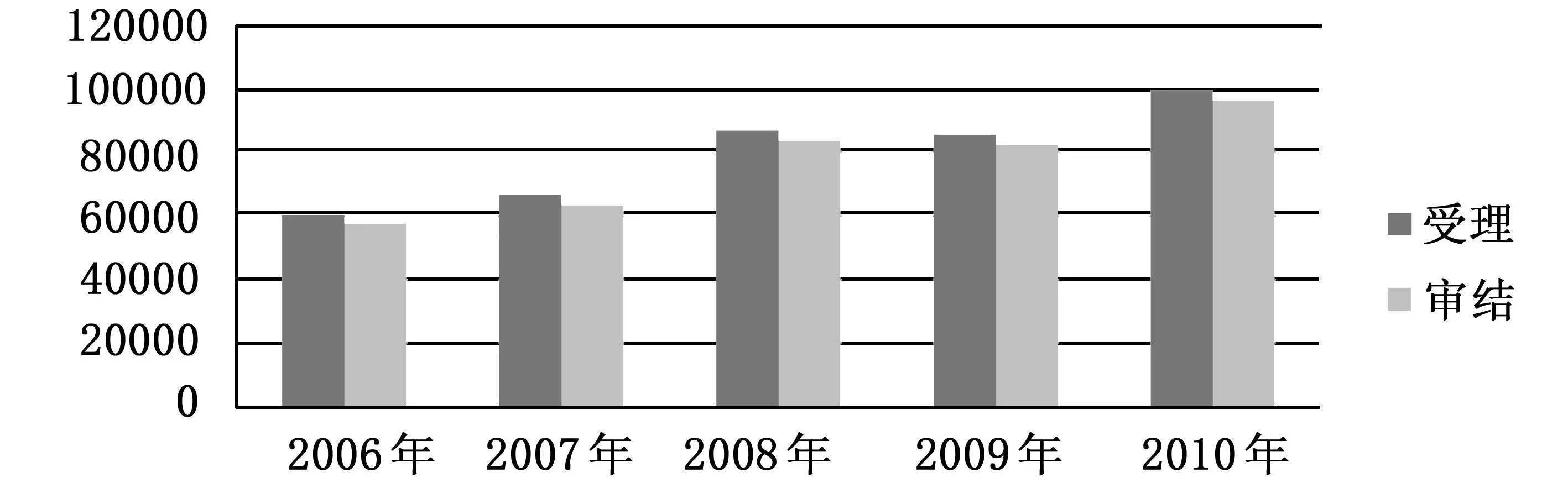

1.由司法审判解决的案件数量呈上升态势

在“十一五”期间,徐州市两级法院受理案件总量呈现持续上升态势,这一方面体现出公民法治观念的逐渐增强,另一方面也表明各种社会矛盾日趋激化。到“十一五”末期全市法院受理各类案件达99270件,审结96231件,同比分别上升16.51%和17.34%,案件总数量创历史新高。其中审结行政诉讼案件1102件,同比上升达27.55 %,审查并执结非诉行政执行案件同比上升了108.24%[3],表明官民之间的矛盾亦有所上升。非常值得关注的是,同期江苏全省法院受理案件和审结案件同比分别增长仅为1.29%和1.36%[4]。

图1 “十一五”期间徐州市两级法院案件受理和审结数量

数据来源:徐州史志办公室:徐州年鉴2007,方志出版社2007年版,第104页;徐州史志办公室:徐州年鉴2008,江苏人民出版社2007年版,第91页;徐州史志办公室:徐州年鉴2009,江苏人民出版社2009年版,第86页;徐州史志办公室:徐州年鉴2010,江苏人民出版社2010年版,第94页;徐州市中级人民法院2011年工作报告,江苏法院网,2011年1月28日。

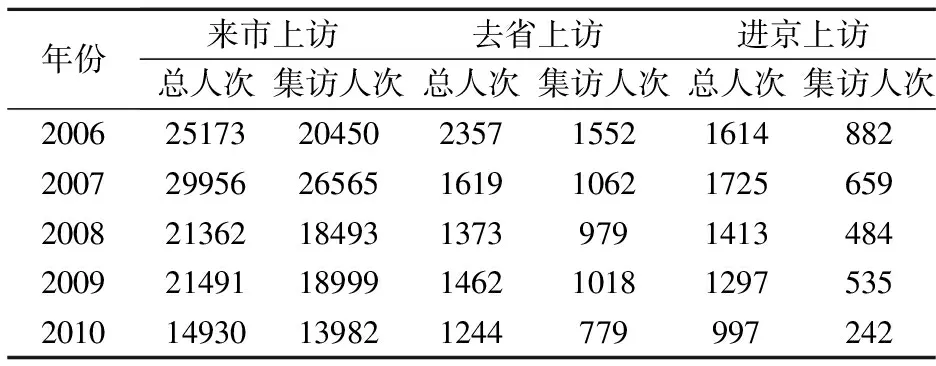

2. 由人民信访调处的案件数量处较高态势

从徐州市信访局的信访统计数据来看,虽然与“十五”末期相比,“十一五”期间徐州市级以上各类信访的批次和人次都有较大幅度减少,但从总量上依然呈现出信访压力过大的状态,同时异常上访、集体上访和越级上访现象较为严重。如2007年围堵党政机关的来市异常上访批数、人次分别上升49.0%和34.7%[5]; 2008年被国家信访局登记的进京上访批数、人次同比分别上升316%和347%,其中集体进京上访批数、人次同比上升大400%和333%[6]。2009年被徐州市政府确定为“信访积案化解年”,但当年进京、去省和来市的各类信访案件数量总体上依然呈上升趋势,尤其是来市异常上访的批次增加了25%[7]。

图2 “十一五”期间徐州市信访数量统计表

数据来源:徐州史志办公室:徐州年鉴2007,方志出版社2007版,第72页;徐州史志办公室:徐州年鉴2008,江苏人民出版社2008版,第60页;徐州史志办公室:徐州年鉴2009,江苏人民出版社2009版,第58页;徐州史志办公室:徐州年鉴2010,江苏人民出版社2010版,第66页;韩 冰:“关于徐州市信访管理与化解机制创新的调研报告”,《经济研究导刊》,2011年第15期

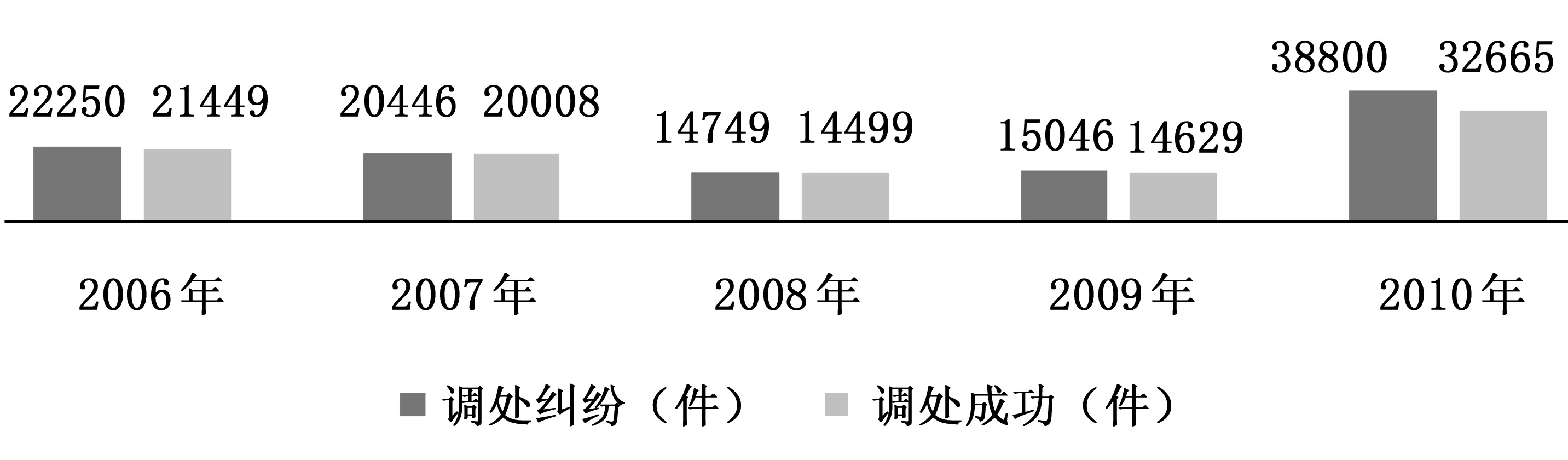

3.由各类调解解决的纠纷数量现激增势头

在近年来大调解体系的建设步伐加快的前提下,纠纷调解案件数量急剧增长,并呈现出司法审判案件数量与人民调解的社会纠纷数量同时增长状态。如全市各级调解组织2010累计调处各类社会矛盾纠纷38800起,同比增长114.32%[8];2011年处理调处各类社会纠纷54942件,调解成功54441件,同比分别再增长42%和40%[9]。从徐州市公安局治安调解情况来看,全市221个派出所人民调解工作室2010年共排查化解各种矛盾纠纷为7600余件[10],而2011年猛增到2万余件[11]。从徐州市工商局的消费调解情况看,2009全系统共接到消费者咨询、申诉、举报共8388件[12],而2010猛增到22974件,同比增长174%[13]。

图3 “十一五”期间徐州市人民调解社会纠纷数量统计

数据来源:徐州市统计局:徐州统计年鉴2010,中国统计出版社2010版,第310页;徐州史志办公室:徐州年鉴2007,方志出版社2007版,第108页;徐州史志办公室:徐州年鉴2008,江苏人民出版社2008版,第94页;徐州史志办公室:徐州年鉴2009,江苏人民出版社2009版,第92页;徐州史志办公室:徐州年鉴2010,江苏人民出版社2010版,第96页;徐州市司法局2010年工作总结,中国徐州网,2011年3月28日。

4.由仲裁解决的社会纠纷数量显稳定发展

从徐州市仲裁委员会统计的纠纷案件受理情况看,在“十一五”期间年均受理的经济纠纷案件超过300件。随着仲裁委员会职能的不断完善,案件的结案率迅速大幅度提高,由66.8%提升到93.0%,其中以调解、和解结案为主。仲裁具有充分尊重当事人的选择、费用较低、结案速度快等优点,但由于全社会的仲裁法律意识仍然比较薄弱,在总体上,提交仲裁解决的社会纠纷案件所占的比例还比较少,还需要不断加大仲裁制度的宣传力度。

图4 “十一五”期间徐州仲裁案件数量统计

数据来源:徐州史志办公室:徐州年鉴2007,方志出版社2007版,第112页;徐州史志办公室:徐州年鉴2008,江苏人民出版社2008版,第98页;徐州史志办公室:徐州年鉴2009,江苏人民出版社2009版,第92页;徐州史志办公室:徐州年鉴2010,江苏人民出版社2010版,第100页;徐州史志办公室:徐州年鉴2011,江苏人民出版社2011版,第101页。

(二)质性分析:经济利益矛盾成为社会矛盾中的主导性矛盾

从社会矛盾的主要形态来看,当前社会转型期的社会矛盾种类繁多,异质化和显性化增强,但利益矛盾特别是经济利益矛盾成为社会矛盾中的主导性矛盾和社会矛盾的主要表现形式,对其他各类社会矛盾的产生、发展、激化及解决起着重要的制约作用。

1.公众民生需求构成社会矛盾主要方面

徐州属于江苏省内后起发展地区,尽管近年来经济发展速度多项指标领跑全省,但绝对经济发展水平整体明显落后于苏南、苏中地区,人民群众日益增长的物质文化需求与社会生产之间的矛盾依然较为突出。截至“十一五”末,江苏省人均地区生产总值提高到7700美元[14],城镇居民人均可支配收入达22944元,农村居民人均纯收入达9118元[15]。与之相比,徐州人均地区生产总值为4909美元,城镇居民人均可支配收入为16762元,农村居民人均纯收入为7955元[16],三项指标均明显低于全省的平均水平,与苏南地区收入落差更为显著。全市城乡低保对象人数超过28.5万,当前地区城市低保标准仅为每人每月440元,农村低保标准仅为每人每月270元[17]。另外,部分群众由于企业改制、工资拖欠、土地征用、房屋拆迁、干部腐败、资源纠纷、环境污染等原因,切身利益受到损害,不能及时得到相应补偿。因此,在物价水平高涨、收入增长乏力的情况下,民生需求成为群众最为迫切的权利主张,也构成了社会矛盾的主要形态。

2.劳资矛盾的显性化程度持续不断增强

作为重点老工业基地,徐州市劳动密集型企业比重较大,用工需求持续加大,从业人数不断增多,同时劳动争议案件出现飙升态势。2008年全市两级劳动争议仲裁机构共受理劳动争议案件3017件,其中立案2383件,全年劳动争议案件数量上升145%[6]。2010年徐州市两级法院审结劳动争议案件达5141件[3]。 “十一五”期间,随着徐州地区国有企业改组改制全面完成,由此引发的职工上访事件和劳动争议诉讼案件数量不断上升。以徐州市云龙区为例,2009年云龙法院共受理并审结破产、改制企业引发的劳动争议案件增速达到118%[18]。近年来由于私营企业数量迅猛增长,吸纳的就业人数越来越多,资本侵蚀利润、利润侵蚀工资的现象比较突出,私营企业劳资矛盾逐渐成为劳资矛盾的主要构成部分。以建筑业为例,农民工群体性讨薪事件不断增加,如徐州市建设局2009年就受理拖欠工资投诉达438批次[19]。2009年至2010年10月仅泉山区法院就受理农民工讨薪案件425件,并出现较多由于证据缺乏导致农民工败诉的现象[20]。

3.征地拆迁问题引发利益矛盾日益突出

随着工业化、城镇化等现代化进程的快速推进,征地拆迁问题引发的社会矛盾日益突出,甚至成为社会关注的焦点。在土地征用过程中,有些地方不仅存在着赔偿标准较低的问题,而且存在着对征地补偿安置费用克扣、侵占、截留、挪作他用等现象。更为严重的是,征地中还出现了大量 “强行征地”、“未征即用”、“未批先用”等违法征地用地现象,进一步加剧了社会矛盾的爆发。如2009年共查处违法用地326宗8323亩,其中耕地达7450亩[21];2010年邳州市运河镇河湾村发生暴力征地血案,一度被媒体称为“邳州现象”[22]。随着新农村建设和城市建设进度的加快,大量房屋被列入拆迁规划,围绕着拆迁补偿以及暴力拆迁引发了大量社会纠纷。据徐州市法院部门统计,近年来关于房屋拆迁的行政案件不断上升,主要表现为拆迁许可纠纷、拆迁裁决纠纷、拆迁强制纠纷、拆迁处罚纠纷、拆迁不作为纠纷等方面。2010年徐州市两级法院依法处理征地拆迁纠纷达734件[3],并与有关单位协作化解了涉及沃尔玛商场建设拆迁、环湖路拆迁、韩山村拆迁等一系列重大行政争议。

二、社会转型期社会矛盾调处机制的系统建构

社会矛盾凸显与地区经济体制的迅速转轨和社会结构急剧转型具有内在的逻辑关联,是地区市场化、工业化、城镇化以及社会结构系统优化等多重任务短期内交叉重叠的必然结果,因此,徐州地区社会矛盾的发展在全国具有一定的典型代表性。

从总体上,社会矛盾的范围由小到大、由单纯性转向拓展性;社会矛盾的形态由隐蔽到暴露、由单一到叠加;社会矛盾的程度由浅到深、由表层性转向沉淀性。但从社会矛盾的严重程度来看,当前社会转型期的社会矛盾大多属于常态的、一般性社会矛盾,在可控范围之内,能够保持经济社会的正常运行和发展[23]。因此,社会矛盾调处工作既要尊重社会发展的一般规律,又要尊重新形势下社会矛盾自身发展变化的新特点,确认性质,分清主次,突出重点,依法有序向前推进。

社会转型时期的社会矛盾调处工作是一项极为复杂而艰巨的社会系统工程,针对我国当前社会矛盾集中多发,以经济利益矛盾为主要表现形式的特点,必须在坚持改革开放和创新驱动,大力加强经济建设的前提下,坚持以人为本与社会公平、利益均衡与利益共享、民主法治与安定有序、政府主导与社会合作的基本原则,加强和创新社会管理,调动各种社会力量,创新社会矛盾化解方式,形成社会矛盾调处全民参与、多措并举、和平有序的共同治理格局。从系统论的视角,社会矛盾调处机制应贯穿于社会矛盾酝酿、发生、发展的全过程,建立起完善的责任分担机制、源头治理机制、多元化解机制和工作运行机制,使社会矛盾能够得到及时化解,维护社会秩序稳定,促进社会和谐发展。

1.社会矛盾调处的责任分担机制

社会矛盾的有效调处,必须保证调处主体责任明确。在新的社会形势下,中国共产党要切实加强党的组织领导和政治核心作用,创造性地发展和深化马克思主义矛盾学说,为正确处理新时期人民内部矛盾提供强大的理论武器和保证正确的政治方向。各级政府要切实转变职能,更加注重社会管理和公共服务,强化政府的主导地位和责任意识,加强绩效考核与行政问责力度,确保社会矛盾调处各项政策和措施的落实到位。全面培育和规范各类社会组织,引导和鼓励公民以社会组织为载体,通过制度化渠道增进政府、社会组织、公民之间的有效沟通。注重发挥社会基层自治组织,尤其是村(居)民委员会,协调利益、化解矛盾和排忧解难的基础性职能,推动社会矛盾调处的民主化进程,尽最大可能在基层及时防范和化解社会矛盾。

2.社会矛盾调处的源头治理机制

社会转型期,经济利益矛盾是社会矛盾的主要形态,加强利益表达机制、利益协调机制和权益保障机制建设是社会矛盾治理的源头所在。因此,必须坚持和完善人民代表大会制度和政治协商制度,从根本制度上保障利益表达渠道的畅通,同时以加强信访制度、政府网站、互动平台、大众传媒建设和社会协商对话机制,实现政府与公众的即时、直接、有效沟通,有效容纳和规范社会利益矛盾。必须加强和完善强农惠农政策,多渠道增加农民收入,改善农民的生存境况;推进工资集体协商制度,建立健全职工工资正常增长机制和支付保障制度,稳步提高工人的工资收入。必须通过建立合理收入分配机制,努力缩小社会贫富差距;加快将构建和完善养老、医疗、就业、社会保障、终身教育和住房保障等六大民生体系,提升民生保障水平,使民众安居乐业,才能从源头上积极防范和化解社会利益矛盾。

3.社会矛盾调处的多元化解机制

在社会急剧转型的新时期,社会分化和利益冲突明显加剧,社会矛盾的存在不以人的意志为转移。基于当前社会矛盾主体、成因以及价值观念的多元化,必须努力构建以司法为后盾的多元化、回应型的权利救济与纠纷解决机制,“使实质正义和形式正义统合在制度之内,通过缩减中间环节和扩大参与机会,在维护普遍规范和公共秩序的同时,按照法的固有逻辑去实现人的可变的价值期望”[24]。以法律为最高权威,同时辅以道德规范、村规民约、民族习惯、宗教、行业性规范、商业惯例等多元化规范体系,使当事人有规则选择的自由,最大限度地自我调解社会矛盾。诉讼性司法审判机制是调处人民内部矛盾的坚强后盾,但更为重要的是要努力建立健全以人民调解为核心的有效衔接配合的大调解工作体系,即全面加强人民调解、行政调解、司法调解、专业调解以及诉调、检调、公调、访调、纪调、仲调的制度规范建设,以多元化方式和平调处社会矛盾。

4.社会矛盾调处的工作运行机制

在社会急剧转型的新形势下,为积极应对社会矛盾集中多发的复杂局面,必须建立覆盖全面、反应灵敏、运行有效的工作机制。完善社会矛盾的监测预警、公共安全的监管防控、社会纠纷的多元化解、社会心理的适应调节以及调处工作的督导评估等一系列环节,既将社会矛盾调处寓于政府和各种社会组织的日常工作之中,使社会矛盾防范和调节工作常态化;又要从总体上进行科学规划,形成社会矛盾调处的长效机制,为全面建设小康社会和加快实现现代化创造和谐稳定的社会环境。建立社会矛盾的监测预警机制,能够掌握社会矛盾调处的主动权,防患于未然。健全公共安全的监管防控体系,加强食品药品安全、安全生产和社会治安的监管,有助于切断社会矛盾爆发的导火索。完善社会心理的适应调节机制,加强思想道德建设,规范信息传播渠道,提供社会心理支持,能够起到社会矛盾调处的稳压器作用。建立调处工作的督导评估机制,通过监督和评估规范社会矛盾调处人员的工作行为,有利于保证社会矛盾调处工作的有效性。

[1] 胡锦涛.在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话[N].人民日报,2011-07-02.

[2] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[N].人民日报, 2012-11-18.

[3] 徐州市中级人民法院2011年工作报告[R/OL].江苏法院网,2011-11-28.

[4] 江苏省高级人民法院2011年工作报告[R/OL].江苏人大网,2011-01-22.

[5] 徐州史志办公室.徐州年鉴2008[M].南京:江苏人民出版社,2008:60.

[6] 徐州史志办公室.徐州年鉴2009[M].南京:江苏人民出版社,2009:58,130.

[7] 徐州史志办公室.徐州年鉴2010[M].南京:江苏人民出版社,2010:66.

[8] 徐州市司法局2010年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2011-03-28.

[9] 徐州市司法局2011年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2012-01-04.

[10] 关于2010年全市公安工作情况的报告[R/OL].中国徐州网,2011-03-02.

[11] 徐州市公安2011年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2011-12-29.

[12] 徐州工商局2009年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2010-01-28.

[13] 徐州工商局2010年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2011-01-26.

[14] 江苏省政府2011年政府工作报告[R/OL].中国江苏网,2010-02-23.

[15] 2010年江苏省国民经济和社会发展统计公报[R/OL].中国江苏网,2011-02-16.

[16] 2010年徐州市国民经济和社会发展统计公报,中国徐州网,2011-04-02.

[17] 杨阳.徐州市低保下月起再提标[EB/OL].中国新沂网,2012-06-21.

[18] 田源.徐州云龙法院多措并举妥善审理劳动争议纠纷成效明显[EB/OL].徐州法院网,2011-08-08.

[19] 徐州市建设局2009年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2010-09-07.

[20] 我院分析农民工讨薪案件特点并提出对策措施[EB/OL].徐州市泉山区人民法院网,2010-11-04.

[21] 徐州市监察局2009年工作总结[Z/OL].中国徐州网,2011-02-18.

[22] 参见百度百科:“邳州现象”、“邳州征地血案”.

[23] 吴忠民.中国改革进程中的重大社会矛盾问题[M].北京:中共中央党校出版社,2011:282.

[24] 陈信勇,孙云等.社会矛盾多元化解决机制理论与实践[M].北京:知识产权出版社,2009:28.

SystematicConstructionoftheMediationMechanismofSocialContradictionsinSocialTransformationPeriod——a Case Study of Xuzhou area in the Eleventh Five-Year Plan period

LI Shao-we

(School of Marxism, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China)

During the Eleventh Five-Year Plan period, the economic development in Xuzhou of Jiangsu shows a great-leap-forward pace, and the society lies in the period of a sharp transformation. Social contradictions, with the economic benefits contradiction as the main form, are increasing significantly, and the number of various social disputes continues to run high, which is the typical representative to some extent in China. With respect to the main characteristics of contradictions in social transformation, mediating the social contradictions should insist on the basic principles as follows: people-oriented and social equity, interest balance and benefit sharing, democracy and law, stability and order, and government leading and social cooperation. The mechanisms need to be established and improved are the mechanism of liability apportionment, the source control mechanism, the multiple solutions mechanism and the operating mechanism, which will promote the harmonious development and common progress of economy and society.

Social transformation; Social contradictions; Main characteristics; Mediation mechanism

D669.9

A

1009-105X(2013)04-0058-05

2013-11-20

江苏省哲学社会科学青年基金项目《新形势下社会矛盾调处机制研究》(项目编号:09MLC009)。

李绍伟(1974-),男,中国矿业大学马克思主义学院副教授,博士研究生。