小学教师关于儿童多动症知晓水平的调查研究

2013-10-25刘黎微

刘黎微

( 闽南师范大学 教育科学与技术系,福建 漳州 363000 )

多动症,即注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder,英文简写ADHD),是儿童期最常见的行为障碍之一。ADHD主要表现为三大特征:注意缺陷、活动过多和冲动,由此衍生出学习、人际适应等问题。ADHD不仅干扰教师教学和其他同学的学习,而且对其自身在普通班级中的学习与生活也造成很大困扰。

国内报道儿童多动症发病高峰年龄多集中于8~9岁。金文岚等(2010)的调查显示,7~10岁组患病率最高为6.3%,ADHD注意缺陷为主型(ADHD-I型)和ADHD混合型(ADHD-C型)患病率最高的年龄集中在6~11岁[1],也就是小学阶段。学校是儿童学习、生活中最重要的成长环境,对于儿童ADHD能及早发现,进行针对性和可行性的防治,在一定程度上取决于教师对ADHD的知晓情况[2],所以调查了解小学教师对儿童多动症的知晓水平很有必要。

作者采用上海精神卫生中心编制的“教师ADHD知晓率问卷”,根据漳州市的具体情况进行适当修改后,于2012年10月~11月调查了解漳州市小学教师对儿童多动症的认知情况。

一、调查对象和方法

(一)调查对象

随机抽取漳州市芗城区 5所小学的部分教师,共发放教师问卷180份,回收有效问卷149份,其中男性11人(7.4%),女性138人(92.6%),平均年龄(33.2±13.3)岁,平均工龄(14.8±9.0)年。

(二)调查方法

采用问卷调查法。问卷主体部分包括六方面内容:教师对儿童多动症的总体情况、病因、症状、后果、治疗的认识以及教师对多动症儿童的态度。共76个条目,1~65为单选题,66~76为多选题。采用SPSS17.0软件统计结果,对调查结果进行定性分析。

二、调查结果及其分析

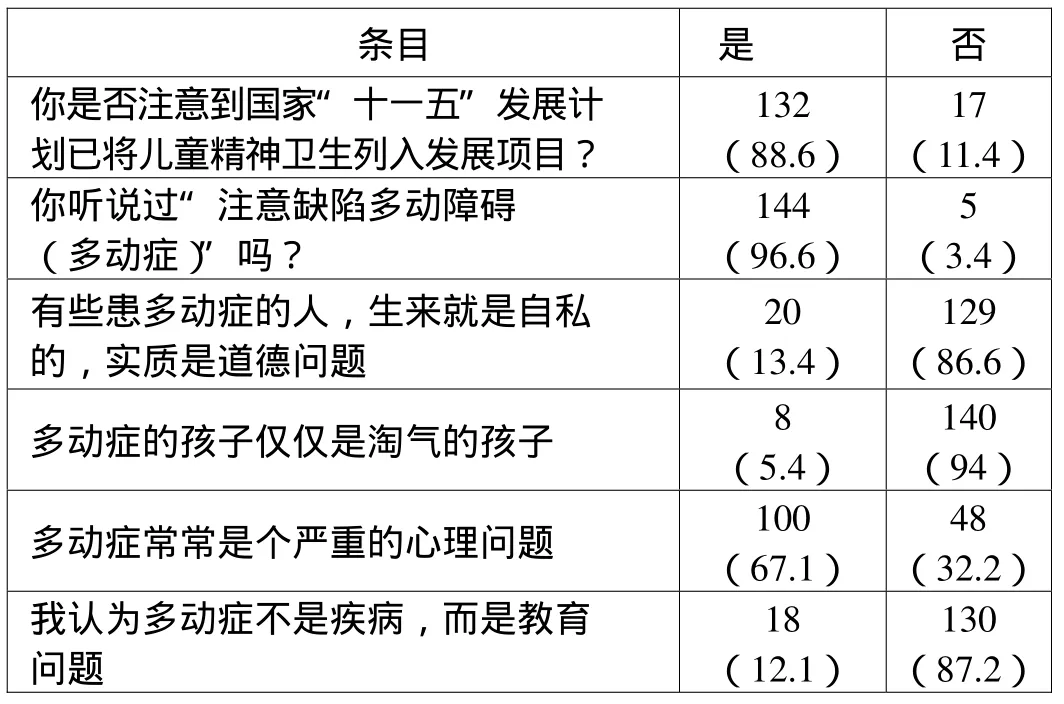

(一)教师对多动症的总体认识

表1显示,在参与调查的教师中,有88.6%的人注意到国家“十一五”发展计划已将儿童精神卫生列入项目之中,有96.6%的人听说过“注意缺陷多动障碍(多动症)”,有67.1%的人能意识到多动症常常是个严重的心理问题,可见多动症已引起众多教师的关注和重视。并且他们主要是从报纸(79.9%)、学校教师(56.4%)和电视(51%)获得有关多动症的知识。虽然教师对儿童多动症有一定程度的关注,但仍存在一些不正确的认知。例如,有13.4%的被调查者认为“有些患多动症的人,生来就是自私的,实质是道德问题”,12.1%的被调查者认为“多动症不是疾病,而是教育问题”等。可见,有些教师对多动症的总体认识存在偏差。

表1 教师对多动症的总体认识(n,%)

虽然有研究显示,儿童多动症有遗传的可能性,但遗传的不是孩子的劣行,更不存在道德问题。尽管多动症儿童由于具有注意缺陷、活动过多和冲动三个主要特征,他们可能看似调皮或无法克制并且冲动,但对他人所造成的伤害并不是有意的。因此,不能把多动症儿童视为顽皮儿童而不去干预和矫正,使本来能够治疗的儿童耽误了最佳治疗时机。

(二)教师对多动症病因的认识

至今为止,有关注意缺陷多动障碍成因的研究几乎没有一致的结论。有观点认为与遗传因素、出生前后的不利因素、生物化学因素和心理社会因素等有关[2]。杜亚松(2001)认为,造成多动症的原因可能有以下几种:遗传因素、大脑发育延迟、精神疾病生化的变化和社会心理因素。20世纪80年代这个问题在国外研究较多,通过研究证实以下因素不是造成多动症的原因:铅、用糖、微量元素、母孕期吸烟喝酒、冷光、食品添加剂[3]。这些因素虽然与多动症有关联,但不是引发多动症的直接原因。在本次调查中,表2显示,有89.3%的教师认为多动症与神经发育有关,85.9%的教师认为是由脑部的一些化学物质缺乏引起的。可见,大多数教师能够认识到引起多动症的生物学因素。但是,他们对其他引发因素的认识比较模糊。只有18.1%的教师认为多动症是由遗传因素引起的,有 75.2%的教师认为多动症是由铅中毒引起的,有71.1%的教师认为多动症与饮食有关,有 53%的教师认为多动症可因怀孕期间的不良事件引起等。

杜亚松(2001)认为,很多家庭和社会因素可能不是多动症的直接原因,单独存在不一定会造成多动症,社会心理因素在多动症的发病中多数起到诱发作用[3]。而本次调查中,表2 显示,有40.3%的教师认为家庭不和谐常常会导致儿童多动症,22.8%的教师认为多动症是因为孩子被家长宠坏了,6.7%的教师认为是由贫穷和无修养的家长造成的等。可见,部分教师对引发多动症原因的认识不全面。

表2 教师对多动症病因的认识(n,%)

(三)教师对多动症症状的认识

注意缺陷(主动注意保持时间达不到患儿年龄和智商相应的水平)、活动过多(组织不好的、调节不良的、过度的活动)和冲动(在信息不充分的情况下引发的快速、不精确的行为反应)是多动症的三大核心症状,学习困难、品行问题、情绪异常,有些还会触犯法律是其伴随性问题[3]。在本次调查中,表3 显示,有61.7%的教师认为“如果孩子不能集中注意力,老是东张西望,说明他/她可能有多动症”,24.2%的教师认为多动症儿童指过于活跃的孩子,23.5%的教师认为多动症的临床症状包括做鬼脸,使大家觉得很搞笑,20.8%的教师认为当别人在说话时总是插嘴,说明这个孩子可能是多动症。可见,教师对多动症的注意缺陷这个特征认识比较准确,可能跟教师比较关注学生的学习有关。但对其他两个核心症状的认识比较不到位,存在泛化的倾向,容易将一些活泼好动的学生判断为多动症儿童。正如有些研究发现,有相当数量的儿童因被教师怀疑ADHD而转介给医生,结果他们往往被诊断为其他心理疾病或根本没有问题[4]。

表3 教师对多动症症状的认识(n,%)

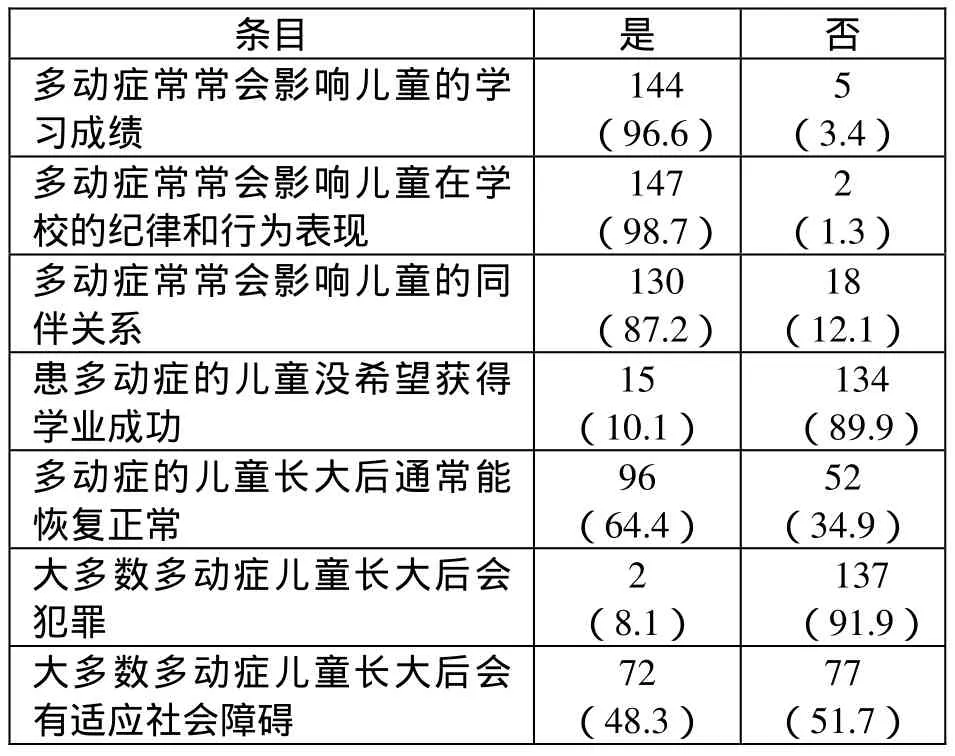

(四)教师对多动症后果的认识

多动症不仅会干扰儿童的学习行为,引发厌学情绪,影响学业成绩,还容易激发与同伴、师长之间的人际冲突,继发自卑、攻击性强、社会认知偏差等心理问题[5]。在本次调查中,表4 显示,96.6%的教师认为多动症常常会影响儿童的学习成绩,98.7%的教师认为多动症常常会影响儿童在学校的纪律和行为表现,87.2%的教师认为多动症会影响同伴关系,60.4%的教师则认为多动症会影响师生关系。可见,教师对多动症会造成儿童学习、情绪和人际交往的困扰有相当的认识。

杜亚松(2004)认为,多动症儿童如果治疗及时的话,多数可以痊愈,也就是说多动症的症状消失,能够集中精力地做事,也就是情绪稳定,人际关系改善。80%的多动症儿童可以取得这样的治疗效果[6]。在本次调查中,表4 显示,有64.4%的教师认为多动症的儿童长大后通常能恢复正常,但仍有10.1%的教师认为多动症的儿童没希望获得学业成功,48.3%的教师认为大多数多动症儿童长大后会有适应社会障碍,8.1%的则认为大多数多动症儿童长大后会犯罪。可见,有部分教师并不看好多动症儿童的将来,对他们的成功持怀疑态度。同时还存在教师夸大多动症儿童对家庭、学校和社会不良影响的现象,有59.1%的教师认为多动症儿童会影响家庭和睦,10.7%的教师认为多动症儿童影响学校的声誉,24.8%的教师认为会影响社会治安。由此说明对多动症后果的认识上,不少教师持着消极的态度,对多动症儿童的期望值偏低。

表4 教师对多动症后果的认识(n,%)

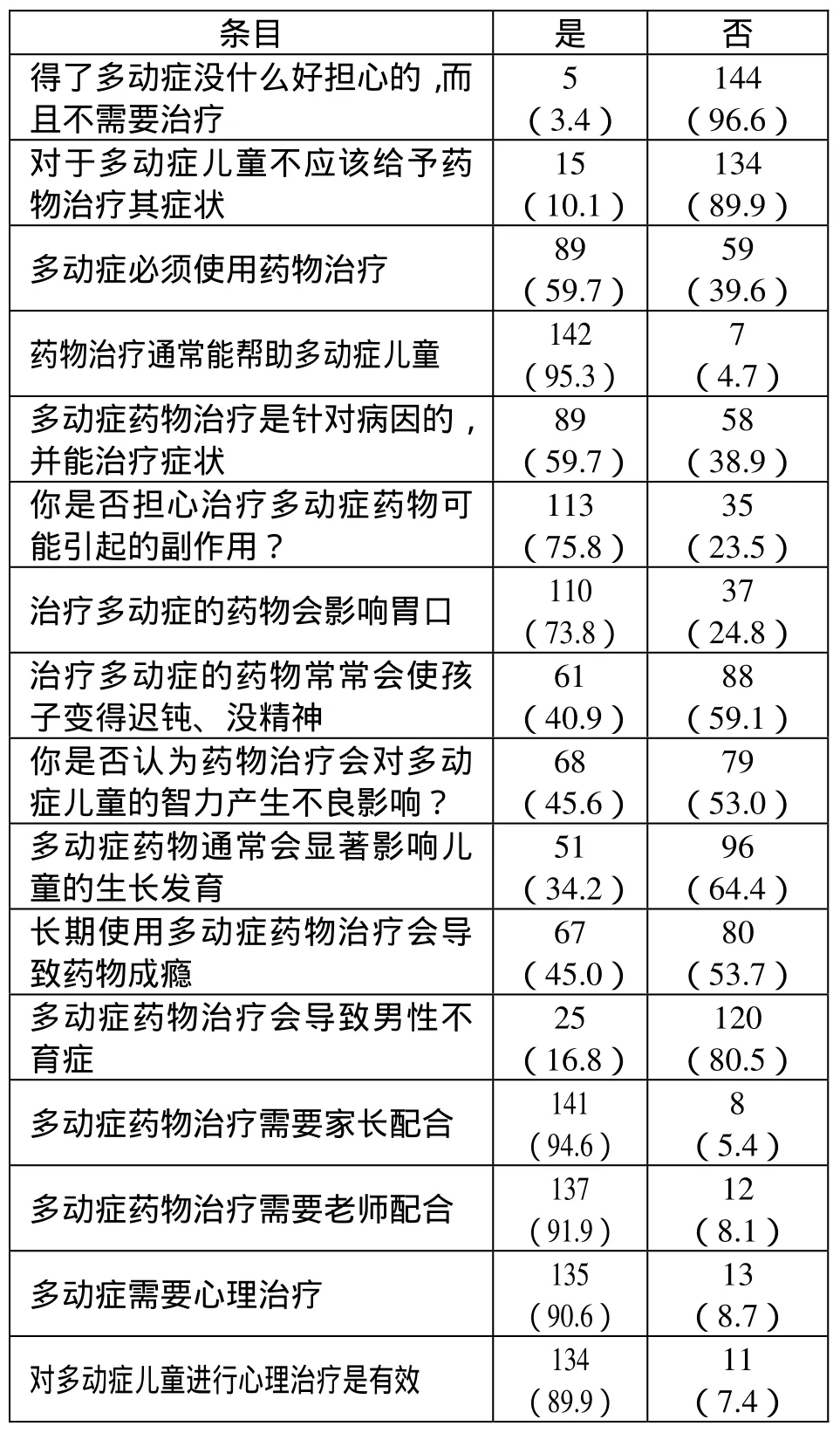

(五)教师对多动症治疗的认识

有调查发现,只有1/3的ADHD儿童进人青少年或成人期时其行为症状消失。学龄期ADHD儿童如未能得到及时有效的诊治,症状可以延续至青春期和成人期[7]。如果不接受治疗,多动症儿童将蒙受不必要的痛苦,也可能产生严重的后果。在本次调查中,表5显示,有 96.6%和 89.9%的教师对“得了多动症没什么好担心的,不需要治疗”以及“对于多动症儿童不应该给予药物治疗其症状”的观点持否定的态度;有 95.3%的教师认为药物治疗通常能帮助多动症儿童,59.7%的教师认为多动症的药物治疗是针对病因的,并能治疗症状。可见,大多数的教师认同多动症儿童需要治疗,并能认识到药物治疗的作用。

但同时,表5显示,也有75.8%的教师担心治疗多动症的药物可能引起副作用,73.8%的教师认为会影响胃口,45.6%的教师认为会对多动症儿童的智力产生不良影响,40.9%的人认为会是孩子变得迟钝、没精神,34.2%的教师认为会显著影响儿童的生长发育,45%的教师认为长期使用药物对多动症进行治疗会导致药物成瘾,甚至有16.8%的教师认为会导致男性不育症。这说明大多数教师尽管支持药物治疗,但对药物副作用的认识不全面,甚至是错误的。

多动症的治疗不以药物为首。大多数儿童经过药物治疗能改进注意力,但要改进其他行为问题和学业,就显得比较困难,特别是ADHD儿童因注意缺陷多动症状而引发的诸多问题会给他们的学习、交往、自尊和情绪等造成困扰。因此,需要采取综合干预的思路,整体地改变ADHD儿童的行为模式和心态,这样能够达到治本又治标的效果[8]。有90.6%的被调查者认为多动症儿童需要心理治疗,89.9%的被调查者认为对多动症儿童进行心理治疗是有效的。在回答“哪些是治疗多动症有效的方法”时,有86.6%的教师选择心理治疗,84.6%的教师选择药物治疗,71.8%的教师选择行为治疗,55%的教师选择家长技能训练。由此说明,绝大多数的教师能够意识到单一药物治疗的局限性,以及心理治疗、行为治疗等综合干预的重要性。

表5 教师对多动症治疗的认识(n,%)

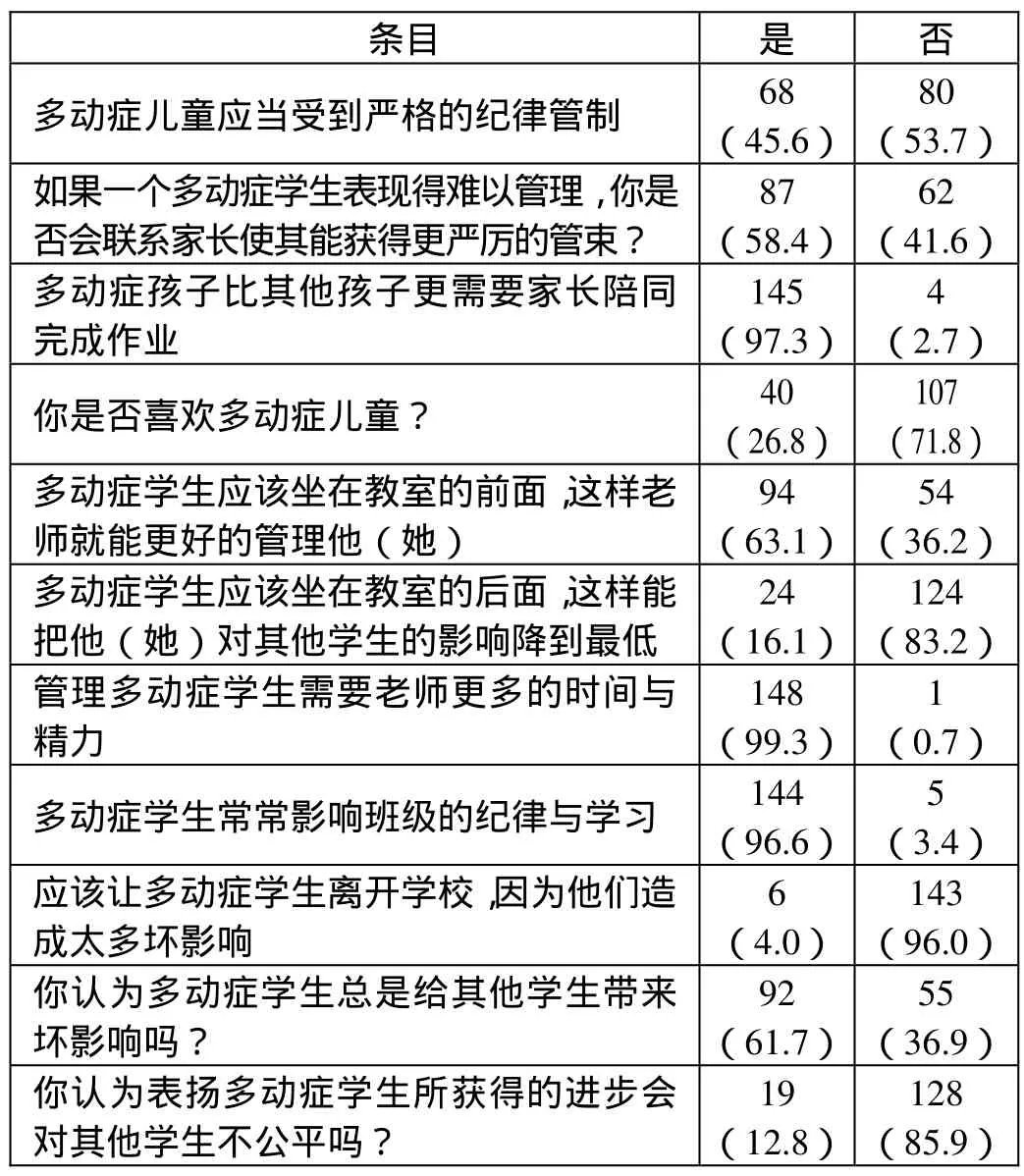

(六)教师对多动症儿童的态度

在本次调查中,表6显示,有45.6%的教师认为多动症儿童应当受到严格的纪律管制,58.4%的教师在多动症儿童表现得难以管理时,会联系家长使其能获得更严厉的管束。这说明有相当一部分的教师错误地认为多动症儿童是因为管教不严导致的异常行为,期望通过加强管教来改进。多动症学生相对其他学生在同样的学业、社交行为上更为困难,需要教师给予特殊的关注。99.3%的教师认为管理多动症学生需要教师更多的时间和精力,97.3%的教师认为多动症孩子比其他孩子更需要家长陪同完成作业,但没有意识到陪读会导致多动症孩子的依赖性增加,不利于其养成良好的生活习惯和培养坚强的意志。

表6显示,有71.8%的教师表示不喜欢多动症儿童,甚至有 4%的教师认为应该让多动症学生离开学校。61.7%的教师认为多动症学生总是给其他学生带来坏影响,12.8%的教师认为表扬多动症学生所获得的进步会对其他学生不公平,96.6%的教师认为多动症学生常常影响班级的纪律与学习。由此说明,很多教师对多动症学生的评价是偏负性的,他们不能理解多动症儿童行为的不能自控和由此带来的痛苦,对多动症学生采取讨厌、歧视和放任自流的态度。有16.1的教师认为多动症学生应该坐在教室的后面,这样能把他(她)对其他学生的影响降到最低。

表6 教师对多动症儿童的态度(n,%)

表6显示,相比于心理健康问题,很多教师更注重多动症学生的学习问题,50.3%的教师最担心多动症学生的考试成绩,82.2%的教师认为学生最容易遇到的问题是学习困难。而对于多动症学生的“未来发展”、“遇到麻烦”、“被他人排斥”、“被歧视”的担心均落后于学习问题,显示对多动症学生的人文关怀不够多。无论是在国内还是在国外,多动症儿童都主要是在普通班级中接受教育,这不仅需要教师具备特殊教育方面的知识和技能,而且教师对患儿的态度也相当重要。教师的一言一行对学生的自尊心、情绪、行为都有很大影响,应给予这类儿童更多的关心、同情、理解和支持,积极帮助和接纳他们。

三、研究结论

目前的调查发现教师对ADHD的认知既有合理之处也有欠妥之处[1]。大部分教师对儿童多动症有足够的重视,能够认识到其生物学的病因和多动症对儿童的不良影响,知晓治疗多动症的科学方法,并给予一定的关心和帮助。但仍存在部分教师对“多动症”认识模糊的问题,没有规范统一的认识,对引起多动症的原因理解不全面,把一些相关联的因素认定为引发多动症的原因。对多动症的症状认识不到位,泛化其外部表现,高估了多动症的发生率。

多动症儿童在学校中有一定的比例,是教师不得不面对的问题。教师是学龄儿童生活中的重要他人之一,从人际认知偏差的角度看,教师对学生的知觉影响着他们对待学生的期望和行为,以及他们对学生课堂行为的解释,进而影响学生的认知、情感和自我意识等方面的发展[9]。教师的不科学看法和不适当做法会加剧多动症儿童厌学、自卑等后果。小学阶段是多数ADHD儿童问题凸显的时期,也是最好的训练阶段,尤其在其症状刚被发现时,还是比较容易改进的。因此,需要对教师加强多动症知识的普及,调整对多动症儿童的看法,应对这些学生给予更多理解和人文关怀,同时要避免把非多动症的儿童当做是多动症,提高识别和转介的准确率。

[1]金文岚,杜亚松,钟向阳,芮彭年等.对上海中小学教师ADHD知晓率的调查[J].中国健康心理学杂志,2010,(3).

[2]李玉峰,赵伍.关于小学教师对学生注意问题的认识及策略的研究[J].张家口师专学报,2004,(2).

[3]杜亚松.多动症与学习困难[M].上海:上海科学技术出版社,2001.

[4]Sciutto MJ,Ferjesen MD,Bender Frank AS.Teachers' knowledge and misperceptions of Attention-Deficit/hyperactivity disorder[J].Psychology in the Schools,2000 (2):115-122.

[5]Sibley. M.,Evans. S.,& Serpell.Z.Social cognition and interpersonal impairment in young adolescents with ADHD [J].Journal of Psycho pathology and Behavioral Assessment,2010 (2):193-202.

[6]杜亚松,于得澧.儿童多动症[M].上海:上海科学技术出版社,2004.

[7]苏渊.注意缺陷多动障碍儿童多动症状的行为特征[J].中国儿童保健杂志,2005,(2).

[8]吴增强,杜亚松,夏黎明.注意缺陷多动障碍儿童综合干预的研究[J].上海教育科研,2005,(5).

[9]王守恒.教学交往中的认知偏差及其矫正[J].教育发展研究,2001,(6).