开启图书馆“数字特藏”之门

2013-10-25朱本军

文/朱本军

图书馆如何对所在机构成员和团队“隐性知识”的挖掘与开发可能是丰富图书馆馆藏资源、提供知识服务,提高图书馆核心竞争力的一个新思路。

从近年来图书馆领域出现的全球学术资源统一组织、管理与索引的“大数据”产品(如Google Scholar,SUMMON等)的普及推广趋势来看,不同图书馆在学术资源建设方面越来越趋同:完全相同的一份大而全的资源被不同图书馆订购使用。图书馆资源建设面临着前所未有的挑战。从应对未来挑战的举措来看,我们推断:未来,不同图书馆资源建设的核心竞争力将主要放在特藏资源的建设上。应如何在数字特藏建设的同时把握未来数字特藏建设与服务的趋势?下面我们对图书馆数字特藏系统与服务的现状和趋势进行审视,以期开启国内图书馆特藏资源建设的新方向。

“数字特藏”的涵义

所谓“特藏”,大体而言有两个层面的意思:一是相对于机构内部的其他资源而言,显得非常珍贵、独特,比如口述历史、学位论文等;二是相对于同类机构而言,属于“我有你无”,或者不同机构都有,但“我”更完整、更成体系,比如古籍孤本、善本。由于这两个层面都是相对它物而言的,其“特色”与否完全基于所选的参照物,因此,不同的图书馆对其“特藏资源”的收录范围各不相同。比如,北京大学图书馆将特藏主要限定在辛亥革命之后、解放之前的民国时期的书刊资源,而将古籍单独作为一个类目,但是,国内则有不少高校图书馆将古籍也算作特藏资源。

所谓“数字特藏”,顾名思义,就是将这些传统意义上的特藏资源“数字化”,并提供数字对象的获取途径。尽管这种理解非常通俗易懂,但是,随着互联网技术的发展所带来的理念的变化,这种理解显得越来越狭隘。从全球图书馆数字特色资源建设的大环境来看,未来的“数字特藏”资源建设,不仅仅指将传统意义上独有、特有的馆藏资源数字化,而且还将侧重于对已有“非特色”数字资源的分类组织,使之成为某个方面的专题资源库。

“数字特藏”全球大扫描

可能有些读者还不大清楚我们所指具体为何。下面我们以一些典型的案例来看看全球图书馆界对数字特藏资源的建设。相信这些典型的案例不仅能使图书馆界明白新理念下的“数字特藏”所指为何,而且能直接从中找到一些开展本地特藏资源建设的灵感。

北京大学的北京历史地理数字特藏库(http://bjhg.lib.pku.edu.cn/)和北大名师数字特藏库(http://162.105.138.23/bdms/)。其中的“北京历史地理”数字特藏,其所收录的文字、图像、音像和互联网资源都是已经在学术刊物上公开发表的文章,它的“特色”之处在于以“北京历史地理”为专题,将相关资源汇总。“北大名师”数字特藏其所收录的文字、图像和互联网资源,一部分属于北京大学档案资源(如历史老照片),这类资源属于北大“独有”资源,另一部分是已经在学术刊物上公开发表的(如著作),其“特色”之处在于以曾经在国内外某个领域有一定学术贡献的学者为核心组织资源。

美国国会图书馆开发的专题特色库(http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)和美国哈佛大学图书馆开发的数字特藏专题(http://digitalcollections.harvard.edu/)。其中的美国国会图书馆专题特色库,其内容范围涉及美国历史文化(American History & Culture)专题、历史新闻(Historic Newspapers)专题、退伍军人历史(Veterans History)专题、表演艺术(Performing Arts)专题等,但是我们看到,其中的文字、图片均来自旧报刊,其“特色”之处在于将不同时期散落在不同刊物上的同一专题的片段以某种逻辑或关系汇集在一起。哈佛大学图书馆的数字特藏,比较有特色的有:1907年~1927年间美国人拍摄的东亚植物和文化图片(botanical and cultural images of Eastern Asia)专题、布莱克顿关于法律和英格兰风俗相关论著的布莱克顿在线(Bracton Online)专题、中国拓片(Chinese Rubbings Collection)专题等。这些数字特藏也是将分散在不同刊物上的同一主题的片段以某种逻辑关系汇集在一起。

上面这些数字资源究竟是应该称作普通的“数字馆藏”还是“数字特藏”,二者之间的界线似乎还是要回到“特藏”的二层涵义中去,看它相对于机构内部的其他数字资源而言,是否显得非常珍贵、独特,或者相对于同类机构而言,是否属于“我有你无”,或者不同机构都有,但“我”更完整、更成体系。比如,美国国会图书馆截至目前共有22个专题的数字馆藏,而仅有8个被定为“特藏(featured collection)”。

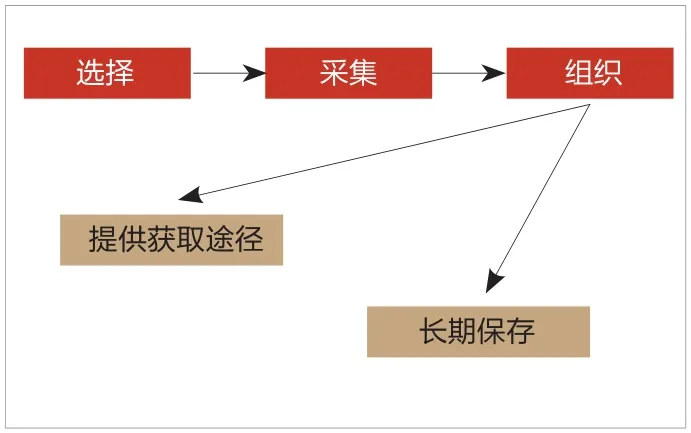

图1 数字特色资源形成的流程

资源建设的实施与开展

图书馆数字特藏资源的建设,由于技术性和专业性比较强,一般以“项目(project)”的形式分批次开展。一般而言,有四种常见的项目运作方式:一是图书馆内部独立项目,这种内部独立运作的项目通常都依靠馆内具有一定专业水准和学科背景的图书馆员完成。二是图书馆与个人、机构、学会或协会联合做某一专题的项目,通常依托学者、机构、协会或学会的专业人士的专业知识、专项资金联合完成。三是跨地区联合,比如中国的CADAL项目、美国国会图书馆的International Collections项目(http://international.loc.gov/intldl/intldlhome.html),通常由政府部门、非政府组织或有相同需求的学术机构一起联合完成。四是社会化,在专题资源项目发起后通过各种渠道吸引热心人士捐赠素材或提供线索。

所有这些项目,从立项到形成特色资源,一般要经过资源选择、采集、组织、提供获取途径和长期保存五个步骤(如图1所示)。其中:“选择”,指的是挑选素材(比如手稿、地图、图片、音频、视频等),并将素材归类;“采集”,是将这些已经挑选好的素材进行数字化使之变成数字对象,以及著录,或从其他外部系统摄取、收割或抓取数字对象元数据;“组织”,即按某种数据层次组织元数据;“提供获取途径”,指的是对已经数字化的数字对象(如电子书、数字照片、音频、视频等)按主题、时间、事件等分类整理,形成专题,并通过互联网发布出来;“长期保存”,即对数字特藏进行存储。通常,这五个步骤通过一套信息管理软件系统来整合。

这里特别要提到的是,传统意义上数字特藏资源的组织、管理与服务由于其专题性很强、数字对象格式和资源类型各异,一般都采用独立的信息管理系统提供信息著录、数字对象管理与服务。这种数字资源管理模式容易形成特藏资源孤岛。未来,这种资源组织和管理系统将被一种基于新概念下的图书馆资源管理模式的产品所取代。这种新概念的资源管理产品,如Ex Libris的ALMA系统、OCLC的WMS系统及开源的Kuali-OLE系统,不仅采用开放的SOA架构,而且可以实现不同格式、不同类型所有资源的统一著录与管理。

建设与服务新趋势

尽管前述对数字特藏的内涵和建设有了系统的阐述,但是,并不意味特藏资源的建设就止步于此。

随着互联网越来越成为一个学习和工作的“场所”而不仅仅是一种“媒介”,学者的工作习惯也在悄然发生变化。如何组织并收录来自数字新媒体的数据,也成为数字特藏资源来源的一个新方向。以北京大学图书馆为例,在捕捉到过去体现学者学术思维过程的手稿、日记等现在慢慢转向博文和微博这种变革后,北京大学图书馆开设了“北大博文”特色库(http://bowen.lib.pku.edu.cn),专门收录北大学者的博文,与此类似的,如美国国会图书馆则于2010年即宣布收录来自社交媒体Twitter的数据。

除此之外,数字特藏建设还有一片尚待开发的处女地,即是对“隐性知识”的挖掘与组织。图书馆目前所做的绝大部分数字特藏建设工作,主要是对那些易于存储、交流和共享的“显性知识”(比如报告、文章、图书、专利、图形、图像、软件等)的建设与服务。对于那些以人为依托的、高度个人化的经验性或隐藏的知识,图书馆较少涉足。图书馆如何对所在机构成员和团队“隐性知识”的挖掘与开发可能是丰富图书馆馆藏资源、提供知识服务,提高图书馆核心竞争力可依赖的一个新思路。理所当然,对这种高度个性化的校本学术资源的开发应该是数字特藏建设的新领域。