试论东亚政党与公民社会关系的两种模式

2013-10-23高奇琦

高奇琦

学术界在讨论公民社会时,总是把国家或政府作为其相对应的概念,而忽视政党这一行为体与公民社会的互动关系。实际上,政党与公民社会是一组非常重要的关系。公民社会要推促倾向于自身的公共政策的制定,一般都需要经过政党的中介。而政党要获得或巩固执政地位,则需要不断地从公民社会中汲取资源和赢得支持。本文首先从类型学的角度对政党与公民社会的关系进行了理论探讨,然后再结合日本、新加坡、韩国和泰国等东亚国家的实践来对两者的关系模式进行较为深入的实证分析。

一、政党与公民社会的关系:一种类型学的解释

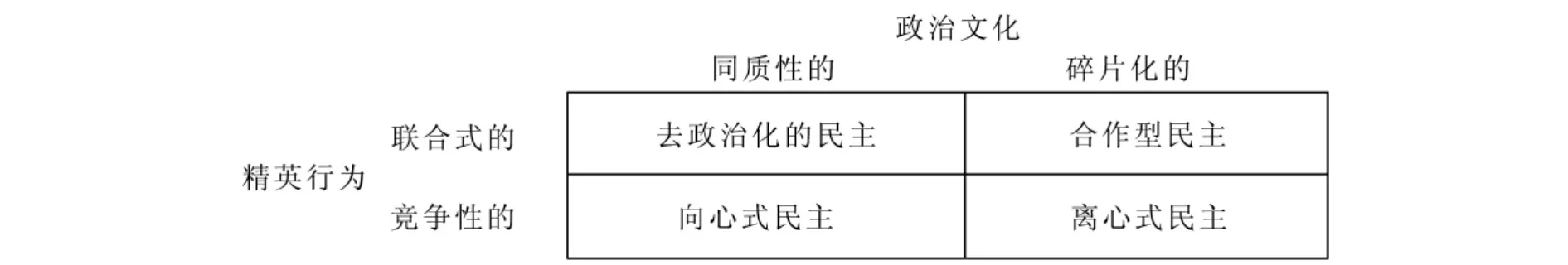

类型学分析是比较政治学中一种非常重要的研究方法。盖伊·彼得斯(Guy Peters)将类型学分析与单一国家研究、程序及制度研究、区域性统计分析和全球性统计分析并列为比较政治研究中最重要的方法①Guy Peters.Comparative Politics:Theory and Methods.New York:New York University Press 1998,pp.11~22.。目前类型学的常用方法有两种:一种是根据现实中实际出现的情况进行类型的描述。例如,根据1975年之前各国政党体制的基本情况,乔万尼·萨托利把政党体制分为一党制(苏联和阿尔巴尼亚)、霸权党制(墨西哥)、优势党制(日本和印度)、两党制(新西兰、英国和美国)、温和多党制(西德、比利时、瑞士和荷兰)、极化多党制(芬兰、意大利和1975年前的智利)②萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年,第182页。。这种类型学分析往往基于某个单一维度或者复合后的单一维度。在萨托利的例子中,政党体制分类的维度实际上是政党的数量(尽管萨托利在政党的实际数量基础上还复合了政党间实力的比较因素)。这一类型学分析的优点是接近现实:分类的类型容易在现实中找到对应的例子。这一类型学分析的实质是归纳逻辑,即把现实的案例通过合并同类项,归为几个可以贴以标签的类别。另一种是以两个变量或多个变量为基础进行矩阵的排列组合。例如,阿伦·利帕(Arend Lijphart)特分别用政治文化和精英行为作为对民主进行分类的两个变量,同时这两个变量分别有两种程度的类型区分:将政治文化区别为同质性的和碎片化的,将精英行为区别为联合式的和竞争性的。这样,两维交叉后就分为四种类型:同质性的政治文化和联合式的精英行为构成了去政治化的民主;同质性的政治文化与竞争性的精英行为组成了向心式民主;碎片化的政治文化与联合式的精英行为组成了合作型民主;碎片化的政治文化与竞争性的精英行为组成了离心式民主①Arend Lijphart.“Typologies of Democratic Systems”,Comparative political Studies 1966,1(1),p.38.。与前一种类型学分析相比,这一方法的特点是其理论优势更为突出。这一类型学方法的实质是演绎逻辑,即从可能的维度出发,通过维度的叠加演绎出可能的类别,然后再去现实中寻找对应的案例。

图1 利帕特关于民主类型的二维矩阵图

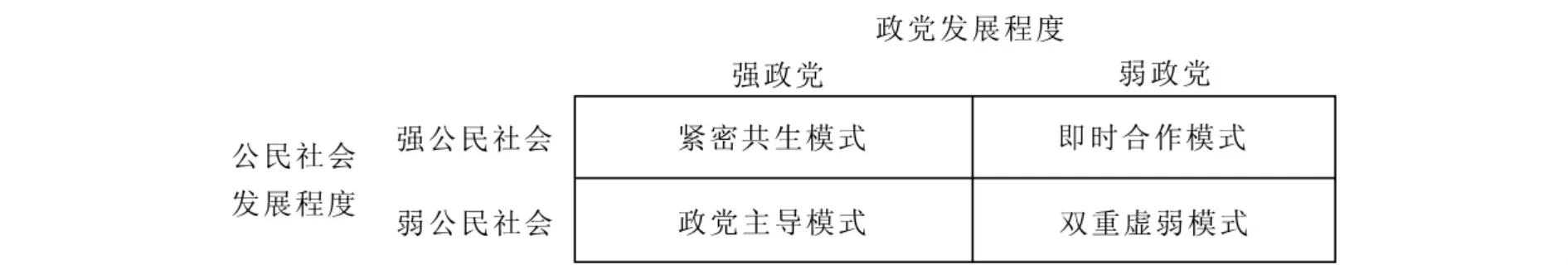

在对两种类型学分析的路径进行讨论之后,笔者尝试用第二种路径对政党与公民社会的关系进行分析。从政党与公民社会关系中,很容易抽取出两个变量:政党发展程度和公民社会发展程度。政党发展程度可以分为强政党和弱政党。区分政党强弱主要基于政党的组织化程度和政党意识形态的连贯性等因素。公民社会发展程度可以分为强公民社会和弱公民社会。区分公民社会强弱主要基于公民社团的活跃度、持久性以及对政治决策的影响力等因素。政党发展程度和公民社会发展程度的两维框架可以将政党与公民社会关系组合出四种不同的类型。

第一种是强政党和强公民社会组合下的紧密共生模式。由于政党与公民社会两者的发展都比较成熟,所以双方的相互依赖性非常高。政党需要通过公民社会获得社会动员和资源支持,公民社会则依赖政党在执政后的政策实现,所以两者在相互较为平等的基础上展开紧密的合作关系。

第二种是弱政党与强公民社会组合下的即时合作模式。在这一模式下,政党的发展程度相对较低,这意味着政党吸纳公民社会的能力有限;同时,公民社会的发展程度较高,这意味着整个社会的动员几乎不依靠政党来进行。这种强公民社会弱政党的组合会促使公民社会不去寻求将某一政党作为其长期结盟的对象。在这一背景下,公民社会往往直接以政府为核心展开政策游说活动。公民社会与政党的合作主要在选举期间展开,而且这种合作基本上是一种临时的、缺乏连贯性的合作。

第三种模式是强政党与弱公民社会组合下的政党主导模式。如果政党的发展程度非常高,同时公民的社会发展程度非常低。这样,强有力的政党组织会把虚弱的公民社会及其组织完全吸纳进它的政党动员体系之中。强政党会主导公民社会的发展进程,有时也会限制公民社会的发展。总之,在这种模式中,强力的政党总是处于积极且主动的位置,而公民社会仅仅是政党行为的消极的接受者。

第四种模式是弱政党与弱公民社会组合下的双重虚弱模式。由于政党与公民社会的发展程度都比较低,所以两者都无法强有力地影响对方。而且,两者在整个政治架构中的作用都非常微弱。政党与公民社会都是现代政治的产物,而这种双重虚弱无疑反映了这种政治架构本身还远不是现代政治体制。在这种政治架构中,其他传统政治因素如君主、军队、传统文化等还占有非常重要的地位。

图2 政党与公民社会关系的二维矩阵图

这四种模式在现实中都可以找到一些相近的案例。例如,英国工党与工会的关系表现为紧密共生模式。英国工党和工会的发展程度都比较高。英国工党在20世纪上半叶就完成了政党组织化的建设;同时,英国工党长期将社会民主主义作为其政党的核心纲领。而英国工会的发展还远远早于工党。并且,工会在工党建党过程中发挥了重要作用,并长期以集体会员身份加入工党。英国工会从地方到全国都参加各级工党。工会在英国工党最高决策权力机构的每次年会上,拥有正式的多数。同时,工会的会费和捐助是工党资金的主要来源①刘易斯·明金、帕特里克·赛德:《英国工党》,载威廉·佩特森、阿拉斯泰尔·托马斯:《西欧社会民主党》,林幼琪等译,上海译文出版社1982年,第91~92页。。英国工党与工会紧密共生。再如,美国政党与公民社会的关系则更接近于即时合作模式。美国政党的发展程度并不高:美国民主党和共和党的组织化程度都很低,同时其政治纲领也相对比较趋近。同时,美国的公民社会又比较发达,这样政党与公民社会的合作关系仅仅在选举期间会集中表现出来。在选举间歇期,公民社会组织更习惯于直接游说政府。

对这四种模式的讨论,仅仅是本文的一个理论铺垫。本文讨论的重心是东亚国家政党与公民社会的关系。本文提出的一个研究判断是,东亚国家政党与公民社会的关系主要表现为两种,日本和新加坡的案例更接近政党主导模式,而韩国和泰国的案例则更符合双重虚弱模式的特征。

二、政党主导模式:日本和新加坡的案例

从政党的组织化程度和纲领的连贯性程度来看,日本和新加坡的政党发展都处于相对较高的水平。就日本而言,从政党组织及其社会基础来看,自民党、社会党等主要政党均完成了政党制度化的过程,形成了从党首到普通干部再到下级党员的金字塔式组织结构。自民党和社会党在高峰时期均拥有百万以上的党员。这种结构在1994年之前的选举环境中非常有效。一方面可以将大量党员作为政党的组织基础和经济来源,另一方面可以借助党员和外围群众将党的政策宣传开来,以实现选举绩效。从政党意识形态来看,战后形成了以自民党为首的保守主义政党和以社会党为首的革新主义政党对立的局面。在1960年以后,自民党的意识形态色彩有所淡化,并逐渐由自由民主和民族主义并存的意识形态向实用主义转变,而社会党则在20世纪80年代发生纲领转变。1986年社会党的新宣言指出,社会党不再是阶级性群众政党,而是代表所有国民和向所有人开放的国民政党②张伯玉:《日本政党制度政治生态分析》,世界知识出版社2006年,第174页。。20世纪末,民主党作为新兴政党崛起。民主党与自民党在基本观点和政治纲领上极为相似,对政府政策的总体方向也持有共识,有学者将其总结为冷战后日本政党间同质化以及政界总保守化的趋势③李 莹:《试论日本政党体制的转型》,载《当代亚太》2007年第5期,第35~36页。。

同样,从政党组织及其社会基础来看,新加坡人民行动党实现了较高程度的政党制度化并紧密地与其民众联系在一起。人民行动党的组织结构大体由集权的中央组织、分布广泛的支部和分层的党员群体组成。中央执行委员会是人民行动党的最高权力机构,负责制定人民行动党的所有重要政策。支部的主要职能是为选举服务和联系并服务选民。人民行动党的党员存在普通党员和干部党员的分层结构,其普通党员约15000人,需要定期缴纳党费,有参加党的全体大会的权利和义务。干部党员占全体党员数的1/10,有权利参加中央委员会选举,有资格被推荐参加国会议员竞选④刘 阳:《从政党的组织结构和组织制度看新加坡人民行动党长期执政的原因》,载《当代世界与社会主义》2005年第6期,第38~39页。。从政党意识形态来看,人民行动党对民主社会主义思想进行了民族主义改造⑤李路曲:《论新加坡人民行动党对民主社会主义的民族主义改造》,载《当代世界与社会主义》1997年第4期,第40~44页。,致力于发展生产力和建立平等、公正、合理和机会均等的社会,并将政治稳定视为政治发展的首要大事,主张建立符合本民族传统的东方式民主⑥韦 红:《新加坡的民主社会主义》,载《社会主义研究》2004年第5期,第118~120页。。

与政党发展程度较高形成鲜明对比的是,日本和新加坡的公民社会在二战后长期处于相对萎缩状态。虽然20世纪六七十年代日本也曾出现了相当有影响的社会运动,但这些社会运动几乎都是昙花一现,并未形成较为持久的影响力。在环境保护领域,虽然在1965年到1975年之间数以千计的环境组织破茧而出,但这些组织都是分散的和地方化的,这导致其集体行动能力有限。从20世纪70年代末到90年代中期,日本公民社会并未爆发任何在全国范围内有影响的公民运动。只是在1995年阪神大地震后,日本公民社会的发展才出现了一些积极的景象。苏珊·帕尔(Susan J.Pharr)将战后日本公民社会的虚弱总结为:生产者组织主导、劳工和消费者组织虚弱、宗教组织无力、政治倡议组织表达功能不强、缺乏“新社会运动”、大众媒体缺乏独立性、国际非政府组织数量较少和行动主义国家对公民社会的主导等八大特征①Susan Pharr.“Conclusion:Targeting by an Activist State:Japan As A Civil Society Model”,in Frank Jacob Schwartz,Susan Pharr(eds.).The State of Civil Society of Japan.Cambridge:Cambridge University Press 2003,pp.320~321.。

新加坡的公民社会也基本上长期处于不活跃的状态。在独立之后,在国家合作主义的模式下,新加坡政府建立了一些官方色彩浓厚的社会组织,如人民协会、全国职工总会等。人民行动党政府给这些组织以经费支持,帮助它们进行组织建设,还委派政府官员到这些组织中工作。在公职竞选时,这些社会组织也自然会被动员起来宣传人民行动党的纲领主张,为人民行动党竞选贡献力量。这一时期,这些社会组织的特点是它们对国家和执政党权力的依附性和从属性。这些组织甚至可以看成国家权力和执政党权力在公民社会中的延伸。虽然在20世纪90年代之后也出现了一些真正具备现代性和自主性特征的公民组织,但这些组织的活动都明显仍然在新加坡人民行动党政府的全面掌控之下。

整体来看,日本和新加坡政党与公民社会的关系都表现出明显的政党主导趋势。在日本,政党对公民社会的主导反映在执政党对公民社会运动的消解和吸收上,以及为财界组织、农协、中小企业团体以及其他友好团体争取利益并对它们进行塑造。在新加坡,这种主导体现为人民行动党政府调控着公民社会发展的节奏。需要说明的是,人民行动党所感兴趣的公民社会的角色,是帮助国家治理那些国家不能或不愿介入的一些社会领域,即公民社会是国家治理的有益补充。当人民行动党感觉到,通过支持公民社会的发展,赢得了更多政治支持,而政治开放所导致的对执政党的挑战却没有显著增加,人民行动党就会鼓励公民社会的发展。当人民行动党感觉到,公民社会发展伴生的政治开放,使得执政党的政治资源和合法性大大流失,民众对执政党的政治支持也在下降,那么人民行动党便会采取措施规制和管理公民社会的发展。

在日本和新加坡的政党与公民社会关系中,政党具有毫无争议的强势地位,制定着整个政治游戏的规则。长期处于执政地位的自民党和人民行动党在公共社团的法律地位、财务监督和税收豁免等方面的超级决定权,促使那些小型的、并与政党合作的公民组织兴起,也使那些议题导向的可能会挑战执政党权威的大型倡议组织步履蹒跚。在致力于经济发展的发展主义国家模式下,执政党和官僚组织都通过积极的行动主义方式来应对公民社会运动。执政党通过压迫国家层面的公民社会和阻挠公民政治意愿表达的方式来实现这一点。两国政府还把允许发展的公民组织局限在社会服务、医疗卫生和教育宗教等可以补充政府社会功能的领域。两国政府在非营利组织领域特别支持卫生和福利组织的发展,而基本不支持消费者权益或者环境保护等公民组织的发展。两国多数的公民组织把执政党政府作为其运作资金和合法性的来源,这使他们不得不去接受与执政党的合作,而不是通过社会倡议和动员来反对执政党政府的决策。两国公民社会的职业化程度低也是两国政治制度的结果,因为传统的制度安排使得公民组织积聚社会资源非常困难。公民组织接受与执政党的这种合作关系也是理性选择的结果,这一关系可以使公民组织获得真正的政治实惠,并获得从内部影响政治的渠道和路径。因此,可以将这种政党主导模式称为“发展主义导向的行动主义政党模式”,即执政党在塑造公民社会时发挥行动主义的作用,有意地去培植它所期望发展的公民社会组织,并为国家的发展主义目标服务。

三、双重虚弱模式:韩国和泰国的案例

与日本和新加坡相比,韩国与泰国的政党发展程度都相对较低。到目前为止,韩国的多数政党仍然表现为政党的最初发展模式——精英型政党的特征,具体表现如下:第一,以政治领袖为中心建立政党。政治领袖对政党的发展具有决定性作用。重要政党都是以某一重要政治人物为中心建立的。在重要人物死亡、失去权力或者离开政党时,这一政党往往在政治舞台上消失。第二,政党成员的精英化程度较高。政党成员多是政党领袖的亲信或者追随者。政党成员主要通过血缘、地缘和学缘等传统纽带与政党领袖联系在一起。第三,政党的组织结构松散,容易解散和发生变动。韩国政党更像一部选举机器。只有在选举时政党功能才被激活,在平常时期几乎没有政党活动。第四,政党是一种利益分配的庇护网络。韩国政党的公共属性较弱,而私人属性较强。围绕着私人网络和功利主义分配,政党内部的派系政治在韩国表现得尤为明显。当然,韩国也曾经出现了一些构建群众型政党的努力。如在第三共和国时期,朴正熙指派金钟泌按照群众型政党的模式构建民主共和党的组织结构,但这一组织化的构建并没有完成①C.I.Eugene Kim.“The Third Republic and the DRP”,in C.I.Eugene Kim,Young Whan Kihl(eds.).Party Politics and Elections in Korea.Silver Spring,Maryland:The Research Institute on Korean Affairs 1976,pp.128~291.。在第五共和国时期,全斗焕试图对民主正义党进行制度化和组织化,但也没有成功。

泰国政党的发展一直表现出变动性和非连续性的特征。在泰国的政治发展史中,政党被多次宣布为非法。例如,1976年泰国政变之后,政党被宣布为非法。直到1981年新政党法颁布,政党的活动才又再次恢复。泰国的大多数政党历史都比较短,缺乏组织建设和延续性,往往以某一政治领袖为中心,而且党员转换政党的现象非常频繁。泰国政党几乎是完全为争夺和分割利益而形成的一种庇护关系网络。这些都是精英型政党的基本特征。只有民主党属于例外情况。民主党尝试进行了政党的正式组织建设,积极发展基层组织,到1997年时已发展基层组织172个;民主党还积极整合政党的意识形态和纲领,20世纪60年代时该党的基本纲领是林肯的民主思想,即民有、民治和民享,到70年代时逐渐调整为民主社会主义②任一雄:《政党的素质与民主政治的发展——从泰国政党的历史与现状看其民主政治的前景》,载《东南亚研究》2001年第5期,第16页。;民主党还形成了相对稳定的选民基础,该党的主要基础在经济发展较发达的泰国南方,主要选民群体是工商业者和城市中产阶级。这些都是群众型政党的特征。然而,民主党这样的情况是非常少见的,而且也不断地被军人政治所打断。

同时,韩国和泰国的公民社会也是相对不发达的。在李承晚之后的民主党张勉政府时期,以左派政治家、大学生和教师工会等为中心的要求社会经济正义和民族统一的激进活动增加。但同时,保守势力也开始集结,并于1961年发动军事政变而结束了张勉政府。此后,公民社会的发展受到明显的压制。这种压制到1972年维新体制出现后更加明显。虽然朴正熙政权鼓励资本集团的发展并推动“新农村运动”和鼓励农民社团的发展,但整体来看,此时韩国的市民团体多数被排除在政治过程之外。而且,在军队、警察、情报机关等强制性机构的压制之下,公民社会的活动空间急剧缩小。在全斗焕执政时期,由于继承朴正熙的经济自由主义和政治保守主义的双轨战略,公民社会又一次被排除在政治过程之外。这种公民社会被压制的情况到1987年之后才出现了一些改观的迹象。

在泰国,公民社会的发展屡次被军人政变所打断。1955年披汶政府在美国压力下逐步放宽了对政党和出版的管制,并有限度地恢复了群众集会的自由。不久后,以工人运动为主体的泰国公民社会掀起反对披汶政府的非暴力群众运动。然而,在沙立·他纳叻军人政府上台后,泰国的工人运动陷入低潮。到20世纪70年代时,学生社团成为泰国公民社会运动的新主体。1973年反对他侬-巴博政府的非暴力群众运动,正是由“全国大学生联合中心”倡议发起,并主要由曼谷地区的大中专学生参与推动。到1976年,沙鄂·差罗如通过政变再次恢复威权统治,导致学生运动走向低谷③周方冶:《泰国非暴力群众运动与政治转型》,载《当代亚太》2007年第7期,第31~32页。。之后的20年间,泰国公民社会的发展一直在缓慢地进行。泰国公民社会的相对不发达与泰国传统文化所强调的等级秩序紧密相关。如尼尔斯·马尔德(Niels Mulder)对泰国文化的评价,“泰国的文化传统中不存在平等的概念……所有的社会关系都有高低贵贱之分。谈论泰国时不可能不提及地位问题。”④Niels Mulder.“Origin,Development and Use of the Concept of‘Loose Structure’in the Literature about Thailand:An Evaluation”,in H.D.Evers(eds.).LooselyS tructured Social Systems:Thailand in Comparative Perspective.New Haven:Yale University Press 1969,p.19.公民社会所内含的公民自治与泰国的传统文化之间一直处在紧张关系之中。

从韩国和泰国的政治发展来看,两国的政党和公民社会都处于欠发展的状态;两国的政党都处于政党发展的初级阶段,其政党模式还主要是精英型政党;主要政党还未完成政党制度化的过程,没有形成更具现代性的群众型政党。同时,两国的公民社会也处于发展的初期。战后两国的公民社会的发展一直被中断,只是在20世纪八九十年代之后才有持续发展的迹象。本文认为,两国政党与公民社会的双重虚弱与以下两个因素紧密关联。

首先,军人政治使得政党与公民社会难以获得持续和稳定的发展空间。朴正熙1972年的维新政治对韩国政党政治的发展造成了极大冲击。朴正熙通过建立“维新政友会”,分化了自己建立的民主共和党,同时通过打击新民党及其领导人金大中来限制在野政党的活动。1980年全斗焕军事政变上台后,先是短期中止了政党的政治活动,然后通过“政治风土刷新特别措施法”和“政治资金法”来分裂在野党,试图通过分化控制的方式来限制政党发展①郑继永:《韩国政党体系》,社会科学文献出版社2008年,第68~69页。。同样,韩国的军人政治也压制了韩国公民社会的发展,对于这一点,韩国国立首尔大学社会学教授韩相震描述道,“军队控制下的情报部门对市民社会进行了严密的控制:持不同政见者遭到残忍的迫害和惩罚;国家安全和反共产主义的意识形态具有至高无上的地位;公民被迫保持沉默。”②韩相震:《当代韩国的社会转型——论迈向竞争化市民社会的三种主要推动力》,载《江海学刊》2008年第2期,第15页。泰国的军人干政比韩国还要严重。1992年后的很长一段时间里,泰国的军事势力似乎脱离了政治,同时泰国的文官政治也在逐渐走向成熟。但2006年的泰国军事政变充分表明,军人集团至今仍然在泰国的政治结构中具有重要作用。泰国军人集团对政治发展的影响不仅表现在其对政党政治和公民社会发展的干扰和中断上,还表现为泰国军人集团的自组织性和强大动员能力。军队在泰国政治中实际发挥着诸多政党组织的功能,也具有在其他发展中国家强势政党所拥有的作用。泰国军队的强势导致许多重要的政党是在泰国军人的基础上建立的,前总理、前新希望党党魁差瓦力·荣知育上将和民主党元老沙南少将就是典型的代表③周世亮:《泰国政局中的政治三角:军队、技术官僚、公众社会》,载《学术探索》2008年第3期,第37页。。同时,泰国军队消耗和吸收了本该由政党和公民社会占有的社会资源。而且,多次军事政变在普通民众心中建立起一种观念,即军队是强大和有效的,而政党与公民社会都无法与之相抗衡。

第二,传统政治特征在两国中仍有明显的表现。在韩国,派系争夺和精英政治仍然是政治社会的一个明显特征。派系争夺和精英政治限制了韩国政党的整合发展。同时,在韩国政治转型的关键时期,一些政治精英的战略选择决定性地推动了韩国的民主转型,但这些战略选择奠定了政治精英在之后民主政治中的影响,同时进一步弱化了政党在民主政治发展中的地位。派系争夺和精英政治同样是不利于公民社会发展的。公民社会的发展更容易跟议题结合在一起,而不是跟派系结合在一起。同时,公民社会强调公民的平等参与和多元主义的权力分配,这些都是与精英政治相冲突的。在泰国,庇护主义和国王这些传统因素在政治中仍然发挥巨大的作用。随从关系(entourages)及其结构仍然是泰国社会的基本特征④Jack M.Potter.Thai Peasant Social Structure.Chicago:The University of Chicago Press 1976,p.193.。然而,这种传统的随从关系,或者说庇护关系(patron-client)并没有随着现代化的推进而消失,而是与现代政治结合,发展出一个外表现代但实质传统的政治庇护主义(political clientelsim),即选民给予议员选举支持,而议员为选民谋求直接的利益⑤Daniel Arghiros.Democracy,Development and Decentralization in Provincial Thailand.Richmond,Surrey:Curzon 2001,pp.276~278.。这种政治模式对政党和公民社会的影响都是解构性的。庇护主义更容易导致精英型政党,而不是群众型政党,而庇护的等级结构与公民社会组织中更为普遍的水平结构也是不相容的。泰国国王同样是传统性的标志之一。虽然国王在政治冲突中扮演了纠纷调解人和秩序维护者的角色,在一定程度上给动荡的泰国政局增加了稳定性,但这种国王介入的体制仍然是一种保守主义的政体,其与现代政治的要素——政党和公民社会的根本运行逻辑相冲突。

四、结语:变动的可能性与未来情形

上面以日本、新加坡、韩国和泰国为例讨论了东亚政党与公民社会关系的两种模式。但是,需要说明的是,政党主导模式和双重虚弱模式仅仅是两种理想形态,而案例与理想形态之间均存在一定的距离,并且不同案例与理性形态的接近程度也不同。譬如,因为日本和韩国公民社会的发展程度要高于新加坡和泰国,所以新加坡比日本更接近政党主导模式,而泰国比韩国更接近政党主导模式。而且,由于一直处在发展变动之中,所以还需要结合未来政治发展的可能来讨论这些东亚国家的具体模式问题。

这里需要特别讨论的是日本和韩国这两个案例。而在这两个案例中,最有可能发生变化的是公民社会因素。日本的公民社会在1995年阪神大地震后出现了一些爆发性发展的特征。这次地震使日本民众意识到,传统的对国家系统高度依赖的社会治理模式应该淡化,民众必须通过自己的草根行动来实现其公益。日本政府也强烈感觉到公民社会的力量和公民参与的热情,因此将1995年宣布为“志愿者年”。1995年爆发的势能并没有终止,经过三年的辩论,关于公民组织活动的“特定NPO法案”颁布。之后,日本政府将2001年定为“国际志愿者年”①Mary Alice Haddad.“Transformation of Japan’s Civil Society Landscape”,Journal of East Asian Studies 2007,7(3),p.413.。在公民社会不断成长的背景下,政党组织也开始调整其与公民社会的关系②Ellis S.Krauss,Robert Pekkanen.“Explaining Party Adaptation to Electoral Reform:The Discreet Charm of the LDP?”Journal of Japanese Studies 2004,30(1),pp.1~31.。不过,仍需要保持谨慎乐观的是,日本公民社会在政治领域中的影响力还相对受到限制。

而在韩国,公民社会的发展前景可能更为乐观,这主要体现在:第一,公民社会组织的数量急剧增加。第二,韩国的公民社会开始有效地影响选举政治和议会政治。2002年的总统选举受到公民社团及其运动的影响。公民社团与新沟通技术——互联网结合起来,与保守的媒体和社会相抗衡,使得卢武铉最终赢得了选举。在2004年,当占据国会超过2/3的保守反对党提出总统弹劾法案时,公民社会再次行动起来抗议国会的权力③韩相震:《当代韩国的社会转型——论迈向竞争化市民社会的三种主要推动力》,载《江海学刊》2008年第2期,第16页。。一些学者的研究指出,目前韩国的公民社会对政治的影响力远比日本更突出④Lichao He.“Social Movement Tradition and the Role of Civil Society in Japan and South Korea”,East Asia 2010,27,p.267.。对这一点的原因解释是,韩国的公民社会有长期反抗军人政治的传统,而这种抗议能力显然在民主政治中会有更加积极的表现。日本的公民社会已经习惯长期在强国家和强政党的主导模式下温和地生存和发展,所以其会更多活跃在作为政府作用补充的公共服务领域,而不是对抗性和冲突性较高的政治领域。

日本和韩国的公民社会发展这一变动因素会给本文之前的模式归类带来挑战。换言之,如果未来日本和韩国的公民社会有非常重要的发展,那么这两个国家将很有可能转向不同的模式。如果韩国公民社会对政治的影响力逐步增大,而政党发展却停滞不前的话,那么强有力的公民社会很可能会选择与政党进行即时合作,即在选举时与政党形成临时性的合作关系,而在选举期之外会直接游说政府或国会。简言之,这一情形的持续发展结果很可能是韩国转向即时合作模式。而如果日本的公民社会变得非常有政治影响力,同时因为其政党发展本来就比较成熟,所以其政党与公民社会关系很可能朝着紧密共生的方向发展。当然这两种模式转型的可能性也有不同。从近年来的发展状况来看,由于韩国公民社会对政治的影响力有急速上升的趋势,所以,与日本相比,韩国向即时合作模式转型的可能性更大一些。