印尼学生特异性汉语易混淆词及其母语影响因素探析①

2013-10-13刘竹林

萧 频,刘竹林

(1.基督教玛拉拿达大学文学院,印度尼西亚,万隆 40261; 2.北京语言大学对外汉语研究中心,北京100083)

1.引言

在习得第二语言的过程中,学习者母语对其理解使用目的语存在着巨大的影响,这一点已成为学界共识。在此背景下,许多学者在观察特定母语背景学习群体汉语表达错误的基础上,展开了一系列针对不同母语背景学习者汉语习得规律和语言偏误的研究。其中,萧频等(2005)、 萧频 (2008)、 萨仁其其格 (2008)等都是有关特定母语背景学习者汉语中介语易混淆词的研究成果。

然而,以往对于特定学习群体词语混淆的研究大多是根据混淆表现来探究学习者母语和汉语之间的差异,从而推断是否受到母语因素的影响,并不考虑其他母语背景学习者是否也存在同样的词语误用现象,这样便会将第二语言学习者汉语学习的共性特征也作为特异性特征考量,不利于观察某一特定母语背景学习群体词语误用的特点,以此分析出的致误原因也难免失之偏颇。

众所周知,第二语言学习者语言偏误的来源十分复杂。因此,不甄别共通性词语误用和特异性词语误用,便不能判定学习者的词语误用是源自母语影响的语际迁移,还是目的语导致的语内泛化,还是教师讲解、教材注释引发的误导,或是由思维、文化、逻辑等语外因素造成。基于以上原因,申旼京 (2011)首次对学习者词语混淆现象的特异性进行了专题研究,在与多种母语背景学习者词语混淆现象进行对比的基础上,系统地分析和揭示了韩语背景学习者特异性词语混淆的特征及其原因。本文将在申旼京 (2011)所提出的判别特定母语背景学习者特异性易混淆词分析步骤的基础上,系统地呈现、分析印尼学生特异性词语混淆现象,以期对其词类分布、词际关系、误用方向、语义关系等方面有较为清晰的认识,并据此对印尼学生特异性词语混淆的母语影响因素做深入的探究。

2.印尼学生特异性易混淆词的确定

申旼京 (2011)提出,特定学习群体汉语易混淆词的特异性主要体现于 “混淆词语的特异性”和 “词语混淆的特异性”。混淆词语的特异性指的是某一母语背景学习者容易发生混淆的词语,其他母语背景学习者并不会混淆,即此组混淆词语是某一母语背景学习者所特有;词语混淆的特异性指的是不同母语背景学习者共通性的易混淆词中,某一母语背景学习者在混淆表现上具有区别于其他母语背景学习者的特异性。所谓混淆表现主要包括词际关系、误用方向及混淆频度等。为清晰起见,我们参照申旼京 (2011),用图1显示特定母语背景学习者特异性易混淆词涵盖的范围:

图1 :单一母语背景学习者特异性易混淆词的组成部分

根据图1所示的涵盖范围,本文通过两个步骤来确定印尼学生特异性易混淆词,第一步是将北京语言大学 “不同母语背景的汉语学习者词语混淆分布特征及其成因研究”课题组①北京语言大学已组成一个由张博教授主持,30多位教师、中外博士生和硕士生参加的 “多国别母语背景学习者汉语易混淆词辨析词典”编写小组,对英、日、韩、印尼、蒙古等多种母语背景学习者的汉语易混淆词展开调查研究,并着手设计、编写系列易混淆词辨析词典。所确定的英语、日语、韩语、印尼语和蒙古语背景学习者的汉语易混淆词进行综合比对。需要指出的是,本文所研究的 “特异性”只是一个相对的概念,世界上语种繁杂,无法做到与其他语言的完全对比。而之所以选择将这5种母语背景学习者的词语混淆现象进行对比,主要是基于如下考虑:研究不同母语背景学习者汉语词语混淆的共通性与特异性,需要基于充分的汉语中介语文本语料。由于课题组所使用的汉语中介语语料库中,英语、日语和韩语背景学习者的汉语语料数量最多,而课题组前期研究中又采集了较多印尼学生和蒙古学生的汉语语料,因此,选取英、日、韩、印尼、蒙古这5种母语背景的汉语学习者的易混淆词进行对比研究。我们从课题组确定出的所有易混淆词中找出只有印尼学生才会发生混淆的词语,并在语料库中进行验证②本研究所依托的中介语语料库有:1)北京语言大学崔希亮教授主持研发的424万字的 “HSK动态作文语料库”;2)北京语言大学200万字的 “汉语中介语语料库”;3)印度尼西亚玛拉拿达大学萧频博士在印尼本土收集的85万字印尼学生汉语中介语语料。。如印尼学生经常在当用 “喜欢” 时误用 “高兴”:

(1)娘惹做的咖喱鸡高兴多用椰浆,少用辣椒。 (喜欢)

(2)中国人最高兴热闹,过年都搞得轰轰烈烈。 (喜欢)

在英、日、韩、蒙古语背景学习者的汉语语料中均未发现此类误用,因此 “高兴—喜欢”就是一组印尼学生特异性汉语易混淆词。

再如,语料库中出现的 “故意—特意”两词的误用:

(3)这是我故意从乡下带来的榴莲。 (特意)

(4)对不起,弟弟不是特意的。 (故意)

语料库中只有印尼学生才会发生混淆的词语数量较多,除上述两组外,还有 “飞机—航班”、 “斗争—奋斗”、 “不安—担心”、 “聪明—会”等,都未见有其他母语背景学习者误用的语例。

第二步是将课题组各语别词条中重合的部分在语料库中进行检索、分析,如果发现在这些多种母语背景学习者共同混淆的词语中,印尼学生在词际关系、误用方向或混淆频度等方面存在区别于其他母语背景学习者的特异性,那么这些词也被确认为印尼学生特异性的易混淆词。如根据申旼京 (2011),韩国学生经常在当用 “假期”时误用 “放假”,未出现当用 “放假”而误用 “假期”的情况。而印尼学生却经常将 “放假”和 “假期”相互混用,并且还经常混用 “假期”和 “度假”,如:

(5)放假里我去玩。 (假期)

(6)妹妹下星期才假期。 (放假)

(7)每年开斋节我们全家都会去到巴厘岛假期。 (度假)

因此, “放假—假期—度假”可确认为印尼学生特异性易混淆词。

又如,英语背景学习者语料中出现了 “偷偷—悄悄”的混淆、日语背景学习者语料中出现了 “暗暗—悄悄”的混淆、韩语背景学习者语料中出现了 “暗暗—偷偷”的混淆,三种母语背景学习者的混淆语例都很少。而印尼学生的混淆则涉词较多,表现为 “暗暗”、 “偷偷”、 “悄悄”三词互相混淆,且混淆频度更为凸显:

(8)小时候,我经常暗暗地一个人去河边捉蟛蜞。 (偷偷)

(9)他偷偷下了决心,明年还是要再读书。 (暗暗)

(10)阿里暗暗地走进教室。 (悄悄)

(11)弟弟又悄悄跑出去玩水了。 (偷偷)

此外,一些词语虽是多种母语背景学习者普遍混淆的,但印尼学生的混淆频度明显高于其它4种母语背景学习者。对这类混淆词语,如果经过有丰富汉语教学经验且精通印尼语的教师的干预,能够确认其高频混淆是受到印尼语因素的影响,则也将其归为印尼学生特异性的易混淆词,如 “内—里”、 “多少—几”等。对混淆频度的 “明显高于”我们并不硬性规定其具体数值,而是采取从宽处理的原则先将这些词检索出来,再充分依靠有教学经验的双语学者进行人工干预。

通过上述两个步骤,本文一共确定出印尼语背景学习者汉语特异性易混淆词159组。

3.印尼学生特异性易混淆词的分布特征

本节将从易混淆词的词类分布、词际关系、误用方向、语义关系四个方面系统地呈现、分析印尼学生特异性词语混淆现象,以期对印尼学生词语混淆的主要特征有全面的认识。

3.1 易混淆词的词类分布

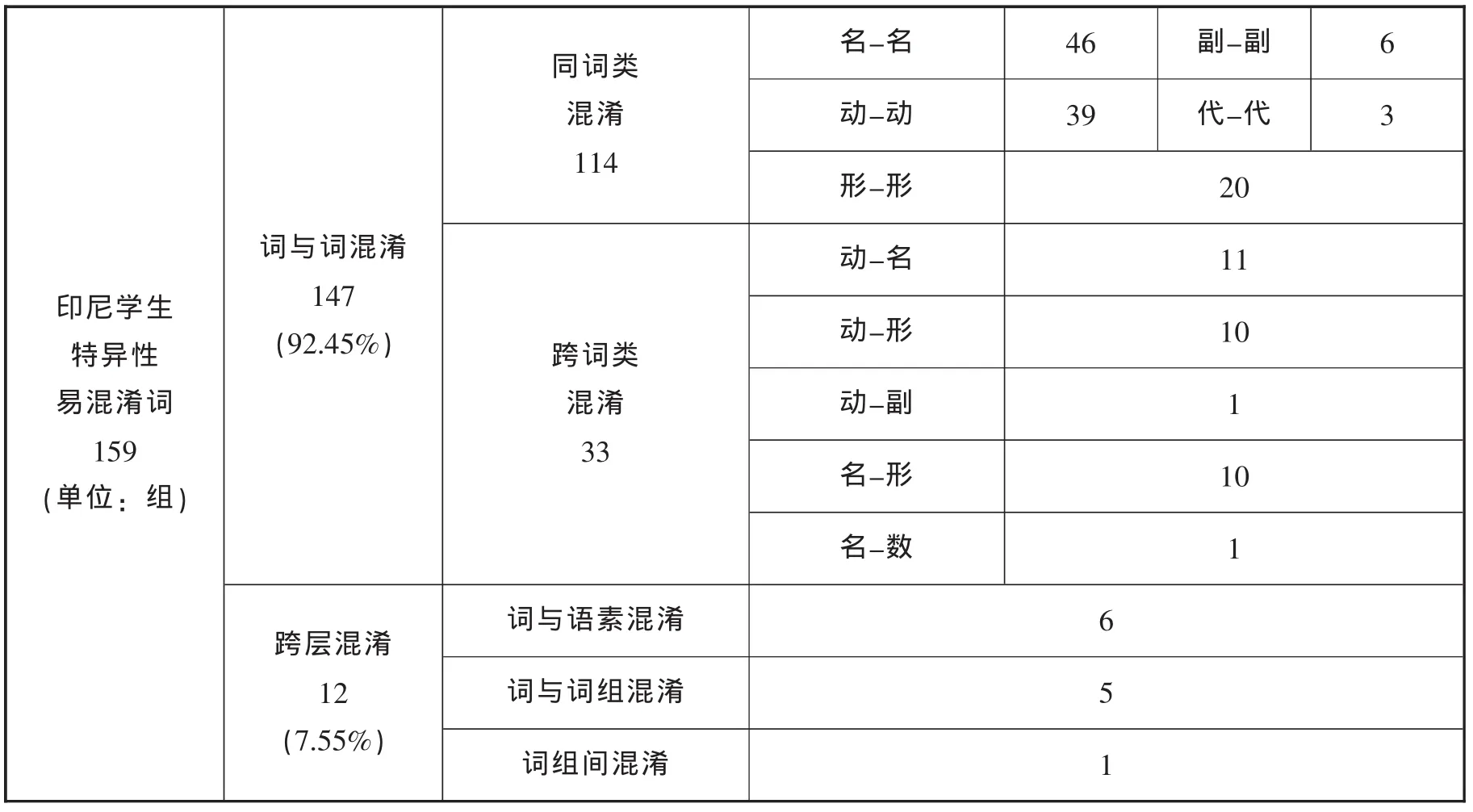

在印尼学生发生混淆的词语中,误用词与当用词在词类分布上呈现出的情况相当复杂,既有同一词类词语之间的混淆,本文称之为“同词类混淆”;又有不同词类词语之间的混淆,本文称之为 “跨词类混淆”。此外,张博(2007)指出 “辨析易混淆词不宜绝对排斥词组”,我们在语料中也发现,印尼学生经常混用的并非都是词,还有一部分是词与语素、词与词组以及词组与词组之间的混用,本文将其称为 “跨层混淆”。这些情况也在此一并讨论。具体情况如表1(下页):

从表1可以看出,147组词与词混淆中,同词类词语混淆114组,其中名词性词语间混淆最多,达46组;跨词类混淆33组,其中组内含谓词性词语的混淆有32组。此外还有12组属跨层混淆,占易混淆词总数的7.55%。

3.2 易混淆词的词际关系

观察易混淆词的词际关系,可将印尼学生特异性汉语易混淆词分为一对一混淆、多对多混淆和一对多混淆三种类型。比如 “本人”只经常与 “本身”混淆,属一对一混淆。例(8)、 (9)、 (10)、 (11)中 “暗暗-偷偷-悄悄”三词交相混淆,属多对多混淆。而 “感人”则常与 “感动”、 “动人”混淆,属一对多混淆。例如:

(12)这个电影张国荣演的很感动。 (感人)

(13)这件事情真动人。 (感人)

印尼学生特异性汉语易混淆词以一对一混淆为主,共有 109组,所占比重为68.553%;多对多混淆38组,比重为23.899%;一对多混淆12组,比重为7.547%。

3.3 易混淆词的误用方向

从误用方向观察,可将印尼学生特异性汉语易混淆词分为单向误用和双向误用两种。单向误用指的是在词语使用中,学习者只会把甲词误用为乙词,但不会把乙词误用为甲词。 如例 (1)、 (2)所示 “高兴—喜欢” 这组易混淆词,只表现为当用 “喜欢”而误用“高兴”,未出现当用 “高兴”而误用 “喜欢”,那么 “高兴—喜欢”的误用方向即为单向。印尼学生特异性汉语易混淆词中,单向误用的易混淆词有45组,占易混淆词总数的28.30%。

表1 :印尼学生特异性易混淆词的词类分布

双向误用是指在词语使用中,学习者不但会把甲词误用为乙词,还会把乙词误用为甲词。 如例 (3)、 (4)所示 “故意—特意” 这组易混淆词,既表现为当用 “故意”而误用“特意”,又表现为当用 “特意”而误用 “故意”,那么 “故意—特意”即为一组双向误用的易混淆词。印尼学生特异性汉语易混淆词中,双向误用的易混淆词有114组,占易混淆词总数的71.70%。

根据申旼京 (2011),从误用方向的角度观察韩国学生特异性汉语易混淆词,单向误用多于双向误用。而本文的研究表明,印尼学生特异性汉语易混淆词以双向误用为主。印尼学生和韩国学生的特异性易混淆词在误用方向上呈现出的特点迥异,说明甄别不同母语背景学习者特异性词语误用,以及在此基础上进行混淆特点的观察十分必要。

3.4 易混淆词的语义关系

汉语母语者容易发生混淆的词语一般是同义词或近义词,不同母语背景学习者共同混淆的词语也大多在意义上有所关联。那么,从语义关系的远近观察,印尼学生特异性易混淆词又有何特点呢?本文将159组易混淆词在比较有代表性的两本汉语同义词词典①刘叔新主编 (2004)《现代汉语同义词词典》;张志毅、张庆云 (2005)《新华同义词词典》。中进行检索,具体情况如表2:

表2 :两本词典收录词语与印尼学生特异性易混淆词对照②有些易混淆词群,词典只收录了其中的一部分词目,例如 “取得—获得—争取”, 《现代汉语同义词词典》(2004)只收录了其中的 “取得—获得”。对这样的情况,本文一概处理为未收录。

只要一组词被两部同义词词典中的任何一部所收录,我们就将其确认为在词义上存在着同/近义关系。从表2可以看出,绝大部分印尼学生特异性汉语易混淆词都不在汉语同义词词典所收词目当中。综合起来看,159组印尼学生特异性汉语易混淆词中仅有26组被这两本同义词词典收录,占16.35%。这表明多达83.65%的印尼学生特异性汉语易混淆词都不属于汉语同义词、近义词的范围,误用词与当用词间语义关系较远。

4.印尼学生特异性易混淆词的母语影响因素

张博 (2007)指出 “不同语言词汇系统与汉语词汇系统的对应关系并不一致,加之不同国家的学生学习词汇的方法可能也有差异,这会导致不同学习群体易混淆词的特异性”。通过与其它母语背景学习者的易混淆词进行对比,确定出某一特定母语背景学习者特异性易混淆词,以此为基础,就可以对词语误用与母语影响间的相关性进行分析。这主要是由于,不同母语背景学习者都容易混淆的词语,多是受到汉语词语本身的影响,也有一些是受到语外因素的影响。而只有单一母语背景学习者容易混淆的词语,则很难从汉语本身的角度找到其混淆原因。如本文所确定出的印尼语背景学习者特异性易混淆词中有相当一部分在汉语母语者看来匪夷所思,即从目的语角度无法探查其混淆原因,但如果熟悉印尼语,便很容易破解这些混淆词语的致误原因。本文根据印尼学生特异性汉语易混淆词的实际误用情况,通过分析印尼语的某些词汇特征,将其影响因素归纳为以下几种类型。

4.1 母语词义位误推

张博 (2011)对第二语言学习者 “母语词义误推”进行了专题研究,将 “母语词义误推”分为义位误推、义域误推和语义特征误推三种类型。其中义位误推是指 “当母语多义词在一个义位上与目的语某词有同义关系时,学习者将母语多义词词义系统中的其他义位错误地推移到目的语的这个对应词上”。在对159组印尼学生特异性易混淆词探因的过程中我们发现,很多词语误用是由于印尼语背景学习者错误地将母语词义位推移到目的语词上而引发的。如,印尼学生经常在当用 “利息”时误用“花”,例如:

(14)银行这个月的花又下来了。 (利息)

(15)有本钱的人当然就不会恐怕花很高。(利息)

“花”和 “利息”的误用就源于印尼语多义词bunga的义位误推,bunga在 “花儿、花朵”义上与汉语 “花”有对应关系,但bunga还有 “利息”义①有关印尼语词的释义及义项划分参考梁立基主编 《新印度尼西亚语汉语词典》 (1993),以下皆同。,印尼学生将bunga的 “利息”义推移到汉语 “花”上,就产生了例(14)、 (15)的错误表达。

再如,印尼语中的memperhatikan是一个多义词,与汉语 “关心”有对应关系,可以说“Dia kurang memperhatikan anaknya sendiri.(他不够关心自己的孩子)”。此外memperhatikan还有 “注意”义,可以说 “Memperhatikan perkembangan situasi internasional, akan tahu pentingnya belajar bahasa Mandarin.(注意国际形势的发展, 就能知道学习汉语的重要性)”。母语为印尼语的学习者将memperhatikan的“注意”义推移到汉语 “关心”这个词,产生了如下错误表达:

(16)大家关心不要迟到。 (注意)

受母语词义误推影响而误用的词语最多,还有 “爱好—嗜好”、 “吃—花”、 “放—安置”、 “失望—灰心”、 “差错—错误”、 “好吃—舒服”、 “热闹—红火”、 “书—本子”等。

4.2 母语词功能误推

有一些印尼汉语学习者容易混淆的词语,其误用词和当用词分属不同的词类,这种跨词类混淆一般是由于学习者将母语词的功能错误地推移到汉语对应词上导致的。例如, “聋”的印尼语对应词tuli,既可作形容词使用,如“telinganya tuli(他的耳朵聋了)”;又可作名词使用, 如 “karena panas tinggi, dia jadi tuli(因为发高烧,他成了聋子)”。学习者在学习了 “聋”后将其与tuli简单地对应起来,就会将tuli的名词用法推移到 “聋”上,从而产生如下偏误:

(17)他是一个聋,听不见什么什么。(聋子)

汉语缺乏词形标记,难以从词形上分辨词类,词语离开句子,就难定其品,而印尼语虽然有词缀作为词类标记,但是在口语中经常省略词缀,也要靠具体语境来辨别词性,这就使印尼学生更容易将母语词的功能误推到汉语对应词上。例如,例 (5)、 (6)所示“放假-假期”的混淆。 “放假”对应印尼语的 berlibur, “假期” 对应印尼语的 liburan。和汉语中的 “放假”和 “假期”一样,一个是动词,一个是名词。但不同的是,印尼语的berlibur(放假)和liburan(假期)都是派生词。berlibur是由词根libur添加动词性前缀ber构成,而liburan是词根libur添加名词性后缀an构成。在口语中,人们习惯把前缀、后缀省略掉,如kapan [ber]libur的意思是 “什么时候放假”,libur[an]saya nggak ke mana-mana意思是 “假期里我哪儿都不去”。动词berlibur和名词liburan词根相同,口语中又都能省略词缀使用,因此在学习汉语的初级阶段,印尼学生容易混淆 “放假”和 “假期”。

受此原因影响而产生的易混淆词还有 “不安—担心”、 “会—聪明”、 “坏—破坏”、“开放—自由”、 “高兴—喜欢”、 “打扫—干净”、 “生存—生活”、 “看—视力”、 “朋友—陪伴”、 “费用—供”、 “宝贝—贵重”、“幸亏—幸运”、 “只是—只有”等。

4.3 母语词组配关系误推

组配关系误推是指在母语里,母语词可与多个语义范畴或多个词语搭配,但其对应的目的语词的搭配范围则没有母语词宽广,当学习者仿照母语词的组配关系逐词对译时,便会将目的语对应词的组配关系不当扩大。例如,“多少”对应印尼语词berapa,berapa可以用来询问时间,如 “jam berapa(几点钟)”。而汉语中 “多少”不能与 “点钟”搭配,这是由于汉语中 “多少”一般用于询问数量多的,数量少的则用 “几”问。而 “点钟”只有十二个,数量较少,因此和 “点钟”搭配的是 “几”而不是 “多少”。印尼学生将berapa相对宽广的组配关系推移到 “多少”上,就会出现 “多少点钟”的误用。

再如, “妨碍”一般多与事物搭配,表示影响做某事,使事物不能顺利进行。在此义位上对应印尼语的mengganggu,如mengganggu pekerjaan anda(妨碍您的工作)或mengganggu lalu lintas(妨碍交通)。与 “妨碍”不同的是,mengganggu还可与人搭配,如mengganggu anda(打扰您)。印尼学生不清楚 “妨碍”与 “mengganggu”在搭配范围方面的差异,将两词简单对应起来,就会出现如下偏误:

(18)妨碍你一下,这个汉字怎么样念。(打扰)

4.4 母语复合词误译

印尼语背景学习者出于表达的需要,有时会将印尼语复合词的词素简单地直译成汉语词使用,这类词语误用现象一般出现在初学者的语料中。

汉语、印尼语中都存在着大量的复合词,大多数复合词的词义都不是词素义的简单相加。如果学习者简单地从词素对应的角度把两种语言中的词语联系起来,就会引发一些词语混淆现象。例如在语料库中,我们发现了如下的错误表达:

(19)我们的水土——印度尼西亚。 (祖国)

(20)民族歌 (按意思是国歌)里也说:“我们都很爱我们的水土。” (祖国)

“水土”泛指自然环境和气候,和 “祖国”在意义上毫无联系。学习者误用这两个词似乎十分离奇。但从印尼语的角度观察便会发现,这是由于学习者将 “祖国”的印尼语对应词“tanah air”简单地直译成汉语导致的。 “tanah air”是并列式复合词, “tanah”对应于汉语词“土”, “air” 对应于汉语词 “水”。 印尼汉语初学者把印尼语词tanah air直译成 “水土”,并将tanah air的 “祖国”义套用在 “水土”上,就产生了这一偏误。再如:

(21)不知道为什么,他一看我就丢脸。(拉长了脸)

根据上下文语境,我们得知学习者是想表达 “不知道为什么,他一看我就拉长了脸”。那么,学习者为什么会误用 “丢脸”来表达这一含义呢?究其原因也是由于学习者错误地直译了母语词。汉语词 “丢脸”是由动词性语素“丢”和名词性语素 “脸”构成的动宾式复合词,印尼语也有同样的组合,即动词buang(丢)和名词muka(脸)构成的复合词buang muka,但是buang muka的意思不是 “丢脸”,而是 “心中不高兴或生气的样子”,对应的是汉语词组 “拉长了脸”。 由于 “buang muka”和 “丢脸”两词的构词语素一致,学生误以为其所组成的复合词意思也相同,就导致当用“拉长了脸”时误用了 “丢脸”。

此外,还有 “小心”和 “生气”的混淆:

(22)你不要小心,我不是特意的。 (生气)

汉语词 “小心”的意思是留神、注意。“小”对应印尼语 kecil, “心”对应印尼语hati, 但是 “kecil hati” 却不是汉语 “小心” 的意思,而是 “生气”的意思。学习者因为构词语素一致而把 “小心”和 “kecil hati”等同起来,就会混淆 “小心”和 “生气”。

此外,还有一类母语复合词误译是由于学习者在对译时沿袭了其母语复合词的结构。汉语、印尼语定中结构的词序是相反的。例如 “帆船”的印尼语对应词是“perahu(船)layar(帆)”, 用直译的方法应翻译成 “船帆”,而 “船帆”的印尼语对应词是 “layar(帆)perahu(船)”, 用直译的方法应翻译成 “帆船”。印尼学生在初学汉语时经常会按照印尼语复合词的结构将印尼语对应词直接译成汉语词,由此出现下列偏误:

(23)这只船帆画得很好。 (帆船)

此类原因引发的易混淆词还有 “奶牛—牛奶”、 “黄金—金黄”等。

4.5 母语词同近义关系误推

观察印尼语背景学习者汉语中介语中的词汇错误,我们发现,印尼语词语信息向汉语词语的渗透是多方面的,除了词义推移以外,印尼语词群间的同义、近义关系等也会向汉语学习中渗透。这是因为印尼语背景学习者在母语习得中就有了同义词、近义词的概念,在他们接触到汉语时,母语词间的同义、近义的关系就会搅扰他们使用汉语对应词,使一些汉语中本来没有同义或近义关系的词语在印尼学习者汉语心理词典中形成了同义关系,被当作同/近义词而发生误用。尤其是含有相同语素的汉语对应词更容易发生此类词语误用。如, “承受—承担”是一组印尼学生经常混淆的词语。“承受”对应印尼语的 menopang、menahan,“承担”对应印尼语的 memikul、menanggung,“承受”、 “承担”并没有同近义关系,但它们的印尼语对译词memikul和menopang却是一对同义词。并且, “承受”、 “承担”有一个共同的语素 “承”,词形上有相似点,更让印尼学生误认为两词是一对同义词,因而发生误用:

(24)妈妈不会承担这种打,头脑有了问题。 (承受)

(25)出了问题我承受。 (承担)

再如, “斗争”的印尼语对应词bertempur和 “奋斗”的印尼语对应词berjuang是一组近义词。 “斗争”、 “奋斗”又有共同的语素“斗”。这就使印尼语背景学习者误认为 “斗争”、 “奋斗”也有近义关系,因而产生如下的错误表达:

(26)经过多年的斗争,他终于成功了。(奋斗)

(27)思想奋斗了很久,最后她答应了他。(斗争)

受到母语词同近义关系的影响,印尼学生还会混淆 “更新—更正”、 “承受—承担”、“斗争—奋斗”等词语。

4.6 误用汉语方言词

Odlin(1989:27)指出: “迁移是指目标语和其他任何已经习得的 (或者没有完全习得的)语言之间的共性和差异所造成的影响。”(转引自俞理明,2004:4)也就是说,不仅仅是学习者的母语会对新语言的习得产生影响,学习者已经习得的任何其他语言的知识都会影响新语言的习得。印尼是一个由多元民族组成的国家,在印尼,除了有印尼语背景的原著民汉语学习者之外,还有不少华裔汉语学习者,在学习普通话之前,他们已经掌握了闽方言或客家方言。这些方言词汇在很大程度上影响着印尼语背景学习者的词语使用,并使之出现了很多不同于其他母语背景学习者的特异性的词语误用现象。

“差错—错误”是一组同义词,也是不同母语背景学习者普遍会混淆的词语,上文中提到的两本汉语同义词词典以及 《汉语近义词词典》 (2002)、 《1700对近义词语用法对比》(2005)两本对外汉语辨析词典中均有收录。在语料库中我们发现,英、日、韩、蒙古语背景学习者语料中都存在当用 “差错”时误用 “错误”的语例,但都未发现有当用 “错误”而误用 “差错”的情况。事实上,在624万字的中介语语料库中,仅有日语背景学习者使用 “差错”8例,英语背景学习者使用“差错”5例。这是由于 “差错”等级较高,在 《汉语国际教育用音节汉字词汇等级划分》中 “差错”是三级词,是第二语言学习者极少使用的词。而在印尼语背景学习者的语料中则出现了多例当用 “错误”而误用 “差错”的语例。如:

(28)有了差错就要改过。 (错误)

(29)这些思想上的差错是不可以有的。(错误)

“差错”和 “错误”都对应印尼语的kesalahan。kesalahan是由根词salah添加名词性框式词缀ke~an派生的。从语音上看,salah的 “sa[sa]” 较接近 “差” (闽方言读作 [ŋa1]、 客家方言也读作 [ʦa1]; 甚至有印尼的语言学家认为印尼语的salah的词源是来自闽方言的 “差了”)①参照Remy Sylado(1993)9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Asing(十个印尼语词语九个是舶来品)。。受这些因素的影响,印尼汉语学习者在当用 “错误”时会误用 “差错”。

值得注意的是,汉语方言多伴随着其他影响因素一起对印尼学生的汉语学习产生影响。例如上文提到的 “多少”和 “几”的误用,除了受母语词语组配关系误推这一因素影响外,由于语料呈现有汉语方言背景的学习者比较习惯用 “几”,我们可以判定这一组词语误用还受到闽方言和客家方言口语中只有 “几”没有“多少”这一因素的影响。

正如 “多少—几”的混淆同时受到两种母语因素的影响,本文所归纳出的6种母语影响因素也并不是独立发生作用的。一组印尼学生特异性汉语易混淆词,往往不仅仅受到一种母语因素的影响,因此本文只指出印尼学生特异性汉语易混淆词母语影响因素的主要类型,并不对其作量化的统计。

5.余论

尽管不同母语背景学习者汉语词语混淆的共通性与特异性的研究已经有了一套具有可操作性的方法,但在具体研究中仍存在一定的难度,首先是研究必须基于充分的不同母语背景学习者汉语中介语文本语料,其次是需要同时精通汉语和学习者母语的双语研究者。此外正如鲁健骥 (1993)所言, “我们对中介语的形成过程,也限于一般的概括,至于如何准确无误地判断一个中介语现象(偏误或非偏误)到底是怎样形成的,还是一个问题。拿偏误来说,是母语干扰的结果,还是过度泛化的结果;是训练失误造成的,还是学生的学习策略造成的?……有时,一个中介语现象的形成是很复杂的,常常不是‘非此即彼’性的过程。”本文虽在甄别多种母语背景学习者共通性词语混淆和印尼语背景学习者特异性词语混淆的基础上,对所确定出的159组印尼学生特异性汉语易混淆词的影响因素进行了专门探讨,但仍留有诸多疑难和尚未涉及的方面。首先,本文只关注学习者的词汇使用错误,然而,学习者第二语言的言语行为与本族语使用者的言语行为差异还表现在其他方面,如使用不足和错误理解。其次,本文仅从语言内部对印尼学生特异性词语误用现象进行探源和归因,并未涉及文化、教材和词典内容以及教师教法等因素对学习者词语使用的影响。另外,所确定出的6种母语影响因素的作用力如何?课堂教学及教材词典编写可采取哪些适宜的消解对策来帮助学习者防范或纠正偏误?这些问题还有待于今后进一步研究。

梁立基(主编)1993 新印度尼西亚语汉语词典[M].北京:商务印书馆.

刘叔新(主编)2004 现代汉语同义词词典[M].天津:南开大学出版社.

鲁健骥 1993 中介语研究中的几个问题[J].语言文字应用(1).

马燕华,庄 莹 2002 汉语近义词词典[M].北京:北京大学出版社.

萨仁其其格 2008 蒙古学生汉语中介语名、动、形词汇偏误研究[D].北京语言大学博士学位论文.

申旼京 2011 韩语背景学习者汉语词语混淆的母语影响因素研究[D].北京语言大学博士学位论文.

萧 频 2005 印尼学生部分甲级汉语单音节动词使用情况考察及偏误分析[D].北京语言大学硕士学位论文.

萧 频,张 妍 2005 印尼学生汉语单音节动词语义偏误的主要类型及原因[J].暨南大学华文学院学报(4).

萧 频 2008 印尼学生汉语中介语易混淆词研究[D].北京语言大学博士学位论文.

杨寄州,贾永芬 2005 1700对近义词语用法对比[M].北京:北京语言大学出版社.

俞理明2004语言迁移与二语习得——回顾、反思和研究[M].上海:上海外语教育出版社.

张 博 2007 同义词、近义词、易混淆词:从汉语到中介语的视角转移[J].世界汉语教学(3).

张 博 2011 二语学习中母语词义误推的类型与特点[J].语言教学与研究(3).

张志毅,张庆云 2005 新华同义词词典[M].北京:商务印书馆.

中国国家对外汉语教学领导小组办公室,教育部社科司《汉语国际教育用音节汉字词汇等级划分》课题组 2010 汉语国际教育用音节汉字词汇等级划分(国家标准·应用解读本)[M].北京:北京语言大学出版社.

Remy Sylado 1993 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing[M].Jakarta: KPG.