256层螺旋CT颈动脉血管成像在缺血性脑血管病诊断中的应用

2013-10-09潘为领王学廷

潘为领,王学廷,冯 丽,王 涛

缺血性脑血管病是目前常见病、多发病,颈动脉狭窄或闭塞是引起短暂性脑缺血发作(transient is-chemic attack,TIA)、脑梗死的重要危险因素,约20%~30%的脑梗死患者是由颈动脉病变所致[1];TIA是脑梗死的前兆,两者在颈动脉硬化程度上存在必然联系,对其进行准确评估、及早进行适当治疗可以有效预防缺血性脑血管病的发生[2]。CT颈动脉血管成像(CTA)可准确判断斑块部位、性质及血管狭窄程度,直观显示其相应供血动脉的形态学改变,为临床治疗提供了有价值的信息;本研究应用256层CT具有扫描速度更快、图像分辨率更高、辐射剂量更低的优势,对此项检查做到了安全、快捷、准确;笔者探讨TIA和脑梗死患者颈动脉粥样硬化程度的差异,旨在提高颈动脉病变的早期诊断,为缺血性脑血管病预防、治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集笔者所在医院 2011 ̄02—2011 ̄11神经内科住院的缺血性脑血管病患者200例,TIA及脑梗死各100例,其诊断符合文献[3]标准,住院期间均行颈部CTA检查。其中,男121例,女79例;年龄46~80岁,平均63.9岁。TIA患者临床表现为恶心、呕吐、短暂性意识障碍,反复发作,病程多在1~8个月;脑梗死患者中65例临床表现为单侧肢体活动障碍,18例表现为言语不利,其余患者大多表现为头痛、头晕症状。

1.2 检查方法 利用Philips256层螺旋CT机,检查前行碘过敏试验,观察15 min后均未出现严重不良反应,使用双筒高压注射器注射,先经肘正中静脉团注非离子型对比剂碘海醇(350 mgI/100 ml)40~50 ml,流速4.5 ml/s,注射完对比剂后以相同速率注射生理盐水40 ml,使用智能跟踪触发技术(bolus tracking),扫描范围自主动脉弓水平至颅底水平(包括Willis环),扫描方向为足向头侧,感兴趣区设于主动脉弓水平,阈值110 HU。扫描参数:管电压120 kv,管电流 60~200 mAs(自动毫安调制技术),扫描层厚0.9 mm,螺距因子0.993,旋转时间0.5 s,重建间隔0.9 mm,重建方法Standards,矩阵512×512。

1.3 图像后处理 应用飞利浦EBW(Extended Brilliance Workspace)工作站,利用高级血管分析技术(AVA)自动重建血管,后处理方法包括容积再现(VR)、最大密度投影(MIP),多平面重组(MPR),曲面重组(CPR)。后处理图像可任意旋转角度,使病变显示最佳;观察测量双侧颈总动脉(CCA)、颈内动脉(ICA)、椎动脉(VA)及脑内相应动脉分支;按照北美症状性颈动脉狭窄内膜切除试验(NASCET)计算狭窄率[4]:狭窄率=(B-A)/B×100%,A 为狭窄处残留管腔内径,B为狭窄远端正常动脉的管腔内径。血管狭窄程度判断标准:根据狭窄的百分比判断狭窄程度,<50%者为轻度狭窄,50%~69%为中度狭窄,70%~99%为重度狭窄,100%为闭塞。

2 结 果

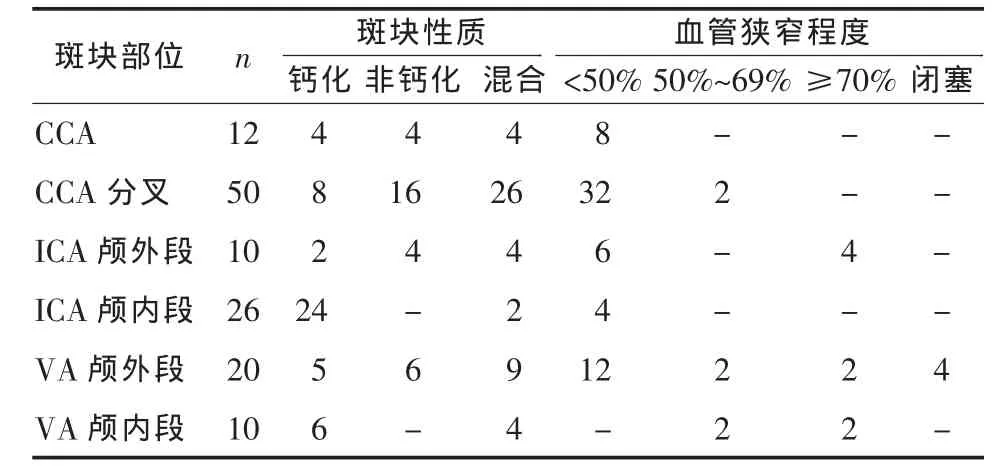

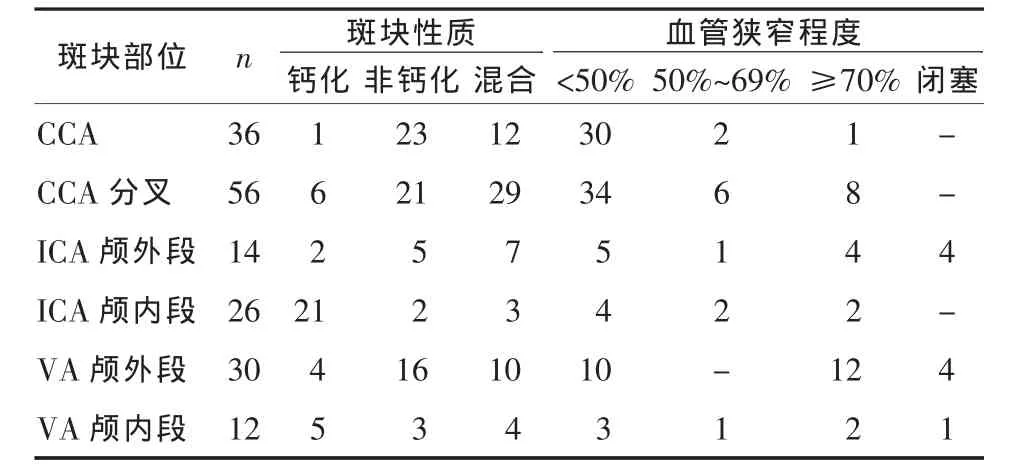

100例TIA患者中,正常28例,存在颈动脉斑块72例 (72%),其中非钙化斑块比率23%(30/128),检出血管轻中度狭窄占 85%(68/80)、重度狭窄和闭塞占15%(12/80均为单侧);100例脑梗死患者中,正常6例,存在颈动脉斑块94例(94%),其中非钙化斑块比率40%(70/174),检出血管轻中度狭窄占72%(98/136)、重度狭窄及闭塞占28%(38/136、双侧 3例),见表1、2。脑梗死组斑块检出率、非钙化斑块比率及颈动脉重度狭窄和闭塞的发生率均显著高于TIA组(P<0.05)。斑块分布及性质:CCA分叉处发生率最高,占50%,以混合斑块为主(64%);ICA颅内段以钙化斑块为主 (88%),VA起始部多为非钙化斑块(52%);造成血管重度狭窄及闭塞者以非钙化斑块为主(71%)。血管形态学改变:造成颈动脉轻中度狭窄166支,相应脑内动脉未见异常改变;8例单侧ICA重度狭窄及闭塞者、2例ICA和VA重度狭窄及闭塞者、1例双侧VA重度狭窄者相应脑内动脉表现为细小、狭窄、分支减少改变。

表1 100例TIA患者颈部动脉斑块及狭窄情况

表2 100例脑梗死患者颈部动脉斑块及狭窄情况

3 讨 论

3.1 CTA评价TIA和脑梗死患者颈动脉粥样硬化的程度 动脉粥样硬化是引起颈动脉狭窄的主要原因,其病因尚未完全确定,以往有关文献表明,是多种危险因素(如血脂异常、高血压、吸烟、糖尿病等)作用于不同的环节所致;对该病的发病机制,近年来多数学者支持内皮损伤反应学说,认为该病各种主要危险因素都最终损伤动脉内膜,而粥样硬化病变是对内膜损伤作出的炎症—纤维增生性反应的结果;受累动脉的病变从内膜开始,局部有脂质和复合糖类积聚、纤维组织增生和钙质沉着,并有动脉中层的逐渐退变,最终导致动脉管壁增厚变硬、失去弹性和管腔狭窄;可见动脉粥样硬化是一个循序渐进的过程,斑块的大小、范围及血管狭窄程度反映了动脉硬化的程度,VR、MIP、MPR、CPR图像的联合应用可直观显示病变形态、准确判断血管狭窄程度。本文200例中,TIA组斑块检出率72%,造成血管轻中度狭窄占85%(68/80)、重度狭窄和闭塞占15%(12/80均为单侧);脑梗死组斑块检出率94%,造成血管轻中度狭窄占72%(98/136)、重度狭窄及闭塞占 28%(38/136、双侧 3例),两者在病变程度上存在明显差异,这也证明TIA与脑梗死密切相关;有研究认为颈动脉轻中度狭窄不会引起相应供血动脉灌注减低[5],TIA患者大多造成轻中度狭窄,未能导致脑灌注减低,但随着病变的进展,血管狭窄程度的进一步加重,TIA患者发展为脑梗死具有必然性。

3.2 CTA评价颈动脉斑块的分布、性质与缺血性脑血管病的相关性 脑梗死的发生不仅与血管狭窄有关,也与粥样斑块的部位、性质关系密切,不稳定性斑块即使不引起严重狭窄,也会造成不同程度的缺血性脑卒中,因此不稳定斑块是引起脑梗死的重要危险因素[6]。近年研究认为,急性脑梗死主要与颈动脉易损性斑块有关[7];非钙化斑块又称“软斑块”,为不稳定性斑块,不稳定性斑块的继发性改变包括出血、破裂、血栓形成,狭窄处的不稳定斑块脱落形成栓子可导致栓塞性的脑卒中。在本文200例中笔者注意到:两组在斑块分布上无显著差异,CCA分叉处发生率最高,占50%,其次ICA颅内段;但TIA组多为稳定性斑块,脑梗死组非钙化斑块比率明显增加,而造成血管重度狭窄及闭塞且引起脑内动脉血液动力学改变的多为非钙化斑块(71%),这也反映出斑块的性质在缺血性脑血管病中扮演重要角色,因此,对于不稳定性斑块的存在及造成中度以上狭窄的患者应予以重视,它是造成缺血性脑卒中的危险因素。CTA能够应用多种后处理技术清晰显示斑块的部位、形态和大小,MPR、CPR图像能明确斑块性质(钙化、非钙化、混合),CPR展现单支血管的斑块性质及狭窄程度的判断具有明显优势。

3.3 CTA评价颈动脉重度狭窄及闭塞相应脑内动脉形态学变化和侧枝循环情况 颈动脉是脑部供血的主要途径,颈动脉重度狭窄和闭塞直接影响脑血管的血流灌注情况。但并不是所有的颈动脉重度狭窄都必然有脑血液动力学的损害。颈动脉的狭窄是引起脑血液动力学异常的一个诱因,是否会发生血液动力学损害还要看侧枝循环建立情况,即使完全闭塞,如果有充分的侧枝循环,其血液动力学也可以保证正常[8],所以在实际工作中,对于血管重度狭窄及闭塞患者,侧枝循环的观察尤为重要。在本文200例中,4例单侧VA闭塞者(TIA组),相应脑内动脉无异常改变,笔者认为是对侧VA代偿的结果;8例单侧ICA重度狭窄及闭塞者、2例ICA和VA重度狭窄及闭塞者、1例双侧VA重度狭窄者相应脑内动脉表现为细小、狭窄、分支减少改变,局部脑组织发生脑梗死,这说明单侧ICA、多支血管受累引起血管重度狭窄及闭塞,易导致脑灌注减低及脑梗死的发生。VR、MIP图像可直观显示重度狭窄及闭塞血管及周围侧枝建立情况,给临床治疗提供有价值的信息。

3.4 颈动脉CTA的优势 目前,MSCTA已成为诊断颈动脉病变简单有效的方法;通过肘静脉注射对比剂增强靶血管,操作简单、安全、无创;一次扫描能够同时显示双侧颈动脉及毗邻结构 (包括Willis环);VR图像立体感强,可任意旋转角度直观显示病变形态,MPR、CPR图像均能明确显示血管腔及血管壁改变,能准确反映斑块性质;多种后处理技术的联合应用更加准确判断斑块的部位、性质及狭窄血管狭窄程度。与其相比彩超可以探查测量颈动脉的血管内径、中膜厚度及管腔狭窄程度,但研究表明彩超通常会高估动脉血管狭窄程度,有时会出现动脉闭塞假阳性,表现为测量误差;DSA能清晰显示动脉血管狭窄部和狭窄程度,同时能够进行介入治疗,多年来一直是诊断颅内、外动脉狭窄的金标准,但为有创伤性检查,检查中易出现斑块脱落、动脉血管痉挛、血管栓塞等并发症,发生率约1%,并且无法观察斑块情况;MRA为非侵入性检查,但MRA容易受漫流、涡流等影响,不能真实反映血管内部的血流情况,存在假阳性及夸大狭窄程度的不足。近年来,随着Brilliance iCT、320、双源CT的临床应用,使颈部CTA检查更加方便、快捷,本研究应用Brilliance iCT,除了在扫描速度、时间及空间分辨率进一步提高之外,值得关注的是患者辐射剂量及对比剂用量明显减低:本文200例total DLP 300~500 mGy,60~200 mAs(自动毫安调制技术);对比剂 40~45 ml,采用流速 4.5 ml/s,后跟 40 ml生理盐水,即避免了以往上腔静脉残留对比剂造成的伪影,又保持了靶血管内对比剂足够的浓度。

总之,对于有症状的缺血性脑血管病患者,颈动脉CTA检查是有必要的,它可及早发现颈动脉斑块、准确判断血管狭窄程度,如对具有适应证的患者适时实施内膜切除术或介入治疗,可显著降低缺血性脑卒中的发病率。

[1]Faries PL,Chaer RA,Patel S,et al.Current management of extracranial carotid artery disease[J].Vas Endovascular Surg,2006,40(2):165-175.

[2]中华医学会放射学分会介入学组.颈动脉狭窄介入治疗操作规范(专家共识)[J]. 中华放射学杂志,2010,44(9):995-998.

[3]中华神经科学会、中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J]. 中华神经科杂志,1996,29(6):379-381.

[4]North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators.Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patient with high-grade carotid stenosis[J].N Engl J Med,1991,325(7):445-453.

[5]孙 钢,李 理,李胜辉,等.320层容积CT全脑灌注成像技术在缺血性脑血管病中的初步应用[J].医学影像学杂志,2009,19(8):790-792.

[6]勇 强.颈动脉超声检查在防治脑梗死中的应用[J].中华老年心脑血管病杂志,2009,11(9):659.

[7]丁士芳,张 运,张 梅.颈动脉粥样斑块稳定性与急性脑梗死发病机制关系的临床研究[J].中华超声影像学杂志,2006,15(8):597-600.

[8]Owers WJ,Derdeyn CP,Yundt KD,et al.Benign course of nerve symptomatic carotid occlusion[J].Neurology,2000,54(4):878-882.