中国水稻害虫治理对策的演变及其展望

2013-09-28

(浙江大学昆虫科学研究所,杭州 310058)

1 引言

害虫综合防治一直是农业生产的一个重要方面,在农业可持续发展中具有举足轻重的作用[1]。水稻作为最主要的粮食作物,其害虫的治理经历了不同的发展阶段。程家安[2]1995年将1949-1995年间中国水稻有害生物治理体系的发展历史分为4个时期:初级病虫防治时期(1950年代中期前)、病虫防治体系建立时期(1950年代中期-1970年代前期)、综合防治技术发展时期(1970年代中期-1980年代前期)和综合治理体系改善时期(1980年代中期-1990中期),并详细指出了浙江北部稻区各时期治理体系的主要特征,对准确掌握水稻害虫治理历史并从中获得新时期治虫策略有重要的参考价值。本文则将时间尺度前伸后延,期望从更长的中国水稻治虫史中获取经验、针对1995年之后直至新世纪面临的新问题而形成的一些新治理思路做一概述与展望。

2 水稻害虫发生的历史变迁

中国是栽培稻的起源地之一,浙江省余姚河姆渡发掘出的炭化谷表明,在7 000年前的新石器时期这里已经广泛栽培了人工驯化的稻种。作为从野生稻驯化的栽培稻,继承了野生稻的主要性状,也承接了与野生稻密切关联的多种植食性昆虫及其天敌;由于栽培稻种植的水土环境基本连片、平坦、均一,比野生稻更适合各种植食者的生存和繁衍,因此具备了较多的植食者种类和丰度。据统计,全世界水稻的植食者至少有1 400种,亚洲热带地区有650种以上,中国至少有10目87科624种,其他动物9目19科71种,合计共695种,较为重要的仅30余种;而稻田中的天敌为137科613属1 303种,其中捕食性天敌达820种、寄生性天敌419种、病原性天敌64种[3]。可见稻田生态系统中物种丰富多样,其食物网复杂,是抑制绝大多数植食者成为害虫的重要因素,只有在一些外来干扰作用下,稳定的食物网失衡,一些植食者方可成为优势种而成灾[4]。

从物种形成的一般知识可以推测,稻田的上述物种应该与水稻驯化、栽培相伴生,只是在不同历史时期,由于土地所有制、经营方式、农田耕作制度、所采用的品种特性和农业技术的不同,使得不同生态特征的植食者成为主要害虫[5],并被当时的知识分子所记录;或者由农民代代口头相传,但这种口头传播往往会失传或失真。表1大致按照中国的历史朝代,列出了这些特征和主要治虫对策和技术。

表1 中国水稻主要害虫变迁和治虫对策演变1)Table 1 Historical profiles of main rice insect pests and their management strategy in China

2.1 远古(~唐朝前)

中国水稻栽培起源于南方温暖湿润的热带沼泽地,最初为低湿度地。《史记-夏本纪》“禹……令益予众庶稻,可种卑湿”,从长江中下游推进到了黄河中游,战国时期铁农具和犁耕应用,开始精耕细作,漳水渠、都江堰、郑国渠等大型水利工程的兴修极大地有利水稻的种植[6]。

这段漫长的历史中,有关水稻害虫的记录不多。《诗经》:“去其螟螣,及其蠹贼,无害我田。”(食心曰螟,食叶曰螣,食根曰蠹)。《尔雅》:“食苗心螟”。汉-毛亨《传》:“食心曰螟”。三国吴-陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》:“螟似 而头不赤”。周尧先生1988年[7]根据当时北方的栽培制度以及高粱和小米为主要禾谷类作物考证认为这里的螟虫可能是粟灰螟(ChiloinfuscatellusSnellen)或高粱条螟[Procerasvenosata(Walker)],但笔者认为也不能排除水稻上的螟虫尤其是二化螟,因为《诗经》描述的年代里水稻已经在黄河中游有种植。《春秋》、《汉书》、《五行志》等书籍中记载了从公元前718年的周桓王二年开始至公元212年共13次螟害,主要发生期在7月或9月。

《庄子》(公元前400年前)观察记录了寄生现象:“焦螟,生于蚊睫”,《晏子春秋·外篇下十四》:“公曰:‘天下有极细乎?’晏子对曰:‘有。东海有虫,巢于蚊睫,再乳再飞,而蚊不为惊。臣婴不知其名,而东海渔者命曰焦冥’”。指出了昆虫的食物联系与营养链锁。《吕氏春’秋》(公元前239年)提出适时种植可以防虫,除草和深耕可以除虫。《礼记·郊特性》(公元前3世纪)记载伊耆氏(即神农氏)时代的年终祭祀祭典《蜡辞》:“土反其宅!水归其壑!昆虫毋作!草木归其泽!丰年若土,岁取千百!”句句既是祈求,也是命令;既是祝愿,也是诅咒;既反映了原始先民饱受自然昆虫等灾害侵袭的深重苦难、复杂矛盾心理,也反映了他们相信利用祝辞、咒语能够消除虫害的乐观心理[8]及其实际行动。《神农草本经》(公元前1或2世纪)应用汞、砷剂、藜芦杀虫。《氾胜之书》(公元前60年)作物与桑树混种的方法,陶景弘《名医别录》(公元502年)揭开了《诗经-小雅-小宛》的“螟蛉有子,蜾蠃负之”的奥妙,明确了蜾蠃的生活史与螟蛉的关系。公元275年至503年,《史记五帝本纪》、《晋书·五行志》记载有6次螟害。《齐民要术》(公元528-549年)记录了石灰、草木灰、油类防虫法、注意作物抗虫性。北魏(630年代)、晋、南北朝及其以后的唐、宋、元朝900年间,江南成为全国水稻生产中心地区。此时开始,有比较详细的水稻害虫发生与防治的记载。

2.2 唐、宋、元朝

《唐书五行志》记载公元649年至840年,4次螟害;《宋史·五行志》记载1159-1241年间螟害17次,范围遍布江、浙、赣广大地区;宋程大昌《演繁露》(1182年):“吾乡徽州稻成棵,长苦害虫,其形如蚕,而其色标青,既食苗也,又复吐丝牵漫稻顶,如蚕在簇然,稻之花穗,皆不得伸,最为农害,俗乎横虫”,讲的可能是稻苞虫,也可能是稻螟蛉。《元史·世宗本纪》和《元史·成宗本纪》两书共记载了元朝的现浙江、四川、山东等地发生的螟害3次。宋绍兴二十九年(1159年)首次记录稻飞虱。唐朝(717年)政府设有专门的治虫官员。《墨客挥犀》记录了1025-1067年间浙江省官府禁止捕蛙,保护害虫天敌。

2.3 明、清朝

明朝《浙江、湖广、贵州、山西通史》,明洪武五年(1372年)开始8次螟害,其中最后3次均为浙江嘉兴。成化十九年(1433年)首次记录铁甲虫。1578年李时珍划时代的《本草纲目》出版。1630年中国最完整的农业书《农政全书》出版。湖南最早记录有螟害的是在1671年(清康熙十年)[9]。清康熙二十九年“沁水有黑虫食禾,结茧”,可能是稻螟蛉。清道光元年(1821年),《浏阳县志》记载应用插烟茎除螟虫。有不少文献记载了让飞鸟、鸭子捕食害虫的治虫方法。

2.4 民国

南方水稻产区频繁发生螟害,造成严重后果,螟虫成为危害水稻最重要的一类害虫,造成巨大的损失,如民国十八年(1929年),仅江苏省就因水稻螟虫损失达1亿元,给国计民生和社会安定带来了极大危害。为了除螟保产,南方地区产稻各省各级政府都对水稻除螟给予了政策上的支撑,涉及制定除螟具体细则、工作范围、奖惩措施等,保证了螟虫防治工作得以顺利开展;成立了众多的虫害防治研究机构,如江苏省昆虫局、浙江省昆虫局、中央农业实验所等,开展了重点虫害的调查和考察、研究了各种螟虫的生活史和防治方法、初步开展了较大规模的防治螟害工作。抗日战争爆发后四川、贵州等西南成为战时大后方,为保证粮食供应,虽时局艰难,但有关水稻螟虫的研究、防治工作并没停止,其基础教育、研究反而继续推进,螟害防治技术在传统防治的基础上得以发展,在总结经验和试验的基础上,结合不同季节、不同地区的实际情况,推广了掘除稻根、插植烟茎、保护寄生蜂、使用DDT等方法,并评价了防治效果,进一步在江浙等省推广、展开了多次大规模的治螟运动,极大地挽回了水稻损失。民国时期是中国由传统的封建社会向现代社会转型期,政府对水稻螟害的政策支撑、成立的研究机构以及昆虫学家们在战时坚持研发螟害防治技术是难能可贵的。该时期防治水稻害虫的对策既有传统方法的继续应用,也有当时科学技术的应用,为其后中国水稻害虫的治理奠定了一定的基础[10]。

总之,在漫长的中华农业发展、水稻种植过程中,农民、乡绅、技术人员、官府积累总结了一整套治理水稻害虫的技术和策略。大致可以归为:(1)法规;(2)人工防除;(3)篝火烧杀;(4)除草、深耕、适时播种、健苗、轮作、间作等农业技术防除;(5)利用捕食性天敌昆虫、鸭、鸟类等捕食性天敌的生物防治技术;(6)襄荷、莽草、藜芦、牛扁、芫花、烟草浸出液等植物杀虫剂;(7)草木灰、石灰、汞、砷、硫、油、铜、铝剂等杀虫药剂。

经过这番梳理,得出一个初步结论,与蝗虫、桑树害虫治理技术的完整性相比,从古至1950年,水稻害虫的治理体系确实还没有很好地建立起来,还没有完整的治理对策。

3 现代中国水稻害虫治理对策形成与演变

3.1 初级病虫防治时期(1950年代)

该时期可自新中国建立起,中国大地发生了巨大的所有制变革,先是国有化和土地改革,之后是初级农业生产合作社、高级农业生产合作社、并有短期的集体大食堂等全方位、高强度的人民公社化。一切生产经济活动由公社决定。同时,为了尽快提高粮食产量,加强了农业技术的研究开发和应用,首个矮秆水稻品种‘矮脚南特号’在我国南方稻区推广,单季向双季转变的耕作制度变革启动,但仍以传统的单季稻为主。以三化螟为主的稻螟为最主要害虫。为了更好地控制水稻螟虫的危害,在全国南方稻区各县建立起以螟虫为主要对象的病虫测报站(测螟站)并开始推行用六六六点蔸、毒土、泼浇的化学防治[11]。在1957-1958年,褐飞虱在湖南暴发,数十万亩稻田成灾[12],显示了稻田害虫演变的前兆。

3.2 病虫防治体系建立时期(1960年代-1970年代中期)

即综合防治的形成阶段[13],时间从1961年至1977年,处于“大跃进”之后的调整恢复、之后则处在整个“文革”之中,高喊“抓革命,促生产”的口号,以全面集体经济的生产队为基本生产单元,农业耕作制度也从单季稻向双季稻转换,品种由传统的髙秆向矮秆转变。水稻病虫发生了一些大变化,1963年在长三角稻区发现了灰飞虱传播的条纹叶枯病和黑条矮缩病,在1964-1967年期间引起严重危害;1966年,在浙江嘉兴地区发现三化螟对六六六产生了抗药性;1968年,褐飞虱在长三角暴发,引起大面积枯干倒伏;1971年前后,由黑尾叶蝉传播的黄化矮缩病和普通矮缩病暴发。随着单季改双季,水稻螟虫也由三化螟为主向二化螟为主发展,纵卷叶螟开始成灾。为了应对害虫演变所出现的新问题,全国提出了综合防治的概念,并建立起群众病虫防治体系,在公社和生产队建立起植保员队伍,组织培训,推行查发生期定防治时期,查发生量定防治田块的“两查两定”的防治策略,执行防治指标,开展单病虫的综合防治。1975年确定“预防为主,综合防治”的植保工作方针,初步提出了综合防治策略。

3.3 综合防治技术发展时期(1970年代中期-1980年代中期)

即综合防治的发展阶段[13]。为了完善水稻害虫综合防治技术,在全国开展了稻田害虫天敌普查工作,以及水稻病虫害综合防治技术攻关研究,并形成了“农业防治为基础(抗虫品种、健身栽培),保护利用自然天敌,有节制地合理用药”的综防体系,1984年停用有机氯。同时,综合防治技术研究开发也从以往以单一病虫为目标演化为以作物系统为目标。但是,由于感虫杂交稻的大面积推广,导致白背飞虱从潜在害虫上升为稻田主要害虫。

3.4 综合治理体系改善时期(1980年代中-1990年代)

随着改革开放,各地集体经济基本解散,先后向以分田到户为主要形式的联产承包责任制转化,个体农户成为害虫防治的决策者。因此,提高当季作物经济效益成为农户的最高目标,原来建立起来的适应于集体生产方式的综防技术和实施体系难以有效运行。采取简化、无害化防治的做法,将水稻害虫的防治整合到整个水稻生产过程中去,成为其整个过程的重要组成部分。浙江临海总结出要 “抓四关控四害”即“保种关、保苗关、保穗关、保收关”,其中苗期主要针对稻蓟马、灰飞虱、叶蝉、病害和杂草,穗期主要为褐飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病、稻曲病等,乳熟期则主要防止褐飞虱的为害[14]。

3.5 综合治理体系变动时期(1991-2005年)

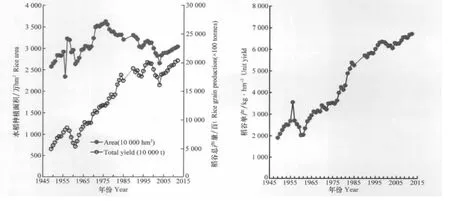

这一阶段名义上继续贯彻“预防为主,综合防治”的植保方针,随着FAO国家间水稻有害生物综合防治项目(Inter-Country IPM)的开展,我国也开始学习“农民田间学校”培训农民的模式,试图通过提高农民决策能力来实施综防技术[15]。中国参加了国际水稻研究所主持的Rice IPM Network等国际合作,开展稻田节肢动物的生态研究。为了减少化学农药使用中的问题,国家在2003年提出分阶段停止使用甲胺磷等5种高毒杀虫剂,并上马生产其替代品三唑磷、毒死蜱等,比较低毒,使用广泛,但能引起褐飞虱再增猖獗;噻嗪酮、吡虫啉、氟虫腈等为主的化学杀虫剂也得到普遍使用。然而,由于政府工作重心向GDP转移,各级政府部门的农业推广体系得到的支持不足,出现“点散、线断、网破”的局面,植保部门不得不转向通过销售农药以获取部分工作经费和收益,加上农药销售体系的改变,缺乏必要知识的个体农户对害虫防治决策均依赖于农药供销店。因而,农药的生产、进口、销售和使用量都不断上升,农民田间学校的经验未能在我国得以应用和推广。2005年,褐飞虱对吡虫啉抗性暴发,可是却没有事先的警报,导致褐飞虱发生数量超历史,全国稻飞虱防治农药施用面积超过3 000万hm2[16]。这一阶段正处于全国水稻面积、单产和总产量上升至1997-1998年高峰又下降、出现徘徊时期(图1)。

图1 现代中国水稻生产面积、总产量和单产变化图Fig.1 Historical profiles of area,total product and unit yield of rice production in China(数据来自:杨守仁1987[6];国家统计局2012[17])

3.6 绿色防控、生态治理时期(2006年-)

2005年,褐飞虱静寂了近十年之后卷土重来,着实给中国水稻植保工作者打了重重的一闷棍子。这次发生的虫源原因为迁入早,但关键乃是策略上藐视了它,加上从虫源地到整个南方稻区大面积、长期、每年多次使用吡虫啉,产生了几百倍的抗药性,而农民仍在使用吡虫啉[18]。2006年8月下旬至9月上旬的褐飞虱大规模迁入长三角,则是各方严密监控之下,因此并没有对迁入地造成像2005年那样的损失。这一波褐飞虱暴发成灾所揭示的问题,不得不使人们意识到发展更新害虫防治观念的必要性。之后,有识之士不断呼吁,必须加强监测,要像建立人类的疾病控制中心(CDC)一样建立农作物病虫害的监测中心。因此农业部全国农业技术推广服务中心于2006年召开了专家组会议,提出了新时期下必须坚持“预防为主,综合治理”的植物保护方针,同时提出“公共植保,绿色植保”的新理念[19]。具体行动上采取“无害化防治”、“专业化统防统治”、农业系统提出“绿色防控”、农药企业提出“组合施药”。

国家发改委、农业部等6部委于2008年1月8日公告:从即日起禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺在农业上使用。2010年10月禁止氟虫腈用于水稻等水田作物。农业部、工信部、环保部、工商总局、质检总局等五部门进一步决定2011年6月起停止使用氧乐果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等22种农药。阿维菌素等大环内酯类、双酰胺类杀虫剂用于防治鳞翅目害虫。

然而,稻田长期大量施用的农药已经显著破坏了稻田生态系统的自然调控功能,稻田现有天敌数量已大幅下降,我国稻飞虱在一季稻的增长倍数已达到热带国家的数十倍,这反映了我国脆弱的稻田生态系统如不及时加以恢复和重建,我们将无法确保粮食和食品的安全。浙江所开展的在规模化经营的基础上,通过综合“培育提高作物抗性,减少化肥农药用量,种植蜜源诱集植物,人工释放补充天敌”等技术的生态工程示范实验区,已取得明显的恢复稻田生态系统自然调控功能的效果,天敌数量显著回升,在减少约80%农药甚至不用药的基础上,实现了高产增收,为水稻害虫的持续治理提供了样板[20-21]。该技术已纳入全国农业技术推广服务中心推广的重大病虫害防控技术方案。

4 面临的新问题与展望

4.1 新问题

国家粮食数量保障与品质安全严峻:人口的持续增长,牵动了对稻米消费的持续上扬;生活品质的提升,加速了对优质米、健康米等市场需求。然而,随着城市化的进程,耕地面积尤其是传统鱼米之乡的肥沃水稻田在不断减少,要在有限的耕地上生产出高产、质优、健康的稻米,只有通过进一步的集约化、提高单产。这些目标之间往往相互矛盾,需要进一步探索找出各方均可接受的途径。

治理对象复杂:(1)有害生物种类增加了,3种稻飞虱几乎同时大发生,稻纵卷叶螟大发生的频率上升;(2)3种稻飞虱各传播了1~3种植物病毒病、共7种禾谷类作物病毒病,尤其是白背飞虱是首次发现并且大范围传播南方黑条矮缩病,而且这种现象跨越国界,在越南、缅甸等中国稻飞虱的虫源地也成严峻态势;(3)有害动物,如福寿螺,遍布南方几乎所有省区,为害面积不断扩大,鼠害不减、麻雀严重为害成熟期稻谷;甚至一些地方白鹭也为害稻苗;(4)不仅要治虫,还要治理害虫的抗药性,褐飞虱对吡虫啉的抗药性达到了几百倍,几种稻飞虱对噻嗪酮的敏感性也在下降。可见任何单一的技术介入均可能产生连锁效应;针对任何一种对象的技术措施均可涉及其他对象的演变和其他地区迁入害虫的时空动态。根据历史教训,我国自1960年代中期以来,病虫对水稻生产的严重危害大多是由新病虫害问题所引起。例如,1960年代中、后期出现的三化螟抗药性,灰飞虱及其传播的条纹叶枯病及黑条矮缩病、褐飞虱等,1970年代初期的黑尾叶蝉及其所传播的黄矮病和普通矮缩病,1980年代前期的稻瘟病和白背飞虱[2],2005年对褐飞虱尤其是其抗药性的忽视等。因此需要密切监测各类有害生物种群及其主要特征的演变。

农业生产主体能力差异大:由于各地方经济条件、就业机会和地方政府对水稻生产的充实程度等、土地流转程度等的差异,在相当长的时间内和相当大的区域里,水稻生产规模将一直存在小农户的分散小规模生产和大农户、合作社、甚至国有企业的大规模生产并存的状况。不管哪种规模,农业生产人力资源的年龄普遍老化[22],而且小农户的各种农业生产、害虫治理的知识态度和行动(KAP)普遍缺乏[22-23],规模经营者则也需要建设专业化的有害生物治理队伍。如果没有训练有素的执行团队,最好的策略和技术均不可能达到预期效果。

农业生产生态环境多变:稻米重点产区土壤镉等重金属超标造成的稻米产品污染日益受到关注。这些采矿、工业化以及污染河水灌溉等问题一时难以治理。值得庆幸的是农药造成的农产品污染本身相对比较好控制,通过生态途径减少用药、谨慎用药可以达到。因此对于环境恶劣的产区更要慎用、少用、不用农药,不能因为要保证产量、发挥产量潜力,而过度使用农药,使得稻米成为双重超标,会毁灭稻米产业,引起巨大的社会恐慌。

4.2 生态治理是水稻害虫综合治理的现实选择

2005-2006年褐飞虱大范围暴发为代表的一系列病虫害发生现状引发了新一轮水稻有害生物治理的思考、研究与实践。中国国内和东南亚均上马了系列研究和开发项目,其投入资金规模和人力资源素质和人数均可谓史无前例。“973”项目、“863”项目、行业项目、支撑项目、国家基金项目、各省市的重点科技项目成批应对上述新问题,期望提出、发展可持续的控制对策和技术,并且也已产生了众多优秀结果并在生产上得到了应用[24-26]。

历史的发展已经明确地告诉我们,在传统的集约技术条件下,害虫治理是难以可持续发展的。而且,要把已经被传统的集约技术破坏的稻田生态系统恢复也不是容易的。能否通过新的绿色革命,实现更高水平的可持续集约农业将成为解决我国粮食问题的关键。

前述害虫治理发展史显示,随着科技的进一步发展,人类能研究创造出各种高效的防控技术,并在一定时间范围内,有效控制一种目标害虫的危害。随着生物技术的发展,人们可以通过分子育种技术培育出既高产,又对特定害虫具有良好抗性的品种;随着化学合成技术的发展,人们也可以开付出新的具有良好环境效应的农药。然而,生态系统是极其复杂的,生态系统中众多物种通过能量和物质联系组成了一个统一的整体,人们尚难以判断当人为干扰某些物种的联系后,究竟会对其他物种的联系带来什么影响。同时,也无法确定一种新的生物技术或化学药品的应用经一定的时间后是否也会对农田生态系统带来难以预料的影响。因而,从系统整体来研究和探索,并充分调动和发挥生态系统的服务功能,来实现对害虫持续治理的策略和技术可能是实现可持续集约农业的关键。同时,在市场经济条件下,政府必须通过政策和法规的激励和限制来确保可持续集约农业技术的实施。

现阶段水稻害虫治理的总体思路倾向于道法自然,并以道家的阴阳学说诠释害虫与稻田生态系统的服务功能之间的互动(图2)[27],发掘生态系统中的内禀控制因素,调动发挥其自然控制作用,通过设计并实施生态工程治理有害生物技术(ecological engineering for pest management),建立起一个合理的人与自然双赢的良性生态系统,可作为现阶段水稻害虫综合治理的现实选择。国际水稻研究所(IRRI)、浙江农科院、浙江大学和全国农业技术推广服务中心等单位组成的团队,在浙江的金华、三门试验和总结的基础上,由浙江大学等单位于2012年5月22日国际生物多样性日(International Day for Biodiversity),在浙江召开了“国际水稻有害生物治理生态工程启动仪式暨学术研讨会”,提出了以“公共植保,绿色植保,生态工程”作为现阶段中国特色的水稻有害生物治理的行动口号,并以“生态工程治虫,绿色植保要术”的简要语言传播至受众。

图2 国际水稻研究所主持的亚洲开发银行稻飞虱项目徽标Fig.2 Logo of ADB-IRRI Rice Planthopper Project(from:ricehoppers.net)

经过多地点多年的实践,目前采用的生态工程治虫主要技术内涵包括:(1)加强农田全年景观设计与管理,在永久性非稻田生境种植多年生、长花期的蜜源植物;在田埂保留可丰富天敌食料或蜜源的植物,如夏枯草、菊科、酢浆草等,并种植芝麻、豆类、黄秋葵、向日葵等蜜源作物,强化自然控制作用;采用生态沟渠,种植蜜源作物,截留稻田排水有机质;种植诱杀植物,诱杀螟虫等以恢复生境和植物多样性,保护和扶植自然天敌;(2)选用抗性高产品种,并科学使用化肥,合理调整播培时间,以提升水稻对害虫的抗性、耐性和避虫性;(3)按需、准确使用释放赤眼蜂防治稻纵卷叶螟、二化螟,稻鸭共育、稻鱼共育等生物防治手段;(4)只有在真正必要时,使用环境友好性化学农药。

经过最近几年的一系列田间试验,以实际事例证明了在亚热带稻飞虱、稻纵卷叶螟迁入地区,通过生态工程技术,发挥稻田生态系统的自然控制作用也可以控制住稻飞虱等重大害虫的暴发为害[21]。该技术体系现已纳入中国水稻绿色防控的全国推广技术之中[28],并且成为各省市绿色防控的主要技术内容。

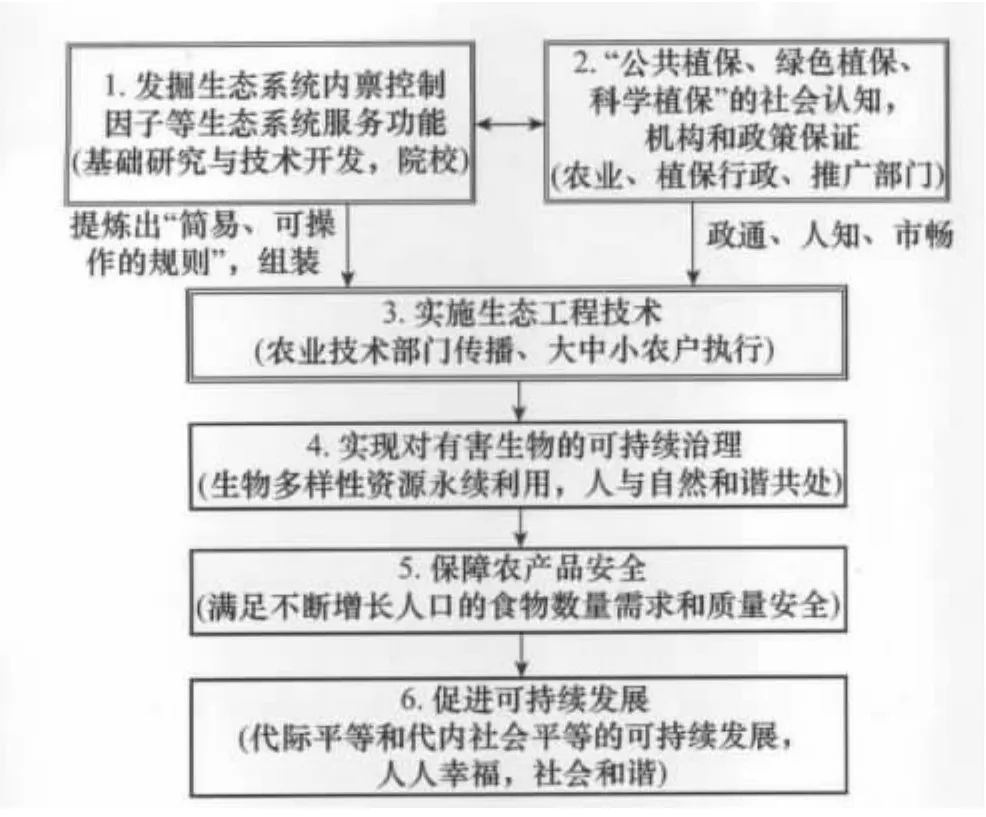

为了进一步推动生态工程技术,笔者设计了图3的路线图,期望经过各地的“院校研发部门-农技推广部门-农业(企业)农户”众多“三驾马车”一起努力达到田野里人、虫、自然和谐共处,天敌等生物多样性资源得到永续发展与利用;保障农产品安全,满足不断增长人口的食物数量需求和质量安全;促进人类社会的可持续发展,达到代际平等和代内社会平等的可持续发展,人人幸福,社会和谐。

图3 实施生态工程治理水稻害虫的技术路线图Fig.3 Roadmap for implementation of ecological engineering for rice insect pest management

[1]吴孔明,陆宴辉,王振营.我国农业害虫综合防治研究现状与展望[J].昆虫知识,2009,46(6):831-836.

[2]程家安.我国水稻有害生物综合治理体系的演变及对策[J].浙江农业大学学报,1995,21(3):233-238.

[3]何俊华.中国水稻害虫及其天敌类群和区系分析[M]∥程家安.水稻害虫.北京:农业出版社,1996:1-19.

[4]程家安.水稻害虫[M].北京:农业出版社,1996:213.

[5]祝增荣,程家安.r-对策型害虫暴发成灾[M]∥吴常信.10000个科学难题(农业科学卷).北京:科学出版社,2011:149-151.

[6]杨守仁.稻[M]∥中国把农业百科全书-农作物卷分册-水稻.北京:农业出版社,1987:1-18.

[7]周尧.中国昆虫学史[M].杨凌:天则出版社,1988:230.

[8]吴广平.一首远古先民消灾祈福的巫咒歌谣—《蜡辞》的文化人类学阐释[J].文化学刊,2008(4):24-29.

[9]谭荫初.湖南稻螟危害的今昔[J].中国农史,1983(4):38-41.

[10]原媛.民国时期南方水稻螟害防治研究[D].南京:南京农业大学,2010.

[11]陈常铭,阮义理,雷惠质,等.水稻害虫综合防治[M]∥中国科学院动物研究所.中国主要害虫综合防治.北京:科学出版社,1979:123-191.

[12]程遐年.褐飞虱研究与防治[M].北京:中国农业出版社,2003.

[13]农牧渔业部全国植物保护总站.中国水稻病虫综合防治进展[M].杭州:浙江科学技术出版社,1987.

[14]汪恩国.水稻抓四关控四害优化综防技术[J].农业科技通讯,1991(7):27.

[15]朴永范.水稻、棉花害虫综合治理(IPM)技术转化途径研究[D].北京:中国农业科学院,2005.

[16]程家安,祝增荣.2005年长江流域稻区褐飞虱暴发成灾原因分析[J].植物保护,2006,32(4):1-4.

[17]国家统计局.2012年国家统计年鉴[M/OL].北京:中国统计出版社,2012.http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexce.htm

[18]程家安,朱金良,祝增荣,等.稻田飞虱灾变与环境调控[J].环境昆虫学报,2008(2):176-182.

[19]夏敬源.公共植保、绿色植保的发展与展望[J].中国植保导刊,2010,31(1):5-9.

[20]朱平阳,吕仲贤,Gurr G,等.显花植物在提高节肢动物天敌控制害虫中的生态功能[J].中国生物防治学报,2012,28(4):583-588.

[21]祝增荣.生态工程治理水稻有害生物[M].北京:中国农业出版社,2012:1-112.

[22]俞明全,祝增荣,郑建余,等.农民知识-态度-实践的差异对生态调控技术推广的影响[J].中国植保导刊,2010,30(S1):67-71.

[23]凤舞剑.水稻施药误区及应对策略—以徐州地区为例[J].农技服务,2009(2):100,103.

[24]娄永根,程家安.稻飞虱灾变机理及可持续治理的基础研究[J].应用昆虫学报,2011,48(2):231-238.

[25]林拥军,华红霞,何予卿,等.水稻褐飞虱综合治理研究与示范——农业公益性行业专项“水稻褐飞虱综合防控技术研究”进展[J].应用昆虫学报,2011,48(5):1194-1201.

[26]翟保平.稻飞虱:国际视野下的中国问题[J].应用昆虫学报,2011,48(5):1184-1193.

[27]Heong K L,Hardy B.Planthoppers:New threats to the sustainability of intensive rice production systems in Asia[M].IRRI,ADB and ACIAR.Philippines:Los Banos,2009:1-460.

[28]郭荣.中国推进水稻病虫害绿色防控技术的应用及其展望[M]∥祝增荣.生态工程治理水稻有害生物.北京:中国农业出版社,2012:101-109.