民国时期文献遗产分级保护标准与原则初探

2013-09-26王新才

王新才 周 佳

(武汉大学信息管理学院 武汉 430072)

民国时期文献遗产分级保护标准与原则初探

王新才 周 佳

(武汉大学信息管理学院 武汉 430072)

在分析民国时期文献遗产价值及保存现状的基础上,参照中外已有的古籍及其他文献遗产的分级标准,提出按文献遗产的濒危和易损毁性确定原生性分级保护次序、按文献遗产的特色和重要性确定再生性分级保护次序的标准,以及防治结合、保证多样、兼顾需求、不弃故旧的分级保护原则。

民国时期 文献遗产 分级保护 标准 原则

1 民国时期文献遗产概况

1.1 民国时期文献的定义

民国时期文献是指形成于1911年至1949年这一特定历史时期的各种知识和信息的载体[1],其形式涵盖图书、期刊、报纸、手稿、书札及非正式出版的日记、传单、商业契约、票据等。

1.2 民国时期文献遗产的价值

民国时期文献集中反映了中国现代化转型时期政治、经济、文化教育、社会历史等方面的概况,是重要的研究资料和珍贵的文化遗产。《中国古籍善本总目》将善本书的遴选标准定为“历史文物性、学术资料性、艺术代表性”,从这“三性”来看,民国时期文献的价值并不低于古籍善本。

从历史文物性看,在古籍备受重视的今天,紧临晚清的民国时期的文献理应被纳入保护范围。而且,民国文献的文物价值在收藏界也日益凸显,版本学已由对古籍版本的研究鉴藏扩展到了民国书籍,并在当代藏书家中产生了“新文学版本”说,成为版本学的新分支[2]。

从学术资料性看,民国时期文献体现了各种思潮在社会转型背景下的交汇碰撞和相互融合,各种书刊代表了不同的立场和观点,并记录了各种学术的演进历程,是极具价值的学术资料。这些珍贵的文献资料一旦散佚,不仅会导致文献本身的缺失,还可能给后人的学术研究造成史料断层,甚至文化断层。

从艺术代表性来看,民国文献印刷版本具有多样性,能够反映出近代出版业初兴时期的印刷水平。民国时期不乏印刷考究、插图精美、极具艺术性的文献,且民国时期正是从线装书到现代装帧书籍的转变期,许多著名学者和画家都为书籍的初版设计过封面,具有极大的艺术价值和纪念意义。

1.3 民国时期文献遗产的保存现状

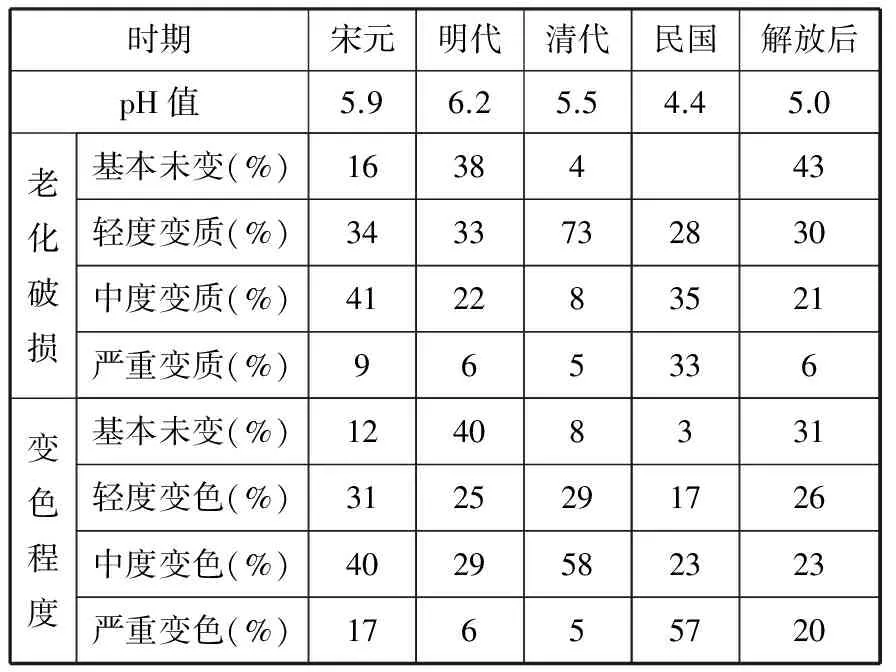

尽管民国时期文献遗产具有十分珍贵的价值,其保存现状却并不乐观。国家图书馆早在2004年开展的“馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查与分析”项目的研究报告就显示,在该馆所藏各历史时期的文献中,民国时期文献的酸化和老化状况最为严重:平均pH值为4.4,已严重酸化;达到中度变质和变色的文献比例分别高达68%和80%,民国文献濒临毁灭(见表1)。

表1 国家图书馆馆藏各历史时期文献酸度与变质情况[3]

由表1可以看出,民国时期文献遗产损毁严重,这与目前国内相关保护标准的缺失不无关系。国家文化部在古籍保护方面已经颁布了多项分级标准及规范,如《古籍特藏破损定级标准》、《古籍定级标准》等,但至今仍未出台针对民国时期文献的分级标准及保护政策,给民国时期文献遗产的保护带来了极大的不便。除缺乏保护标准外,造成民国时期文献保存现状堪忧的原因还包括以下三个方面:第一,民国文献纸张质量差、寿命短,加之屡经战乱和搬迁,空气中的有害物质加速了文献的脆化损毁。第二,民国文献的保管和利用未形成“供需平衡”,人们没有注意到民国文献的价值等同于甚至高于部分古籍,保护观念淡薄,有些保管机构甚至在搬迁时将破旧的民国文献直接丢弃。第三,现阶段我国保存民国文献的机构大多难以提供恒温恒湿、避光防尘的保存环境,加之缺乏机构运行资金、文献修复人才以及先进的技术手段等等,都成为民国时期文献妥善保护的障碍。

2 民国时期文献遗产分级保护标准

文献保护是一项从预防到治理的有层次且连续的过程,在对民国时期文献遗产进行保存和保护时,如果对其实行与普通馆藏文献同等的待遇,就达不到保护珍贵文献的目的。只有将民国文献与普通文献区别对待、为最需要保护的民国时期文献遗产配置最优的人力、物力、财力,才能使其得到更加科学安全的保管,实现文献遗产保护和管理的目标。因此,要对民国时期文献遗产实行分级保护,针对不同等级的文献采取不同标准的保护措施。

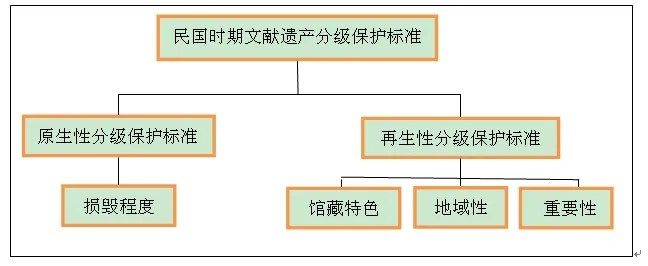

民国时期文献遗产具有濒危和易损毁的特性,其保管机构也较为分散。对民国时期文献遗产进行分级保护和修复时,应从其保存现状出发,按照可操作的原则和方法制定分级保护标准。民国时期文献遗产的分级保护应由针对文献物理实体进行的原生性分级保护入手,并根据文献损毁程度的不同,确定原生性保护的次序;在此基础上,还要综合考虑文献保管机构的馆藏特色、文献的地域性和重要性,并将这三个方面作为决定文献再生性保护次序的主要因素。可按图1所示制定民国时期文献遗产的分级保护标准:

图1 民国时期文献遗产分级保护标准

2.1 按文献遗产的濒危和易损毁性确定原生性分级保护次序

民国时期文献纸质十分脆弱,极易损毁,而现存民国文献普遍存在破损现象,处境濒危。从文献实体的物理状况出发,对其进行原生性保护,即通过文献脱酸、托裱等修复技术延缓文献老化过程,是保护民国时期文献遗产的重要手段。原生性保护需根据文献不同的损毁程度制定相应的分级标准,这对于集中力量抢救和修复破损文献具有重要意义。

对民国时期文献损毁程度的分级可参考我国的《古籍特藏破损定级标准》(WH/T22-2006)。该标准以破损原因和破损性质作为确定古籍破损级次的基本依据,根据纸张酸碱值(pH值)、老化程度和书叶粘连、虫蛀、霉蚀、鼠噬、烬毁、絮化面积及叶面、书脊、书口、书脑缺损情况,将古籍特藏破损情况分为五级。一到三级破损标准将纸张酸碱值(pH值)和老化程度纳入了考量范围,其中,对纸张酸碱值(pH值)的规定分别为小于4、小于5、小于5.5[4]。

在参照《古籍特藏破损定级标准》对民国时期文献遗产进行损毁程度定级时,可通过观察文献的表面特征、装帧形式、破损类别、破损部位和破损程度等内容,根据损毁情况确定分级标准。国家图书馆对馆藏文献的酸碱度检测发现1910-1949年期间文献纸张的pH值均低于4.5,其中,1920-1939年的纸张pH值都在4.0以下,处于严重酸化状态[3]。鉴于民国时期文献纸张酸碱度普遍偏低、书叶及外皮缺损较严重的实际情况,应将“酸化”和“老化”作为损毁程度定级的主要指标,并在参考《古籍特藏破损定级标准》的基础上根据实际做出相应调整。在民国时期文献遗产破损程度的定级标准中,一方面,可将古籍破损标准中所规定的纸张酸碱度数值降低、取值范围缩小,如将纸张酸碱值小于4、小于3.5作为连续的两个级次;另一方面,可主要依据纸张的机械强度和书叶变色情况来判断文献的老化程度,如可对“非常严重”“严重”“较严重”“一般”四个级次进行增减,并适当参考书脊、书脑及文献外部的破损程度。

2.2 按文献遗产的特色和重要性确定再生性分级保护次序

在根据文献损毁程度对民国时期文献遗产进行原生性分级保护的基础上,还要从文献的抽象价值出发,对民国文献实行再生性保护,即通过影印、缩微、数字化等技术手段提供可利用的文献复本。对民国时期文献的重要性及相对价值进行分级,有助于根据文献的不同级次合理选择优先实施再生性保护的文献,明确文献保护的“重中之重”。在确定实施再生性保护的文献次序时,可从馆藏特色、地域性、重要性三个方面考虑。

2.1.1 馆藏特色 不同的民国文献保管机构具有不同的馆藏内容和特色,各保管机构都有其“镇馆之宝”,从保护人类历史遗产和抢救的角度出发,在对所藏的民国文献进行再生性保护时,应优先选择能够反映馆藏特色的文献。例如以南京国民政府的档案为主要馆藏的中国第二历史档案馆,将富有馆藏特色的南京国民政府文献内容进行数字化加工转换后,编纂出版了大型影印史料《南京临时政府遗存珍档》,为南京临时政府的相关研究做出了重要的贡献[5]。

2.1.2 地域性 地方文献是记录该地区社会历史、政治、经济、文化等方面发展轨迹的文献资料,各文献保管机构对地方文献进行整理和开发利用有利于发挥馆藏优势并提供本地信息服务。我国民国文献保存分散,各机构应从地域性原则出发,优先对馆藏的地方民国文献实施再生性保护。如,广东省立中山图书馆根据馆藏地方文献编纂的数字化资源《民国广东大事记》,全文采用自然语言进行标引,反映了民国时期广东政治、军事、经济等多方面的内容[6]。

2.1.3 重要性 从保护角度出发,文献遗产是否具有价值以及价值的大小,直接决定着是否有必要进行保护以及保护的力度[7]。因此,除能够反映馆藏特色和地域性之外,优先“享受”再生性保护的民国时期文献还应具有相对的“重要性”,要在文献定级过程中把握好衡量文献“重要性”的标准。

联合国教科文组织将文献遗产的价值认定为历史价值、审美价值、科学价值、社会和精神价值,又在《保护文献遗产通用指南》中将时间、地点、形成者、内容与主题、形式与风格确立为文献遗产“重要性”的划分依据,并将稀有珍品、真实完整、面临的威胁、管理方案等因素纳入考虑[8],这一标准目前得到了多数国家的认同。我国《古籍定级标准》(WH/T20-2006)则以历史文物性、学术资料性、艺术代表性为依据对古籍进行了分级[4]。在评估民国时期文献遗产的重要性时,也可以直接将列入根据世界文化遗产名录、世界记忆工程和中国档案文献遗产名录等重要名录的民国文献确定为“重要”的文献遗产,加入分级标准的第一级次,无需重复评估。例如,湖北省档案馆就将被列入中国档案文献遗产名录的汉冶萍煤铁厂矿有限公司档案和江汉关税务司档案文献两份民国文献直接纳入了馆藏的“珍贵档案”等级[9]。

3 民国时期文献遗产分级保护原则

在对民国时期文献遗产实行分级保护时,要坚持“防治结合、保证多样、兼顾需求、不弃故旧”的原则。

(1)“防治结合”,即在民国时期文献遗产的保护工作中,将预防与治理相结合,既要做好预防性保护工作,又要加快对破损文献的治理性修复。在民国时期文献遗产的预防性保护中,要通过改善保存环境减缓文献老化进程,同时还要做好珍贵文献的安保工作,确保其实体安全;在治理性保护中,既要通过脱酸、修复等方式抢救破损的民国文献,又要加快缩微复制件、数字化成果等替代品的开发,尽量减少文献原件的使用。

(2)“保证多样”,即借鉴文化多样性原则,在民国时期文献遗产的保护中尊重并保证思想和文化的多样性。民国时期文献产生于我国社会发生深刻变革的历史时期,许多图书表达了不同乃至相互对立的观点,根据社会各方面尤其是思想界百家争鸣的历史情况,在对民国时期文献遗产进行保护时,应尽量将载有不同方面内容、依托于不同类型载体的文献遗产纳入保护范围。要对不同思想立场的文献兼收并蓄,保证民国时期文献遗产的多样性和全面性。

(3)“兼顾需求”,即在对民国时期文献进行保护时,既要把握好总体的保护次序,也要考虑到社会各方面的利用需求——既包括对文献利用范围的需求,也包括对文献利用时效性的需求。如,可以根据某些学术研究需要的文献范围和时效性,对具有研究价值的部分民国文献优先进行修复保护或数字化加工,或出于长远考虑对一些现阶段利用价值不是很突出,但蕴含了潜在研究价值或其他方面价值的民国时期文献先行实施修复和保护等。

(4)“不弃故旧”,即完成民国时期文献遗产实体修复及数字化工作后,要对文献原件进行妥善保存和安置,绝不能因为有了复本就对文献原件随意处置。经过数字化加工后,民国时期文献原件的利用率将极大降低,这时应将文献原件置于保管机构的特藏室内,或保存在其他能够达到恒温恒湿、避光防尘等要求的环境中,为民国时期文献遗产原件持续效用的发挥创造条件。

4 结语

在2012年2月23日召开的全国省级公共图书馆馆长座谈会上,“民国时期文献保护计划”正式启动,这是继“中华古籍保护计划”之后又一个获得国家财政支持的全国性文献保护项目。通过合理的分级保护标准对民国时期文献进行评估和分级,根据文献级次进行分级保护,势必会成为民国时期文献遗产保护工作的一大趋势。目前我国尚未出台民国时期文献遗产的分级保护标准,但相关标准的制定是很有必要的。只有结合民国时期文献遗产保护工作的实践,对各项分级评估指标进行权衡后尽快制定科学合理的分级保护标准,才能保证民国时期文献遗产抢救和保护工作的顺利进行。

[1] 数字图书馆推广工程——民国文献[EB/OL]. [2012-03-15].http://res4.nl c.gov.cn/home/index.trs?channelid=774.

[2] 郑春汛. 民国文献的价值与保护对策研究[J]. 图书馆理论与实践,2008(4):40-42.

[3] 馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查与分析研究报告[R/OL]. [2012-03-15].http://srsp.nlc.gov.cn/download/ProdDoc200511223823112451.pdf.

[4] WH/T22-2006.古籍特藏破损定级标准[S]. 中华人民共和国文化部.2006.

[5] 杨 磊. 跨越一甲子,民国档案展新颜——走进中国第二历史档案馆[EB/OL]. [2012-03-15].http://www.zgdazxw.com.cn/NewsView.asp?ID= 15827.

[6] 肖 玲. 谈地方文献数字化资源建设[J].图书馆学刊,2006(2):65-66.

[7] 周耀林. 档案文献遗产保护理论与实践[M].武汉:武汉大学出版社,2008:123.

[8] UNESCO.General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage (Revised Edtion2002)[EB/OL]. [2012-03-15].http://www.unesco.kz/mow/125637e.pdf.

[9] 刘晓春. 湖北省档案馆馆藏档案文献遗产保管现状及其保护[EB/OL]. [2012-03-15].http://weilaiwansui.blog.hexun.com.tw/43374272d.html.

(责任编校 骆雪松)

RatedPreservationoftheDocumentaryHeritageoftheRepublicofChina

Wang Xincai, Zhou Jia

School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China

Based on an analysis of the value of the documentary heritage of the Republic of China and the current situation of its preservation and taking for reference the existing standard for rated preservation of ancient documents and other kinds of documentary heritage at home and abroad, the present article suggests that the order of primordial preservation be determined by the rarity and vulnerability of the heritage and the order of reproducible preservation by its specialty and importance and it also proposes the principles for the protection of the documents as follows: combining prevention with control, keeping the variety, taking demands into consideration and never discarding the old materials.

the Republic of China; documentary heritage; rated preservation; standard; principle

G273.3

周 佳,女,1988年生,2011级档案学研究生。