基于网络的同伴互评反馈的跨文化对比分析

2013-09-22王琴

王琴

(佛山广播电视大学 外语系,广东佛山 528000)

一、同伴互评反馈的优势和意义

在以过程为基础的课堂教学理论指导下,反馈是促进学生多次修改作文草稿,通过与反馈者(教师或同伴)信息协商和互动培养学生自我表达能力、提高文本输出质量、促进二语习得的重要工具。同伴互评反馈是区别于传统的教师反馈的重要写作反馈机制,是作者与读者共同协商、构建写作文本时所呈现的社会交互范式。国外学者就同伴互评反馈对母语及二语写作的影响给予了充分肯定。“它能帮助学生增强读者意识、认清写作中的优势和不足、降低写作焦虑,提高文本输出质量”[1];“它有助于促进同伴间合作学习,培养学习责任感和归属感”[2];“激发学习者对写作的积极态度、增强写作动力”、“有助于二语习得”[3-4]。

尽管支持同伴互评反馈研究的呼声不断高涨,但也不乏学者们担忧其互评反馈的效果和质量而对其持怀疑态度。有研究者纷纷指出,以英语作为第二语言的学习者不具备给同伴提出具体而有效反馈的语言能力和语篇构建能力[5]。Nelson 和 Murphy研究发现,组内的互动交流会因个别学生提出尖刻、讽刺、挖苦等不友善的评论而导致交际中断[6]。相反, Nelson 和Carson的调查对象则表现为不愿在同伴面前提出批评性反馈[7]。

综合上述研究表明,同伴互评反馈的效果和质量除了受学生的个性特征、语言水平、修辞能力、教师对反馈过程的教学指导等主观因素影响之外,教学环境也起着至关重要的作用。教学环境主要包括教学媒体和设备的运用、教学过程的组织实施以及互评反馈模式在教学不同阶段的选择和组合应用等客观条件。

以计算机和网络促成的交流(Computer-Mediated Communication,简称CMC)为学习者创造了真实交互和意义协商的语境和轻松的交际氛围,把交际范围和交互对象延伸到学校和课堂之外,不仅能降低学习者面对面交互的情感焦虑,增强学习自信心,还能增加同伴互评或教师评阅反馈的数量[8]。Breuch归纳了网络环境下同伴互评区别于面对面的互评模式的三个特点:(1)时间特点,即实时同步或延时异步;(2)空间特点,跨越地理和空间的界限;(3)交互特点,以基于文本的交互为主[9]。基于网络的同伴互评常被认为具有以下优势:“它能增强学生参与作文互评的积极性,生成高度互动的交流文本[8,10];让学生注意到自己及同伴的写作特点,鼓励学生多练多写”[11-12]。

二、基于网络的同伴互评反馈研究现状

回顾近十年国内外的相关研究,笔者发现有不少研究者探讨了基于网络的交互模式对学生的互评反馈行为和方式、学生写作水平及学生态度的影响。Tuzi调查了在线写作系统对ESL学生作文修改范围的影响,他发现网络环境下的反馈评价主要集中在篇章的局部特征,如段落、从句和小句等[13]。Guardado和Shi指出,通过网络异步交互模式进行文本反馈时,学生会尽量平衡积极和消极反馈,并提出明确的修改意见[14]。Chen讨论了“基于博客的同伴互评”对学术英语写作教学的影响,并试图调查台湾EFL学习者对这种互评方式的态度和看法。调查结果显示,74%的学生认为以博客为平台的同伴互评对学生写作技能及作文水平的提高有积极影响,且反馈建议有助于学生作文修改,大多数学生对基于博客的互评反馈持赞成态度[15]。

此外,也有研究者试图比较不同的互评反馈模式(如面对面的同伴反馈、同步、异步网络交互模式)对作文修改数量、内容的影响及学生对不同反馈模式的态度[8,16-17]。他们的研究对象主要针对中国EFL学习者或国外的二语学习者,且参加同伴反馈的成员都具有相同或相似的语言文化背景。正如Nelson 和 Carson所言,“语言和文化同质性是保证同伴反馈组内活动顺利进行的重要因素,因为具有相同语言和文化背景的组员能更好地理解彼此信息的细微差别,有益于保证交际顺畅和组内和谐”[7]。但是,笔者发现语言和文化背景迥异的学习者,如英语本族语者和以英语为目的语的二语学习者之间开展的同伴互评反馈研究却很匮乏,这也使得本研究显得尤为迫切和必要。本研究要回答以下问题:

(1)英语本族语者组和二语学习者组之间在互评反馈的范围、性质、类型上有何区别?产生差异的原因是什么?

(2)两组学生评论的语用差异表现在哪些方面?

三、研究设计

(一)研究对象

参加本次研究的中国学生为广州某高校英语专业本科二年级学生25名,其中男生9名,女生16名;美国学生来自美国一所州立大学的本科二年级学生30名,他们分别来自不同专业,其中男生12名,女生18名。在征求个人参加意愿后,由责任教师将他们分为5个反馈小组。所有参加者从未有过同伴互评反馈的经历,也未经过专门培训。

(二)网络互评过程

为了增强两所高校学生间的沟通和文化交流,通过“以写促学”活动增强学生对语言文化知识的习得,培养他们对不同体裁作品的鉴赏能力。由有着丰富英语写作教学经验的教师组成的教学团队创建了一个跨洋互动英语写作网站,作为本次网络互评的互动平台。学生只需用自己申请的用户名和密码登陆,便可以将个人习作上传至指定的文章专区。学生可从教师指定的5篇作文内容中选择,题目自拟。要求每名学生每月至少上传2篇习作,并选择不少于2名跨洋同伴反馈小组成员的作文进行评论,字数不限。学生在收到同伴的反馈信息后,必须在一周内回复并修改原稿。整个互评活动为期3个月。教师在每个月中旬发布短信提醒并督促学生按时完成写作和互评任务,并及时记录完成情况。

(三) 数据收集、整理、分析

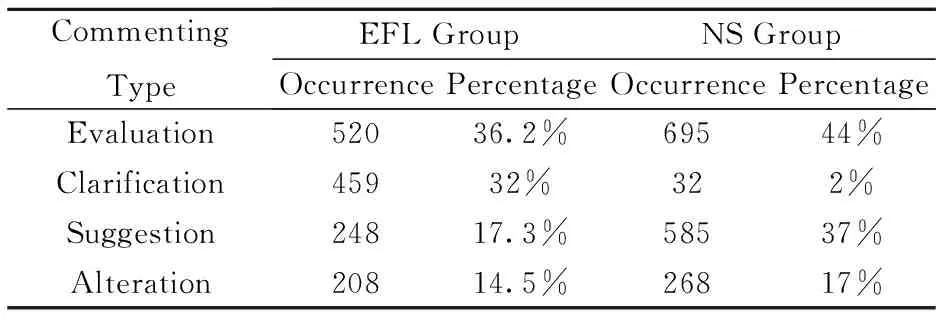

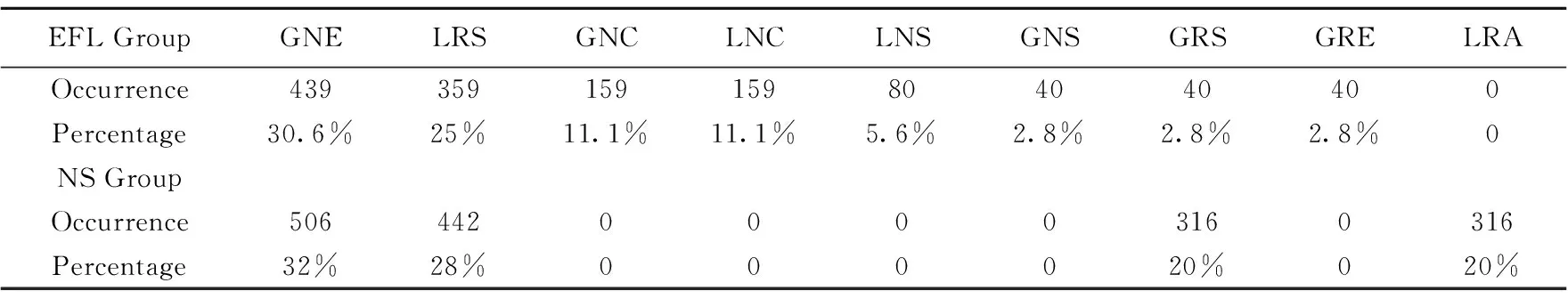

本研究的语料文本可以直接从网站的写作互动专区下载。我们随机抽取了中、美学生的反馈评论各50篇。为比较本族语者和二语学习者在同伴互评反馈模式上的差异,我们参照了Liu和 Sadler研究中的分类方法。将同伴反馈按评论范围、性质和类型逐一进行分类。按评论范围将其分为局部(local)和整体(global)评论两类,局部评论主要是针对语法、词汇、标点等句子层面的评价,整体评论是关于文章的组织结构、写作目的、受众和主题思想的语篇整体评价;依据反馈评论是否反映评阅者的修改意图,将其分为有修改意向的评论(revision-oriented)和无修改意向的评论(non-revision-oriented);再者,按评论类型或功能可分为四类:评价(Evaluation)、澄清(Clarification)、建议(Suggestion)和替换(Alteration)。

首先,要对文本进行标注。为保证分析数据准确、客观,三名英语教师从两组中各抽取10篇范本进行试标注,将一个完整的语义单位即句子作为一个分析单位,样本标注的组间一致性达到97%,证明标注方法真实可信。然后,依照范围、性质和类型分别对中国外语学习者(以下简称EFL组)、美国本族语者(以下简称NS组)的组内分布进行统计分析。EFL组合计1435个分析单位,NS组总计1580。

四、结果与讨论

(一)评论范围、性质和类型的分布情况

由表1可见,EFL组局部评论(58%)超过半数,高于整体评论总数16%;而NS组恰巧相反,整体评论所占比例(56.3%)高于局部评论(43.7%)。这与Chang得出的研究结论基本吻合,即中国的二语学习者使用网络的同伴互评模式进行互评反馈时,大多数有修改意向的评论会关注局部语篇特征,如小句、句子、段落等[15]。

表1 评论范围的频次分布和百分比

如表2所示,EFL组有修改意向的评论仅占34%,明显低于NS组(69.9%)。请看下面学生评论的例子:

EFL组:

A1)Whatyouwriteinspiresmetoseethisfilmandyoureallyraiseanewtopicthatpeopledidn’tpayattentionto.

B1)Personally,Ithinkthetopicofthefirstandsecondparagraphchangestoosuddenly.Itismoreappropriatetoaddsometransitionalsentencesbetweenthem.

NS组:

A2)Mostofthetime,youframesyourquotationswell,Ithoughtyouexecutedyourquotationexcellentlyinparagraphfourwhenyouwerequotingyourroommates.

B2)However,maybeyoumightwanttodescribethecontextsofthequotesmorein-depth.

比较以上例句可见,两组学生在评论性质上表现出某些相似之处,即带有修改意向的评论表现为批判性评论即负面评价(如B1)或中立性评价(如B2),而不具有修改意向的评论以赞扬或鼓励性的正面评价为主(如A2),并偶尔伴有中立性评价(如A1)。两组的区别在于,EFL组不具有修改意向的赞扬性评论(占41.9%)明显多于NS组(占23.5%),这与中国二语学习者的中介语发展水平有一定关系,由于二语学习者目前的中介语水平局限致使他们对目标语使用的一些深层次问题,如布局谋篇、组织结构、衔接连贯等注意不够,而对于类似语法、词汇、标点等一系列表层问题的洞察力会更敏锐,因此缺乏对于深层次语言问题的洞察力可能是导致其互评反馈中赞扬性评论比较普遍的重要原因之一。另外,这与中国传统文化中倡导“求同”、“和谐”的礼貌内涵和价值观也有一定关联。正如Nelson和Carson所言,“有集体主义文化背景的学生,如中国、日本学生,常会注意小组多数人的意见,避免因建议修改同伴作文而引起小组的分歧”[7]。

表2 评论性质的频次分布和百分比

从表3可以观察到,EFL组和NS组使用评价(Evaluation)功能的反馈最为频繁,分别占36.2%和44%;替换(Alteration)功能的反馈评论所占比例两组非常接近,分别是14.5%和17%;两组差异最大的是澄清(Clarification)功能的评论,EFL组使用比例高达32%,仅次于评价功能的反馈,而NS组几乎很少使用这类评论功能;此外,建议(Suggestion)功能的反馈评论在两组的使用频率也有较明显的差异,NS组(37%)的使用频次超过EFL组(17.3%)2倍。

表3 评论类型的频次分布和百分比

表4 9类评论在两组内的分布情况

如表4所示,EFL组学生使用了8种不同类型的评价,而NS组使用的评论类型相对单一,只用了4种。这与Chang调查台北某大学的学生通过三种反馈模式(面对面、实时同步、非实时异步)进行同伴互评得出的16种评论类型相差甚远。笔者认为,参与互评的学生类型和互评模式的选择差异可能是导致调查结果产生分歧的原因。两组学生评语在GNE、LRS两类上分布比较集中,均占总评论数的55%以上,说明中国的二语学习者和英语本族语学习者在同伴互评反馈中,主要使用针对语篇整体特征的评价和作文表层问题的修改建议评析同伴作文。但是,本族语学生使用LRA和GRS两类评论明显多于中国二语学习者,这不仅验证了前面表1中数据的合理性,也说明与中国学生相比,本族语学生会更习惯于发表语篇整体布局结构的修改意见。令人惊讶的是,中国的二语学习者在LRA项的使用为0,与本族语组相差甚远,原因可能是二语学习者现有的文本构建能力及语言表达能力还无法使他们对注意的问题寻求合适的替换项,因而多会借助于“澄清”功能提出异议。例如,使用“What do you mean by…?”,“Is it what you mean that…?”来验证作者的写作意图是否与互评读者的推断一致。与本族语学生相比,他们的写作自信心会略显不足,因而评论更为谨慎,这不但解释了GNC、LNC类型的评论在二语学习者组比较普遍的原因,也反映出二语学习者使用目的语进行交际时,为了保全其“积极面子”而使用“澄清”功能的言语行为,这也是避免说话人的积极面子受到威胁而采取的言语策略。

(二)两组学习者评论的语用差异

1.运用“礼貌策略”和“面子策略”的差异。

布朗和莱文森在1978年合作发表的《语言应用的普遍现象:礼貌现象》一文中,首次提出了“面子保全论”[18]。主张将“面子”分为“积极面子”和“消极面子”两类,前者代表人们普遍希望得到认可和赞许的想法,后者代表人们渴望自由,不愿因受到干涉而丢掉面子的心理状态。对比发现,两组学生都使用了负面、消极的批评性评价来纠正同伴作文的错误,但他们在语气的运用上风格迥异。中国学生偏爱使用直陈或疑问语气来表达观点,而美国学生经常合并使用直陈和祈使语气,或用模糊语、缓冲语来弱化负面的评价和批评语气,体现了说话人为保全听话人一方的消极面子、降低听话者面子的受损程度而采取的负面面子策略。下面举例说明:

C1)Ithinkthesuggestionpartmaynotbeenoughinthisanalysis.

C2)Thetenseisinconsistentinparagraphthree.

C3)Ihaveaquestionhere,thetitleiscode-switching,buthereyouhavewrittenalotaboutforeigneffect.Thenwhatforeigneffecthastodowithcode-switching?Whatisyourdefinitionofcode-switching? (EFL)

C1)、C2)都使用直陈语气的句子明确指出对方作文的错误和不足,而C3)采用两个what 引导的疑问语气的句式来向作者发问,目的是想强调“作文内容与主题偏离”的问题,疑问语气增强了批评、指责的力度,但语气生硬,其言语行为与“礼貌原则”和“面子保全论”相违背,对听话人积极面子构成威胁。

D)Asfarasorganizationgoes,Ithinkyouhadwell-dividedandpresentedcontent.However,youmightwanttoconsidermentioningthemaintopicofthepaper,onlineshopping,alittlemoredirectlybeforeyoujumpinto….Thatway,readerswillhaveabetterpreviewoftherestofthepaper. (NS)

以上D)句为本族语学生的评论。该学生先用直陈语气肯定对方在文章结构组织上的优点,接着将矛头指向文章布局的疏漏,使用祈使语气委婉提出修改建议。此外,该学生使用“might”、“a little”来弱化批评的程度,情态系统和级差系统的运用有效化解了交际的僵局,既间接表达了批评建议,也降低了对听话人消极面子的威胁程度,维护了听话人的消极面子。

2. 评论明晰度的差异。

其次,中国学生的互评反馈的明晰度远远不及本族语学生。Sperber 和Wilson在《关联:交际与认知》一书中系统提出了“关联理论”。该理论把交际看作是一种明示-推理的认知活动,要求说话人在日常交际中应尽量从听话人角度出发,运用与当前认知语境最相关联的话语,使听话人付出最小的认知努力而实现最佳的交际效果[19]。

很多中国学生的评论表述内容过于笼统、含糊其辞,缺乏详细、具体的修改建议。例如:

E)Asforthestructure,actuallyIamalittleconfusedaboutthethemeandsequencemarkerinyouressay,Ican’tworkouttheoutlineofit.Canyouexplainhowyouorderyourarticle?Stillsomequotesofthesceneofthefilmseemnottohavemuchtodowiththetheme.

E) 选自一名中国学生所写的批评性反馈意见,句中表达了他对文章主题和脉络结构的疑惑,但却没能给予文章作者明确的修改建议;另外,“some quotes”的所指对象非常模糊,作者读后难以断定究竟是哪些引文与主题无关,这些表述含糊不清、缺乏明确指向性和明晰度的评论给作者增加认知负荷,对于作者后续的修改会造成阻碍,也可能会导致双方书面反馈的交际中断。

Min总结了以往研究中有利于学生修改的同伴互评评语具有以下四个方面的特点:(1)澄清作者写作意图;(2)指出问题的根本;(3)解释问题本质;(4)提出明确建议[3]。笔者在比较两组学生的反馈评论时发现,多数中国学生的评论都缺乏对问题本质的解释,即仅仅是找到问题根源,或能提出一定的修改建议、替换项,但至于“为什么要这样改?”并没有阐述清楚令人信服的理由。看下面两句话:

F1)Inthefirstparagraph,Ithinkyoushouldhaveacomprehensivenotionofthenovelbeforeyouranalysisforthisnovel,soyoushouldusethewords.(EFL)

F2)Althoughtheword“stuff”isgrammaticallyandfunctionallycorrectinthissentence,Iwouldn’tuseitinaformalpaperoressaybecauseitistoovagueofaword.Abetterwordtousewouldbe“duties”or“tasks”.Thisisanexamplewhereawordisfunctionallycorrectbutstylisticallywrong. (NS)

F1) 指出文章的结构不完整,需要“在分析小说前先全面介绍小说的故事情节”,但至于“为什么这样处理有必要?对布局谋篇有何影响?”却只字未提。相比之下,F2)对于问题本质的解释更加透彻,更让人信服。寥寥数笔,“too vague of a word”、“a word is functionally correct but stylistically wrong”言简意赅指出问题的关键,即词语使用的语境不得当,与文章的语体风格不统一。

五、 结语

通过考察EFL组和NS组学生的同伴互评反馈后,笔者注意到以下几方面的差异:(1)从评论范围来看,学生们在网络环境下进行互评反馈会兼顾评阅作文的局部与整体特征,但EFL组偏重于局部评论,而NS组侧重于语篇整体特征的评论;(2)从评论性质看来,NS组(69.9%)有修改意向的评论所占比例明显高于EFL组(34%)。但EFL组不具有修改意向的赞扬性评论(占41.9%)多于NS组(占23.5%),这与中国二语学习者的中介语发展水平及中国传统文化崇尚的“求同”、“和谐”的思想有一定联系;(3)从评论功能或类型上看,两组学生评论使用频次差异最明显的是“澄清”功能,其次是“建议”功能;而在“评价”和“替换”两类评论上,两组的使用频次非常接近。中国的二语学习者和英语本族语学习者在同伴互评反馈中也表现出某些共性,即主要使用针对语篇整体特征的评价(GNE)和作文表层问题的修改建议(LRS)来评析同伴的作文。但是,本族语学生使用LRA和GRS两类评论明显多于中国二语学习者,原因可能是二语学习者现有的文本构建能力及语言表达能力还无法使他们对发现的问题寻求合适的替换项或提出有效的修改建议,因而多会借用表“澄清”的言语行为保全其“积极面子”。这也恰巧解释了GNC、LNC类型的评论在二语学习者组分布比较集中的原因。

两组学生评语的语用差异主要体现在:(1)与中国二语学习者相比,本族语学生更擅长使用“礼貌策略”和“面子保全策略”来缓和纠错性反馈可能导致的交际冲突;(2)中国学生的互评反馈的明晰度远远不及本族语学生,容易增加读者的认知负荷,因误解导致无法顺畅交流。具体表现为表述内容过于笼统、含糊其辞,缺乏详细、具体的修改建议,缺乏对问题本质的深入、透彻的解释。

以上对比分析结果使我们对中国英语学习者同伴互评反馈的特点有了更直观、清晰的认识,也暴露出中国学生在文本构建、语篇组织和修辞方面的弱点和不足。中介语发展中存在的语言和语用问题与中国传统文化和价值观念有着千丝万缕的联系,它间接影响了跨文化同伴互评反馈的质量和效果。本研究为开展同伴互评培训提供了有益的借鉴,也为二语写作教学提供了重要的参考依据和有效反馈。

参 考 文 献

[1] Stanley J. Coaching student writers to be effective peer evaluators[J].Journal of Second Language Writing, 1992(1): 217-233.

[2] Tusi A, Ng M. Do secondary L2 writers benefit from peer comments?[J].Journal of Second language writing,2000,9(2):147-170.

[3] Min H T.Training students to become successful peer reviewers[J]. System, 2005(33):293-308.

[4] Min H T. The effects of trained peer review on EFL students: revision types and writing quality [J].Journal of Second Language Writing, 2006(15):118-141.

[5] Mangelsdorf K, Schlumberger A. ESL student response stances in a peer-review task[J]. Journal of second Language Writing, 1992(1): 235-254.

[6] Nelson G L, Murphy J M. An L2 writing group: task and social dimensions[J]. Journal of Second Language Writing, 1992(1):171-193.

[7] Nelson G L, Carson J G. ESL students’ perceptions of effectiveness of peer response groups[J].Journal of TESOL Quarterly,1998(27): 135-142.

[8] Liu J, Sadler R W. The effect and affect of peer review in electronic versus traditional modes on L2 writing [J]. Journal of English for Academic Purposes, 2003(2):193-227.

[9] Breuch L. Virtual peer review: Teaching Learning about writing in online environments[M]. Albany, NY: State University of New York press, 2004.

[10] Braine G. A Study of English as Foreign language(EFL) writers on a local-area network and in traditional classes[J]. Computers and Composition, 2001(18):275-292.

[11] Ferris D, Hedgecock J. Teaching ESL composition: purpose, process and practice[M]. Mahawah, NJ: Lawrence Erlbaum,1998.

[12] Mittan R. The peer review process: harnessing students’ communicative power[M]. New York: Longman, 1989.

[13] Tuzi F. The impact of e-feedback on the revisions of L2 writers in an academic writing course[J]. Computers and Composition,2004, 21(2):217-235.

[14] Guardado M, Shi L. ESL students’ experiences of online peer feedback[J]. Computers and Composition,2007, 24(4):443-461.

[15] Chen K T C. Blog-based peer reviewing in EFL writing classrooms for Chinese speakers[J]. Computers and Composition, 2012(29): 280-291.

[16] Chang C F. Peer review via three modes in an EFL writing course [J].Computers and Composition, 2012(29):63-78.

[17] DiGiovanni E, Nagaswami G. Online peer review: An alterative to face-to face?[J].ELT Journal, 2001,55(3):263-272.

[18] Brown P, Levinson S. Some Universals in Language Usage[M].Cambridge: Cambridge University Press,1987.

[19] Sperber D, Wilson D. Relevance: Communication &Cognition[M].Foreign Language Teaching and Research Press,2001.