财政均等化视角下财政转移支付制度的优化路径

2013-09-20官永彬

官永彬

(重庆师范大学 地理与旅游学院,重庆 400047)

改革开放以来,伴随着经济体制从计划经济向市场经济的转型,财政体制也逐渐由集权型向分权型演进,而财政转移支付制度也成为财政分权体制的重要内容。

1994年中央政府推行了影响深远的分税制改革,这从根本上规范了中央政府与地方政府之间的财政利益关系,当前的财政分权体制框架也由此基本确定。作为市场经济条件下政府间关系的承载体,分税制在支出分配上维持了地方政府承担更多责任的原有格局,在收入分配上却让中央政府重新集中了大部分财政收入,从而显著扭转了自改革开放以来“两个比重”即国家财政收入占GDP的比重和中央财政收入占国家财政预算总收入的比重下降的趋势。但与此同时,地方政府之间的财力差距呈现出不断扩大之势,造成各地区在教育、医疗、社会保障等基本公共服务供给水平上的巨大差异,这主要表现为财力雄厚的东部地区公共服务水平整体优于财力较差的中西部地区。

对此,2005年中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出,要“按照公共服务均等化原则,加大国家对欠发达地区的支持力度,加快革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区经济社会发展”。

时隔一年,在2006年的中共十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中又指出:“完善公共财政制度,逐步实现基本公共服务均等化”。2012年中共十八大报告则进一步明确提出:“加快改革财税体制,健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系。”

在此背景下,基于财政均等化视角去考察并思考作为公共财政体制重要内容的转移支付制度优化路径,这无疑对于制定缩小地区间财力差距、实现基本公共服务均等化的相关政策,具有极其重要的现实意义。

一、转移支付目标的重塑:财政均等化

无论是成熟的市场经济国家,还是处于转型过程中的国家,转移支付都是上级政府实施宏观调控的重要工具,必然有其追求的政策目标,该目标也是转移支付之所以存在的理论依据。但在多维的目标体系中,确立合意的目标是设计与建立科学规范的转移支付制度的根本准则和价值取向,当然,具体目标的选择则必须由本国的实际情况和现实需要来决定,对于中国这样一个幅员辽阔、人口众多、地区差异显著的转型国家来说更是如此。

(一)转移支付目标的经济学考察:理论依据

成熟的市场经济国家实践证明,市场是配置资源广泛的、有效的手段,它以一只“看不见的手”来协调市场主体的利益关系,调节和引导不同利益集团的经济行为,实现资源的最优配置;但市场不是万能的,单纯依靠市场机制配置资源,不可能实现社会资源的有效配置,不可能实现符合社会正义和公平的收入分配,不可能实现经济社会的协调发展,也很难减缓经济周期波动对经济发展的不利影响。因此,为了克服和矫正市场机制的固有缺陷,必须重视和正确发挥政府宏观调控这一只“看得见的手”的作用,这也成为了政府介入经济活动的恰当理由。那么,作为政府宏观调控的重要工具,政府间财政转移支付的最终目标必然是实现社会资源的合理配置、收入的公允分配以及经济的稳定增长。具体来说,财政转移支付的目标主要包括内部化受益外溢效应、弥补财政缺口以及纠正财政不平等,这些也可以看成是政府间转移支付的理论依据。

(1)内部化公共服务的受益外溢效应

当某个地方政府提供的公共服务的受益范围扩散到邻近的其他辖区,使其他辖区的居民在不支付任何成本的情况下也同样获取该受益时便产生了地方政府间公共服务的受益外溢效应问题。这种溢出效应突出表现在教育、公共服务设施(如公园、文化娱乐设施、交通设施)、治安等方面。以教育为例,在本辖区受到良好教育的学生以后却流动到其他辖区工作;此外,当某些地区提供的教育服务质量相对较高时,其他特别是邻近辖区的考生可能向这些地区聚集以享受本辖区高质量的教育服务。当公共服务的受益外溢效应存在时,作为本辖区集体利益代表的地方政府,却并未考虑到外溢到其他辖区的利益,仍然按照本辖区的边际收益等于边际成本的帕累托最优条件决定公共服务的供给,使得其供给的产量水平低于社会最佳产量水平,从而导致社会资源的低效配置。

治理公共服务受益外溢效应的关键是将这种溢出效应内部化。美国经济学家A.C.庇古为我们提供了一种重要的传统思路。A.C.庇古(1929)认为,当存在受益外溢时,产生外部受益的经济主体应该获得一笔与其创造的边际外部收益相等的单位补助额。按此逻辑,中央政府或省级政府可以采取财政补助或拨款的措施使公共服务的受益外溢效应内部化,激励地方政府在更充分的水平上提供具有外溢性的公共服务。如图1所示,曲线MPR和MSR分别代表某地方居民与全社会消费X公共服务所获得的辖区边际收益和社会边际收益,P1和P2则代表消费该公共服务时所支付的价格(在完全竞争的情况下,价格也等于边际成本)。由于地方政府只按辖区边际收益等于边际成本的原则提供X公共服务,他所提供该公共服务的数量将为OA,明显低于由边际社会收益等于边际成本决定的最优产量OB。为了诱导地方政府供给符合效率的产量OB,中央政府或省级政府应该提供地方政府CD元的单位补助使该公共服务的价格从P1降至P2。因此,内部化公共服务的溢出效应成为财政转移支付的主要目标和理论依据之一。正如奥尔森曾指出的,若不考虑收入分配的情况,联邦政府对州政府实施转移支付的恰当理由就是地方提供的公共服务的受益范围扩散到了其他辖区。[1](479~487)当然,为有效实现这一目标,财政转移支付必须对应于特定的公共服务项目。

(2)弥补纵向政府间的财政缺口

无论是美国、欧盟等发达国家,还是印度、拉美等发展中国家,抑或是俄罗斯、中国等转型国家,一般都实行了分税制的财政体制,可以说财政分权是一个世界现象。在这种分税制的框架下,为了有效保证中央政府的宏观调控能力,维护税收的统一与公平分配,以及提高市场机制的效率,中央政府往往控制着重要的税源或主体性的收入项目(如所得税、消费税、关税等),而将一些税基较小的税种如财产税、营业税等划归地方政府。在此税收分配格局下,中央政府自然掌握了较大份额的收入,而地方政府只能在整个政府收入分配中占据较小的比重。从财政支出层面来看,由于地方政府比中央政府更接近辖区居民,能以更低的信息成本获悉辖区居民的福利偏好,并在辖区居民的监督下提供针对性的公共产品和公共服务,以此满足辖区居民日益增长的多样化的公共需求。因而,为了提高财政支出的效率,地方政府应该享有较大的支出权限和承担更大的支出职责。

图1 公共服务的受益外溢效应

综合来看,分税制的财政体制使得中央政府承担较少的支出责任却享有较多的财政收入,而地方政府享有较少的财政收入却承担着较多的支出责任,由此必然导致中央政府和地方政府之间收入能力(财权)和支出职责(事权)的结构性失衡或纵向不平衡(vertical imbalance),造成地方政府整体上出现收不抵支的财政缺口(fiscal gap)。在这种情况下,从理论上说,中央政府可以通过赋予地方政府更多的征税权、鼓励地方政府增加更多的收费项目、调整上下级政府之间税收分享比例以及减少地方政府的支出责任等形式来弥合地方财政赤字,但是,从各国实践看,中央政府一般在分级财政体制框架下,选择无条件转移支付方式补充地方财力,以保证地方政府有足够的财政收入供给辖区居民所需要的公共产品和公共服务。因而,弥补纵向政府间的财政缺口就成为转移支付的重要目标之一。

(3)纠正横向政府间的财政非平衡

任何一个国家,无论实行何种财政体制,地区之间都会因自然资源禀赋、经济发展水平、产业结构、市场化程度、征税能力的不同,使得在税基的规模和财源的集中度方面存在很大的空间差异;此外,地区之间由于地理位置、自然条件、人口规模与结构等方面的区别,因而在提供单位公共服务所需要的财政支出上也表现出较大的不同。这两方面因素的共同作用,客观上必然会出现各地区在财政收入能力与公共服务供给能力上的非均衡。这种地方政府间财政能力的非平衡不仅违背财政的横向公平原则,也将造成效率的损失。

财政的横向公平是指同样状况的人应享受同等的财政待遇。在布坎南看来,这种同等的财政待遇应把人们从财政提供的公共服务中获取的收益和承担的税负统一考虑。[2](583~599)为此,布坎南提出财政剩余(人们从公共提供的产品和服务中享受到的利益与付出的成本之间的差额)范畴来阐释财政公平。从这个意义上说,横向财政公平可理解为同等状况的人无论其居住在哪个地区都应该享有相同的财政剩余。可是,在分级的财政体制中,具有自身目标函数的地方政府各自在一定的行政边界内征集税收和提供地方性公共服务。在这种情形下,地方政府间财政能力的非平衡将使同样状况的居民因生活在不同辖区而享有不同的财政剩余,亦即发达地区的居民比落后地区享有更多的财政剩余,这就破坏了同样状况的人享受相同财政待遇的横向公平原则。不仅如此,Oates认为,地区之间不同的财政收入水平导致的财政横向非平衡会诱使人们重新选择居住地区,而这种由于财政待遇不同而非要素价格差异所引发的财政诱导性迁移会造成资源配置的效率损失。[3](83)Aronson也支持这个观点,他认为这种财政诱导的人口跨区域流动不仅会扩大原有的财政不公平,还会导致效率上的损失。[4](166)对此,横向政府间财政非平衡的现实客观上要求中央政府建立起有效的转移支付机制,协调发达地区和落后地区的财政能力,使无论居住在哪个地区的居民都享有大致均等的基本公共服务,实现财政的横向公平目标。

(二)转移支付目标的现实选择:横向财政均等化

转移支付目标的经济学分析表明,各国转移支付制度的设计通常要考虑内部化溢出效应、实现财政的纵向平衡和横向平衡等多维目标。

进一步考察这些目标之间的关系,我们可以发现,实现财政的横向平衡进而实现地区间基本公共服务的均等化是最为根本性的目标。因为,基本公共服务一般都是外溢效应较大的公共物品,如天然林保护、退耕还林还草、义务教育、社会保障、公共医疗等,中央政府往往针对这些具有外溢效应的公共服务加大对贫困地区的有条件(专项)转移支付,激励贫困地区的地方政府增加基本公共服务的供给。这既可以内部化公共服务的受益外溢效应,也为改善落后地区基本公共服务的水平,实现地区之间基本公共服务的均等化发挥了重要作用。从这个角度说,基于内部化公共服务的受益外溢效应的目的而实行的转移支付实际上是有助于实现区域间基本公共服务的均等化;另外,纠正地方政府财政的横向非平衡事实上也是有利于纵向非平衡或财政缺口的弥补。分权体制下中央政府弥补地方政府的财政缺口所需要的转移支付数量一般取决于地方政府所能筹集的财政收入与其支出需求的差额。对于支出需求的衡量,实践中大多数国家一般选用基本公共服务水平作为代理指标。在此基础上,根据地方政府提供基本公共服务所需财政支出与实际财政收入之间的缺口最终确定转移支付额度。可见,中央政府正是通过确保基本公共服务的横向均等化来解决纵向平衡问题。所以,在转移支付制度所追求的目标体系中,财政的横向平衡或均等化是各国中央政府所要考虑的核心目标。

明确目标是设计与建立规范的转移支付制度的根本依据,具体目标的选择则必须由本国的实际情况和现实需要来决定。对于地域辽阔、人口众多且经济社会发展不平衡的中国来说,实现财政的横向均等化更应成为中央政府的现实选择。

改革开放以来,为缓解财政上的压力和增强中央政府的宏观调控作用,我国实施了自上而下的循序渐进式的分权化改革。特别是1994年的分税制改革从根本上规范了中央政府与地方政府之间的财政利益关系,由此也确定了我国财政分权体制的基本框架和现实格局。这种制度安排使得地方政府从此享有一定的受制度保障的财政收入剩余索取权,从而激励地方政府推动经济增长以便分享到较大比例的财政收益。不仅如此,我国在经济领域分权的同时保持了政治领域的集权,中央政府对地方政府官员的考核、晋升具有绝对的权威,在现行以经济绩效为核心的考核机制下,地方政府为实现晋升最大化而加快经济增长。因此,中国体制转轨时期政府多级财政分权与单一政治集权相结合的分权模式,赋予了地方政府特有的双重激励即财政激励和政治激励,共同驱使地方政府为推进本地区经济增长而展开异质性的标尺竞争。而加快经济增长需要大量的资源,在国有资本和私人资本面临流动性约束的情况下,地方政府间标尺竞争的重要策略就是竞相吸引外商直接投资。这种日益激化的异质性财政竞争扩大了地区之间在初次分配领域的财政能力差距,使原本财政就相对脆弱的落后地区进一步陷入财政的困境,在地方基本公共服务的供给上更是捉襟见肘。此外,地方政府为获取更大的财政规模,纷纷向中央政府竞争财政转移支付资源,1994年分税制改革以来的转移支付制度便是发达地区、落后地区与中央政府三方博弈的结果。在这种“跑部钱进”的博弈过程中,由于发达地区在博弈中占据着优势地位,使其在财政资源的分配格局中享有更多的利益,而本身基础财力较弱的落后省份反而获得较少的转移支付,所以,现行的转移支付制度也无法有效控制地区间财政能力差距的扩大。可以说,在收入权高度集中且事权高度分散的分权格局下,我国现行转移支付体制主要实现的是中央政府的纵向控制意图,而财政均等化目标在多重目标体系中被置于相对次要的地位。即使从国际财政实践的比较来看,财政转移支付的主要目标也只是定位于实现各辖区间地方政府基本公共服务供给能力的均衡,而并非要照顾各地区的既得利益。[5](133)

因而,为了有效发挥转移支付制度的财力均等化效应,使得居住在不同辖区的居民享受大体均等的基本社会福利或公共服务,中央政府应该重新明确财政均等化的转移支付目标,充分发挥国家财政的再分配职能,调整地方现有的利益格局,逐步缩小地区间财力差距,真正建立起以居民享有公共服务大致均等的均衡性转移支付制度。在财政均等化目标的纲领性指导下,现阶段转移支付改革的取向或近期目标是在区域分配上应加大对经济落后的中西部地区均衡性转移支付力度;项目分配上主要向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜;结构分配上逐步建立以一般性转移支付为主、专项转移支付为辅的转移支付体系;分配模式上更加真实地反映各地区财政收入能力和财政支出需求,从而实现分权体制下现行转移支付分配结构和分配方式的系统优化,进而实现各地方政府间基本公共服务供给能力的均等化,使无论居住在任何地区的居民都能享有大致相当的教育、社会保障、医疗、就业等方面的机会和服务。

二、转移支付结构的优化:以均衡性转移支付为主导

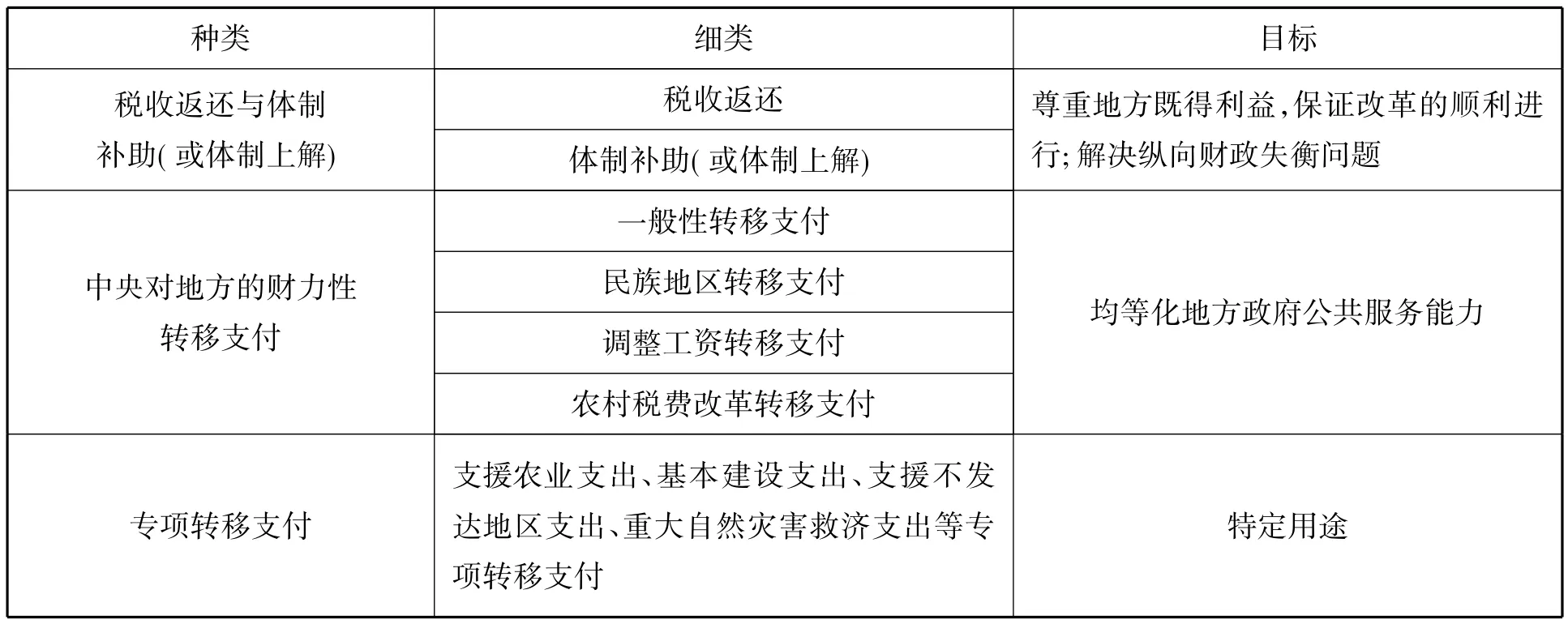

转移支付已成为市场经济国家处理中央与地方政府间财政分配关系的普遍做法和基本方式,其转移支付形式结构的选择根据中央政府的政策目标加以确定,为此世界上大多数国家一般都采取了均衡性(一般性)转移支付和专项转移支付两种形式,并以均衡性转移支付为主体。其中,均衡性转移支付是并未指定用途的转移支付,其目标是重点化解各级政府间财政收入能力与支出责任不匹配问题,促进各地区之间财政能力的均等化;而专项转移支付属于有条件转移支付,旨在实现中央政府的特定政策目标。对于我国来说,现行转移支付的目标定位并不明确和统一,在财政体制的改革进程中逐渐形成了税收返还、原体制补助(或体制上解)、过渡期转移支付(2002后为一般性转移支付)、专项转移支付、结算补助与其他补助等多种形式(见表1)。并且,地区间财力差异促增的税收返还和专项转移支付占据了总体转移支付的较大份额,自1999年来一直维持在60%左右,而以一般性转移支付为主的财力性转移支付虽然近年来有所增加,但总体来看还比较低(见表2)。因此,借鉴国际经验,我国应进一步优化转移支付的结构,逐步扩大一般性转移支付的规模,最终建立以均衡性转移支付为主导、以专项转移支付相配合的转移支付结构体系。

表1 中国的财政转移支付种类与目标

表2 中央对地方各项转移支付的规模和比重(1995-2010)

(一)调整反映既得利益的转移支付

税收返还是中央政府为了顺利推行分税制改革而采取的保护地方既得利益格局的一种转移支付形式。这种与地区经济发展水平紧密挂钩且以基数逐年递增的税收返还制度使原本财力充裕的经济发达省份获得的返还额也较多,而财力薄弱需要财政支持的落后省份获得的返还额却较少,从而强化了区域经济发展中的“马太效应”。从中央对地方各项转移支付的规模和比重看(具体见表2),税收返还占中央对地方转移支付的份额较大,分税制改革后的1995年甚至高达73.71%,随后开始逐年下降,不过在2010年仍占了16.35%。相对于其他形式的转移支付,税收返还占总体转移支付的规模和比重都呈现出下降趋势。尽管如此,实证研究表明,这种无视地域差别的税收返还制度,不仅未能从根本上解决初始财力分配不均和公共服务地区差距较大的问题,反而在新体制下固化了原有财力不均等格局,与财政均等化的目标背道而驰。因此,为了确保中央政府拥有更多的均衡性转移支付资金,并在较大程度上减少地区间财力差距,中央政府应该逐年降低直至最终取消税收返还制度。

鉴于税收返还仍是我国现阶段最主要的转移支付形式,关系着地方的既得利益,如果采取贸然取消等激进的改革措施,必然面临着较大的阻力。所以,未来比较稳妥的改革取向应该是,继续保持现行税收返还的运行方式,每年从中央对地方的税收返还额中分割出适当比例归并到更具有均衡性的一般性转移支付中。该比例的选择可以酌情而定,在改革的初期应设计得低一些,此后逐年递增,并在若干年后被规范性的一般性转移支付制度所最终取代。这样,既可以逐渐调整地方既得利益,藉以减少体制改革的阻力,又可以维持一般性转移支付规模的持续增长,能够在一定程度上缓解并逐渐缩小各地区之间的财力差距。

原体制补助(或原体制上解)是从原财政包干体制沿袭下来的转移支付形式,结算补助则是中央财政对下级财政在每个财政年度内因体制变动、中央新出台的政策措施而对地方财政收支带来的影响进行调整,两者实质上也是对地方既得利益的维护。此外,原体制补助和结算补助是“自上而下”和“自下而上”的双向流动的资金转移,其补助或上解额度都是中央政府和地方政府之间讨价还价的结果,缺乏公平性和科学性。[6]所以,原体制补助与结算补助难以发挥缩小地区间财力差距的作用。未来改革的思路是将原体制补助和结算补助的转移支付资金归并到一般性转移支付中进行统筹,并按均等化原则进行分配。

(二)完善财力性转移支付

财力性转移支付制度是中央财政为了均衡地区间财力差距和促进公共服务均等化而建立的,理应成为实现财政均等化的主要转移支付形式。在财力性转移支付类型中,一般性转移支付将初始目标定位于调节横向财政失衡,提高地方政府特别是落后地区的财政能力,使其能够提供与其他发达地区大致相同的公共服务。

但受客观条件的限制,近期内一般性转移支付的目标只是缓解财政困难地区财政运行中的突出矛盾,保障机关事业单位职工工资发放和机构正常运转等最基本的需要,所以现行一般性转移支付资金的分配公式主要考虑的是财政供养人口因素。除因素选择问题外,一般性转移支付分配的资金规模也相当有限。世界各国基本上都将一般性转移支付作为中央对地方转移支付的主要形式,其占全部转移支付的比例维持在50%左右。但我国的现实情况是中央政府财力不足,用于均衡地区间财力差距的一般性转移支付资金偏少。以2005年为例,我国一般性转移支付占全部转移支付的比重仅有9.8%。这些因素都导致一般性转移支付难以有效发挥促进地区间财政均等化的作用。因此,中央政府应进一步完善一般性转移支付制度,将一般性转移支付的目标定格在弥补财政实力薄弱地区的财政缺口,均衡地区之间的财力差距,使各地区拥有基本的财政能力提供水平大体相当的公共服务,在此目标引领下科学设计基于常住人口而不是财政供养人口的一般性转移支付公式。

鉴于我国地区间财政能力差距较大的事实,中央政府有必要拥有一个较大规模且不断增长的一般性转移支付。为此,中央政府可以通过对现行转移支付形式加以整合和规范的方式逐步扩大一般性转移支付的规模,使其成为转移支付的主要形式。更为重要的是,应对一般性转移支付的资金来源做出规范化的制度性安排,从而建立一般性转移支付资金的稳定增长机制,增强地方政府获得一般性转移支付资金的可预见性。

调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、民族地区转移支付等其他类型的财力性转移支付都是由于中央的政策调整而形成的临时性转移支付。从表面上看,这些财力性转移支付具有专项转移支付的特征,但中央政府对地方政府在资金的使用上并未作具体的规定,且主要投入的领域是经济落后的中西部地区,因此,从资金的性质上看,这些资金具有一般性转移支付的性质。正是从这个角度说,可以将这些分散的财力性转移支付整合为统一规范的一般性转移支付。

(三)规范专项转移支付

专项转移支付是中央政府为了实现特定的宏观政策目标,以及委托地方政府代行的一些中央政府职能进行补偿而设立的。与一般性转移支付不同的是,专项转移支付资金的接受者必须按规定的用途使用款项,所以它可以更直接有效的贯彻中央政府的政策意图。在分税制国家里,专项转移支付的范围一般都限定于外溢性突出、需要政府之间共同分摊其成本的某些公共事业项目内,更为重要的是,专项转移支付资金的分配一般都有规范的程序与相应的法规作为依据。[7](273~274)与之相比,我国专项转移支付的分配范围则较为广泛,且近年来中央对地方政府的专项转移支付占总体转移支付的份额逐渐扩大,远远超过一般性转移支付的规模,成为转移支付的主要形式。在中央财力有限的约束下,补助范围过宽和补助规模过大都将影响一般性转移支付在均衡地区间财力差距方面的正面效应。同时,专项资金在各地区之间的分配缺乏统一规范的科学依据和标准,存在“撒胡椒粉”、“讨价还价”等随意性问题。这种随意性为地方政府提供了向中央政府争取专项转移支付资金的博弈空间,由于经济落后省份往往要价能力低,专项转移支付资金的分配便倾向于具有更强竞争力的富裕省份。这种不均等的分配方式客观上拉大了地区间的公共服务财政能力差距。

因此,中央政府应该进一步规范专项转移支付,完善有条件转移支付制度。一是严格控制专项转移支付的范围和规模。归并和清理目前分散、复杂的专项转移支付项目,把专项转移支付的范围限制在具有溢出效应的跨区域和全国性的公共服务项目上,对于由地方政府财政负责的纯地方性公共服务项目,中央不应当进行专项拨款。另外,专项转移支付作为转移支付的辅助形式,其相对规模应该控制在转移支付总额的合理比例之内。

为此,下一步渐进改革思路是,逐步降低专项转移支付占总体转移支付的份额,将其置换出来的财力纳入一般性转移支付由地方政府统筹安排,中央仅留下必需的专项转移支付资金;二是改革专项转移支付的分配方式。专项资金的分配应充分考虑各地区财政收入能力和公共服务供给成本的差异,并逐步纳入法制化轨道以减少专项资金分配的随意性,从而与一般性转移支付协调起来,共同提升财政转移支付的整体均衡功能。

三、转移支付分配模式的优化:建立财政能力核心的均等化分配机制

如上所述,中国现行的政府间转移支付资金的分配,除了过渡期转移支付之外,多数转移支付项目基本上都是按照基数法和中央与地方政府之间博弈的方式进行。这种分配模式容易受到利益异质的地方政府行为的影响,使得转移支付资金往往流向于具有相对强势的利益集团或经济发达地区的地方政府,而实力较弱的落后地区的地方政府则处于不利的地位。正因为地方政府的行为可以改变转移支付资金的流向,导致分级财政体制下的中央与地方政府之间的利益分配格局长期以来始终处于一种不确定的状态,对于中央政府的补助额度地方政府也无法形成一种稳定的预期。这与规范化和科学化的转移支付制度相差甚远,也不符合以实现财政均等化为目标的公共财政体制的核心要义。因此,中国现行转移支付制度改革的路径是建立“因素法”确定的以公式为基础的均等化分配机制,使转移支付资金的分配随指定的公式变化,而不是因地方政府的行为发生改变,从而使中央政府从获取地方政府支持的压力中真正解脱出来,也为地方政府提供具有可预见性的转移支付资金。

(一)财政均等化模式的比较与启示

财政均等化模式的不同选择将决定财政均等化的对象和均等化的程度,也将决定转移支付公式中指标的选取和计量模型的设计。在财政联邦主义中,财政均等化的模式主要有两种不同的阐释,一是财政能力均等化模式(Fiscal Capacity Equalization)。这种模式要求转移支付从拥有较高人均收人和较低人均需求的辖区转移至拥有相反特征的辖区,旨在实现各辖区财政业绩的均等,保证各个辖区拥有实现同一公共服务供给水平的能力。在具体实践中,美国、加拿大、澳大利亚、德国和瑞士等联邦制国家广泛采用了这一均等化模式。另一种是横向公平均等化模式(Horizontal Equity Equalization)。在布坎南看来,并不存在某种道德上公允的法则,要求所有州在财政转移支付的帮助下拥有均等的财政能力。[2](583~599)由此,布坎南提出了横向公平均等化的模式,该模式强调中央政府对收入分配的调节应针对个人,保证使同一联邦体制内两个拥有相同福利水平的人,不论其居住在哪个辖区,都可以享受到同等水平的财政服务。也就是说,同等状况的个人应该获得相同的净财政剩余(财政支出收益与税收负担之间的差额)。

两种模式的根本区别在于,财政能力均等化模式关注的是地区之间公共服务的均等,而横向公平均等化模式则把焦点放在个人之间公共服务的均等。Boadway指出,虽然横向公平均等化模式在理论上是可行的,但具体实践的效果并不理想。[8]实际上,布坎南也承认基于个人的横向公平原则容易界定,却不容易付诸实践。因此,财政联邦主义国家转移支付制度的设计一般都采用了财政能力均等化模式。对于幅员辽阔、人口众多、资源相对匮乏的我国来说,各地区之间经济社会发展极不平衡,公共服务的供给能力存在显著的差异。此外,尽管中国实行的是高度集权的单一体制,但在财政体制上具有“联邦主义”的特征。鉴于上述考虑,转型中的我国选择财政能力均等化模式是必要的也是可行的,这有利于平衡地区之间公共服务的财政能力差距,确保贫困地区也能提供与富裕地区大体相当的基本公共服务。

(二)均等化转移支付公式的设计思路

财政能力均等化模式为转移支付公式的设计提供了重要思路,虽然这种模式以财政能力为核心,但均等化公式的设计并不局限于财政能力的单方面测量。因为辖区之间在地理位置、自然条件、人口规模与结构等方面存在差别,使得各辖区具有不同的财政支出需求。在这种情况下,各辖区即使拥有相同的财政能力,提供单位公共服务所需要的财政支出成本上也表现出较大的差异,导致各辖区居民享有不同的净财政收益,财政支出需要高的辖区居民净财政收益低。为此,各国根据自身社会历史进程、政策发展定位以及公共管理能力进行财政能力或财政支出需求要素的选择。实际上,均等化转移支付公式的基本目标就是弥补财力相对薄弱地区的财政收支缺口,因此,转移支付资金的分配依据只能是接受补助地区财政能力与支出需求的差额。从这个层面上说,一个更贴近现实并且体现公平的转移支付公式应该兼顾考虑财政能力和财政支出需求这两方面要素。

财政能力是指地方政府为了提供一揽子标准化的公共物品和服务而从所辖资源中筹集财政收人的潜在能力。财政能力的度量方法较多,但最为普遍的方法是代表税制法和宏观指标法。【9】根据李齐云的思路,各地区财政收入能力的测量应尽可能采取各种税种的税基进行核算的方法。这种方法核算的理论财政能力(即标准财政收入)主要包括两个部分,一是对于拥有税基数据的税种(如增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税与契税等),分别以每种税的税基乘以该税种的税率,测算出各税种理应征得的收入;二是对于那些目前缺乏税基统计数据的税种,则可以暂时按照财政预算收入占国内生产总值的比重进行测算。

财政支出需求是各辖区居民的公共服务需求,也是各级政府为履行基本职能必须保证的公共性支出。由于各地区的经济发展水平、自然地理、历史文化等存在显著的差异,居民间的公共服务需求偏好也不同且具有动态性,因此,支出需求的度量远远比财政能力复杂和困难,对于异质性很强的中国来说更是如此。目前常用的方法有前期支出水平、相对需要加权指数、人均平等支出标准、自上而下的人均财政支出标准、自下而上的实物标准、代表性支出系统等。事实上,无论选用何种方法,首先必须对影响支出需求的因素做出合理的选择。正是源于我国各地区自然因素、社会因素和经济因素等客观因素的差异,导致各地区即使提供大致相同的公共服务也存在支出成本的差异,因而,应该在考虑影响支出成本的因素的基础上估算各地区的标准化支出需求。并且,这些因素是一些不易受到人为控制的、影响各地区财政支出需求的常规性客观因素。

鉴于财政支出需求刻画的是能够保障各地区供给基本公共服务的能力,因此在测算财政支出需求时,可以选择与行政事业支出具有较强相关性的因素,主要包括各地区总人口、国有单位职工占人口的比重、人口密度以及人均国内生产总值等。最后,通过审慎估量的各地区的财政收入能力和支出需求的差额来最终确定合理的转移支付额,从而建立起真实反映各地区财政收入能力和财政支出需求的均等化转移支付制度。

[1]Olson ,Mancur,J r.The Principle of‘Fiscal Equivalence’:The Division of Responsibilities among Different Levels of Government[J].A merican Economic Review.1969 .

[2]Buchanan J M.Federalism and fiscal equity[J].American Economic Review.1950.

[3]Oates W E.Fiscal Federalism[M].New York:Harcourt Brace Jovanovich.1972.

[4]Aronson J R.Public Finance[M].New York:McGraw - Hill,lnc.1985.

[5]沙安文,乔宝云.政府间财政关系:国际经验评述[C].人民出版社,2006.

[6]刘剑,张筱峰.完善我国政府间财政转移支付制度的政策建议[J].中国软科学.2002,(9).

[7]李齐云.分级财政体制研究[M].经济科学出版社.2003.

[8]Boadway,Robin.Revisiting Equalization Again:Representative Tax System vs Macro Approaches.Working Paper.Institute of Intergovernmental Relations,Queen`sUniversity,Kingston,On,Canada,2002.

[9]Anwar Shah.A Fiscal Need Approach to Equalization[J].Canadian Public Policy.1996,(2).