有效备课的基本要素

2013-09-20薛晓嫘

薛晓嫘

(重庆师范大学 重庆市课程与教学研究基地,重庆 401331)

备课是教学工作的起始环节,对课堂教学起着制定蓝图、预先谋划的作用。它是教师上课前的准备工作,是教师综合运用专业知识和教学原理进行教学设计的再创造过程。备课要经历研究教学内容、研究教学对象和研究教学方法、编写教案四个环节。本文从教学设计的视角,重新审视备课的基本要素,分别从设计教学目标、分析起点行为、安排教学事件、编写教案四个有序环节展开探讨。

一、设计教学目标

设计教学目标是研究教学内容的重要环节,是对学习材料和学习结果的分析与确定。这是备课程序的起始环节,它要求教师明确指出每一次教学结束时学生学习结果的类型。设计教学目标要分为三个步骤,分别是确定教学目标的维度、分析使能目标和陈述教学目标。

(一)确定教学目标的维度

新课程强调三维目标,设计教学目标应该从三个维度展开设计。以语文备课为例,学生能够认识生字词并解释其含义,或能运用在课文中所学知识解答问题或表达思想(如作文练习),属于知识与能力目标维度的学习;能熟练地朗读、书写这些生字词,能够运用勾划、圈点、解释、说明等具体方法来学习语文,属于过程与方法目标维度的学习。能够注意、感受课文中的情感态度,或者能够生成、欣赏课文中相应的情感态度,或者拒绝、反对课文中的价值倾向等,属于情感态度价值观目标维度的学习结果。可以将这一环节概括为“文道统一”,即知识与能力目标与情感态度价值观目标的学习内容要兼顾,并以此确定课文教学重点与难点。

值得指出的是,语文教师在设计教学目标时,应注意不要片面地把“文道统一”理解成“课文语言形式与思想道德内容的统一”。根据本文前面的分析,这里的所谓“文道统一”其实就是语文课程“言语性”与“人文性”的统一。语文教师的作用在于通过课文引导学生获得言语知识和情感熏陶,在发展学生语言能力的同时,发展学生的健全人格。

(二)分析“使能目标”

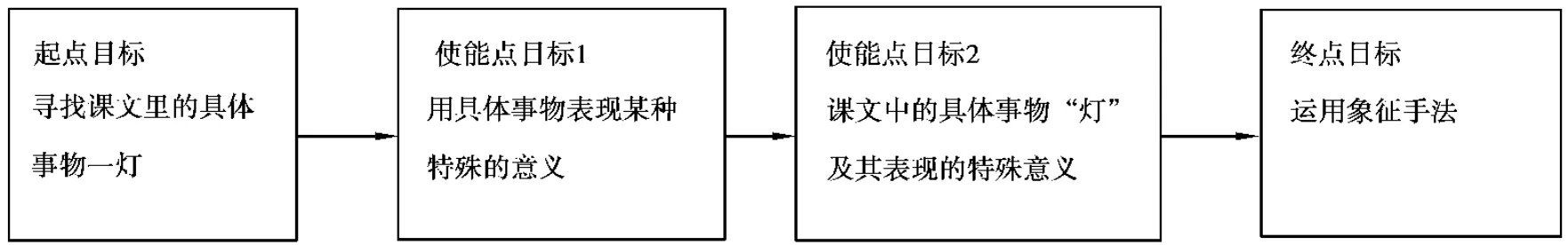

“使能目标”是指学生从学习的起点水平到终点水平之间必须掌握的那些知识和技能,它是教学任务能否最终实现的先决条件,有助于教师确定通过什么途径实现教学目标。

例如高中课文《灯》,课文学习的最终目标是“运用象征手法”。为了达成这一目标,学生必须先知道象征的定义,因此需要复习旧知识,“用具体事物表现某种特殊的意义”;接下来便要寻找课文中的具体事物“灯”及其表现的特殊意义“带来光明与希望”、象征“人生的理想与追求”。为了解决这一问题,学生又必须通过对课文中出现的每一种灯的具体作用作出分析与总结,通过对眼前的灯,回忆的灯,传说中的灯,现实中的灯,希望中的灯等不同时间地点的灯的各自共同作用的分析,总结出“灯”这一具体事物所表现的特殊意义“人生的理想之光永远不灭”。如图1所示。

图1 从起点到终点之间的使能目标

(三)陈述具体学习行为

陈述具体学习行为,也叫陈述教学目标,是对教学目标的言语描述。陈述教学目标应该明确指出具体的学习结果,即对某一教学事件终了时学生将能做些什么作出具体说明。这种教学目标的表述方式又叫具体行为目标。一般说来表述规范、明确的具体行为目标应该包含四个部分:①行为的主体,即完成教学目标的行为执行者;②说明在教学中学生确定的行为技能,即说明学生能做些什么;③具体说明学生完成任务时所允许的条件;④提出评价学生达成目标的标准。这四个部分通常把它叫作具体行为目标的四个要素。

二、分析学生起点行为

起点行为是学生在教学开始前必须掌握的知识技能。是备课程序的第二个要素。分析起点行为的目的,是为了把握学生学习的现有状态,了解他们在某一单元或课题教学开始之前已有的知识、技能和态度水平,从而正确地估价“应该是什么”和“实际是什么”之间的差距。只有通过对“应该是什么”和“实际是什么”两者差距的分析,再加之对学生学习需要适切性、可能性的排序,我们才能落实真正的任务结构,也才能使教学任务得以真正地准确定位。

分析学生起点行为,包含两个环节:确定课堂学习起点、设计先行组织者。

(一)确定课堂学习起点

课堂学习起点行为是学生在教学开始前必须掌握的知识技能,而且通常指那些与新课学习有关的、必不可少的知识技能。它勾勒了教学活动展开的基本框架,影响着教学设计过程的其它几个组成要素。有时它主要包括学习新课前所必须具备的旧知能,有时又可能包括了教学目标中要求学生掌握的“新知能”。起点行为是针对教学对象的年龄特征和身心发展水平所作的考察,它与学习需要分析不同,学习需要分析是对教学目标所包含的从属技能进行的考察。

确定起点行为的依据主要有两个,首先要依据学习需要分析(使能目标)的结果,第二要考虑教学对象的具体情况。例如课文《灯》的起点学习行为,就是“寻找课文里的具体事物灯。”

在教学过程中,教学的起点行为确定,可以借助课堂观察、摸底小测验、课堂提问、谈话、问卷、作业或形成性测验的批改等方法来考查。

一般来说,班级中的“上”等生大都具备了进行新学习的条件,而“下”等生则往往基础较差,此时,教师应当考虑帮助“下”等生“配备”必要条件,或者将使能目标、教学步骤进一步细化,做到小步子、低台阶。

总之,学情分析就是要求教师在备课时,从教学任务开始,运用逆向设问法,反复提问并回答这样的问题——为使学生掌握这一水平的知识技能,他们必须知道什么或能做什么,一直分析到学生原有的起点水平为止。只有这样,才能使新教学的先决条件真正落实,也才能开展新任务的教学。

(二)设计先行组织者

先行组织者是新课教学前呈现给学生的引导性材料。在分析完学生的起点行为后,如果学生的认知结构中尚未具备能够同化新课学习的认知框架,就需要教师运用先行组织者,从外部影响学生,帮助其迅速建立起与新课学习内容相关的认知框架,从而有效实现语文课堂教学目标。

先行组织者是美国认知派心理学家奥苏贝尔在有意义言语学习理论中提出的一个概念,它指学习新知识前呈现给学生的引导性材料。运用先行组织者的目的在于从外部影响学生的认知结构,帮助学生在原有的认知结构与新知识之间建立起一座学习的桥梁,顺利完成学习任务。它可以是一条定律,一个概念,一则故事,一首诗歌,一份图表,或一段说明性文字,甚至可以是学生的一次言语活动行为。“组织者的主要功能就是在学习者能够有意义地学习目前的课题之前,在已经知道的东西和将要知道的东西之间,架起一座沟通它们的桥梁。”

三、安排教学事件

安排教学事件是教学设计的重要环节,是有效备课的核心要素。它根据教学任务分析的结果,选择具体教学内容及呈现方式,要求具体说明教师的课堂任务和学生的具体行为表现,强调课堂教学活动过程中,对课堂教学中的具体任务排序。

加涅将教学中师生互动的教学活动分为三个阶段九大事件,如图2所示

图2 九大教学事件互动模式

(一)课堂启动教学事件

“交待学习目标”是课堂启动环节最重要的教学事件。在教学实践中,“交待学习目标”这一教学事件往往被忽略。上课教师会使用各种方法引起学生注意,例如播放音乐或视频,展示实物或推挂图等,也能够及时复习加快相关旧知。但多数教师不会专门交待课堂教学目标。

备课中,可以用描述性语言引起学习注意,用复述性语言回忆相关旧知,用陈述性语言交待教学目标。

(二)课堂展开教学事件

在课堂展开的教学事件中,教师备课的重点往往注重“呈现教学内容”这一教学事件,忽视了“引发行为表现”和“给予信息反馈”这两大教学事件的重要性。从图2可以看出,加涅强调在“呈现教学内容”后要及时“引发行为表现”,并随即“给予信息反馈”。

在备课中,可以用讲解性语言呈现教学内容,用讲析性语言引发学习行为,用讲述性语言提供学习指导,用讲评性语言提供反馈信息。

(三)课堂结束教学事件

教学实践中,课堂结束环节的教学事件往往表现为教师概括总结,忽视了学生的强化保持和迁移应用。从图2可以看出,加涅强调课堂结束环节学生的课堂练习。因此,教师在备课时应当重视设计课堂结束时的学生课堂练习。

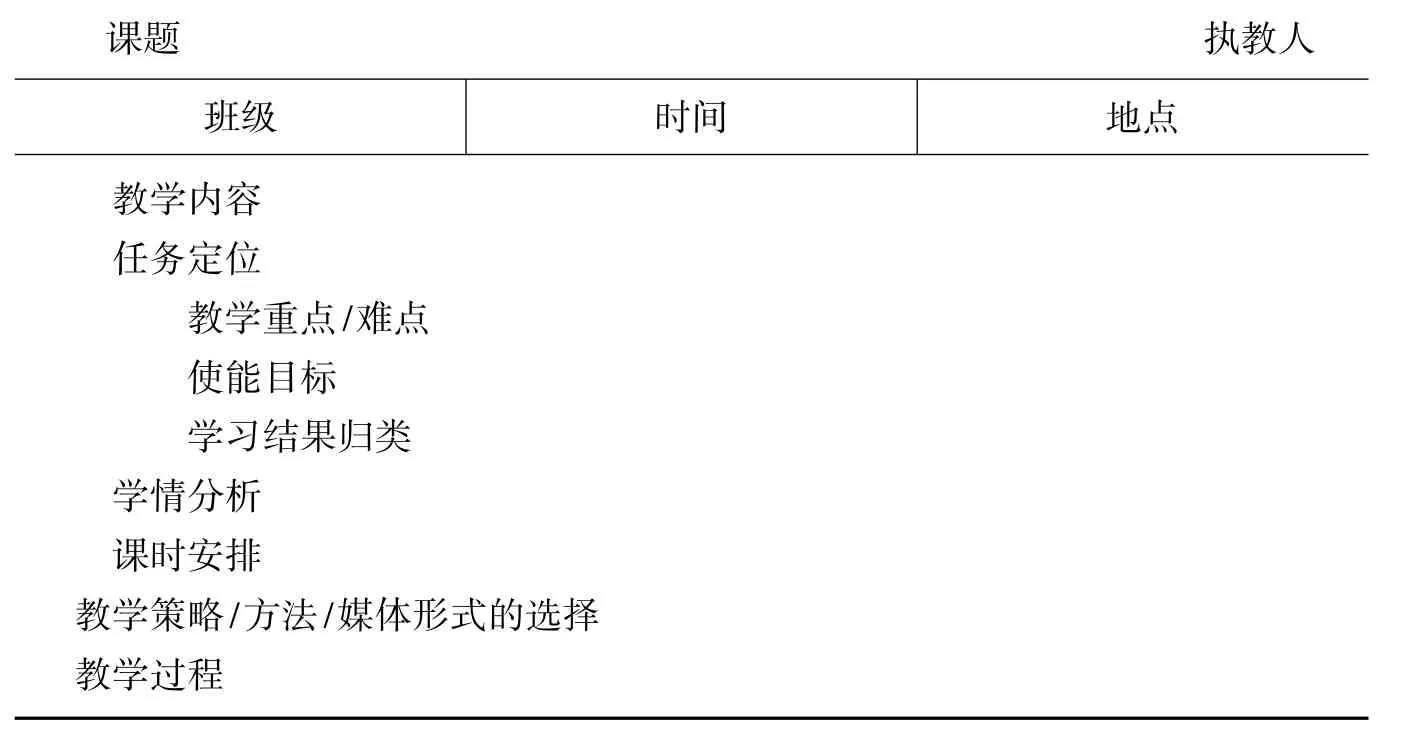

四、编写教案

教案是呈现备课结果的文字方案。它具有条理清楚,细节分明的特点,是教师完成教学任务的主要凭借。教案既包含教材的部分内容,又包含教学目标、补充内容、以及教学方法、教学过程等教材里没有的内容。教案构成要素如下:

①清楚而单一的课题;

②正确而具体的教学目标;

③充实而恰当的教学内容(重点分明、难点分散、疑点明确);

④分配得当的教学时数(课时安排);

⑤组织相宜的教学步骤;

⑥有效而多样的教学方法;

⑦注明日期、教师、年级、班级。

教案书写的一般格式如表1所示。

表1 教案书写一般格式

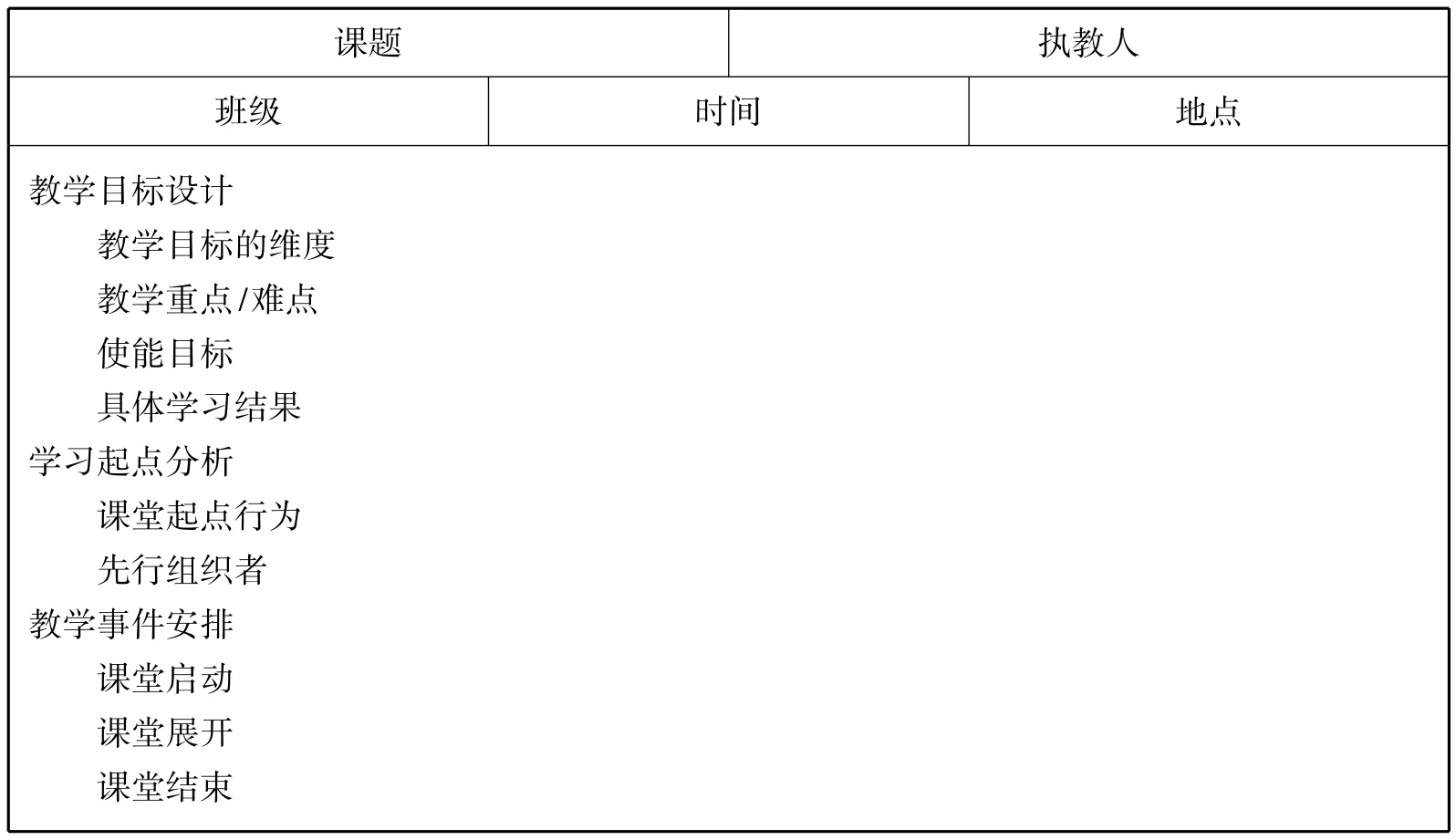

根据本文的观点,整理出教案书写基本框架如表2所示。

表2 教案书写基本框架

[1]薛晓嫘.语文课程与教学论[M].重庆大学出版社,2011.

[2]薛晓嫘.语文认知目标设计概说[J].中学语文教学,2002,(10).

[3][美]奥苏贝尔.教育心理学——认知观点[M].奈星南译.人民教育出版社,1994.

[4]盛群力.教学设计[M].高等教育出版社,2005.

[5]盛群力.现代教学设计论[M].浙江教育出版社,2010.