南京国民政府监察院弹劾权的行使成效分析(1931-1936年)

2013-09-20周成莉

周成莉

(东华理工大学 马克思主义学院,江西抚州 344000)

1927~1936年,“南京十年”,又称“黄金十年”。这十年,南京国民政府在形式上统一了全国,政治、经济、基建、文化、教育、社会政策、边疆民族政策、外交、军事等项目上皆取得一定的成就。1928年中国国民党二届四中全会的召开,标志着南京国民政府跨入孙中山先生所设计的“训政”时期,“五权分立”、“权能分治”的设想提上议事日程。孙中山先生曾说过:“裁判人民的机关,已经独立,裁判官吏的机关,却仍在别的机关之下,这也是理论上说不过去的,故此纠察机关也要独立。”【1】(33)其实1925年8月,广州国民政府时期便成立了监察院,独立行使监察权 ,后来因北伐,军事倥偬,监察工作无形停顿。1928年南京国民政府成立,监察院设置工作便逐步开展,但无奈无合适人选担任这清水衙门之“风霜之任”,直至1931年2月,于右任担任监察院院长,监察院才正式成立,这也标志着南京国民政府最高监察机关的成立。本文所指的黄金时间是从1931年2月监察院的正式成立至1936年底。

一、弹劾权的定位

根据《中华民国国民政府组织法》、《国民政府监察院组织法》、《中华民国宪法草案》明确规定,监察院具有弹劾、审计、调查、纠举、纠正、同意、监试等权力,而弹劾权即“监察院对于违法失职的中央或地方公务人员向掌理罢免、惩戒或惩罚的机关提出控诉,并要求予以惩处的权力”【1】(210)。在整个中华民国时期,弹劾权是其他诸权之本,其他诸权则是弹劾权的深化和补充;它是监察权中最主要的权,是监察权中最后的防御权。杜佑云道:“御史之风霜之任,纠弹不法,百僚震恐,官之雄峻。”【2】(29)监察工作又称“风霜之任”。监察院成立之初,便确立了“人人可弹,人人可劾”的原则。

首先,监察委员独立行使监察工作。为了保证监察委员独立行使监察权,《国民政府监察院组织法》和《弹劾法》明确规定:“监察委员单独提出弹劾案”【3】(6),“监察院院长除依法行使职权外,不得指使或干预弹劾事项”【4】(11~12),监察院院长和监察委员之间非隶属关系,监察院长只负责监察院相关行政工作。

其次,监察委员在开展工作中受到法律的保障。根据《监察委员保障法》规定,监察委员的职位、身体、安全、言论都得到法律保障。如“第一条监察委员非有左列情形之一者不得免停职或罚俸:一、经中国国民党开除党籍,二、受刑事处分者,三、受禁治产之宣告者,四、受惩戒处分者,监察委员非经本人同意,不得转任”;“第二条监察委员除现行犯外非经监察院许可不得逮捕监禁,监察委员为现行犯被逮捕时逮捕机关应于二十四小时以内将逮捕理由通知监察院”;“第三条监察委员在职中所在地之军警机关应予以充分保护”;“第四条监察委员非有左列情形之一者不得以失职论,一、受公务员之馈遗供应有据者,二、在中央或该监察区内之公务员有应收弹劾之显著事实给人民举发而不予以弹劾者,三、受人民指使捏造事实而提出弹劾案者”;“第五条监察委员被弹劾或监察院院长认为有第四条所定失职之情事时非由其他监察委员三人审查经多数认为应付惩戒者不得移付惩戒”【5】(5710)。

监察委员们是否能担任好这风霜之任,这得从弹劾权行使的成效来进行分析。

二、弹劾权的行使成效

量化的统计是衡量权力行使的标准之一,以下几组数据试从弹劾案件数量、官阶高低、职位类别、地域分布等几方面展开对比分析。

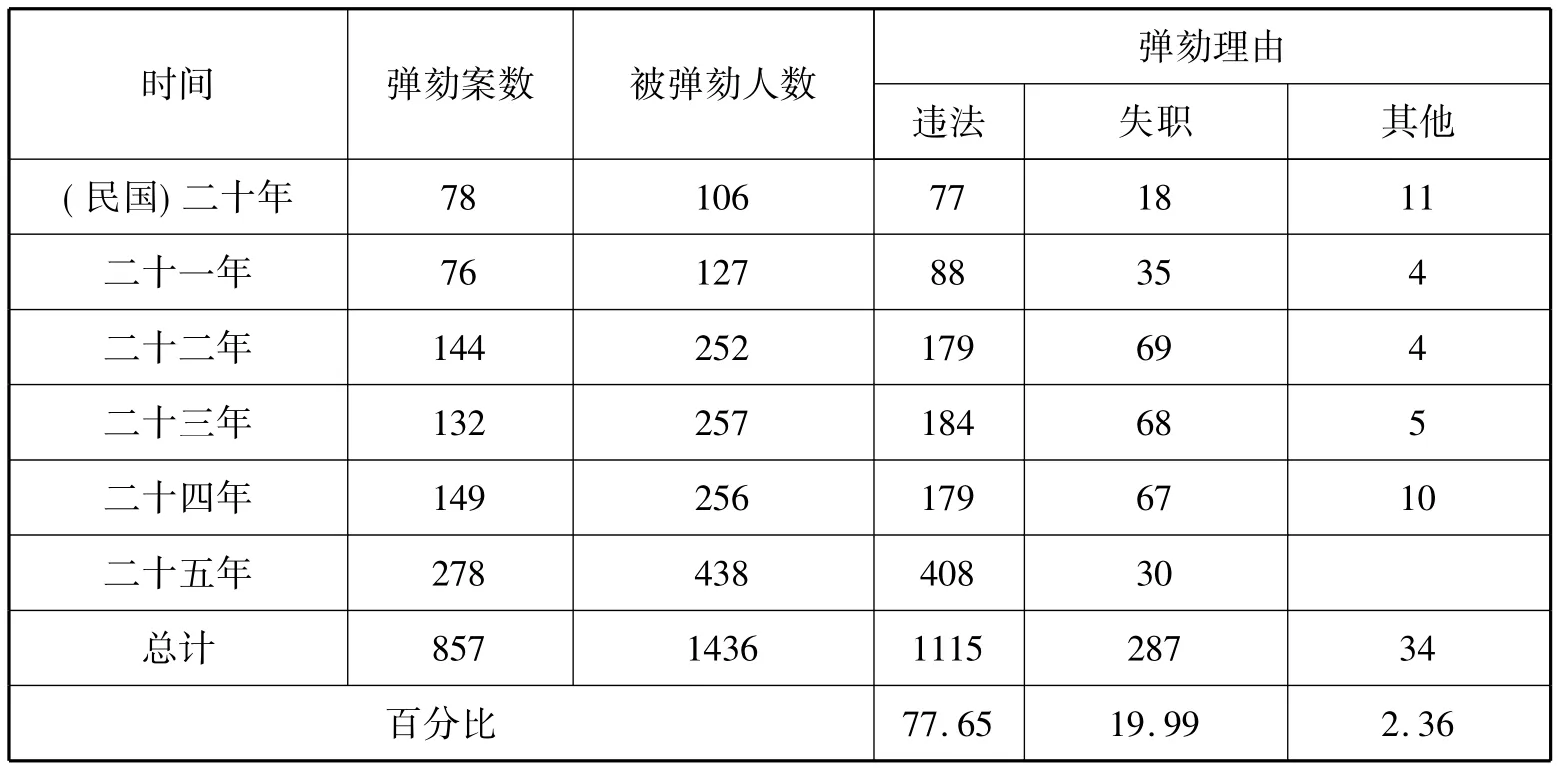

(一)1931年3月至1936年弹劾案件统计【6】

弹劾理由时间 弹劾案数 被弹劾人数违法 失职 其他(民国)二十年78 106 77 18 11二十一年76 127 88 35 4二十二年144 252 179 69 4二十三年132 257 184 68 5二十四年149 256 179 67 10二十五年278 438 408 30总计857 1436 1115 287 34百分比77.65 19.99 2.36

根据上表,监察院从1931年2月成立,便开始开展工作。提出的弹劾案件从1931年的78件递增到1936年的278件,共857件,被弹劾人数从106人递增到438人,共1436人。其中被弹劾的理由中违法占被弹劾理由总数的77.65%,失职占到总数的19.99%,其他占总数的2.36%(其他被弹劾理由包含违宪、犯罪(叛国、职务罪、普通罪)、越权、背信等)。

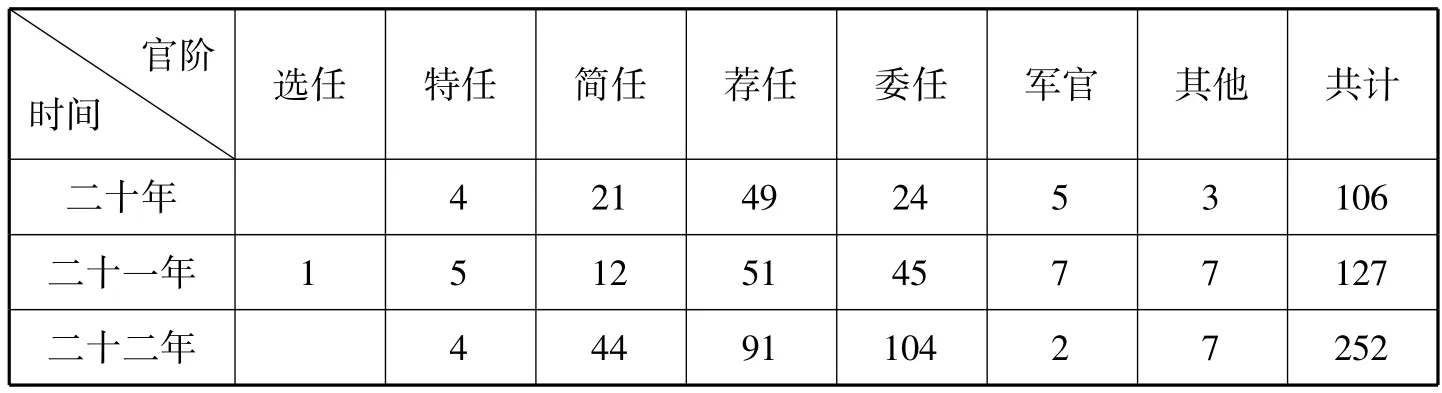

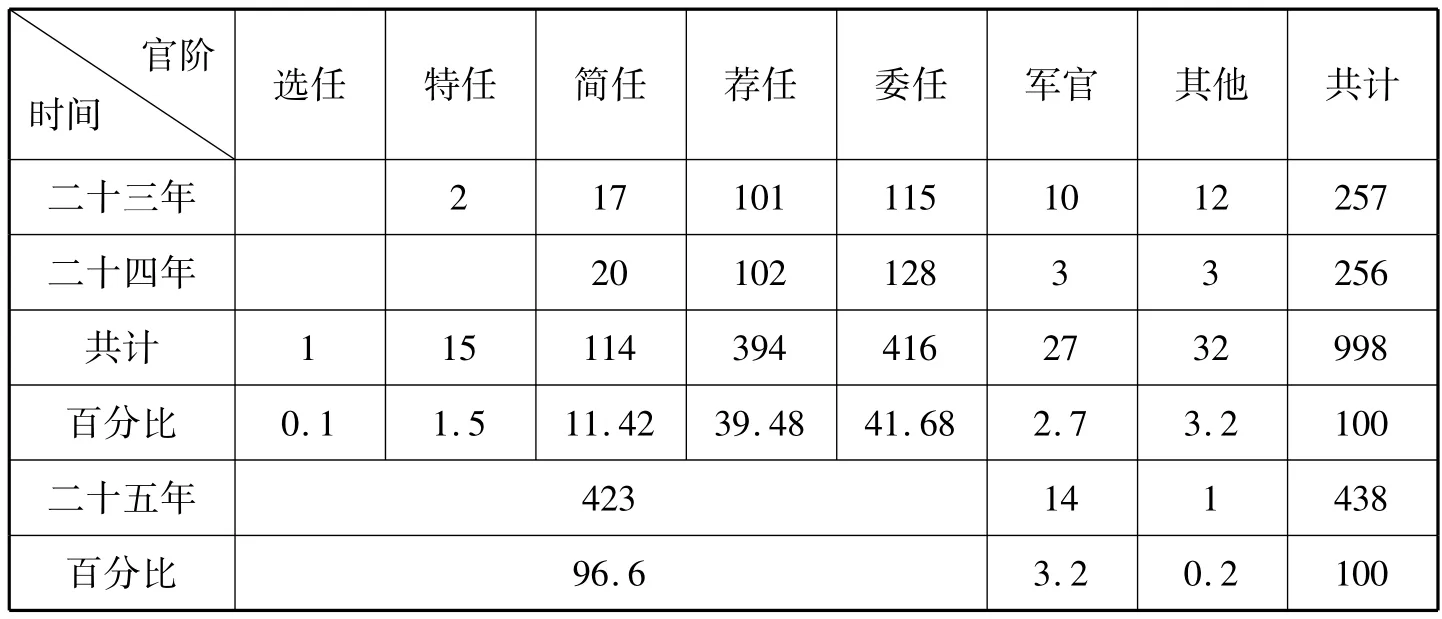

(二)1931年3月至1936年被弹劾对象的官阶统计【6】

续表

根据上表,监察院弹劾的对象包含选任、特任、简任、荐任、委任、军官,以及其他各类官职,这也正应了监察院“人人可弹,人人可劾”的原则。在所有被弹劾对象中,荐任和委任官阶人数比较集中,其中从1931年到1935年,荐任占总数的39.48%,委任占总数的41.68%,即被弹劾的官阶中低级官吏占了绝大部分。而选任官阶的只有在1932年被弹劾了1人,这1人即南京国民政府行政院院长汪精卫。1931年到1935年中被弹劾的特任官阶的官吏占总数的1.5%,1931年到1936年被弹劾的军官人数占总数的 3.2%。

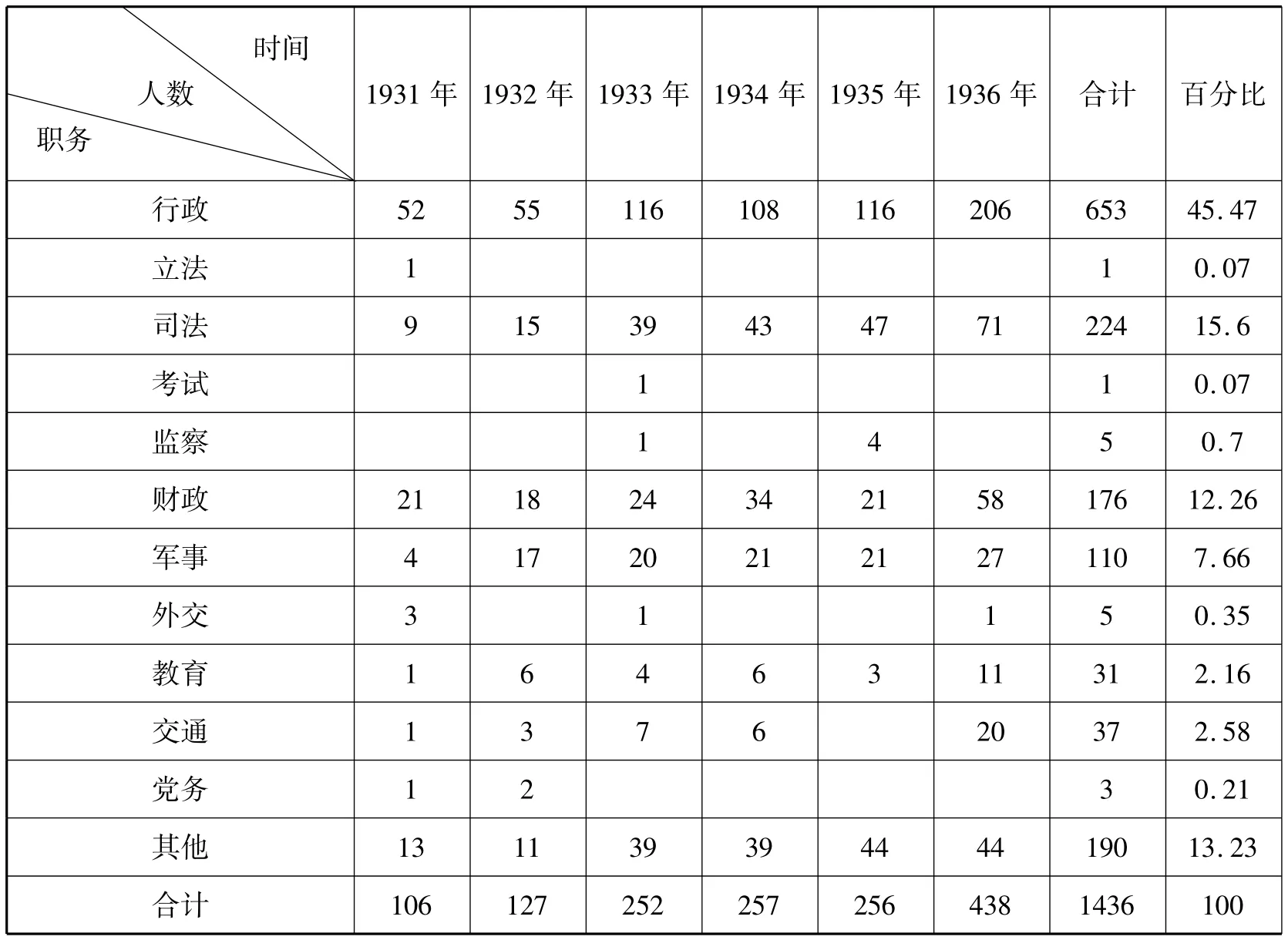

(三)1931年3月至1936年被弹劾人职务类别统计【7】(138~139)

根据上表,监察院弹劾的对象职位类别涉及方方面面,但行政类官吏涉及最多,占到被弹劾总数的45.47%。这主要是行政工作的性质所决定。五院制中,行政院是主管行政权、处理国家行政事务的最高行政机关。蒋介石任行政院院长时,行政权一度高度膨胀,同时行政事务繁多重要,也容易滋生腐败,所以,监督、监察行政工作便成为监察院监察工作的重中之重。另一方面,根据上表,这一时期监察院共弹劾监察官吏5名,这主要在于监察委员非选举产生,易滋生腐败,监察院对监察委员提出弹劾也有利于体制内自身的监督,从而提高监察工作的有效性。

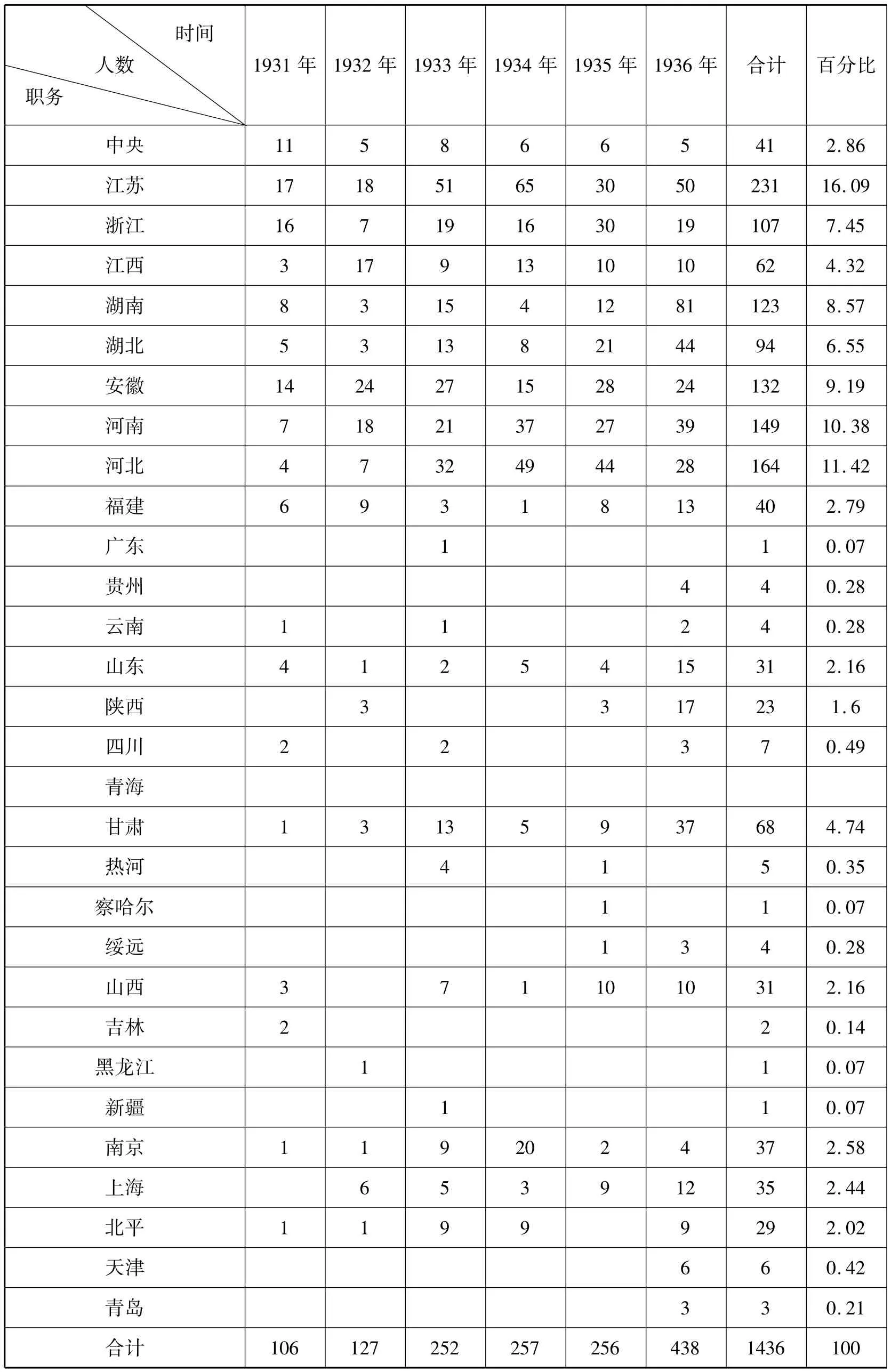

(四)1931年3月至1936年被弹劾官吏地域分布统计【7】(140~143)

国民政府监察院成立后,为了更好地监督监察地方官吏,1933年2月22日,根据《监察院监察区分区计划》和《监察工作大纲》的规定,在全国划分了十四个监察区,在地方建立监察使署,监察委员分赴各地行使弹劾权。后因工作需要,在1934年6月23日,经监察院第29次会议决议,将全国重新划分为16个监察区。分别为“第一区江苏;第二区安徽、江西;第三区福建、浙江;第四区湖南、湖北;第五区广东、广西;第六区 河北;第七区 河南、山东;第八区 山西、陕西;第九区 辽宁、吉林、黑龙江;第十区 云南、贵州;第十一区四川;第十二区 热河、察哈尔、绥远;第十三区 甘肃、宁夏、青海;第十四区 新疆;第十五区 西康、西藏;第十六区 蒙古”【8】(176)。根据上表,因江苏、安徽、江西、湖南、湖北、浙江、福建、河北、山东、河南等几个省地理位置重要,或为长江流域的中枢,或为黄河流域中心,或关系海防,这些地方弹劾力度明显大于其他地方,而东北地区,在日本侵吞后,弹劾权的行使明显鞭长莫及,这也体现出当时国民政府的无力与无奈,同时也为一些违法、失职的官吏提供了可钻之空子。

综上,从1931年3月至1936年间,随着监察院的成立,监察委员在得到各项法律法规对自身的保障后,逐步独立全方位地对违法、失职的官吏进行弹劾。提出的弹劾案件逐年递增,被弹劾人数也逐步增加,在被弹劾的官吏中,因违法被弹劾的占绝大部分。为了实践“人人可弹,人人可劾”的监察原则,监察委员对选任、特任、委任、荐任、简任、军官等各级官吏都提出弹劾,而荐任和委任职官员占到百分之七十以上,同时,被弹劾的官员中文官明显高于武官。在被弹劾的官吏中涉及到各类职别的公务员,其中行政类公务人员占被弹劾公务员中的很大比例,行政类中县长被弹劾的有457名,占当时南京国民政府各类职务中的31.82%。正因为如此,民间才有监察院“只拍苍蝇,不打老虎”的传闻。在地域分布上,和中央距离较近,地理位置重要的监察区被弹劾的官吏较多,而其他边缘地区,尤其是东三省则莫可奈何。另外从中央和地方来看,地方明显高于中央。

三、弹劾权行使成效原因剖析

依据《弹劾法》,弹劾案包括弹劾案的提出、弹劾案的审查、弹劾案的决议、弹劾案的移送、弹劾案的公布五个流程,一旦监察院将弹劾案移付惩戒机构后,因南京国民政府施行的弹惩分立的制度,监察院虽仍拥有对惩戒机构的质询权,但并不具备强制性,所以弹劾权的行使在弹劾案移送、公布后基本就戛然而止了。客观公正的评价弹劾权行使的成效必须跳出制度本身的弊端所带来的消极效果,即积极性的一面;同时根据结果反映出制度本身的不科学性,即消极的一面。

第一,弹劾权的行使取得了一定的成绩,客观上有助于帮助国民政府澄清吏治,稳定政权。从1931年提出弹劾案件78件,到1936年的278件,共涉及的被弹劾的官吏共1436名,暂且不问其1436名被弹劾官吏中有多少受到惩戒,仅仅是“1436”这样的数字也是对当时的官场一种威慑,有效地维护了国民政府政权的稳定。

监察院弹劾权的行使之所以能够取得如此成绩,有下述几点原由:其一,弹劾权的行使具备法律武器。1928年南京国民政府形式上统一中国后,为了标榜为孙中山的合法继承人,承继孙中山的遗志,实行五权宪法,从而颁布了《中华民国国民政府组织法》、《中华民国宪法草案》、《中华民国监察院组织法》、《弹劾法》、《公务员保障法》等等法律条例,从而保证了监察院作为全国最高监察机关的法律地位,保障了弹劾权的行使合法途径。其二,蒋介石和南京政权需要自己的“眼睛”。五权分立,监察独立的设想是中西合璧的产物。在中国,自秦朝开始便设立监察机构,这种机构的最大功能即充当着最高统治者的眼睛,为专制皇权保驾护航。南京国民政府成立伊始,不只是蒋介石个人,整个南京政权建设都需要利用监察院这样的机构来充当自己的眼睛,排除不和谐因素。其三,监察院院长的尽职奉公。监察院院长于右任一生两袖清风,一心为民。他明德肃贪,在任期间弹劾过两个鱼肉百姓的县长,甚至杀了一个与蒋介石联络有亲的中央信托局运输处长林世良。他多次为监察院具备惩戒权而努力,为了更好的行使弹劾权,于右任不拘一格选拔人才,保障了监察委员的高素质、高能力。其四,高素质的监察委员能担重任。据统计,“监察委员中年龄在41~50之间的人数最多,所占比例最高,最高时达50%,最低时也近30%,平均达到36%,其次是年龄在51~60之间,最高时超过了30%,最低时占20%,平均为27%,比41-50之间的人数略少;30-40岁的监察委员人数居第三,平均占总数的15%;人数最少的是年龄在60岁以上的监察委员,平均占12%,只有41~50年龄段的1/3。”【9】监察委员年龄结构以中年监察委员作为中坚,同时配置老、青各年龄段,各取所长,相互补充,为监察工作的顺利开展提供了保证。另外,这一时期的监察委员大都有过留学背景,甚至是前清举人,学科背景广泛,社会经历丰富,高素质的监察委员也保障了弹劾权的行使。

第二,弹劾权行使成效的畸形折射各种弊端。虽然监察成立初期喊出了“人人可弹,人人可劾”的号子,但“只拍苍蝇,不打老虎”却是事实。造成这样的结果有以下几方面原因:其一,中国官僚体制的本质决定。中国自秦始皇建立专制体制以来,便确立了官僚体制,经历了两千多年。中国的官僚体制具有“延续性”、“包容性”、“贯彻性”三个特征,集权,专权,官僚性的人生观、价值观,裙带风等等笼罩整个官场,深入官员们的骨髓,仅仅靠全国几十个监察史、监察委员去弹劾、监督,所遇到的重重阻力可想而知。其二,训政体制下,政权倾向于党权,地方权力倾向于中央权力,党权、政权倾向于军权,高度的集权化最后皆倾向于“万物之首”——蒋委员长的“人权”。虽然监察院贵为最高的独立的监察机关,但这种体制下,监察院也只能唯蒋马首是瞻。其三,监察制度本身的缺陷。虽然制定了许多法律法规,但整个监察体制还是不完备的,一方面法律法规本身存在不规范性。如“违法”和“失职”两种被弹劾的理由,往往此文为“违法”,彼文又为“失职”,多数的弹劾案甚至冠以“违法失职”四字齐称。法律制度的不规范,使得弹劾权行使无法做到有法可依,同时也降低了弹劾权自身的威慑力。另一方面,弹惩分离的体制,使弹劾权的行使没有力度。而根据《公务员惩戒法》规定,各级公务员分属不同的惩戒机构,更加大了惩戒的难度。虽然监察院有最后的质询权,但没有强制的权力,惩戒机构遇此往往采取积压搪塞,最后大事化小,小事化了的态度。所以有数据统计,“从它1931年建立到1937年,监察院处理的案件中涉及到贪官污吏达69500人,而该院仅收到1800人的起诉书”。而结果,“监察院提出的贪污的1800个案件中,只有268人被法院或其他法律机关判定有罪。268人中,有214人根本未受到任何惩戒,41人仅受到很轻的处罚,如减少其十分之一的工资等等。268个有罪的官吏中只有13人是真的被罢了官。真是少的出奇,连《文化建设》也承认,政府但对贪污的努力是‘纸老虎’,没人害怕”。【10】(30)

总之,在南京国民政府发展的黄金十年中,监察院成立,独立行使弹劾权,有成效,但也折射出南京国民政府体制的种种弊端。

[1]转引自陶百川.比较监察制度[M].三民书局股份有限公司,1978.

[2]转引自常泽民.中国现代监察制度[M].台湾商务印书馆,1979.

[3]监察院组织法(第五条)[N].监察院公报,第二册,第一至三期,第二历史档案馆,1992.

[4]弹劾法(中华民国十八年五月二十九日公布)第五条[N].监察院公报,第二册,第一至三期,第二历史档案馆,1992.

[5]徐百齐.中华民国法规大全(第四册)[Z].商务印书馆,1936.

[6]汤吉木.五年来的监察院[J].东方杂志,三四卷,1号,1937年1月1日,第152页;常泽民.中国现代监察制度[M].台湾商务印书馆,1979年,第149页.(因监察院1931年2月成立,统计数据从三月开始,以下同。)

[7]常泽民.中国现代监察制度[M].台湾商务印书馆,1979.

[8]邱涛.中华民国反贪史——其制度变迁及运行的衍异[M].兰州大学出版社,2004.

[9]刘云虹,李青玉.政治精英与权力监督——1931~1949年国民政府监察委员组成分析[J]东南大学学报(哲学社会科学版),2006,(3).

[10]易劳逸.1927-1937年国民党统治下的中国流产的革命[M].中国青年出版社,1992.