正脊通督手法推拿治疗椎动脉型颈椎病60例

2013-09-19高冠华

高冠华

(山东省菏泽市中医医院,274035)

颈椎病是推拿科常见病、多发病之一,发病率逐年提升,而椎动脉型颈椎病是颈椎病中常见的一种类型,其发病仅次于神经根型颈椎病[1],对人类健康造成很大危害。2009年5月~2011年10月我们采用正脊通督手法治疗椎动脉型颈椎病60例,取得满意效果,现报道如下。

一般资料

选择我院针灸推拿科就诊的椎动脉型颈椎病患者120例,其中男67例,女53例;年龄25~65岁,平均48.2岁;病程2个月~5年,平均2.6年。随机将患者分为治疗组和对照组各60例。两组性别、年龄、症状与体征积分比较均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①符合1993年第二届颈椎病专题座谈会提出的椎动脉型颈椎病的诊断标准[2]。②头晕症状具有阵发性、可逆性和复发倾向,头颈的屈伸或旋转可以诱发头晕。③旋颈试验阳性。④颈、枕部疼痛。⑤彩色多普勒超声检查显示单侧或双侧椎动脉供血不足。⑥年龄25~65岁且均对治疗方案及检测指标知情同意。

排除标准:①颈椎骨折、脱位、关节结核。②耳源性、眼源性眩晕。③合并有严重的内脏器官病变者。④伴有严重高血压者。⑤伴有高脂血症者。

治疗方法

治疗组:正脊通督推拿手法治疗。① 舒筋通督:患者取坐位,以法、按揉法于患者颈肩背部自上而下反复治疗10遍,对有筋结、压痛处重点治疗,一指禅推大椎、风府、风池、百会等穴约3~5min,拿五经、扫散胆经3~5遍,左手扶患者前额,右手点压大椎穴约1min,再沿督脉向上推至风府点压约1min,再向上推至百会点压约1min,自大椎向下推至至阳穴,反复3~5遍。② 正脊调曲:患者仰卧,医者一手托患者枕部,另一手托其下颌,两手缓慢、均匀、持续缓缓牵拉,使患者头部上仰、侧转,嘱患者放松颈肌,待转到最大角度时,稍加有限度的“闪动力”即可使错位的关节复位,操作中听到关节复位弹响“咔嚓”声最佳。针对颈椎曲度变直或反张者,在牵拉颈椎的同时双手向上顶推颈曲的最高点(一般为C4、C5棘突)以改善颈椎曲度。③ 调和气血:掌振法施术于百会、大椎穴各1min,拿肩井、拍肩背部3~5遍结束。隔日治疗1次,每周3次,2周为1个疗程,一般治疗2个疗程。

对照组:对照组治疗方法按照《推拿学》第5版教材提供的方法操作。隔日治疗1次,每周3次,2周为1个疗程,一般治疗2个疗程。

主要观察指标:①两组治疗后疗效比较。②两组治疗前后患者的三大主要症状及功能和心理方面评分。③两组治疗前后左右椎动脉和基底动脉血流参数。

治疗结果

主要从以下三个方面的变化进行评价:①主症:头晕目眩。②伴随症状:恶心呕吐,耳鸣耳聋,倦怠乏力,汗出等。③发作频率。

疗效判定标准[3]:痊愈:眩晕等症状消失,疗效指数≥90%;显效:眩晕等症状明显减轻,头微有昏沉或头晕目眩轻微但不伴有自身及景物的旋转、晃动感,可正常生活及工作,70%≤疗效指数<90%;有效:头昏或眩晕减轻,仅伴有轻微的自身或景物的旋转、晃动感,虽能坚持工作,但生活和工作受到影响,30%≤疗效指数<70%;无效:头昏沉及眩晕等症状无明显改善或加重,疗效指数<30%。

疗效指数=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。

治疗后两组患者疗效比较:治疗组60例,痊愈27例,显效27例,有效5例,无效1例,愈显率90.0%;对照组60例,痊愈21例,显效22例,有效15例,无效2例,愈显率71.7%。

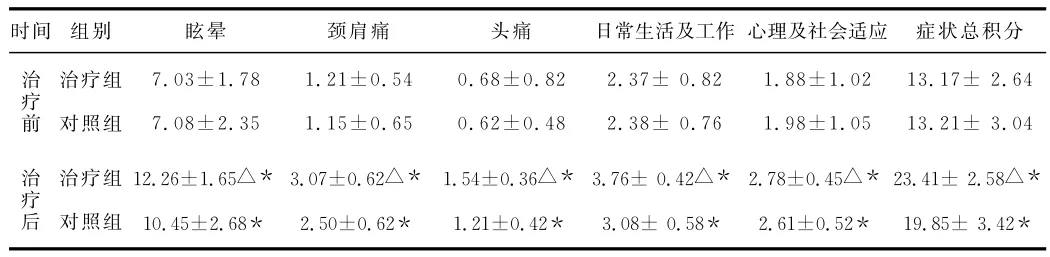

治疗前后三大主要症状及功能和心理方面积分值比较:根据《颈性眩晕症状与功能评估量表》[4],对影响患者的三大主要症状及功能和心理方面进行治疗前后评估,对两组积分值作比较,具体见表1。

表1 治疗组与对照组治疗前后三大主要症状及功能和心理方面积分值比较(±s)

表1 治疗组与对照组治疗前后三大主要症状及功能和心理方面积分值比较(±s)

注:与对照组比较,ΔP<0.01;与同组治疗前比较,*P<0.01

时间 组别 眩晕 颈肩痛 头痛 日常生活及工作 心理及社会适应 症状总积分治疗前治疗组对照组7.03±1.78 7.08±2.35 1.21±0.54 1.15±0.65 0.68±0.82 0.62±0.48 2.37± 0.82 2.38± 0.76 1.88±1.02 1.98±1.05 13.17± 2.64 13.21± 3.04治疗后治疗组对照组12.26±1.65△*10.45±2.68*3.07±0.62△*2.50±0.62*1.54±0.36△*1.21±0.42*3.76±0.42△*3.08±0.58*2.78±0.45△*2.61±0.52*23.41±2.58△*19.85±3.42*

两组椎-基底动脉血流参数比较见表2。

表2 治疗组和对照组椎-基底动脉血流参数治疗前后指标比较(±s)

表2 治疗组和对照组椎-基底动脉血流参数治疗前后指标比较(±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,ΔP<0.05

时间 组别LVA RVA BA治疗前 治疗组对照组44.56±4.62 43.86±4.48治疗后 治疗组对照组38.62±5.21 38.46±5.32 37.98±5.02 38.02±5.06 42.24±6.02*Δ 40.54±4.28*44.26±5.68*Δ 40.37±6.08*52.06±6.08*Δ 48.26±5.46*

讨论

椎动脉型颈椎病是以椎-基底动脉供血不足为病理基础,以间断或持续性眩晕、头痛为主要临床症状的综合征。颈椎间盘退变是颈椎病发生和发展的根本原因,而颈椎生物力学失衡是颈椎退变的主要机制[5]。王楚怀等[6]认为,颈椎退行性改变对血管的机械压迫是发病的基础,而颈椎退行性改变所致的失稳及由此产生的炎性病变对椎动脉周围神经的刺激是发病的主要原因。椎动脉型颈椎病发病后的突出特点是脑部症状多于四肢症状,对脑力的影响明显大于对体力的影响[7]。

椎动脉型颈椎病属于中医学“眩晕”范畴。椎动脉型颈椎病导致的颈性眩晕与督脉不通、髓海失养有密切关系。《难经·二十八难》曰:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑。”明确指出脑与督脉的直属关系。《灵枢·海论》曰:“脑为髓之海,其输上在于盖,下在风府……髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”提出“髓海不足”因虚致眩的观点。这和椎动脉型颈椎病引起的椎-基底动脉供血不足、后脑缺血有高度的相似性,所以督脉经气阻滞、髓海失养为颈性眩晕之病机。我们选取督脉之百会、大椎、风府为手法治疗的要穴,刺激百会可调节周身之经气,使气血通畅,上行荣于脑,髓海得养,同时醒脑升阳和定眩安神;大椎为手足三阳督脉之会,刺激该穴能振奋阳气,调节全身脏腑功能,从而起到益髓填精、下气入脑的作用;风府是阳维脉与督脉的交会穴,为督脉入络脑的关键部位,刺激该穴能通督入脑,使髓海得养。三穴并用,通督益髓,醒脑定眩,则眩晕等症自除。临床观察表明,正脊通督手法推拿对椎动脉型颈椎病患者具有较好治疗效果,该疗法具有舒筋通络、正脊调曲、通督益髓、调和气血的作用。舒筋通络手法能缓解颈肩背部肌肉的痉挛;正脊调曲手法纠正错位的颈椎,改善颈椎曲度,从而解除椎动脉的痉挛、压迫,改善脑部血液循环。仰卧位牵引旋转正脊手法亦具有比传统旋转复位手法、扳法更好的操作安全性,且治疗效果优于传统推拿疗法。两组治疗后症状积分显示,眩晕、颈肩痛、头痛、日常生活和工作积分以及症状总积分较治疗前均有非常显著性差异(P<0.01),表明两种治疗方法均有效,正脊通督手法在改善椎动脉型颈椎病患者的临床症状与体征方面效果更好,这可能与治疗组椎-基底动脉血流速度比对照组改善更为明显有关。综上所述,上述两种推拿方法在临床上都取得了较好的临床疗效,证明了推拿对颈椎病的良好治疗效果,其中以自主创新手法——正脊通督手法效果为好。正脊通督手法综合了舒筋通络 、正脊调曲、通督益髓、调和气血等多种手法,舒筋以正脊,正脊以通督,督脉通则气血和,髓海得养则脑清目明。正脊通督手法推拿相对于传统推拿具有更好的临床疗效,值得推广应用。

[1]施杞.中医骨伤科学[M].北京:人民卫生出版社,2006:1099.

[2]第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472-476.

[3]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则 [M].北京:中国医药科技出版社,1993:58-59.

[4]张清,孙树椿.椎动脉型颈椎病的发病机理的研究概况[J].中国中医骨伤科杂志,1998,6(4):59.

[5]王拥军,施杞,枕培芝,等 .动静力失衡性大鼠颈椎间盘退变模型的动态观察[J].中国中西医结合杂志,2001,21(3):199.

[6]王楚怀,卓大宏.颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):245-247.

[7]潘之清 .实用脊柱病学[M].济南:山东科技出版社,1999:306.