重构与凝练:当代中国核心价值观的实证研究

2013-09-16陈豪鹏李倩齐一鸣

陈豪鹏 李倩 齐一鸣

摘 要:当下中国社会道德失范现象日益严重,价值认同和社会思潮呈现多元化趋势。普通国人内心所遵从的行为准则大相径庭,导致整个社会缺乏协同一致的推动力。核心价值观作为一种基本的衡量标准,从社会学的角度将普通国人心目中所遵从的行为准则抽象为具体的概念,使其更易被分析和研究。党的十八大报告从三个层次阐述了中国的核心价值观,而研究当下普通国民对其认同情况并寻找出凝聚共识的可行方案将是未来一段时间内学界值得探讨的课题。

关键词:核心价值观;法治;自由主义;关系社会

中图分类号:D643 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)20-0048-04

一、调查背景

不同思想的交织碰撞、经济快速发展与社会整体道德标准下降之间无法调和的矛盾都深刻反映出当下中国“凝聚共识”这项任务的艰巨性。在如今的中国,宗教对普通国民的生活起到的作用十分有限,因而我们也就无法从佛教或道教的教义中寻求到能影响全体国人行为的词语和语句。这就必须要求我们走到国人中间,去实地了解和发现每个人心中所想心中所思,提炼出更符合大多数国人内心判断的核心价值观去有力地引领整个中国思想的统一、发展的合力,进而实现国家的团结、民族的伟大复兴。

二、问卷设计和样本数据基本信息

我国早期著名社会学家孙本文认为社会是由地理、生活、心理、文化四因素构成的结合体,心理是构成社会的一个重要要素。而心理取向的研究中,价值观研究又处于一个核心的位置,所以价值观是个体精神体系或人格体系中的核心部件,具有统领作用。本课题组从当今中国主流的价值观入手,通过搜集大量资料,确定调查项目依据,并参考相关专业的社会调查书籍,并从自我价值观、中国传统核心价值观和西方自由主义价值观这三个方面对调查问卷的问题进行了分类。同时,为了体现我们政法类院校的特点,在调查问卷我们特意设置了几个关联问题包括询问那些受调查者没有将法治列为自己首要核心价值观的原因以及对于“关系社会”的看法。

调查问卷设计的质量直接影响着所搜集数据的质量与分析的结论,对调查问卷设计进行质量控制至关重要,我们把“受访者必须胜任回答”作为设计问卷的基本原则,问题尽量通俗易懂[1]284。其次为了更为深入、真实地了解不同地区国人的核心价值观构成的差异,我们课题组的三位成员依据各自家庭所处的地域优势,将调查范围集中在上海、天津和昆明三地,一定程度上代表了我国东南、东北、西南三个片区。课题组成员在图书馆、银行、公园、商场和学校等不同的场所分发问卷,同时询问了包括检察官、教师、学生、营业员等不同职业以及上至耄耋老人下至朝气蓬勃的高中生等不同年龄层次的普通国民。2013年1月~2月的这次调查现场发放问卷300份,通过网络发放问卷100份,共回收有效问卷400份,回收率100%。经过检查筛选后,排除了数据不全的问卷33份,剩下367份问卷,其中网络有效问卷75份,现场有效问卷为292份,总体有效率91.75%。在这次调查中,男性比例占到58.2%,女性比例占到41.8%;家庭所在地为农村的受调查者比例占到6.7%,而家庭所在地为城镇和城市的受调查者比例分别占到了17.8%和75.6%;从受教育程度来看,本科及以上学历者占到了24.7%,本科以下学历者占到了75.3%;接近半数的受调查月薪都集中在1000~5000元区间内,更能说明本课题组此次的调研结果对于反映中国底层民众的思想,有一定的代表性。

三、调查结果与分析

(一)核心价值观作用突显,法治观念仍待加强

问卷的第一部分为“对自我核心价值观的看法”,指向受访者对核心价值观的初步认知程度,也是构筑和发展核心价值观时不可忽视的基础性因素。

因当前各类社会问题(食品安全、贪腐等等)频发,“道德沦丧”、“底线缺失”的字眼不断见诸报端,由此我们十分想知道在人们心中,这些问题的出现是否真的源于商人和官员缺乏核心价值观。在65.4%的受访者心中,核心价值观依然是主要原因,但是还是有许多人认为其他原因才是罪魁祸首,其中最主要的原因就是社会风气和个人私欲。结合受访者的个人信息方面的分析,我们发现受教育程度对受访者在对此问题上的认识起到了很大影响。以高中学历作为一条很明显的分界线,受过高中及其以下教育的受访者更愿意将这些不良行为的发生归结于制度、社会风气上的问题,因此也难以理解核心价值观从意识形态角度出发对人们行为方式的产生巨大改变的重要价值。

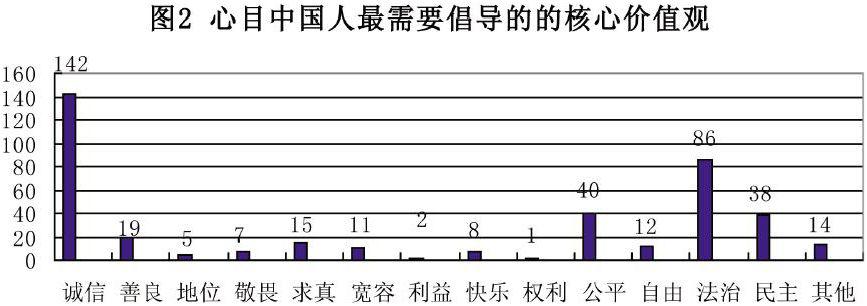

为了具体了解人们心目中的核心价值观构成,我们为受访者提供了13个以词语形式凝练出的价值观供他们选择,但要求只能在这其中选择一个作为自己心目中最需要倡导的核心价值观。结果,诚信以超过三分之一的认同率高居榜首,是排名第二的法治的两倍还要多,几乎是排名第三的公平的四倍。诚信、法治和公平的名列前茅也反映出了当前社会问题的根源所在,各个领域的弄虚作假、法治的徒有其表和社会各阶层之间极其不平等的地位差距使人们深受其害,因此这几个价值观在人们心中占据了极其重要的位置,也是人们心中所期望社会改变的方向。而后,我们在上一个问题的基础上进一步研究了一下认为需要倡导法治的受访者的个人情况,发现他们大部分都拥有较高的学历,要么专门从事法律相关的工作,要么就是在政府机关中就职,并且月薪一般都达到了5000元以上的标准。由此,我们不难发现接受法治这一核心价值观的群体主要还是集中在社会的中高等阶层,底层民众对于法治价值观的认同显然存在一定的距离感。

紧接着上一个问题,我们继续追问那些不选择法治作为其核心价值观的受访者,希望能知道他们做出这个选择的原因。反馈回来的答案值得我们深思,在大多数人的心目中,理由并非是因为其他的价值观更加突出,更为关键,而是认为法治这个理想不够实际,中国的法治建设还需要加强,做出这样选择的人有152人。另一方面,有28人认为法院只会以当事人金钱的多少来作出判决,根本不值得相信。这两项数据说明人们对法律依然存有信任,每个国民都在关心期待着中国法治的成长。而这对我们法律人来说无疑是一种鞭策更是一种激励,激励我们每个法律人都要身负推进中国法治发展建设的使命感,使其面对社会问题不再无能为力,真正实现“依法治国”的远大目标,在普通民众心目中树立起法律崇高的地位。

(二)传统关系社会仍存,奴性、不文明现象亟待纠正

问卷的第二部分为“对中国传统价值观的看法”,旨在探究中国的传统文化对当代国人的影响到底是怎样的,也为将来构筑和发展具有中国特色的核心价值观提供借鉴。

“认识熟人好办事”,这条定律仿佛已经成为我们日常生活中人人遵循的“潜规则”。那么在我们受调查者的心中这是不是意味着当今的中国社会就一定是“关系社会”了呢?从反馈出来的数据来看,赞同当今社会是“关系社会”、“人情社会”依然占据着主流,而且表现出了一些鲜明的地域性特征。云南的受调查者中赞同中国社会是“关系社会”的比例最高达到了88.4%,上海的以83.5%排名次席,而天津的赞同者比例最少只占到73%。相较于上海和天津这两个沿海一线城市,昆明作为我国西南地区的二线城市显然在处理事务方面仍然更多地需要借助人情关系来完成,而这层桎梏常常成为内陆很多城市公平公正建设的最大阻碍。上海、天津虽然代表了中国改革开放三十多年来的杰出成果,在政治、经济、法治建设方面都更愿意向西方学习它们公平公正建设上的先进经验,但需要注意的是其仍然难以完全摆脱人情世故的羁绊。总的来说,要想在整个中国彻底冲破人际关系这个笼罩层的束缚,阻力是相当巨大的,同时工作的开展也应由易到难,并把相对偏远闭塞的地区作为重点问题看待。

既然在中国社会“关系社会”、“人情社会”特征如此明显,那么人们对此的看法又是怎样呢?我们在此为上一题否定中国社会是“关系社会”的受访者设置了这样一个关联问题。虽然持反对意见,认为其会破坏社会公平公正的建设的人比例占据了主流,在16-35岁和36-85岁两个年龄段中分别达到了42.6%和64.8%。但是表示支持,认为“关系社会”能够拉近人与人之间的关系,方便办事、提高效率的人和立场不明确的受访者加在一块同样也占据了57.4%和35.2%。经过对数据的分析归纳,支持和立场不明确的人不是年纪略长,人生经历丰富,便是从事商业或者服务业,经常与人打交道,对于他们来说,显然“关系社会”对他们来说更加有利。不得不承认,关系社会确有其存在的独特价值,不能片面地予以全盘否定。同时,在核心价值观的价值取向上,也应考虑到不同领域、不同立场的人的需要,平衡各方利益。

面对现实生活中诸如插队、抢座等现象,人们的观点又会如何呢?尽管有72.9%的受访者表示这些不文明现象应当避免,并予以劝导,但仍有接近26.7%的受访者表示司空见惯、无所谓,这需要引起我们的高度重视。很多时候国民缺少法治的精神,从小的方面来看就是缺少诸如排队、遵守交通法规等最简单的规则意识,而长此以往的结果就是滋生更多的灰色地带,带来社会的不公。这需要通过全社会的精神素质的提高来推动,让“有序”成为一条不成文的法律。

柏杨先生在他的著作《丑陋的中国人》中曾对中国人身上特有的奴性进行了十分激烈的批判,时过境迁,当代的国人身上的奴性是否依然清晰可见呢?在这一问题上,大家口径颇为一致,数据显示有90%的受访者表示非常或者部分同意柏杨老先生的观点,自己的身边仍旧存在着大部分或者少部分的人会讨好比自己地位高的人,而对于比自己地位低的进行排挤。持完全不同意看法的人十中无一。不得不说,在几千年封建统治和儒家思想的双重影响下,想要在短时间内摆脱国人这种趋炎附势、阿谀奉承的顽疾并不容易,这也是在构筑核心价值观时不容忽视的一项关键内容。

(三)西方价值优势依旧,批判继承长路漫漫

问卷的第三部分为“对西方自由主义价值观的看法”,近代以来,来自西方的价值观一直冲击着中国原有的价值体系,那么现在我们对它的态度又是怎样的呢?对它到底有多大的认同?这一部分研究的就是这一问题。

首当其冲的,也是一直在国内知识理论界有着重大争议的,就是选举民主的问题。与当今一直为许多人所呼吁的不同,真正赞同选举民主对改变中国社会有重要作用的受访者人数并没有占到多大的优势,只有42.9%,甚至不足总数的一半;34.3%人认为选举民主对中国有一些作用,只能作为辅助,并不能对其抱有太大的希望;彻底否定选举民主和暂时未想好的人也占到了13.8%和9.0%。高学历的知识分子们并没有完全倒向一边,而是各有支持或者反对选举民主的声音,这恰恰是一个十分积极的信号。与近代盲目向西方学习从而不分优劣的批判传统不同,当代的知识分子显得更加冷静,也更加成熟,在构筑和发展新的属于中国的核心价值观时,他们将能起到舆论导向和开拓大众思路的巨大作用,更为客观地看待不同价值观背后所蕴含的“精华与糟粕”。

同样,在进一步探索国人心中,中国是否应该走学习西方的道路时,受访者们也做出了与上一题相差不多的反应,更加值得注意的是,虽然这次有很多人对此避而不谈,表示说不清或者无所谓的人数占到了40.1%,但是持中国应该走学习西方这条道路的这种观点的已经不足三分之一,更多的人倾向于中国应该走自己的道路,在高级知识分子之中尤为明显,占到了43.7%。这是一种对中华五千年悠久文化的强烈信任,在当下的中国,如果依然随意地将西方的价值观断章取义拿来作为自己标榜的中国价值观,显然已经不能令国人们信服,于中华浩瀚文化宝藏中探究自己的核心价值归属势在必行。

很遗憾的是,党的十八大报告虽已从国家、社会和个人三个层次上提出中国的核心价值观体系,但通过这次的调查我们发现在普通民众中对于核心价值的认同情况仍然是处于一种弥散的状态,显然要在中国社会真正凝聚起共同的价值观还有很长的路要走。受访者的反馈也说明了这一点,完全赞同西方文化较之中国传统文化优秀的声音只有19.9%,62.1%的受访者表示比较赞同这一观点。而另外又有18%的受访者并不认同此观点或者持观望的态度。在中西价值观比较这一问题上答案的多元化,也反映出当下国民思想价值选择上的摇摆不定,而这就更需要我们壮大主流思想舆论并加以积极地引导。

四、对策与建议

在很长的一段时间内,许多国人习惯于将坟墓中的封建王朝看得一文不值,连带许许多多的闪耀光芒的人文价值观一起扔在一旁,急切切地去拥抱西方的“理性”。殊不知翻开历史书,创造“民族观”,组织“民族国家”,派军队去屠杀远方的居民,占领远方的土地和抢夺他人的财富,制造旨在大规模杀伤平民的核武器,都与近代西方启蒙运动的“理性”脱不了干系[2]6。直到这时,我们才发现原先丢弃一边的“经史子集”才是如此的亲切。不可否认,近代以来中华民族的屈辱与封建文化的桎梏有很大的关联,但我们必须清醒认识到,本土文化精髓扎根于本土,拥有天然的人文土壤,重构和凝练新时代的价值观除了广泛吸收外来的经验,深入挖掘本土文化价值观中所蕴含的营养,将对整个中国社会大有裨益。同时,结合地域的不同、人民受教育程度不同作区分对待,将极大地有利于推行社会的核心价值观,获取更多的支持,壮大主流思想舆论。

西方的价值观一直以来处于强势地位,难以撼动。自从近代以来,中国的理论资源高度依赖西方,整个中共的革命历程都是通过将自己的革命实践与马列主义相结合才摸索出正确的道路,因而没有西方的理论资源,我们过去往往就缺乏独立创新的能力。而透过党的十八大报告所提出的“道路自信、理论自信、制度自信”,我们可以发现我们的执政党正在努力改变这一被动的状况,努力去构建和完善自己的理论基础。值得注意的是,党的十八大报告中把“自由、平等、公正、法治”等词语融入进中国特色核心价值体系的阐述中,体现了我党开始吸收西方的价值观并进而提出对今后中国社会发展的构想,这具有极其深远的意义。

然而,在这一过程中,我们必须要更为准确地把握那些西方主流价值观的渊源,例如自由与法治的含义。自由在中国常常被许多人拿来作为自己肆意举动的护身符,仿佛一句“自由”就能驳倒一切。而事实上,在西方启蒙时期的典籍中,“自由”指没有受到主人的压迫,没有受到法律拘束的行为,而绝非许多中国人想象中的“任由自己”,那样的自由是无秩序的自由,将会给社会带来灾难[2]268。同样对于法治的理解,也不能仅仅限于空设条文却不去执行,我们应该做到的是将法治的观念或者是强烈的规则意识融入到我们社会生活的方方面面,包括党内纪律、行政管理等等,覆盖所有盲点。

五、结语

党的十八大报告中对于中国特色社会主义核心价值体系的阐述无疑为我们今后整个社会核心价值观的研究奠定了一个良好的基础。相信我们每一个人在核心价值观这个问题上的一点点探索、挖掘,有时或许显得微不足道,但积少成多,终能收获一片无垠的大海。

参考文献:

[1][美]艾尔·巴比.社会研究方法[M].邱泽奇,译.北京:华夏出版社,2009.

[2]潘维,玛雅.聚焦当代中国价值观[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.