生命之水

2013-09-13凌寒独开编辑罗婧奇

文/凌寒独开 图/黎 明 编辑/罗婧奇

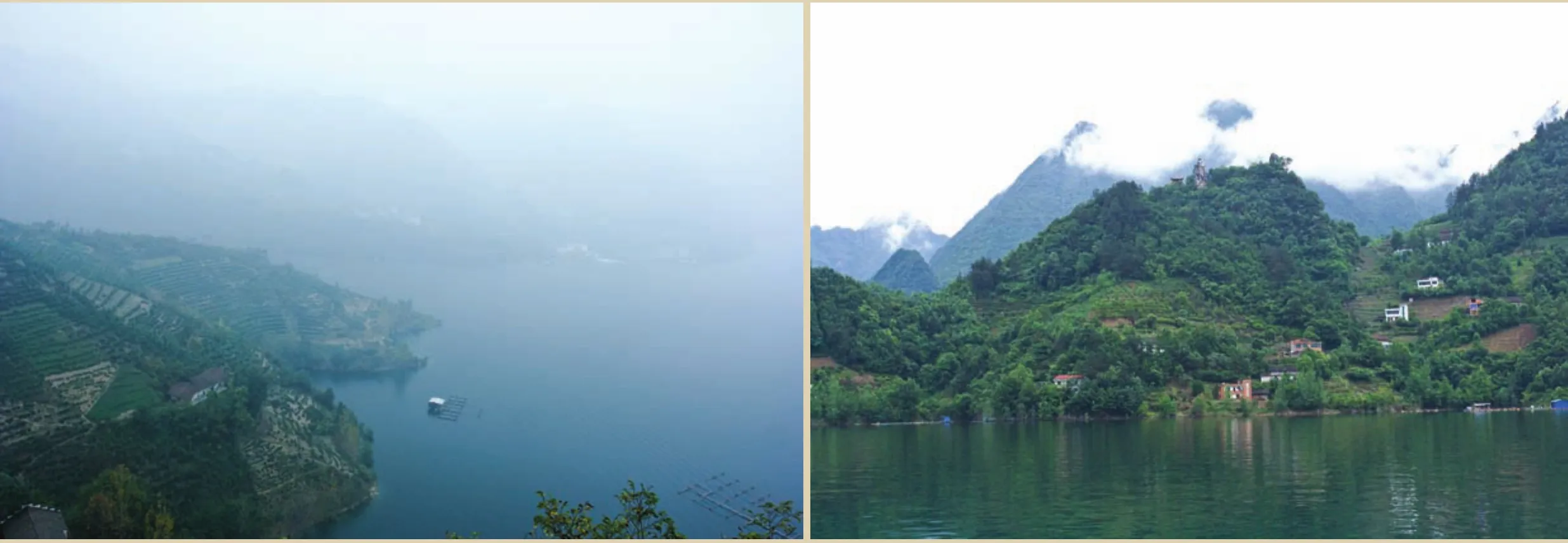

清江。

一

时光漫溯至记忆的上游。

1968年夏日的某个黄昏,天边涌来滚滚乌云,随之而来的是雷鸣电闪,狂风大作。雨,瞬时就踩着雷声的鼓点骤降下来,打在急奔的人身上,皮肤生疼,打在待收的庄稼上,庄稼流泪。两天两夜的雨啊,怕是惊散了多少悠闲从容的梦境。

山坡边的一间茅草屋里,一位中年女人看着屋顶上的茅草缝隙里不断滴落下来的水滴,听着不远处的清江河边不断传来的河水怒吼声,一边在嘴里念叨着“这老天怕是要发狂了”,一边果断地戴上斗笠,披上蓑衣出门去看河里的水涨了有多高。漆黑的夜色里,偶尔一个惊雷,闪电划过,就能清晰地看到河里不断翻滚的浪头,那发黄浑沌的污浊毁了原本纯清的一江水,她的内心是无可名状的担忧。

又是一阵浪头打来,河水眼看着漫过了田埂。惊恐的她想到了家里的孩子,迅速朝家的方向跑去,可是发狂的河水疯了一样朝前赶去,堵住了她回家的路。她连滚带爬跑上一个高大的土丘,才躲过了浪涛的追赶。天色微明,她的视线里早已一片汪洋,那承载了夫妻俩几多艰辛和希望的茅草屋已踪影全无,耳边隐约传来的是几个孩子撕扯着喉咙在呼唤母亲。

天亮了,雨停了,风住了,人们却哭了。那一场大水,给村里带来了毁灭性的破坏,村民死伤无数,一半的房子没入水中,有的人家甚至全部死于那场大水的魔手,成了绝户。饱满待割的庄稼颗粒无收,大地一片浑黄沧桑。原本灵动清秀的水之神,一瞬变脸就撕裂了人们膜拜的心。

……

2008年夏日的一个黄昏,我和外婆并排坐在清江河边的石阶上,听外婆苍老的声音从容地讲述着一个关于水的故事,那个在大水里抱着一根圆木漂了两天两夜被她救起的孤儿,时间的双手让他从一个失家的孩子变成了脸上满是皱纹的中年汉子。此时他松开了牛绳,让牛儿散淡地吃草,听着述说,他不时凝重地点头与补白。我知道,他,她,心底的那份苍凉与无奈凌越四十年光阴仍然能够清晰触及。

追溯这份记忆的根源,无疑是植于自己内心最深处对水最原始的渴望与感知。现在看来,这种记忆是长久的,是永恒的,是将会伴随着事件亲历者一生的记忆。

我相信,关于水的命题,从此将从这里发源,穿越人长长的一生。

二

水,井水,清江水,在我心里,是故乡的眼,是童年的梦。

记忆中那汪深井,方圆几十户人家,吃、喝、洗、漱所用的水全靠从这口井里提取,每家每户清晨所做的第一份功课就是去水井挑水。都说早上的新水最养人,最甘甜。薄雾轻启中,村民们相继打开家门,挑着水桶晃悠着踏上了去一里外的水井的路。哼个小曲,吹声哨子,彼此间打个招呼,美好的一天便拉开了序幕。水桶伸进井口,井水不疾不徐地荡开几圈水波,井水澄澈,不掺半点杂质,无须过滤,装了就走。踢踢踏踏的脚步声中,夹杂着几只狗狗欢快的吠叫,那是它们在和自己钟情的狗狗打着招呼。寒来暑往,善良的村民淳朴的意念里,知道是水养育了村民,相伴相携着走过无数个春秋,井水便具有了物质之上深层次的意义,从此对这口井有了深深的尊重与感激之情。

大人对那一眼清泉,是敬重。孩子呢,则是向往。

7岁那年秋天,家里的大人都去了地里做农活,留下我和6岁的华表弟在家里。那个年代的贫乏与单调,永远是下一代人无法想像的沙漠断层。不知是谁首先提议,去那个井边玩吧,那水好清好凉,喝了生水肚子也不疼。于是,我牵着表弟一路飞奔到了井边,先是扯拉着井边的那些不知名的野草,小手弄脏了,就慢慢挪到井边,想把小手洗干净。不想,瘦小的表弟一个趔趄,一下子就栽进了井里。吓傻了的我都忘记了要伸出手去把他拉上来,只是圆瞪着双眼,大张着嘴看他在井水里不停上下扑腾。等到高处田坎上的邻家叔叔看见这一幕,把表弟救上来时,表弟已经冻得脸色青紫,趴在叔叔怀里昏了过去。而我受到的惩罚让我这一辈子都不敢忘记。

多年以后,当我们长大成人,我问表弟,你还记得小时候关于水的那一幕么?表弟笑说当然记得,印象中全是关于水带给我们童年的飞扬的快乐。想啊,一到夏天,河里涨满了水,水又倒灌进稻田和溪沟,然后便有无数的小鱼小虾误闯误撞进我们设置好的那些机关里。整个涨水的季节,我们哪一天不是满载而归?

清江。

看看,他记忆里全然没有我一厢情愿的那段忏悔式的回忆,有的,只是我们满脸满身的泥水,手里拿着大桶小盆,赤脚走在田堤上,然后下到水里捉鱼捞虾,毒辣的日头将白皙的皮肤晒得渐成锅底模样。若是碰到河水漫过那道红红的杠杠,大人们便要日夜轮流到堤坝上,忙着疏通河道,加高河堤,生怕河神再次发威。

好在每次总是有惊无险,但大人们的心,每每到夏天,便是悬着的,一季的收成啊。庄稼被农人赋予了太多的生存意义。

就像一部老电影,吱吱嘎嘎地喘着气走完几圈,便再也无力挪动蹒跚的脚步。渐渐成长的视线里,故乡山水依然,原始古朴的风景里,许多未解的公式呈现在我的面前。邻居江小芳一家搬家去了相对繁华的古老背镇上,故土尽管难离,泪水背后,却仍走得决绝。坎下老屋里的谢叔叔东挪西借,在靠近公路边的地方盖起了新房,并成了赚大钱的手艺人,河边的三四亩田里的荒草长得比他打酱油的儿子个儿都高,他却一点都不急,说种了也是白种。

而在我被父亲怂恿着挑了一担水,不,准确地说是桶的三分之一都不到的水,柔弱的肩膀被恪得生疼,愤怒地将扁担甩向一边的时候;在江小芳那故土难离的六十多岁的爷爷每挑一担水要歇上五六次的时候;在那一季的庄稼被大水淹没打乱了原来的卖粮计划,母亲忧心于无力给我们筹上足够的借读费的时候:我突然有些明白,似懂非懂中,我却无力完美地诠释自己的答案。

多年以后,我才知道,迁移,或者离开,有时候,是难舍,是忧伤,但更多的,是与生存现实的一场无奈对抗。

他们,是对的。

三

记忆有时候是有断层的,也是允许有残缺的。

长大后,离开家,读书、工作、成家、生子,日子散淡而平实。那份踏实与真实让我疏离了曾经关于故乡的回忆与遐想。风中捎来的消息,一次次激活着思念家乡的神经。具有反调节、发电、航运、水产、旅游等综合效益的高坝洲水库的建成,那些曾经饱经沧桑的村庄永远的沉落水底,已成为一段来年需要某些介质才能激活的回忆。门前那一马平川的稻田,每到夏季,便可昂首挺胸的瓜熟蒂落。而故乡的人们,每到夏秋季节,再没有涨水之虞,夏虫鸣叫的夜晚,枕着河风,安然入梦,而这一梦,该是盼了多少年。

必须坦白我的自私与无奈。对于回家,我还是有畏惧的。

曾经无数次将孩子带回老家,童年的快乐永远是相似的,树上可以逮知了,沟里可以捞鱼虾,田里可以捉蛐蛐,风里可以听鸟鸣。白天的一方乐土,成就了孩子的一身泥水,面对那一盆满满的水,孩子不知祖辈的辛劳,总是洗了一盆再来一盆。我告诉孩子,要节约用水,瞧瞧外公挑得多辛苦,可是孩子一脸天真地问我:我不可以将自己洗干净点么。

我无言以对。

说到底,还是不方便罢!

不知哪天下午,母亲打来电话,隔着听筒,我能听见母亲在电话那头无法自抑的欣喜:家里装上自来水了,水哗哗的,一直流到家里的水缸里,和水井里的水一样好喝,甜着呢。以后,孩子来玩,想怎么洗就怎么洗。

母亲的喜悦感染了我。一有时间,我就带着孩子回家,故乡在一天天的嬗变里渐改了容颜。美了,绿了,秀了。小时候经常光临的那一大片养鱼塘,昔日的污浊与不堪早已被修复重塑,笔直潇洒的水泥路纵横交错在各个水塘之间,塘的四壁被水泥和卵石镶嵌得美丽极了。而门口的一江清水,更是安静恬然地流淌着,这一流淌会是经年。外婆口中那个河水发威的故事,将永远沉落记忆的水底。

最喜还是那口井。

常常一个人悄悄遛到那口圆圆的井边,依稀记得那踢踢拉拉的脚步声,那晃荡在扁担两头的木桶,那一见倾心与一见钟情的狗狗。只不过是一段时间的流逝,井口已仿佛迟暮美人,井边长满了青苔,光滑的石板路已满是青草覆盖。但岁月记住了她曾经的风华,记住了那段与村民休戚与共的光阴。这,就够了。有些人,有些事,有些物,即使荒废,即使埋没,只要能够记住,只要有人愿意记住,便是美好。令人欣慰的是,在水利技术人员的帮助下,乡亲们在村头建起了集中供水站,老家的人都跟城里人一样吃上了健康卫生的自来水,古井与盛水的木桶已成为旧物。

有人曾说,水是生命的源泉,那么,记住那些流逝的光阴和风景,在一定意义上说,便是记住了一些人,一些事。

而记住水,原来,便是记住了生命。