“得”字结果句的分布形态学分析

2013-09-11王奇

王 奇

(商丘师范学院外语学院,河南 商丘 476000)

1.引言

含“得”字的句子大致可分为结果(程度)和状态两类,本文讨论“得”字结果句。“得”字结果句涉及到一些具体因素,如动词是否及物动词、宾语是否定指等,这些因素使句子的句法表现和语义解读表现出复杂性。由于动词可以是不及物动词,也可以是及物动词,“得”字结果句表现出不同的句型。

围绕各种各样的“得”字句式,包括“得”字结果句式,学者们见仁见智,提出各种解释。另外,复合动词式结果句式与“得”字结果句式常常被学者们在一起探讨,限于篇幅本文不研究复合动词式结果句,仅在前人研究的基础上,对“得”字结果句的特点进行讨论,并在分布形态学的框架内对该类句式的论元结构作出分析。

2.相关文献回顾

“得”字结果句引起了众多研究者的兴趣(Huang 1992,2006;杨寿勋1998;Tang 1997 等等)。针对各种各样的“得”字结果句,现有的理论提出了不同的看法,近期理论以Huang(2006)为代表。我们对代表性文献做简单回顾。

在生成语法的文献中,“得”的性质一直众说纷纭,把它分析成各种成分:标补词(Complementizer)(Huang 1982);派生词缀(C.-R.Huang & Mangione 1985);依附成分(clitic)(C.-R.Huang 1987,1989);程度短语(ExtP)的中心成分(Sybesma 1991,1999);屈折词缀(Dai 1991,1992);Chomsky理论的轻动词v(杨寿勋1998);轻动词CAUSE 和BECOME(Huang 2006)。

Huang 认为在“得”字结果句的句法结构中,“致使”(CAUSE)之下还有一层“变化”(BECOME),表方式义的成分(相当于本文的Root)有两个附接位置,分别是CAUSE)和BECOME。这种分析思路以Hale & Keyser(1993,2002)和Rappaport Hovav & Levin(2001)等的理论为理论基础,观点类似Mateu(2005)。Mateu 的理论基于印欧语系中的日耳曼、罗曼诸语言,这些语言具有明显的屈折性,分析性不是其特点。Huang 强调汉语的高度分析性,认为英汉结果句的差别其根源在于汉语相对英语而言具有更强的分析性。本文沿着Huang(2006)的分析思路进行研究,抛弃该观点的CAUSE(致使)和BECOME((自己)变化)两分法,认为结果句的“得”是CAUSE 的拼出形式,以小句(clause)作为补足成分。

3.结构分析

3.1.“得”字的性质

生成语法学家对“得”字的性质问题,提出了各种各样的看法。例如,Huang(1982)认为“得”是标补词,Sybesma(1999)认为“得”是ExtP 的中心成分,何元建(1995)认为“得”是动词后缀,近期文献倾向于把“得”看作轻动词(杨寿勋1998;Huang 2006)。本文认为“得”是具有及物动词性质的轻动词,句法表现有点类似于英语表致使的cause,但“得”在形态上具有后缀的特点,必须依附于一个动词词根。

3.2.两种基本结构

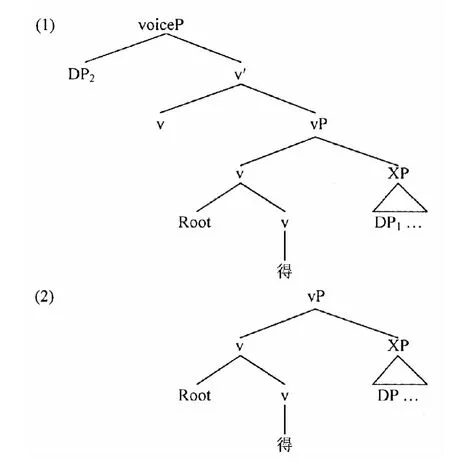

本文认为,基本的“得”字结果句共有两种结构,更为复杂的“得”字结果句包含了基本结构,其具体结构由独立于“得”字句的因素决定。“得”字结果句的两种基本结构如下:

本文依照分布形态学(Distributed Morphology)的标记传统①,用v 表轻动词,并在结构图中省去了TP/AspP 等较高的结构。“得”是轻动词v 的拼出形式,具有致使义。由于“得”读轻声,其上面附接一个表致使方式的词根(传统上分析为动词),这样“得”就获得了语音支持。不同于杨寿勋(1998)的“移位”分析,我们依照Embick(2004:371)等提出的“直接合并”(Direct Merge)的分析思路,并依照Huang(2006)的观点,认为词根是直接合并到v 上的,不是移位后与“得”结合的,理由下文给出。Root+v 语义复杂,既体现致使的意思,也体现致使方式的意思。“得”的补足成分这里标为XP。vP可以是VoiceP 的补足成分,这时结构如所示(1);也可以没有VoiceP,这时结构如(2)所示。在前一种情况下,VoiceP 的标志成分DP2在后续句法操作中向上移位,落点为IP 的标志成分位置,成为句子的主语。在后一种情况下,整个结构是非宾格性致使结构(Pylkk¨anen2008),XP 的主语DP 移位至IP 标志成分的位置,成为句子主语。

我们提出的这两种句式的结构分析,其实不包含任何为分析“得”字结果句而硬性规定的句法操作。(现代)汉语具有高度分析性的特点,双语素动词是汉语动词的重要形式;实际上,汉语是连动语言(serializing language),一个动词可以包含两个动词性成分,这已经是语言学家的共识。“得”作为一个意义已经基本上漂白的轻动词,仍具有及物动词的特点——有补足成分,我们给出的分析体现了这一点。需要强调的是,位于“得”前、与之结合的动词只是表方式的词根。这种“词内嫁接”的分析,在当今的生成语法中并不罕见(Embick 2004;McIntyre 2004;Mateu 2005;Haugen 2009;den Dikken 2010;Mateu & Acedo-Matellán 2012),只是学者们所用的名称不同而已。

与传统分析相比,这里的分析有如下特点:1)“得”字占据vP 的中心成分v 的位置,不是附着在动词后面的小品词(particle);2)“得”字左边的动词是附接在其上面的词根,谈不上是不是及物动词;由于它是词根,所以没有论元结构。3)“得”的语义上“致使”,不是“结果”。

作为比较,请看下列例句:

(3)John shortened the trousers.

(4)张三裁短了裤子。

相对于英语的派生双语素词shorten,(现代)汉语用“裁短”这样的双语素词。虽然都是双语素词,但英语的后缀-en 仅表示这个动词是从别的词性(比如形容词)变过来的;shorten 虽然有致使义,但致使方式没有体现出来;汉语的“裁”不仅体现了致使,更重要的是体现了致使方式,这是汉语高度解析性的体现。值得注意的事,即使“张三”不出现,“致使”的意思仍然很明确:

(5)裤子裁短了。

(6)裤子短了。

(5)没有施事,也没有致使者,但句子是合格的汉语句子,体现的是这样的意思:绳子不仅短了,而且短是裁的结果,这一点与(6)相比非常明显:(6)仅表示由“不短”到“短”的变化过程,而(5)表示的是“裁”导致“短”这一结果。有意思的是,(5)加上“得”后句子仍然合法:

(7)裤子裁得很短。

在这个句子里,“很”的出现表明“短”没有与“裁”构成复合词,表明“得”字句的结构更为复杂,这是(7)(双小句)与(5)(单小句)的本质区别。重要的是,(7)的“得”字前有表致使方式的“裁”字,表明意义是致使义,并非变化义。Huang(2006)认为像(7)这类句子的“得”表“(自己)变化”,而(7)的意思表明,“得”仅表“致使”,不表“变化”;“变化”义与“致使”义虽然都可以感觉到,但在汉语中只有“致使”有语法体现。(6)是表变化的句型,但却没有相应的“得”字句(“得”没有动词词根可以依附),表明“得”字句只能表致使义。

4.不同类型“得”字结果句分析

各种各样的“得”字结果句的基本结构都基于两种基本结构。我们先看较为简单的句式,再分析复杂句式。

4.1.简单句式

我们先看“得”前动词是“不及物动词”的情况:

(8)张三走得腿很累。

(9)[IP 张三i I[vP ti[v[Root 走]得][XP 腿很累]]]

这个例句的基本结构是(1)。在传统语法中,“走”是不及物动词,这里分析为词根;“腿很累”有完整的、有形的主语、谓语,不存在空主语,整个小句“腿很累”作vP 的补足成分。

再看下列例子:

(10)张三走得很累。

(11)[IP 张三i I[vP[v[Root 走]得][XP ti很累]]]

这个结构如(2)所示。在这个结构中,“得”后小句的主语“张三”移位至IP 的标志成分处,成为句子主语。

以上的例子所涉及的、位于“得”前与“得”结合的成分,独立作谓语时是不及物动词。及物动词也可以出现在“得”前,但宾语在“得”前是不能出现的:

(12)张三骑得马很累。

(13)[IP 张三i I[vP ti[v[Root 骑]得][XP马很累]]]

“骑”在传统语法中是个及物动词,在例(14)中并没有表现出及物动词的特点,“及物动词”与“不及物动词”的区别在这里是不存在的。

如果把两个名词短语调换位置,句子照样成立:

(14)马骑得张三很累。

(15)[IP 马i I[vP ti[v[Root 骑]得][XP 张三很累]]]

可以看出,这个例子的结构与上个例子的结构是一样的,两个例子都是(1)的具体表现。

对“骑得”句而言,如果“得”后小句的主语位置上是空着的,不论“得”前小句的主语是骑马者还是被骑的马,这个空主语总是与“得”前小句的主语同指:

(16)[IP 张三/马i[vP[v[Root 骑]得][XP ti很累]]]

在这个例子中,“得”前小句的主语是“张三”,“得”后小句的空主语就指张三,而如果前者是“马”,后者就指马。我们用移位来解释共指关系。

4.2.“得”字结果句的动词拷贝问题

如果“得”字结果句的“得”前动词是及物动词,常常伴随动词拷贝现象:

(17)张三骑马骑得很累。

这个例子的两个“骑”字,一个与“马”构成动宾结构,一个与“得”结合不带宾语。如果“马”是定指,则句子具有歧义:

(18)张三骑那匹马骑得很累。

在这个句子中,张三骑马的结果,可能是张三累了,也可能是马累了。如果“那匹”不出现,句子倾向于作前一种理解,因为光杆名词往往理解为非定指。如果句子不是动词拷贝句,而是“把”字句,句子没有歧义:

(19)张三把(那匹)马骑得很累。

这句话只能理解为“马累”,而不能理解为“张三累”。即使没有“那匹”这样的定指标记,“马”也必须作定指解,这是“把”字句的特点。事实上,研究者们一般都是认为有歧义的动词拷贝式“得”字结果句是结构性歧义句,其结构中的一种与“把”字句的结构一样(Cheng 2007:155–156)。

动词拷贝式“得”字结果句的一种语义与“把”字句的语义一样,并不意味着二者一定结构一样。请看复杂的动词拷贝式“得”字结果句:

(20)张三昨天骑了一天马骑得那匹可怜的马今天还很累。

在这个句子里,“骑得”前是一个完整的小句,这部分有一个时间状语,与结果小句的时间状语不同。更有趣的是,与文献中谈论得较多的动词拷贝式“得”字结果句的例子不同的是,这个例句的“得”后部分也有自己的主语,这个主语跟“得”前部分的宾语同指。如果“得”后名词短语仅仅是“马”,句子的可接受性不高;“得”后的主语加了修饰成分“那匹可怜的”之后,句子的可接受性大大提高。重要的是,由于这两个句子的“得”后部分有自己的主语,句子都没有相应的“把”字句,从而把“得”字结果句的动词拷贝与“把”字结构等同看待就没有了基础。这使我们想到,即使没有时间状语(或类似成分),“得”前部分也是一个小句,其结构大致如下:

(21)[IP][IP pro Root-得[XP]]

在这个结构中,有两个小句,含“得”字的小句的具体结构如(1)和(2)所示。

这里有三个汉语语法特点需要说明。一是汉语两个并列小句之间没有相当于英语and 的并列连词;与and 意思相当的词,如“和”,不能出现在并列小句间,这一点如下的英语例句及其汉语翻译能反映出来:

(22)John loves Mary and Mary loves John.

(23)约翰爱玛丽,(* 和)玛丽爱约翰。

二是两个并列小句各有自己的主语,第二个并列小句的主语(即“得”前部分的主语)由于与第一个小句的主语或宾语同指而在语音是呈现空的形式(这里标为pro)。主语脱落是汉语的特点,这个特点并不是动词拷贝“得”字结果句所独有的,如下例所示:

(24)张三远远地望见了李四,怕被他看见,就直接拐进了胡同。

(25)老李今天穿了件红衬衫,是刚买的。

在(26)中,共有三个小句,只有第一个小句有明确的主语,后两个小句都没有显性的主语,隐性主语与第一个小句的主语同指。在(27)中,第二个小句的主语与第一个小句的宾语同指,也没有语音形式。

就动词拷贝式“得”字结果句而言,如果在第二个小句中,“得”后部分的主语没有语音形式,按照上文的分析,此主语移位至“得”前主语位置;由于主语脱落的原因,移位后也没有语音形式。脱落的主语可能与前面小句的主语同指,也可能与它的宾语同指(在这个宾语是定指的前提下),因此整个句子有两种结构分析,从而表现出歧义性。

第三点需要说明的是,动词拷贝只是巧合,有的复杂“得”字结果句用的两个动词是不一样的,如下例所示:

(26)张三骑了一天马累得那匹可怜的马疲惫不堪。

(27)张三骑了一天马弄/搞得那匹可怜的马疲惫不堪。

可以看出,把(22)中的第二个“骑”换成“累”,甚至意思已经漂白的泛动词“弄”或“搞”,句子的意思仍然没什么变化。这类所谓的“拷贝”被Chang(1991)称为伪拷贝(pseudo verb-copying)。由于“得”必须依附在一个动词词根上,至于依附在什么词根上,刚出现过的(前一小句的)动词的词根是自然的选择,这时候句子表现为动词拷贝式“得”字结果句;在有些情况下,别的意思具体的动词词根也可以选择,如(26)中的“累”,甚至语义已经漂白的泛动词也可以出现在“得”前为其提供语音支持,如(27)中的“弄/搞”。

这种分析从根本上动摇了“拷贝”的基础,使得任何对动词拷贝式“得”字结果句的基于拷贝的句法分析失去了意义。该分析没有为句法操作增加任何新的、为该句式特设的操作手段,仅从独立存在的主语脱落出发对“得”字结果句的动词拷贝现象进行分析,提出的观点能解释非常复杂的动词拷贝式及伪拷贝式“得”字结果句。

5.结语

本文考察了“得”字结果句,提出了该类句式的两种结构,并通过对复杂“得”字结果句的分析,证明了各种各样的“得”字结果句的结构都是基于这两种基本结构。与前人分析不同的是,本文认为“得”虽然读轻声,但却是动词的中心,而其前面的成分没有自己的论元结构,只能分析为词根。需要强调的是,“得”字结果句虽然是汉语的独特句式,除了“得”的语音、语义与语法属性之外,其他的有关因素,即使是汉语独有的,也都是独立于该句式而存在的,我们提出的结构分析不包含任何为推导出各种各样的具体句式而特设的操作,所谈到的主语脱落、并列小句间无连词等现象,都是独立于“得”字句而存在的。

注释:

①分布形态学理论区分Voice(用于引入域外论元)和v(给词根赋予词类,并表示“致使”、“变化”等语义)。传统的动词也被分析成词根(Root,常常标为√)。

[1]Chang,Claire Hsun-huei.Thematic structure and verb copying in Mandarin Chinese [J].Language Sciences,1991,13:399–419.

[2]Cheng,Lisa Lai-Shen.Verb copying in Mandarin Chinese[A].In Norbert Corver & Jairo Nunes(eds),The copy theory of movement[C].Philadelphia:J.Benjamins Pub.Co.,2007,151–174.

[3]Den Dikken,Marcel.Directions from the GET-GO:On the syntax of manner-of-motion verbs in directional constructions[J].Catalan Journal of Linguistics,2010,(9):23–53.

[4]Embick,D.On the structure of resultative participles in English[J].Linguistic Inquiry,2004,(35):355–392.

[5]Haugen,Jason D.Hyponymous objects and Late Insertion[J].Lingua,2009,119:242–262.

[6]Huang,C.-T.James.Logical relations in Chinese and the theory of grammar [D].Massachusetts Institute of Technology.1982.

[7]Huang,C.-T.James.Complex predicates in control[A].In Richard K.Larson,Sabine Iatridou,Utpal Lahiri &James Higginbotham(eds),Control and grammar[C],1992,109–147.

[8]Huang,C.-T.James.Resultatives and unaccusatives:A parametric view[J].Bulletin of the Chinese Linguistic Society of Japan,2006,253:1–43.

[9]Kratzer,Angelika.Severing the external argument from its verb[A].In Phrase structure and the lexicon[C],edited by Johan Rooryck and Laurie Zaring,Kluwer,1996,109–137.

[10]Mateu,Jaume.Arguing our way to the“Direct ObjectRestriction”on English resultatives[J].The Journal of Comparative Germanic Linguistics,2005,8:57–84.

[11]Mateu,Jaume & Víctor Acedo-Matellán.The manner/result complementarity revisited:A syntactic approach[A].In María Cristina Cuervo & Yves Roberge(eds),The end of argument structure?[C],Bingley:Emerald Group Publishing,2012,209–228.

[12]McIntyre,Andrew.Event paths,conflation,argument structure,and VP shells[J].Linguistics,2004,42:523–571.

[13]Pylkk¨anen,Liina.Introducing Arguments [M],Cambridge,MA:MIT Press,2008.

[14]Sybesma,Rint.The Mandarin VP[M].Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1999.

[15]Tang,Sze-Wing.The parametric approach to the resultative construction in Chinese and English[A].In Luther C.-S.Liu & Kazue Takeda(eds),UCI Working Papers in Linguistics,vol.3.1997,203–226.

[16]何元建.X 标杆理论与汉语短语结构[J].国外语言学,1995,(2):36–44.

[17]杨寿勋.“得”的生成语法研究[J].现代外语,1998,(1):51–73.