缺血性结肠炎的诊治体会

2013-09-11刘迎丽邱新平史晓筠

刘迎丽 邱新平 史晓筠

缺血性结肠炎的诊治体会

刘迎丽 邱新平 史晓筠

目的 探索缺血性结肠炎诊断及治疗方法, 提高认识, 加强缺血性结肠炎的预防。方法回顾性分析2009年1月~2012年12月本院消化内科就诊的30例缺血性结肠炎患者的症状、体征及内镜检查等资料。结果 30例患者多数伴有基础疾病, 临床表现有腹部疼痛及便血等, 如果治疗及时多数患者可以痊愈。结论 中老年人一旦发现急性腹痛、便血需立即去医院检查, 结肠镜检查是早期诊断缺血性结肠炎的最重要方法。

缺血性结肠炎;临床表现 ;结肠镜检查;治疗

缺血性结肠炎( ischfemic colitis, IC) 是缺血性肠病常见类型, 由于各种原因引起肠壁血流减少导致某一段结肠的血液供应不足或回流受阻引起肠黏膜的缺血性损伤, 使肠壁营养障碍的一种综合征[1]。临床主要表现为腹痛、便血及腹泻三联征, 严重者致肠坏死、穿孔、腹膜炎及感染中毒性休克等,危害十分严重。由于该病好发于老年患者, 且具有非特异性,早期不易诊断。因此, 增强对本病的认识是减少误诊、提高治愈率的关键。现将2009 年 1月~2012年12月在辽宁省阜矿集团总医院消化内科诊治的30例患者进行回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009 年 1月~2012年 12月本院消化内科共治疗30 例 IC患者, 男性 10例, 女性20例, 男女之比为1∶2, 年龄 45~83 岁。<60岁患者4例。

1.2 临床表现 常见症状有腹痛、腹胀、便血、腹泻、恶心、呕吐、发热。查体腹部体征, 症状较轻。

1.3 基础疾病 27例分别有高血压病、冠心病、糖尿病、高脂血症、房颤等病史, 有的病例同时患有2种以上疾病;其中有2例女性患者有服避孕药病史;1例男性患者无基础疾病。

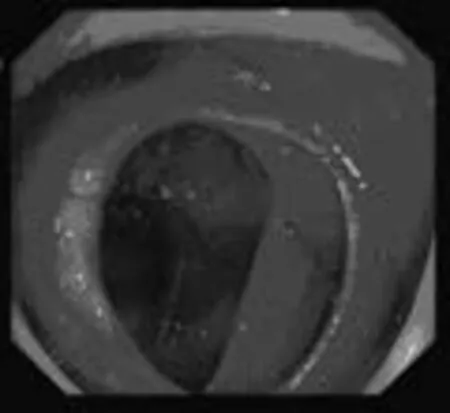

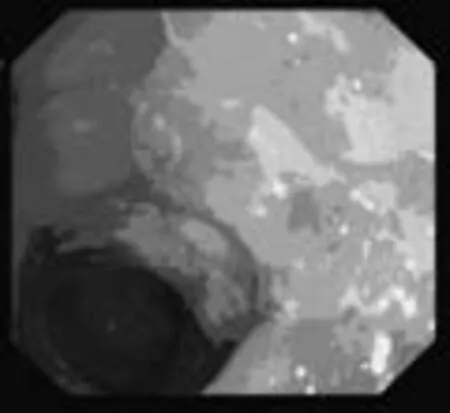

1.4 检查方法 内镜检查对早期诊断有重要价值:30例患者均在1周内行结肠镜检查,其中24例在入院后48 h内完成首次肠镜检查。病变部位26例在左半结肠, 其中乙状结肠18例, 降结肠2例, 结肠脾曲6例, 横结肠2例。2例患者初次结肠镜检查仅进镜至乙状结肠, 复查后发现病变累及横结肠及升结肠, 无累及直肠及全结肠者。黏膜特征表现:病变呈节段性分布,沿肠系膜侧分布, 与正常黏膜有明显分界。所有病例均见黏膜呈不同程度充血水肿、黏膜下淤血、糜烂、黏膜血管网紊乱或消失。严重者黏膜呈蓝紫疱样改变(见图1、2、3、4), 侵及结肠腔全周。可见多发的浅溃疡,溃疡之间无正常黏膜。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

1.5 治疗方法 患者入院后, 予以禁食或禁食水、抗炎、扩血管及活血化瘀治疗, 同时营养支持对症治疗。腹痛、腹胀较重患者可行胃肠减压治疗。随着患者临床症状逐步好转,调整进食。

2 结果

30 例患者中白细胞升高28 例, 均以中性粒细胞升高为主;2 例血红蛋白下降。经过住院治疗后, 患者的腹痛缓解时间大概3~4 d, 大便恢复到正常时间为 3~5 d, 血常规检查恢复5~7 d正常。初次结肠镜检查病例能达到回盲部者24例,治疗1周后复查结肠镜痊愈者15例;2周后复查结肠镜痊愈者10例。全部病例住院1~2周。5例4周后复查结肠镜。

3 讨论

随着我国步入老龄化社会, 加之老年病年轻化, 高血压病、冠心病及糖尿病等老年病明显增多, 缺血性结肠炎患者也明显增多, 患者多以50岁以上中老年常见, 女性较男性多见。很多因素都可导致该病的发生, 本病重点在于提高认识, 早发现, 早诊断, 早治疗, 提高治愈率。结肠镜检查是早期诊断缺血性结肠炎的最重要方法。内镜检查需注意一些事项:①黏膜下出血通常很快被吸收或被溃疡替代, 因此发病后48 h内进行内镜检查非常重要。②如有持续腹疼、便血及腹膜刺激征应考虑坏疽性, 镜检为禁忌证。③结肠镜下注空气压力超过3.9 kPa (30 mmHg)时, 因过高肠内压可导致肠壁变薄血流减少, 加重结肠缺血, 如注以CO2气体可使血管扩张,有利于结肠的血供[2]。治疗上抗炎、扩血管、活血化瘀, 禁忌用止血药。本病以动脉硬化所致者为多见, 所以早期控制高血压、冠心病、糖尿病, 可以延缓此病的发生。另外本病症状与体征不相符, 如年龄大, 伴有高血压、动脉硬化、糖尿病等疾病, 突然发生腹部绞痛腹泻, 伴黏液脓血便者,应首先考虑此病。

[1] 肖茂林, 张薇, 唐喜玉, 等.缺血性结肠炎 36 例临床分析.中国临床研究, 2012, 25(8): 781-782.

[2] 杨婷,吴子刚.缺血性肠病诊断方法的研究进展.国际消化病杂志, 2010, 30(002): 101-102.

123000 辽宁省阜矿集团总医院消化内科(刘迎丽邱新平);辽宁省阜新市中心医院消化内科(史晓筠)