沿江稻区6(4)代纵卷叶螟危害损失与防治指标探讨

2013-09-11孙雪梅杨凌峰易红娟张谷丰

孙雪梅,杨凌峰,易红娟,张谷丰

(1.江苏省南通市通州区植保站,江苏南通 226300;2.江苏省农业科学院植物保护研究所,江苏南京 210014)

水稻纵卷叶螟为沿江稻区常发性水稻害虫,连年重发,严重威胁水稻产量和品质。国内上世纪80年代对水稻纵卷叶螟危害损失及防治指标的报道较多[1-5],但近年来水稻栽培方式、品种布局、气候条件等已发生明显变化,围绕纵卷叶螟的防治指标亦有一些报道[6-9],不同地方的结论有所差异。2007-2008年应用田间接虫法,进行了6(4)代纵卷叶螟对水稻危害损失及经济阈值的研究,以期为江淮稻区6(4)代纵卷叶螟的防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点及供试品种

本研究于2007-2008年在江苏省南通市通州区金北村进行,供试水稻品种均为武育粳13(中熟晚粳),生育期155~160 d。

1.2 试验方法

2007年于6(4)代纵卷叶螟1峰发生期(8月26日,产卵高峰后1 d)定点,设百穴卵虫0,60,120,180,240,300,360,420粒 (头),共8个处理,每处理重复3次,共24个点,每点定20穴水稻,用白色防虫网作网罩,防止补充产卵或其他害虫进入。定卵量时每点均抹去多余的卵量,使20穴稻株中均匀留下所需的卵虫量。幼虫2龄期清点各点的虫量,由于气候适宜,孵化率均在90%左右。此后试验田至9月20日前只防治稻飞虱和病害,田间正常水浆管理。2008年于6(4)代1峰低龄幼虫期,通过同药剂不同浓度进行防治,使田间纵卷叶螟的为害呈不同梯度。药后14 d调查田间的白叶率,并依次定点,先定30个点,每点调查30穴水稻,通过计算白叶率从中筛选出21个调查点作为最终测产点,其中每3个白叶率相近点作为1个为害梯度,共设7个处理。每点亦覆盖网罩,并清理掉网内所有的虫卵,之后田间管理一致。

1.3 试验期间天气情况

2007年试验期间 (8月20日至9月20日,2008年相同)平均温度为25.8℃,相对湿度83.3%,雨日数长达14 d,总降雨量181.8 mm。2008年试验期间平均温度为24.8℃,相对湿度80.2%,雨日数长达8 d,总降雨量44.3 mm。气候因子均有利于纵卷叶螟的发生为害,2年6(4)代纵卷叶螟的发生均为偏重至大发生。

1.4 各期调查

2007年于纵卷叶螟为害定型后,调查各处理区网内的白叶率 (仅调查每株水稻上部3张叶片,下同)。为害损失调查,2年均于水稻收获前2 d,割取每小区所有稻穗,分别装袋带回室内考种。等稻穗晒干后,为减少样本抽取误差及工作量,各处理再从所取的所有样本中选取穗型大小相似的稻穗作为考种对象,每点抽取60穗作为考种单位,分别清点结实谷粒,空秕粒和总粒数,称取60穗总穗重和各处理千粒重,计算结实率和单株产量。

2 结果与分析

2.1 虫量与白叶率关系

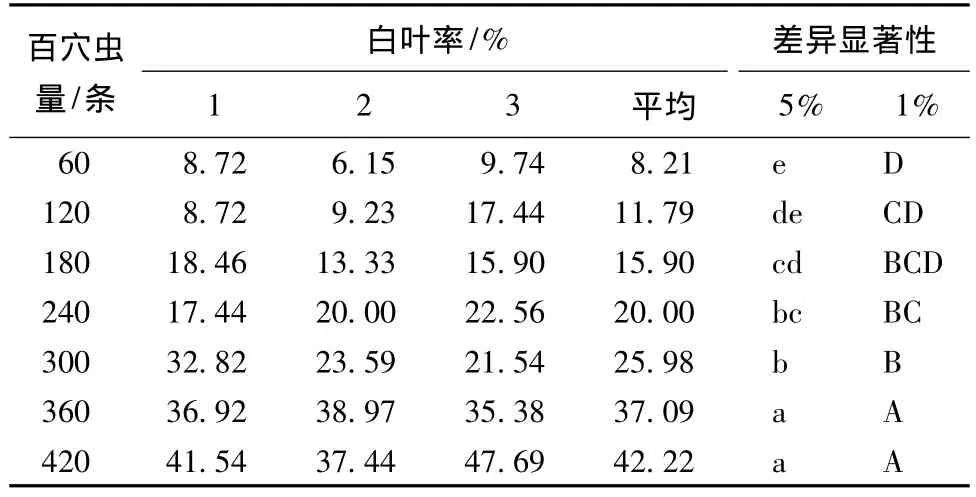

由表1可知,在网罩条件下,每头纵卷叶螟幼虫一生可造成4~8张叶片受害。随着虫卵量的增加,白叶率呈线性增长。以各处理百穴虫卵量(x)与水稻白叶率 (y)进行回归分析,结果显示,两者间呈直线相关,模型定量关系为y=0.096 5x-0.116 2(r=0.987 8*),相关程度显著。

表1 2007年纵卷叶螟百穴虫量与白叶率的关系

2.2 稻纵卷叶螟危害损失率及防治指标2.2.1 损失率

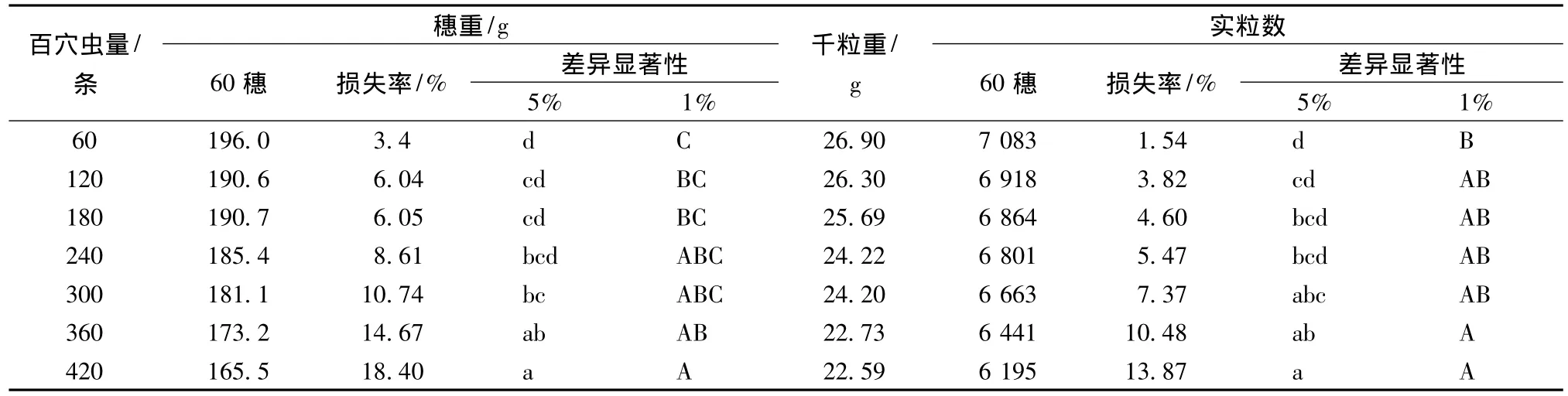

2007年田间接虫害观察的结果 (表2)表明,6(4)代纵卷叶螟幼虫取食对水稻经济性状有一定程度的影响,主要表现在秕粒数的增加,实粒数的减少,千粒重降低,从而造成穗重的下降。当百穴有虫60头时,产量比对照下降3.4%;依次类推,300头时减产10.74%;360头时减产14.67%,420头时减产18.4%。对上述结果进行方差分析,不同虫量处理间的差异极显著。

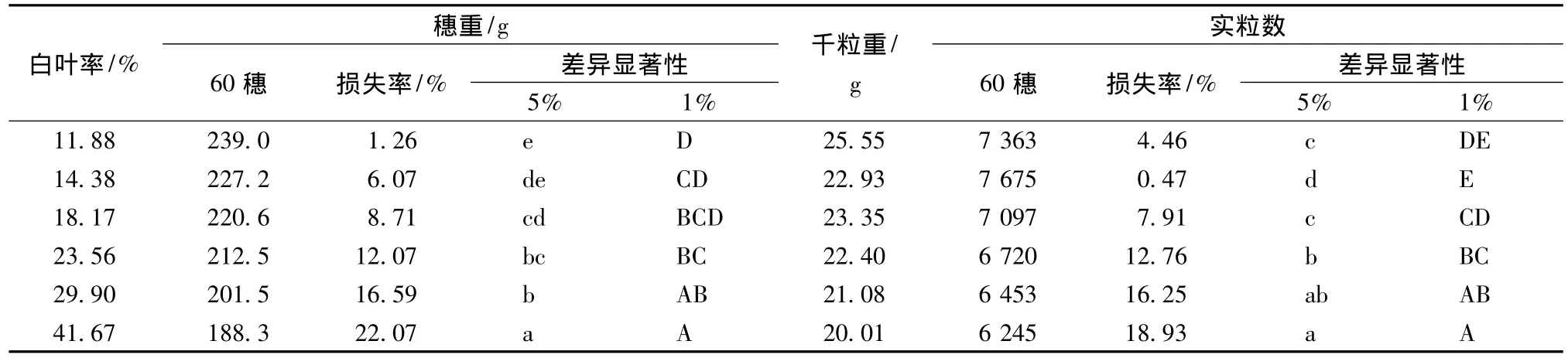

不同用药处理造成白叶率不同。对6(4)代纵卷叶螟的为害损失进行测定表明,对水稻经济性状的影响也同样表现为秕粒数增加、结实率下降与千粒重降低 (表3)。

表2 2007年纵卷叶螟百穴虫量与损失率的关系

表3 2008年纵卷叶螟白叶率与损失率的关系

2.2.2 白叶率与水稻产量损失率的关系

将2007年纵卷叶螟为害造成的白叶率 (x)与水稻产量损失率 (y)进行回归分析显示,两者间呈直线关系,模型定量关系为y=0.414 8x+0.131 1,方程相关系数r=0.994 3,相关指数R2=0.988 5。

将2008年纵卷叶螟为害造成的白叶率 (x)与水稻产量损失率 (y)进行回归分析,结果显示,两者间仍以直线关系最为吻合,模型定量关系为y=0.582 2x-2.068 8,方程相关系数r=0.975,相关指数R2=0.950 7。

2.2.3 6(4)代稻纵卷叶螟防治指标的确定

以经济允许产量损失率5%为计算标准,2007年模拟方程为y=0.414 8x+0.131 1,得出白叶率达12.14%。由于用药防治需要在束叶产生之前进行,因此根据2007白叶率与虫卵量的模型方程,以y=12.14代入白叶率与虫量的关系方程y=0.096 5x-0.1162,得出x=122.78头,即百穴虫卵量高于123头时,产量损失率将高于5%。以相同方式,用2008年模拟的方程,同样得出百穴虫量x=127.0头。2年试验得出,为使产量损失低于5%,6(4)代纵卷叶螟的防治指标为百穴120头。

2.3 6(4)代纵卷叶螟防治指标大面积示范验证

沿江稻区6(4)代纵卷叶螟的防治指标应综合考虑虫卵量、为害时田间的温湿度及叶片含水量、水稻施肥情况等因素。田间叶片含水量大则为害重;天气干旱,纵卷叶螟低龄幼虫存活率与为害受影响,防治指标可放宽。为此,对沿江稻区6(4)代纵卷叶螟防治指标可作如下定量:当6(4)代为害时天气适宜,防治指标可定为百穴虫卵量120头;为害期间天气干旱,防治指标可适当放宽至百穴130~140头。通过近几年大面积的示范表明,该指标切实可行,可减少用药。

3 小结和讨论

试验结果表明,6(4)代纵卷叶螟为害造成的白叶率随着虫卵量的增加而增加,两者间呈直线相关,模型定量关系为y=0.096 5x-0.116 2,其中相关系数r=0.987 8,相关指数R2=0.975 7。

6(4)代纵卷叶螟为害造成的损失主要表现在秕粒数的增加,实粒数的减少,产量与白叶率的关系呈直线,2年模型定量关系为y=0.414 8x+0.131 1;y=0.582 2x-2.068 8。

为使稻纵卷叶螟的为害损失率在5%以下,试验结果防治指标为百穴虫卵量123~127头 (粒)。这是精准的试验结果,在日常测报调查时,防治指标应考虑气候和田间因素。当6(4)代为害时天气适宜,防治指标可定为百穴120头;当6(4)代为害期间天气干旱,不适合纵卷叶螟的存活与为害时,防治指标可放宽至百穴130~140粒 (头)。

[1]陈常铭,赵和庚,李实福.稻纵卷叶螟经济阈值的研究[J].生态学报,1984,46(2):149-156.

[2]陈敦德,阳防洁.稻纵卷叶螟危害损失的通径分析及经济阈值的数学模型 [J].植物保护学报,1988,15(2):117-121.

[3]张桂芬,刘芹轩.河南省水稻穗期稻纵卷叶螟的危害损失及防治指标的研究[J].植物保护学报,1985,12(3):1-7.

[4]沈彩云,卢兆成.稻纵卷叶螟为害的产量损失与防治指标[J].昆虫学报,1984,27(4):384-391.

[5]陈永年.稻纵卷叶螟为害损失率测定及其经济阈值研究[J].病虫测报,1992,12(4):29-32.

[6]刘学儒,吴永方,杨进,等.6(4)代稻纵卷叶螟对水稻产量的影响及其防治指标研究 [J].安徽农业科学,2010,38(15):7891-892.

[7]刘梦泽,刘正,胡惠娟,等.稻纵卷叶螟主害代为害中稻损失测定初报[J].湖北植保,2011(3):32-33

[8]陈轶,钱宏,朱黎明.单季晚稻稻纵卷叶螟防治指标的探讨 [J].安徽农业科学,2002,30(3):405,407.

[9]梁家荣,刘树法.稻纵卷叶螟危害损失与防治指标研究[J].安徽农业科学,2001,29(2):178-180.