社会资本、社会网络与企业家集群——基于宁波和温州的比较研究

2013-09-06张一力

陈 翊,张一力

(1.温州大学国际合作学院,浙江 温州 325035;2.温州大学商学院,浙江 温州 325035)

一、引 言

企业家集群是一种特殊的经济形态,指产生并发展于我国改革开放以后,拥有一定量的私人资本或固定资产,借此从事流通经销、投资生产或提供相关增值服务等各种经营活动以赚取利润的一个经营者群体[1]5。由于我国经济发展的不平衡性,我国企业家集群的发展态势也不尽相同。以产业集群著称的浙江企业家集群数量大、成就突出,受到学者的关注。

在以往的研究中,企业家常常被作为创新的对象进行研究。例如在熊彼特的理论中,创新即新组合,企业家以实现新组合为基本职能并创造利润。然而,在实际生活中,浙江实践似乎与这一理论相悖。在浙江产业集群起步阶段,企业家更多依靠的是模仿创业,且这种模仿的规模之大超过了中国其他区域。由此带来了疑问:为什么是浙江而不是其他区域产生规模如此庞大的企业家集群?大规模的企业家集群为他们创业又带来了什么资源?

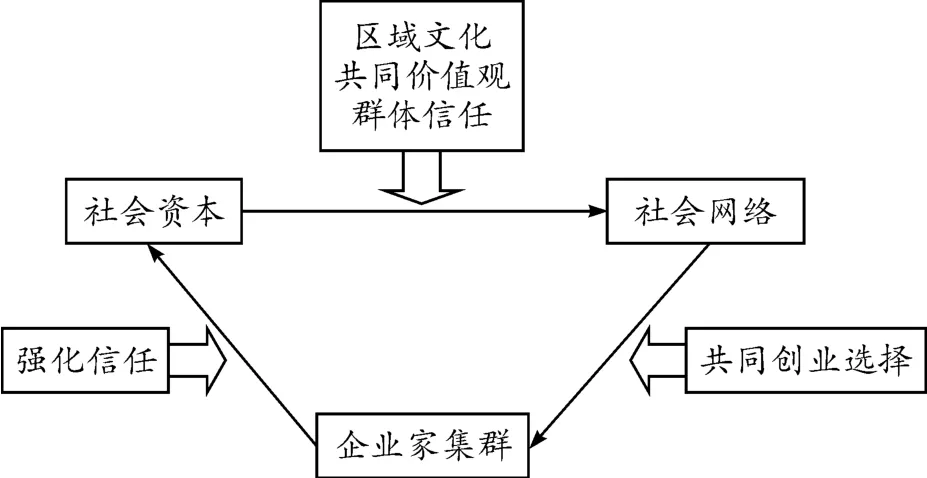

分析温州和宁波企业家集群的创业过程,我们不难看出,浙江企业家集群因为丰富的社会资本而兴起。正如Williamson(1975)所说,一个有效率的企业集群必定有着广泛的社会联系和互相信任[2]。那么,社会资本对企业家集群是一种什么样的作用机制?社会网络在其间扮演什么角色?在本文中,我们将企业家集群纳入社会资本的分析背景下,借助社会网络作为中介,分析和阐述这一过程。已有研究对创业者个人的创业过程和逻辑有深入和详细的解释,本文将借用社会网络框架,将个体对象置于组织体系之中研究群体创业,这也是本文与以往研究的不同之处。

二、社会资本、社会网络与企业家集群

当代对社会资本的研究是从Bourdieu开始的,但是理论界迄今为止不能对社会资本的概念取得共识。从其基本内涵看,社会资本是相对于经济资本和人力资本的概念,它是指社会主体(包括个人、群体、社会甚至国家)间紧密联系的状态及其特征[3]。然而,对于社会资本和社会网络这两者的判断和认知,学术界存在不同看法。比较多的学者将社会网络与社会资本视为相互结构组成。如Bourdieu就将社会网络视为社会资本的表现形式之一。Scott(l991)认为社会网络基本描述了其拥有者所能获得的资源范围,网络的结构配置、规模、中心性和缺陷都与附于其上的社会资本内容、强度和规模有关[4]。Hoang&Antoncic(2003)认为社会资本所谓的信任和规范只是网络治理与网络内容的一部分[5]。Sabatini(2009)认为社会资本实为社会网络的衍生属性[6]。

Adler&Kwon(2002)的定义具有里程碑式的意义。他们提出,社会资本起源于人与人、组织与组织和人与组织间的善意(Goodwill)[7]。这意味着,既可以在个体层次之间产生社会资本的联系,也可以在个体层次与组织层次产生社会资本的联系。社会网络就是将个体组织化、结构化,使个体和组织之间产生直接与间接的联系。Granovetter(1985)认为,经济行为嵌入社会结构,而核心的社会结构就是人们生活中的社会网络[8]。由于社会资本蕴含于社会网络之中,个人不能直接占有和运用它,只有通过成为该网络的成员,或建立起网络连带,才能接近与使用该资本,社会网络是社会资本的基本载体。如果网络成员沟通顺畅,可接受程度高,则建立起网络的共同价值体系。在共同价值体系下,成员之间的沟通与交换即使在非正式的情况下也可信任,从而降低交易成本。在市场不确定程度较高的程度下,网络信任所带来的成员间相互承诺可以显著地增加成员信心以取得较低信任网络更高的绩效。更进一步地,战略联盟成员之间的高信任可以有效增强联盟的市场竞争力[9]。

浙江是中国最盛产企业家的区域之一。块状经济迅速发展孵化了大量企业家。考察浙江企业家集群的产生,我们发现,最初阶段,创业者的个人背景不同,拥有不同的社会资本,但是在同样的区域文化的熏陶下,形成了共同的价值观,而共同价值观意味着更容易获得相互信任。文化、价值观和信任是社会网络的三个前提要素。社会网络强度越大,对成员的约束力越强,越容易形成共同的创业选择,而共同选择弥补了个体创业所遭遇的资源劣势,由此产生企业家集群。企业家集群形成之后,创业成功经验会促使他们进一步分享资源,强化信任,这意味着社会网络通过企业家集群对于社会资本形成正反馈机制,有限的个人社会资本将转变成组织社会资本,增加社会资本存量,扩大社会网络的覆盖面。

图1 社会资本、社会网络和企业家集群的作用机制

三、社会资本与企业家集群形成

温州和宁波是浙江经济最发达的地区。温州是浙南经济、文化中心,是沟通浙西、闽北地区的重要工业、外贸、港口城市。①本文系浙江省温州人研究中心的研究成果。温州模式以“块状经济”著称,到2009年末,温州市拥有36个国家级生产基地。宁波是浙东交通枢纽,临港工业发达,产业集群密集,形成了电器机械、金属制品、塑料制品、通用设备、服装、纺织品和工艺品等一大批以传统优势产业为主的区域性生产基地。随着产业集群的发展,企业数量增加,企业家群体也不断地上升。温州和宁波是浙江省内企业家数量最多的地区,将这两个群体置于社会网络的框架之中研究其发展历程,我们可以看到社会资本的不同作用。

(一)社会资本与企业家群体形成:温州案例

温州企业家数量庞大。2009年底,温州个体工商户有29.69万户,私营企业有6.45万户,两者合计达到36.14万户,平均每万人有市场主体463.86户,远高于全国295户的平均水平。其中每万人个体户数为381.08户,比全国239.55户的平均水平高59%。①由《温州统计年鉴》和《中国统计年鉴》数据计算整理所得。另外,有大约170万左右温州人在全国各地从事工商业,还有近60万温州人在世界的131个国家和地区艰苦创业[10]。在温企业家、在全国各地的温籍企业家以及在世界各地温籍企业家共同构成了温州企业家集群。

温州企业家集群的形成与温州产业集群的发展同步。改革开放前,温州人口和土地之间存在尖锐的矛盾。农村生活水平低下,农民不得不离开土地,其中相当一部分人选择做销售,挖掘本地资源外销,或者在全国各地之间进行商品调剂,大大满足了当时人们的生活需要。在开放的对外交流活动中,温州农民获得了生产和销售的资源和信息资源,回到家乡创办实业,由“游商”转变为“坐商”。在竞争要素供给不充分的约束条件下,他们选择了“小商品、小生意、小作坊”的生产形态。以小商品为主的作坊式生产,技术含量低,初始资金规模小,进入门槛低,模仿起来比较容易。因此,当一部分企业家创业成功后,周围人竞相模仿,家庭作坊数量迅速增加,产业集群初露端倪,本地工业化进程启动[11]。相应地,企业家人数也迅速上升,企业家集群有了雏形。

在温州企业家集群形成的过程中,社会资本不仅提供了创业准备和创业支持,还鼓励个体创业者结成创业者社会网络。这种创业者社会网络沿着亲缘、血缘、地缘的关系延展。

不仅如此,“全面二胎”也遭遇到现实问题。虽然66%的家庭有计划或已经生育二胎,相比2016年也提升了7个百分点,但还是有超半数家庭表示经济压力是横亘在生育二胎之路的绊脚石。养二胎不仅要花费更多的金钱,父母的时间、精力也有限。并且,目前国家在鼓励生育二胎的相关优惠政策上,比如备受关注的财政补贴、幼儿教育、义务教育等多个方面,还需不断优化和完善。

温州的地理空间狭小,亲缘、血缘和地缘经常交叉出现,地缘关系很容易通过婚姻等方式转变成亲缘、血缘关系。这为企业家集群开展经济活动提供了很大的便利。借助亲缘、地缘和血缘,企业家得到了创业必须的资金、人力资源、技术和管理经验。亲缘、血缘关系中积淀的中国传统家族制度和伦理道德资本,降低了企业管理的难度,其产生的凝聚力又能够使家族成员不辞辛苦、不计报酬地勤奋工作,降低了企业经营的风险。越来越多的小作坊便沿着“一人带一户、一户带一村、一村带一乡(镇)”的路径繁衍。先行企业家的成功对其他人起到了示范作用,亲缘、血缘、地缘的天然联系又促使他们为其他人创业提供各种支持,后者在较低风险、较明确的发展路径以及较高的预期收益的激励下,成为创新企业家的模仿者和追随者[12]87。

(二)社会资本与企业家群体形成:宁波案例

宁波企业家集群的历史比较悠久。历史上的宁波帮是明清时期中国十大商帮之一,凭借地理上的优势,宁波帮在上海大显身手,迅速发展,很快超越了其他商帮组织。20世纪40年代,鉴于国内动荡不安的社会经济环境,宁波商帮大规模向海外迁移。

20世纪70年代后,新一代宁波企业家借助政策的东风,将原有的社队企业改为乡镇企业,开始了第一轮蓬勃发展。从1979年到1987年,乡镇企业从7712家上升到47527家,个体户从552人增加到10.57万户。1988年后,宁波乡镇企业进行改制,转变为民营企业,乡镇企业的经营管理者成为真正的企业家[13]。

宁波企业家集群形成的过程中,本地社会网络和非本地社会网络同样起到重要的作用。以服装产业为例。宁波的红帮、本帮裁缝在解放前就誉满全国,这一传统手艺在宁波人中传承下来。在20世纪60年代,宁波就有一些人以个人作坊的形式承接市民和百货公司的来料加工,后来又发展到生产绣服、军装、西装,并从中获利。其他有此手艺者中从中受到启发,也添置了一些简单的机器设备,进入该行业。80年代后,宁波的小服装加工作坊为上海及海外加工,出现了一批上海联营厂。进入90年代,规模较大的企业开始引进设备,产品趋向高档、优质,一大批品牌企业开始诞生。

在宁波服装产业的发展过程中,一些小型加工点以松散型加工的方式形成了劳动密集型服装生产联合体。但随着企业规模扩大,专业化水平提高,经济实体增强,地方企业的相互依赖过程也相应降低[14]。特别是大企业,自己承担设计、开发、生产,所需面料辅料来自宁波以外的地区,与本地产业集群内部其他企业互动较少,甚至极少将生产外包。企业家之间有一些借鉴和沟通,但是大多凭借自己的实力选择发展路径,呈现一种松散的社会网络结构。

而与此同时,宁波企业家集群与外部的合作却紧锣密鼓。最典型的例子就是与上海的合作。刚起步的服装企业邀请上海的业界名师回乡传授技艺,同时,又通过上海宁波老乡与上海的服装厂建立业务联系,不少企业发展成为上海企业的加工厂,甚至借此开展其海外业务。老宁波帮已有的社会网络在断层几十年后,在新宁波企业家集群中得到延续。

由此可见,宁波企业家发展过程中,社会网络,尤其是非本地的社会网络,起到了重大的作用。它不仅改变了产业的技术路径、拓宽了市场空间,并且改变了狭隘的地方经营和管理理念,真正把宁波本土行业与外部市场连接起来。

四、温州企业家集群和宁波企业家集群的社会网络比较

温州和宁波的企业家集群与当地的产业集群扣合在一起。产业集群并不是由一个个孤立的企业扎堆而成,而是通过企业家的社会网络相互交融形成的有机系统。企业家的社会网络是物质、信息、技术和知识,是从企业家的企业扩散到集群其他企业的重要渠道[12]88。企业家的社会网络为产业集群的发展带来了以下几种资源:(1)生产资源,如原材料、工人、资金;(2)销售资源,如销售市场;(3)管理资源,如管理经验、规章制度;(4)技术资源,如技术升级、设备更新;(5)精神资源,创业精神和创业决策;(6)环境资源,如政策、与政府的关系。在产业集群内部,大量企业存在,企业家精神盛行,产业集群中非正规交流所带来的信息又降低了创业难度,所以比较容易做出创业决策。一旦做出创业决策后,企业家面临的现实生产、销售、管理和技术问题,都可以依托产业集群中的企业家社会网络解决。而产业集群规模扩大之后,企业家集群整体实力提高,有了更高的经济和政治诉求,便合力与政府谈判,甚至逐渐将政府官员也纳入企业家集群的社会网络,追求更好的企业生存环境和政策。企业家构成社会网络,借助社会网络发展产业集群,集群发展又增强社会网络的社会资本,进而获取谈判能力,改善社会网络的环境,获得更大的社会资本。

虽然社会资本都通过社会网络作用于产业集群,但是在温州和宁波企业家集群中仍然表现出不同的特性。

(一)强联系和弱联系

Granovetter(1973)指出,社会网络联系的强度指的是时间长度、情感强度、亲密度(互相信任程度)和代表联系特征的互惠活动的综合[15]。频率和亲密性是测量联系强度的两个指标。频率指的是社会网络中一个成员与另一个成员联系的次数[16],亲密性则根据情感的强度来测量网络成员之间的紧密性[17]。

在温州企业家集群构成的社会网络中,成员联系频繁,亲密程度高。这是因为温州企业家集群中天然存在亲缘、血缘、地缘的联系,整个社会网络被共同的文化、道德、价值观约束,内部交流频繁,与外部的交流不畅,表现出内部紧密的形式。作为网络节点的各个成员对网络的依附性强,而各个节点对网络的强依附性反过来促使网络联系更紧密。从现实原因分析,温州企业家集群中的每个个体力量都比较弱,无论资金、知识、技术都决定了他们不适宜单打独斗,必须抱团合伙,形成整体合力,而亲缘、血缘、地缘成了有效的粘合剂。强联系的社会网络形成一个小圈子,小圈子内部集体行动盛行。温州人喜欢“炒”,炒房炒煤炒借贷,连企业外迁也统一行动。奥康去重庆璧山建立西部鞋都,众多配套企业跟着走;打火机的整个产业链往慈溪迁移;合成革企业整体迁往丽水;企业之间也喜欢相互合作,成立财团等金融机构。透过这些现象,我们看到温州企业家对“集聚”效应的偏好。因为“集聚”将分散的个体社会资本凝结成社会网络,社会网络又反作用于社会资本,带来社会资本存量的增加。而社会网络成员相信,社会资本存量增加意味着更大的利润源泉。

比起温州企业家集群的紧密联系,宁波企业家集群之间的社会网络联系是一种松散的弱联系。一方面,宁波企业家集群脱胎于已略有成型的乡镇企业,起步比较高,在资金、技术、信息上对社会网络的依赖性比较小,具有较强的区位再决策能力;另一方面,因为历史传承,宁波企业家可以借助外力获得资源,其发展过程得到了非本地社会网络的大力支持。所以,宁波企业家集群的社会网络相对比较宽松。这种宽松的状态使得宁波企业家更容易突破现有社会网络的限制。虽然宁波人也很团结,在全国各地都有宁波同乡会组织,但是,宁波人往往在成功之后才会发起或加入同乡会等组织。宁波企业家集群很少集体行动,宁波本土的企业单打独斗的多,比如宁波的两大服装巨头雅戈尔和杉杉集团,相互之间的联系就很少。雅戈尔到上海,也只是自己一家“孤军深入”,没有其他配套企业跟随。

由此我们可以得到命题1:

命题1:温州企业家集群构成相对强联系的社会网络,宁波企业家集群构成相对弱联系的社会网络。

从命题1以及两地企业家集群形成的实践,我们可以推导出命题2:

命题2:越是强联系的社会网络,对成员的约束力越强,越容易形成集体行动。

(二)同质性和异质性

McPherson(2001)指出:人们是根据同质性原理去建构各种类型的社会网络连接关系,如婚姻、朋友、社会交往、信息传递等,因而造成个体所拥有的社会网络在包含社会人口特征、行为特征以及内在心理特质等多个方面都是同质性的[18]。

在共同创业的过程中,温州企业家集群建立了同质性的社会网络。人们的交往关系可大致分为亲属和非亲属两类。亲属交往关系是在不能选择的亲属圈子中的有限选择,且是给定的,其异质性是无法选择的,倾向于寻找同质性关系的行动者必须面对这个结构性的制约[19]。建立在亲缘、血缘、地缘基础上的温州企业家集群社会网络天然具有高同质性。任晓(2006)发现,越是在远离家乡的海外,越是处在陌生的环境,温州人的族群自我认同感越强烈,圈子内“自己人”的身份成了贸易、融资时最高等级的信誉担保[20]。这就对温州人到外地创业时大多选择在相近的地理空间群居这一现象提供了解释。群居可以利用社会网络帮助在外温州人获得必须的生活资源和商业活动资源,减少创业障碍。在国内外的众多地方都可以看到温州村、浙江村(浙江村其实也都是温州村),这一方面说明温州企业家集群对本地社会网络的严重依赖,本地社会网络可以给创业成功带来最大便利,另一方面也说明了企业家集群对非本地社会网络的不信任。即便温州企业家走向国际市场,对本地社会网络倚重的情况也并没有多大改变。康荣平(2004)对温州打火机行业做了深入研究,20世纪80年代末,温州人开始生产金属打火机,只用了10年的时间,温州就取代了全球的金属打火机制造中心——日本、韩国和台湾,成为全球惟一的金属打火机制造基地。促使温州打火机走向世界各地的关键是众多海外温州人勾联出的商贸网络。因为有了强大的海外商业网络的支撑,在温州最出名的打火机厂商没有设立销售部门,甚至也没有专职的销售人员,虽然企业生产的打火机85%以上要出口国外市场[21]。温州其他小商品,如眼镜、皮鞋等小商品的出口都有类似途径,延续了社会网络在海外的扩张。Coviello&Munro(1997)认为,一些国际化企业尚在国内便与国外企业建立了网络联系,它们以顾客为导向,而超越文化距离障碍直接进行国际化经营[22]。Eriksson(2000)研究发现,国际化企业对国际市场信息的吸收获取和能力的形成可能性大小与其当地网络嵌入深度和联系强度成正相关,尤其是与领先客户的紧密联系可以使企业及时地获取市场需求信息[23]。温州人“海外生意网”所积淀的国际商业资源和由此带来的海外贸易机会,缩小了温州企业家集群在企业国际化过程中的“心理距离”。所有可能存在的包括语言、商业惯例、文化和制度方面的知识累积和准备的过程中可能存在的“距离”都已经消散于温州庞大而细密的社会网络中[24]。

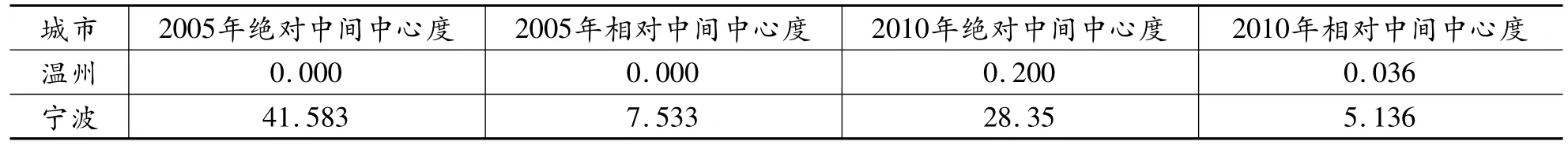

相比于温州企业家集群同质性的社会网络,宁波企业家集群的社会网络更具异质性。网络异质性主要看网络中是否有结构洞存在[25]。Burt指出,结构洞是指充当桥梁角色的非多余联系,能带来信息和控制利益[26]。结构洞必定是弱联系的,而弱联系未必是结构洞。美国社会学家弗里曼提出用“中间中心度”的概念来衡量结构洞的大小,他认为,如果一个行动者处于多对行动者之间,其中间中心度数将较高,有可能起到沟通别的行动者的桥梁作用[27]。李仙德(2012)根据上市公司的年报数据库计算了基于子公司数量的中间中心度,其结果如表1所示[28]。宁波的中间中心度大大高于温州,表明宁波比温州是更重要的结构洞,具有更高的资源控制能力。

表1 温州和宁波的中间中心度比较

从实践上看,宁波企业家集群无论在创业过程中还是在创业成功后都没有出现大规模的群居和联合行动现象。他们充分运用了非本地社会网络,对非本地社会网络的节点建立信任,借助外在力量获取商业资源。在国际化的路径上,宁波企业家集群更倾向于融入当地、借助当地力量控制资源。国际化经验会影响企业家海外市场进入模式。在国际经验不足时,企业倾向于低卷入程度的进入模式,如出口,以便于在进行直接投资之前积累经验。随着国际化经验的积累,企业倾向于控制程度高的进入模式,如全资子公司[29]。近几年,宁波对外直接投资发展迅猛,截至2011年,宁波对外投资项目1428个,境外中方投资26.9亿美元,居全国副省级城市前列[30]。这充分说明了宁波企业家集群社会网络借助外力控制资源的能力。

由此我们得到命题3:

命题3:温州企业家集群构成相对同质性社会网络,宁波企业家集群构成相对异质性的社会网络。

从命题3及两地企业家国际化路径,我们可以推导出命题4:

命题4:同质性社会网络更依赖本地资源,异质性社会网络倾向获取外部资源支持。

(三)自组织和他组织

根据自组织理论,一个含有大量分子或其他结构单元的系统,在其内在作用力的驱动下,通过与外界交换能量、物质与信息,按一定的规律运动使这些结构单元重新排列组合,并自发聚集形成有规则结构的现象。

温州企业家的社会网络具有自组织的典型特征,沿着亲缘、血缘和地缘的纽带自发结成,没有历史传承,缺乏共同规范,依靠“三缘”紧紧锁定。此外,温州模式所包蕴的敢为人先、吃苦耐劳以及抱成团等温州人精神都与该地民间信仰文化有关,温州人通过民间信仰强化了温州人原有的亲缘、血缘和地缘等关系[31]。温州企业家的产业集群大多固守在传统劳动密集型行业,制造业的演变过程存在着“代际锁定”[32]。这是因为企业家进入已有的产业集群的成本很低,但是若要进入新的行业,则要与产业集群之外的其他人合作,因为缺乏必要的信任和了解程度,含有很高机会成本和经营风险。还有,以亲缘、血缘、地缘等非正式的社会关系和制度安排下的产业集群,关系性信任锁定,排斥“关系圈”外合作伙伴,集群内部的合作集中在共享市场信息、资金互助方面,技术方面则很少。

温州企业家集群在其结网过程中不仅排斥“关系圈”外的合作伙伴,也排斥政府的秩序安排。在温州工业刚起步阶段,温州政府一度采取无为而治的方针来保证市场机制的充分发挥。在缺乏“他律”的市场环境下,温州企业家社会网络合谋“自律”,规范市场行为。如温州市工商联(总商会),本来是一个纯粹的统战性体制内组织,被转变成一个非公经济的“总代言人”[1]202,实现企业家集群的内部自治。

相比于温州企业家集群的自组织体系,宁波企业家集群的社会网络更类似于“他组织”,存在着系统外部指令体系,即正规制度的干预。从历史看,宁波企业家集群有良好的传统,宁波历史上曾有的先进的企业制度和商业传统,以及宁波商帮大胆创新的企业家精神,是宁波新一代企业家集群的宝贵财富,为他们的创业活动制定了基本准则。从现实看,新宁波企业家集群的社会网络既包括本地社会网络节点也包括非本地社会网络节点。非本地社会网络节点拓展了宁波企业家集群社会网络的空间,部分取代了本地社会网络资源获取和资源配置的作用,本地社会网络功能不甚明显甚至逐渐消退。在与非本地社会网络节点合作的过程中,现代契约制度成为社会网络合作的规范。借助这一正规制度的帮助,宁波产业集群由传统产业转向新兴产业时要便捷得多。

由此我们得到命题5:

命题5:温州企业家集群社会网络相对具有自组织特征,宁波企业家社会网络相对具有他组织特征。

由命题5和两地企业家在产业升级中的表现,我们可以推导出命题6:

命题6:产业转型更容易发生在他组织的社会网络中。

五、研究结论

本研究探析了温州企业家集群和宁波企业家集群形成的过程,初步揭示了社会资本是浙江大规模企业家集群形成的原因,以及社会资本通过社会网络促进企业家集群发展的作用机制。研究发现,企业家个人的社会资本在区域文化、共同价值观和集群信任的发酵下结成社会网络,社会网络促进更多企业家产生从而形成企业家集群;企业家集群会进一步强化信任,将个人社会资本转变为组织社会资本,从而增加社会资本的存量,扩大社会网络的幅度。研究表明,温州和宁波两地企业家集群社会网络相比,温州企业家社会网络具有强联系、同质性和自组织的特点,宁波企业家集群社会网络具有弱联系、异质性和他组织的特点。Granovetter将社会网络分成强联系和弱联系,认为强联系导向小圈子,弱联系连接成大网。弱联系在传播信息与影响、提供流动机会和帮助社区履行功能中比强联系发挥着更加重要的作用。林南提出了以弱关系通过摄取关系网络中的社会资源实现工具性目标为主要内容的社会资源理论[33],张云武认为,关系网络越丰富的求职者,越容易获得更高的职业地位[34]。温州企业家集群的社会网络强度高、结构紧密、信任锁定,集体行动意识强,靠内部约束自我规范;宁波企业家集群的社会网络强度低、结构开放,将本地和非本地社会网络交融在一起,与外界交流广泛。弱联系的社会网络容易被外界渗透,正规的制度、沟通交流、契约合作更易于出现在弱联系的网络内部,产业升级和创新在弱联系的宁波产业更容易发生。

未来研究需要通过大样本调查研究的方法来进一步验证本研究的假设,以确认温州和宁波两地社会网络的特性以及社会资本在企业家集群形成中的作用。此外,未来还要进一步研究企业家社会资本的动态演化,即社会网络在从本地到外地的迁移中如何增加社会资本存量,如何影响企业、企业家、企业家集群的发展,从而更深入地认识和把握社会资本在企业家集群中的作用和机制。

[1]董明.新兴商人群体形成与社会的转型[D].上海:上海大学文学院,2010:5,202.

[2]OLIVER E W.Comparative Economic Organization:The Analysis of Discrete Structural Alternatives[J].Administrative Science Quarterly,1991,36(2):269-296.

[3]BOURDIEU P.The Forms of Capital:Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[M].New York:Greenwood Press,1986:321.

[4]MIZRUCHI M,SCHWARTZ M.Intercorporate Relations:the Structural Analysis of Business[M].New York:Cambridge University Press:208-232.

[5]HOANG H,ANTONCIC B.Network-based Research in Entrepreneurship:A Critical Review[J].Journal of Business Venturing,2003,18(2):165-187.

[6]SABATINI F.Social Capital as a Social Network:A New Framework for Measurement and Empirical Analysis of Its Determinants and Consequences[J].The Journal of Socio-Economics,2009,38(3):429-442.

[7]ADLER P S,KNOW S.Social Capital:Prospects for a New Concept[J].Academy of Management Review,2002,27(1):17-40.

[8]GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,34(2):481-510.

[9]陈良兴.社会网络、社会资本和创业绩效的关系研究[D].杭州:浙江大学管理学院,2011:35.

[10]郑海华.2009年内外温州人互动大事记[N].温州日报,2010-02-22(2).

[11]陈翊.产业集群视角下的企业家群体演进[J].统计与决策,2011(23):182-184.

[12]吕文栋,朱华晟,浙江产业集群的动力机制——基于企业家的视角[J].中国工业经济,2005(4):86-93.

[13]吕福新.浙商的崛起与挑战[M].北京:中国发展出版社,2008:293.

[14]朱俊.宁波服装产业集群研究[D].上海:复旦大学经济学院,2005:27.

[15]GRANOVETTER M.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(5):1360-1380.

[16]MCEVILY B,ZAHEER A.Bridging Ties:A Source of Firm Heterogeneity in Competitive Capabilities[J].Strategic Management Journal,1999,20(2):1133-1156.

[17]BROWN D W,KONRAD A M.Granovetter Was Right,the Importance of Weak Ties to a Contemporary Job Search[J].Group& Organization Management,2001,26(4):434-462.

[18]MCPHERSON J M,SMITH-LOVIN L.Homophily in Voluntary Organizations:Status Distance and the Composition of Face-toface Groups[J].American Sociological Review,1987,52(3):45-50.

[19]梁玉成.社会资本和社会网无用吗?[J].社会学研究,2010(5):50-82.

[20]任晓.温州民营企业的国际化:一个样本观察[J].浙江经济,2006(6):40-42.

[21]康荣平.全球华人资源与中国产业发展[J].经济研究参考,2004(45):2-13.

[22]COVIELLO N E,MUNRO H J.Network Relationship and Internationalization Process of Small Software Firms[J].International Business Review,1997(4):361-386.

[23]ERIKSON K,MAJKGARD A,SHARMA D D.Path Dependence and Knowledge Development in the Internationalization Process[J].Manage International Review,2000,40(4):307-328.

[24]郑准.关系网络、资源获取与企业国际化关系研究[D].武汉:中南大学管理科学与工程学院,2009:54.

[25]符正平,曾素英.集群产业转移中的转移模式与行动特征[J].管理世界,2008(12):83-92.

[26]BURT R S.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1995:22-23.

[27]FRIEDMAN J.World City Formation:An Agenda for Research and Action[J].International Journal of Urban and Regional Research,1982(3):309-344.

[28]李仙德.基于企业网络的城市网络研究[D].上海:华东师范大学资源和环境科学学院,2012:212.

[29]焦勇兵.宁波中小企业国际市场进入模式研究[J].现代商业,2010(10):66-67.

[30]吴剑.放眼全球扬帆出海[J].宁波通讯,2012(21):18-20.

[31]韩雷.在神圣与世俗的边缘游走——温州模式与民间信仰之关系初探[J].浙江工商大学学报,2010(5):83-87.

[32]史晋川.温州模式的历史制度分析[J].浙江社会科学,2004(2):16-19.

[33]LIN N.Social Resources and Instrumental Action in Social Structure and Network Analysis[J].Sage,1982(1):131-145.

[34]张云武.关系规模、地位获得与交往取向[J].浙江工商大学学报,2011(5):78-86.