庾信对《左传》的文学接受动机探析

2013-09-05韩鹏飞

韩鹏飞

(绥化学院 黑龙江绥化 152061)

杜甫曾赞誉庾信说:“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。”(《戏为六绝句》其一)诚如老杜所言,国破家亡的惨痛经历,滞留北国的无可奈何,以及挥之不去的绵延乡思,使得庾信突破了以往宫廷诗人的局限,将其文学创作上升到一个新的高度,即集南北文风之长,开启了一代新文风的先声。在这之中,《左传》作为儒家经典和艺术典范,不仅对庾信的文赋创作产生了重要的影响,也对庾信的诗歌创作产生了比较重要的影响。因此若要深入地探究庾信的文学创作特点,就必须重视庾信对《左传》的文学接受动机。

一

在庾信的文学创作中,其之所以会高度重视《左传》,与南北的文学环境有着密切关系。在当时的南北文人群体中,有一股浓厚的修史风气,比如范晔撰有《后汉书》、沈约著有《宋书》,萧子显修有《南齐书》,就连一向被南朝所轻视的北朝文人魏收也编撰了《魏书》。可以说,在当时南北文人群体眼中,他们把修史视为延续文化传统立德立言的不朽盛事。而庾信作为宫廷文人,自少年起,就“博览群书,尤善《春秋左氏传》”[1](P733),并且庾信也在言谈之中多次流露出修史的史家意识,比如“一思探禹穴,无用鏖皋兰”(《拟咏怀二十七首》其二十),“信身世等于龙门,辞采同于河洛,奉立身之遗训,受成书之顾 ”(《哀江南赋》),“留滞终南下,惟当一史臣”(《奉报寄洛州》)等,就能明显体现出庾信将身世比作太史公父子,明确的修撰史书的意识[2](P109),然而他所要写的却是一部关于梁代兴亡、成败、得失的历史,但由于各种因素的影响,庾信始终未能付诸于笔端。既然修史不得,那么庾信只能融汇《左传》,借助古人古事以抒发心中的块垒,与此同时,梁代惨痛的亡国经历,又在一定程度上激发着诗人深沉的历史兴亡意识,这在倪 所编纂的《庾子山集注》中,所注典故大量出自《左传》一书,亦能得到印证[2](P111)。正是基于此,我们似可以推断,庾信之所以会主动接受《左传》,这不仅与南北文人热衷于修史的风气有关,也与庾信精于春秋学的史家意识有着密切的关系。因而,这种以史笔入诗文的创作倾向,使得庾信才能兼融诸家之长,站在了一个前所未有的文学高度上。

此外,北朝统治者虽为胡族,但其在根本上却与华夏传统文化并没有本质上的差异,即“南北双方各自说自己是正统,而贬低对方”,并且北朝经学的发达,以及儒家思想占有绝对影响力等社会因素,也在很大程度上为庾信主动接受《左传》创造了前提条件。故而,在北朝的文学创作中,庾信的诗文也渐趋沾染上了“重实用,尚真实,求朴野”的北方文风[3](P432-466)。具体到庾信所羁留的西魏、北周,最高统治者为了获得文化上的崇高地位,则将儒家的复古主义思想付诸于具体的实践,“及太祖受命,雅好经术。求阙文于三古,得至理于千载,黜魏晋之制度,复姬旦之茂典。由是朝章渐备,学者向风”[1](P806),从朝廷的政令与礼仪,到具体的文学创作,不遗余力地推崇复古的文学思潮。对于已入北朝的庾信而言,西魏、北周举国上下的复古之文学思潮,使得诗人显然不能置身于世外,默然视之。在他后期的赞与碑两种文体的创作中,就可以看出他对于《左传》的主动接受。比如《 见赵盾赞》,就直接化用《左传》宣公二年的史事,《成王刻桐叶封虞赞》则化用《左传》昭公元年子产的语典,《汤解祝网赞》中的“谷为祥树,桑成乐林”,又化用自《左传》襄公十年宋公宴请晋候礼乐的事典。而在碑文之中,庾信则直接化用《左传》中的语句,如“保受姓氏”(《周上柱国齐王宪神道碑》)、“凤凰于飞”(《周太子太保步陆逞神道碑》)、“靡旗乱辙”(《周柱国长孙俭神道碑》)等语句。可以说,庾信自入北朝之后,不管其情愿还是被动的接受,在部分文学创作中,都自觉或不自觉地接受了宇文氏所倡导的儒家思想和典正文风[4](P18)。当然在胡风盛行的陌生环境中,一个作家的文学创作转型,并不是一个华丽转身就能够猝然完成的。“文学家对于某一区域文化,不是置身其地,亲受其炙,而是通过书本或其它间接渠道去接受,转化为诗歌创作,只能是带有书卷气的影响描摹。”[5](P27)而《左传》这部沟通南北文明隔阂的典籍,正是促进庾信文学创作的一个天然的契机。庾信熟悉春秋学的前提条件,也得以使他处在一个陌生的文学环境中,能够运用自如地接受北朝统治者的文化口味。

二

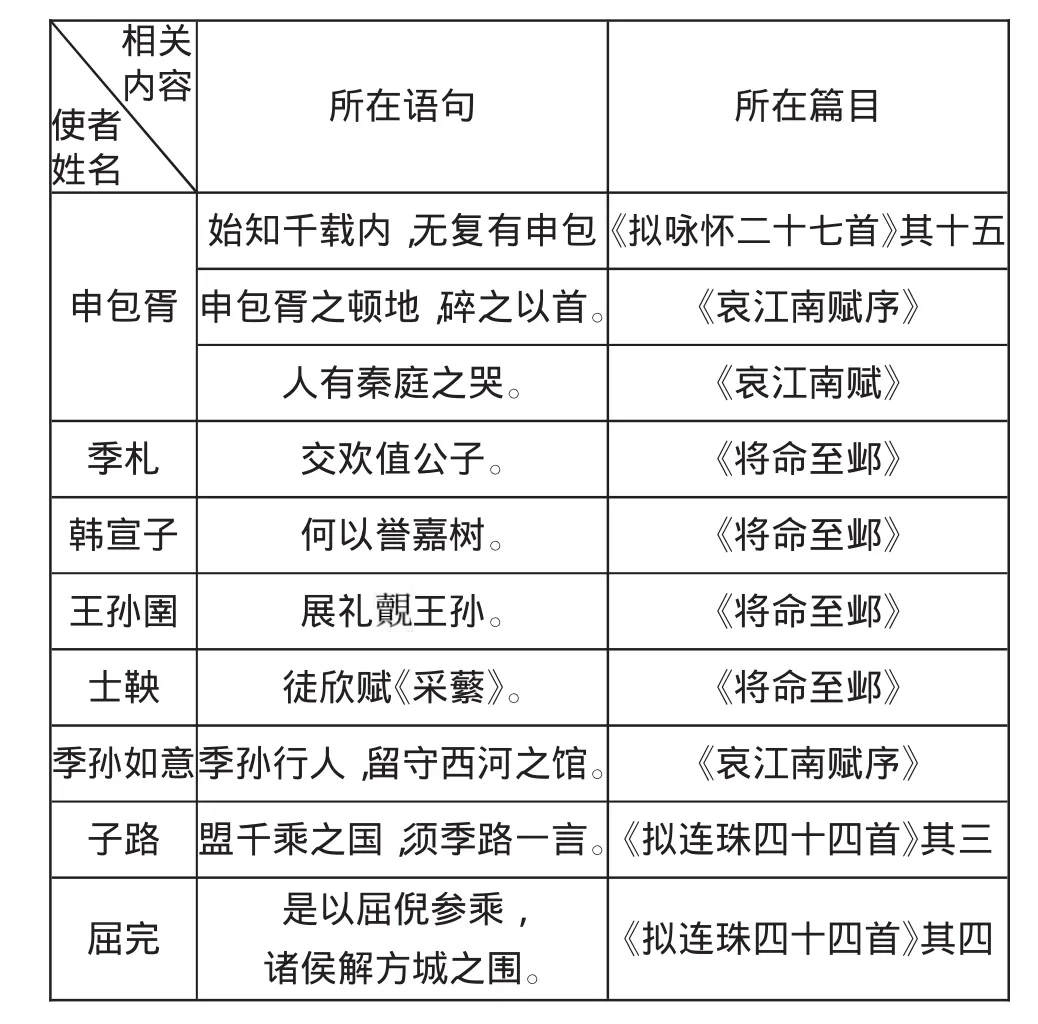

从文学创作主体看,庾信之所以会主动接受《左传》,这与其文化心态有着密切的联系,即作为文学侍臣与独立的诗人品格的双重性格冲突。这一冲突使得庾信在与北朝保持某种程度上合作的同时,又深深陷入自责自惭的忏悔中[2](P50)。这在庾信后期诗文中所表现出的乡关之思中体现得尤为明显。也正是由于这种矛盾的心态,使得诗人的内心世界充满了许多复杂而难以言说的惆怅与苦闷。古人云,文不平则鸣。为了调和这种双重性格的冲突与矛盾,也为了正视家国颠覆的惨痛往事,庾信“援事以类义,援古以证今”、“引成辞以明理”[6](P411),借用《左传》史实,以史家“捃摭经史,华实布 ”[6](P411)的独特表达方式,既表述了自己羁留北国的乡关之思,又抒发了诗人处于困顿境地的愤懑之情。此外,作为家族显赫,身居高位的南朝文人,庾信之所以会在诗文中,大量引用和化用《左传》的典故,这其中蕴含着诗人潜在意识中对抗北朝胡化之风的用意。《左传》作为春秋之学的代表作,不仅仅是动荡乱世中华夏正统文明的象征,又是拨乱反正的大道所在:“《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。《春秋》文成数万,其指数千。万物之散聚皆在《春秋》。”[7}(P3297)比如“楚材留晋用,秦臣即赵冠”(《拟咏怀二十七首》其四)、“麟穷季氏 。虎振周王圈”(《拟咏怀二十七首》其十四)等语句,就是诗人矛盾心态与文化心理的集中写照。不仅如此,多年曾为使节的社会经历,也使得庾信入北之后,时常在文学作品中表现出一股浓厚的使者情结,而《左传》这部充满外交智慧的文化典籍,无疑又使庾信在某种程度上,特别青睐《左传》。比如以下表格中的诗句就能体现出庾信矛盾而困苦的心境:

庾信诗文中所用有关《左传》的使者典故统计表

从上面所列举的语句来看,由于社会时段不同,庾信的心境发生了很大的变化,尤其是“流寓秦川,飘 播迁,从官非官,归田不田”(《伤心赋》)的困顿与尴尬处境,使得诗人对魂牵梦绕的南朝和风酥雨腻的江南始终不能忘怀,深沉的故国之思自然而然也成了他的文学创作中,所要表达的核心情感了[8](P43),“离宫延子产,羁旅接陈完。寓卫非所寓,安齐独未安”(《拟咏怀》其四),就是庾信后半生的真实写照。正是基于此,庾信在诗文中大量运用《左传》典故,一方面表现出庾信诗人独立品格对其文学创作的影响,另一方面也表现出庾信在与北朝统治者合作同时,内心深处对北朝胡族统治集团的一种潜在的文化对抗心理。

三

刘勰曾说:“文变染乎世情,兴废系乎时序。”[6](P479)诚如斯言,作为文学创作主体的作家,他不可能完全脱离于当时文学风气与创作思潮的影响。庾信作为一代文宗大家,其在诗文中多次引用《左传》典故,亦与当时文学风气有密切的联系,即在注重门第观念的影响下,追求唯美文风以及文雅的创作倾向,不仅是南北文人标榜自我身份的象征与标志,也是最高统治集团推崇博学多识的文化政策的社会效应结果。对于此,钟嵘曾明确地指出:“近任 、王元长等,词不贵奇,竞须新事,尔来作者,浸以成俗”,“文章殆同书抄”。[9(P20-21)而庾信作为著名的南阳新野庾氏文学世家的后裔,其早年在南方就已声名鹊起。时人称赞他说:“鸿名重誉,独步江南”,“妙善文词,尤工诗赋,穷缘情之绮靡,尽体物之浏亮,诔夺安仁之美,碑有伯喈之情,箴似扬雄,书同阮籍”。[10](P51,53)可以说,南朝文学风气的影响,以及诗人创作经验的积累和卓越才情,使得庾信能自由出入经史子集、三教九流以及稗史传说之中,从而扩大了用典的题材和领域[11](P50)。加之庾信精熟于春秋学的缘故,其在诗文中,对于《左传》中的事与人,文辞的运用,就成了信手拈来之事。

“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”庾信的使事用典,之所以没有落入齐梁文人“殆同书抄”的窠臼,则得益于诗人后期的人生经历。对于此,大诗人杜甫可谓慧眼独具。他一针见血地指出:“羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。”(《咏怀古迹五首》其二)正如上文所提及的,文学侍臣与诗人的双重文化身份,使得诗人在运用《左传》典故中,不仅是一种文学创作技巧上的需要,也是诗人有国难投、无家可归的乡关之思的集中显现。这一点在庾信的《哀江南赋》和《拟咏怀二十七首》体现得尤为明显,在这两部作品中,被誉为“赋史”的《哀江南赋》所用《左传》的典故共86次,占作品用典的五分之一多[2](P113-114),而作为庾信后期悲愤之情的代表作《拟咏怀二十七首》则为12次。由此可见,在使事用典的风气影响下,庾信后期对于《左传》文学精华的吸收与借鉴,虽非出自于自觉自愿,但在艰难的磨合过程中,却使得庾信受到了北方风物所特有的粗放和质朴的濡染,从而使他在对《左传》的典故运用中,反而融入了刚健和质朴的文风。正是缘于此,清人评价庾信说:“(庾)信北迁以后,阅历既久,学问弥深,所作皆华实扶,情文兼至。抽黄对白之中,灏气舒卷,变化自如,则非(徐)陵之所能及。”[12](P1276)的确,穷而后工,老而更成,庾信的才情超绝和晚年的困苦生涯,使得《左传》在庾信的笔下,绽放出新的艺术光彩和魅力。与此同时,庾信对于《左传》的引用和改造,也使得枯燥的历史事件、概念化的历史人物,更富于深刻的社会现实内容,更具情感艺术的感染力。

[1][唐]令狐德 等.周书[M].北京:中华书局,1974.

[2]徐宝余.庾信研究[M].上海:学林出版社,2003.

[3]罗宗强.魏晋南北朝文学思想史[M].北京:中华书局,1996.

[4][韩国]姜必任.庾信对北朝文化环境的接受[J].文学遗产,2001(5).

[5]余恕诚.李白与长江[J].文学评论,2002(1).

[6]周振甫.文心雕龙注释[M].北京:人民文学出版社,1981.

[7][西汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1963.

[8]王坤,曹旭.南北朝诗歌用典的大师——读庾信的《拟咏怀》[J].古典文学知识,2013(2).

[9]徐达.诗品全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1992.

[10][北周]宇文 .庾子山集序[A].庾子山集注[M].北京:中华书局,1980.

[11]周广璜.“融同会异,混合古今”——庾信用典艺术发覆[J].文史哲,2010(5).

[12][清]纪昀等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1983.