大豆低聚糖对肠道菌群的调节作用

2013-09-04张立峰刘庆富宁海凤

张立峰,刘庆富,宁海凤

(临沂艾德森生物科技有限公司,山东临沂276036)

健康人和动物的胃肠道内寄居着种类和数量繁多的微生物,这些微生物统称为肠道菌群。肠道菌群按一定的比例组合,各菌互相制约,互相依存,在质和量上形成一种生态平衡[1]。肠道菌群的组成能反映肠道代谢的情况,它对有机体有不同的影响[2]。随着微生态学的发展,人们已经认识到肠道正常菌群,特别是双歧杆菌、乳酸菌等对维持一个良好的肠内菌群结构及机体的健康具有重要的作用[3]。作为宿主体内的正常微生物优势菌群成员的益生菌,可以调整菌群失调,使宿主恢复生态平衡。双歧杆菌、乳酸杆菌是机体肠道内两种最重要的益生菌[4]。目前,增殖人体内双歧杆菌、乳杆菌的途径主要为口服活菌制剂和利用促生物质(益生元)在肠道内自然增殖法两种,其中利用益生元自然增殖法安全无毒、稳定高效,此类生物制品以极快的速度在全球医药、食品及饮料添加剂领域得到了广泛的应用[5]。低聚糖主要分为普通低聚糖和功能性低聚糖两大类,功能性低聚糖不易被消化道中的酶分解,进入大肠后能有效地促进人体内双歧杆菌等有益菌的生长繁殖,长期食用可达到抑菌、通便和提高营养吸收率的目的,其相关研究开发已引起全世界广泛的关注[6]。大豆低聚糖是大豆中可溶性寡糖的总称,主要由棉籽糖、水苏糖、蔗糖组成,具有生理功能的是水苏糖、棉籽糖[7]。此外还含有少量其他糖类,如葡萄糖、果糖、右旋肌醇甲醚、半乳糖肌醇甲醚等[8]。大豆低聚糖在成熟的大豆干基中一般占10%,其中水苏糖4%、棉子糖1%、蔗糖5%,具有低甜度、低热能、稳定好等特点[9]。随着人们对低聚糖功效性的逐渐认可,低聚糖及其制品必将普及化、多元化,低聚糖作为超强益生元,必将为人类的健康事业做出重大的贡献并产生巨大的经济效益和社会效益[10]。

1 材料与方法

1.1 实验材料

山松大豆低聚糖口服液 山松生物制品有限公司生产,推荐成人日服用剂量10mL/60kg·bw;雌性小鼠 18~22g。

1.2 实验方法

1.2.1 小鼠灌胃实验 基础饲料饲喂小鼠3d后,随机分成1.67mL/kg·bw组、3.33mL/kg·bw组、5.00mL/kg·bw组及对照组。实验组以相应剂量的山松大豆低聚糖口服液灌胃,对照组以蒸馏水灌胃,每天一次,连续灌胃14d。最后一次灌胃24h后,无菌采取小鼠粪便,接种在各培养基上进行培养,检测肠杆菌、肠球菌、拟杆菌、产气荚膜梭菌、乳酸杆菌、双歧杆菌数量。

1.2.2 人体试食 实验之前,无菌采取受试者粪便,检查肠杆菌、肠球菌、拟杆菌、产气荚膜梭菌、乳酸杆菌、双歧杆菌等指标。受试者每日服用大豆低聚糖1次,每次10mL,连续14d。最后一次服用24h后,无菌采取受试者粪便,再次检验上述指标。

1.2.3 统计学处理 分别对不同剂量组小鼠与对照组进行比较。所有实验数据均以均数±标准差(±S)表示,采用SPSS软件进行分析。

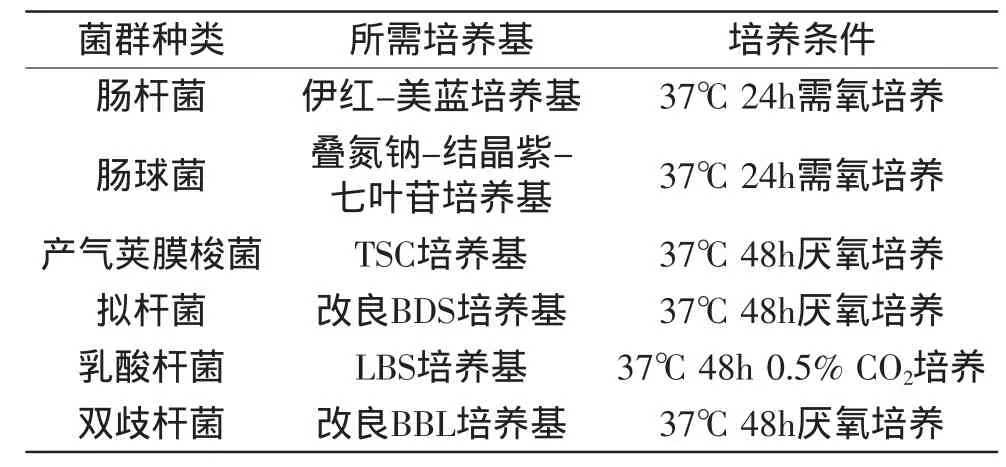

1.2.4 各菌培养条件

表1 各菌种培养条件Table 1 The culture conditions of different bacteria

2 结果与讨论

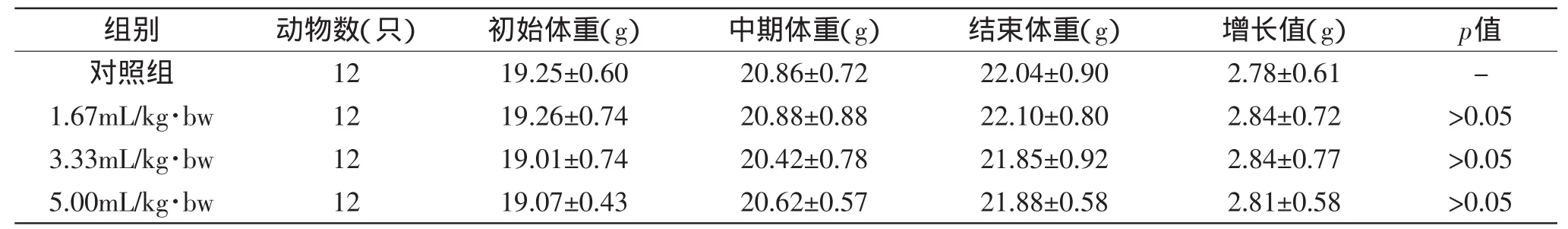

2.1 大豆低聚糖对小鼠体重的影响

由表2可知,按实验所设定的剂量组对小鼠灌胃大豆低聚糖后,与对照组相比,小鼠体重无显著性变化(p>0.05)。

2.2 大豆低聚糖对小鼠肠道杆菌的影响

表2 大豆低聚糖对小鼠体重的影响Table 2 Effect of soybean oligosaccharides on the weight of mice

表3 大豆低聚糖对小鼠肠道杆菌数量的影响Table 3 Effect of soybean oligosaccharides on Enterobacter number in mouse intestine

由表3可以发现,与对照组小鼠相比,1.67mL/kg·bw剂量组与3.33mL/kg·bw剂量组的小鼠肠道杆菌数量无显著性差异(p>0.05),5.00mL/kg·bw剂量组的小鼠肠道杆菌数量与对照组相比有显著性差异(p<0.01)。

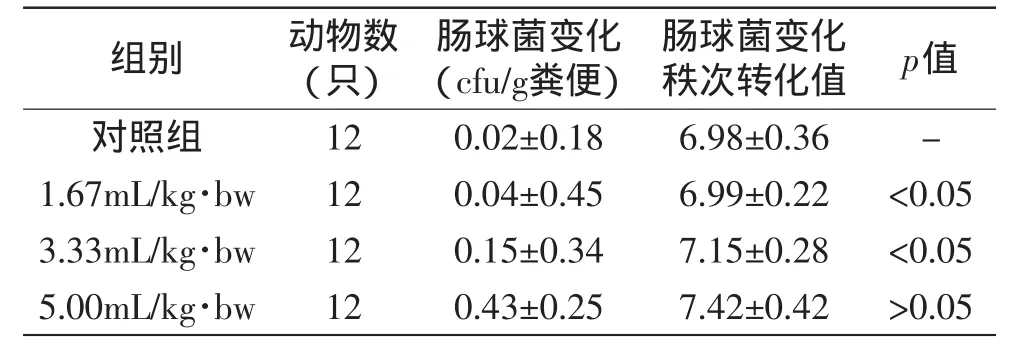

2.3 大豆低聚糖对小鼠肠道球菌的影响

由表4可知,与对照组相比,1.67mL/kg·bw组与3.33mL/kg·bw组小鼠肠球菌数量均有显著性提高(p<0.05),而5.00mL/kg·bw组则无显著性差异(p>0.05)。

表4 大豆低聚糖对小鼠肠道肠球菌数量的影响Table 4 Effect of soybean oligosaccharides on Enterococcus number in mouse intestine

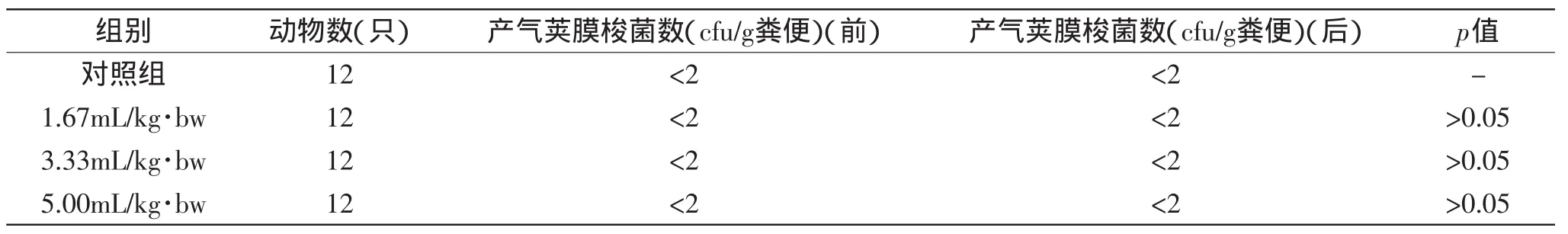

表5 大豆低聚糖对小鼠肠道内产气荚膜梭菌数量的影响Table 5 Effect of soybean oligosaccharides on Clostridium perfringens number in mouse intestine

2.4 大豆低聚糖对小鼠肠道内产气荚膜梭菌数量的影响

由表5可知,与对照组相比,各剂量组小鼠肠道内产气荚膜梭菌数量无显著性差异(p>0.05)。

2.5 大豆低聚糖对小鼠肠道拟杆菌的影响

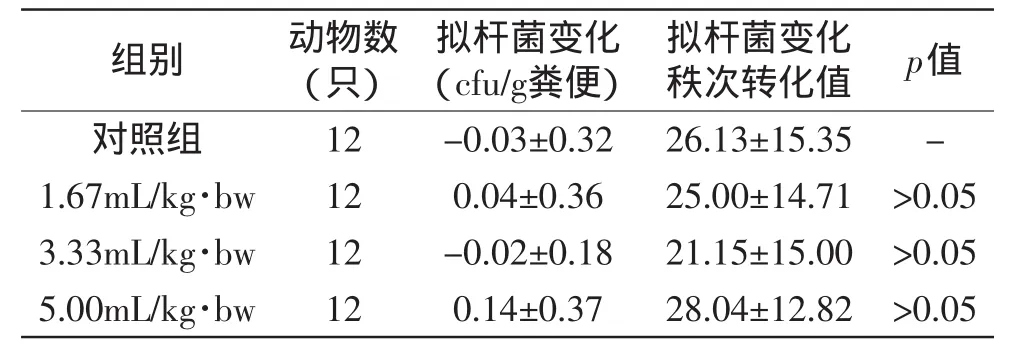

由表6可知,与对照组相比,实验前后不同剂量组小鼠肠道内拟杆菌数量的变化均无显著性差异(p>0.05)。

表6 大豆低聚糖对小鼠肠道内拟杆菌数量的影响Table 6 Effect of soybean oligosaccharides on Bacteroides number in mouse intestine

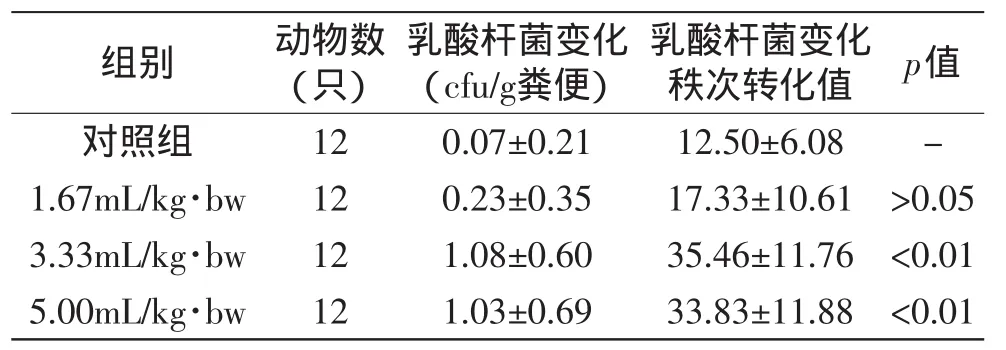

2.6 大豆低聚糖对乳酸杆菌数量的影响

由表7可以看出,与对照组相比,1.67mL/kg·bw剂量组小鼠肠道内乳酸杆菌数量无显著性差异(p>0.05),而3.33mL/kg·bw剂量组与5.00mL/kg·bw剂量组小鼠肠道内乳酸杆菌的数量极显著提高(p<0.01)。

表7 大豆低聚糖对小鼠肠道内乳酸杆菌数量的影响Table 7 Effect of soybean oligosaccharides on Lactobacillus number in mouse intestine

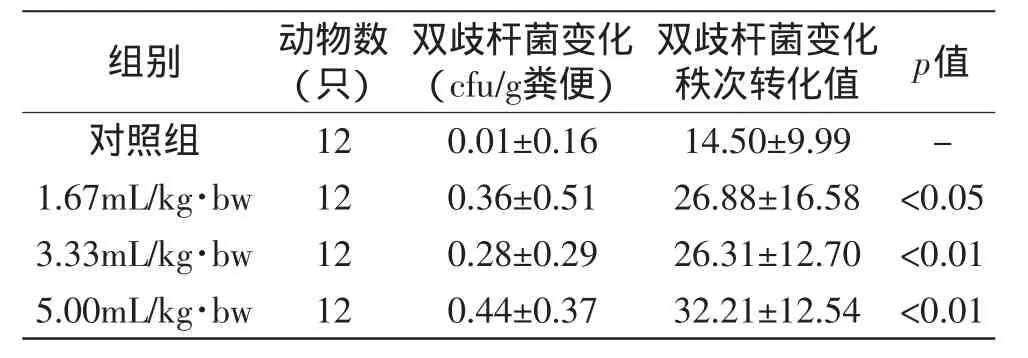

2.7 大豆低聚糖对肠道内双歧杆菌数量的影响

由表8可知,与对照组相比,实验设定的三个剂量组小鼠肠道内双歧杆菌的数量均发生了明显提高(p<0.05,p<0.01,p<0.01)。

表8 大豆低聚糖对小鼠肠道内双歧杆菌数量的影响Table 8 Effect of soybean oligosaccharides on Bifidobacterium number in mouse intestine

2.8 大豆低聚糖对人体肠道菌群的影响

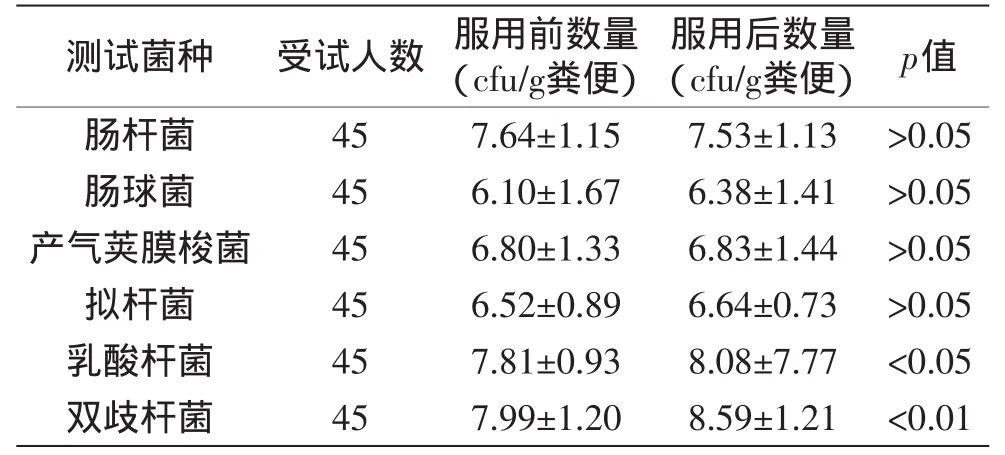

如表9所示,志愿者服用大豆低聚糖前后,其肠道内肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌、拟杆菌的数量均无显著性差异(p>0.05),而乳酸杆菌(p<0.05)、双歧杆菌(p<0.01)的数量则显著提高。实验期间,未见受试人群有不良反应。

表9 大豆低聚糖对人体肠道菌群的影响Table 9 Effect of soybean oligosaccharides on human intestinal flora

3 结论

通过给小鼠灌胃不同剂量的大豆低聚糖发现,5.00mL/kg·bw剂量组的小鼠肠道杆菌数量有显著性提高;1.67mL/kg·bw和3.33mL/kg·bw的剂量可增殖小鼠肠道内的肠球菌;各剂量组小鼠肠道内产气荚膜梭菌和拟杆菌数量均无明显变化;3.33mL/kg·bw与5.00mL/kg·bw剂量组小鼠肠道内乳酸杆菌数量均有显著性提高;1.67、3.33、5.00mL/kg·bw剂量组小鼠肠道内双歧杆菌的数量均发生了明显提高。同时还发现肠杆菌和肠球菌的增加幅度小于乳酸杆菌与双歧杆菌的增加幅度。通过人体试食发现,大豆低聚糖可有效增殖人体肠道内的乳酸杆菌与双歧杆菌,而不增殖产气荚膜梭菌。

[1]徐苇.大豆低聚糖的特性及在食品中的应用[J].中国食品添加剂,2005(4):77-80.

[2]于治中,丁长河,李里特.大豆低聚糖的生产、生理功能及其应用[J].中国食品添加剂,2007(1):159-164.

[3]闫静弋,张俊黎.大豆低聚糖生理保健功能研究进展[J].预防医学杂志,2004,20(3):267-269.

[4]王娅芳,孙晓红,吴国华,等.不同膳食中大豆低聚糖对肠道益生菌及短链脂肪酸的影响[J].预防医学情报杂志,2007,23(5):540-544.

[5]史先振,朱圣陶,贺峰.木糖调节小鼠肠道菌群作用的研究[J].食品科学,2009,30(1):265-267.

[6]杨正梅,卜友泉,何瑞国.低聚果糖的生物学效应及其安全性研究进展[J].生命科学研究,2004,8(4):122-126.

[7]徐致远.乳杆菌的肠道定殖和菌群调节作用研究[D].无锡:江南大学,2006.

[8]郭本恒.人肠道菌群的生理功能[J].中国乳品工业,2001,29(4):20-22.

[9]周景欣,袁杰利,李新仑.几种益生元制剂对肠道菌群作用效果的研究[J].中国微生态学杂志,2008,20(2):145-153.

[10]徐洲,张超,魏琴,等.低聚糖在改善胃肠功能中的应用[J].食品科学,2010(17):357-358.