淮阴区河堤防护林经济效益管理的探索

2013-08-31胡杰明

胡杰明

(淮安市淮阴区河湖管理处,江苏淮安 223300)

河堤防护林是利用河道堤防工程管理范围内堤身、滩地栽植的以防风固土、防浪护堤、涵养水源、保持水土、改善生态、发展经济等功能的人工林。笔者以淮阴区为例对河堤防护林的经济效益管理模式进行了一些探讨。

1 基本概况

淮阴区位于苏北平原腹地,南北长约62.5 km,东西宽约38.5 km,面积约1264.10 km2。本区属黄泛冲积平原,沙壤土占全区总面积的76.8%,地势平坦,是沂水与淮水交汇处,素有“洪水走廊”之称。洪泽湖、二河、中运河、废黄河、淮沭河、盐河、六塘河穿境而过。全区流域性、区域性河道堤防长239.9 km,堤防管理范围内宜林面积26189亩,已绿化面积25868亩,绿化率达98.8%。

2 河堤防护林经济效益管理经历的几种模式

2.1 单位集中统一管理模式

20世纪80年代以前,淮阴区河堤堤身与滩地基本上是空地,长期存在不同程度的沙土流失现象。20世纪80年代初,在主管部门的大力支持下,经过管理单位多年不懈的努力,河堤管理范围内的防护林建设逐步展开,为万亩河堤防护林发展奠定了坚实的基础。

过去,河堤防护林是国有资产,所有权和管理权全部属于管理单位,即淮阴区河湖管理处。从植树品种、经费投入到收入分配等都是管理单位统一安排,基本上延续计划经济时代的集中统一管理模式。随着计划经济向市场经济转型,原来的单位集中统一管理模式已不适应新形势发展的需要,无法调动单位职工与沿堤干部群众参与河堤防护林管理的积极性。同时,存在河堤防护林管理经费投资缺口较大与树木成材后防盗管理十分棘手的难题。

2.2 绿化分成经营管理模式

20世纪90年代初,由原来单位集中统一管理模式逐步向“绿化分成经营”管理模式转变。绿化分成经营就是:管理单位将国有河道堤防工程范围内的空地作为资产与沿线农户合作经营,双方以合同形式约定双方责任、权利与伐树时的收益分成比例(以下简称绿化分成经营)。分成比例有两种形式:一是管理单位提供树苗给合同乙方栽植并管理,管理单位与合同乙方的分成比例是6∶4;二是管理单位不提供树苗,乙方自购树苗自栽自管,其分成比例是5∶5。这种管理模式给沿堤群众带来可预见的经济利益,激发了地方群众参与河堤防护林管理的积极性,使河堤防护林建设工作进入快速发展阶段。这种管理模式解决了管理经费投资缺口,但后期存在少数合同乙方私自砍伐,逃避与管理单位分成,给管理单位防盗管理工作带来一些难度。

2.3 绿化承包经营管理模式

2000年前后,在实行“绿化分成经营”管理模式的同时,又逐渐产生“绿化承包经营”管理模式。绿化承包经营是:管理单位将河道堤防工程范围内空地承包给大堤沿线农户,承包人每年向管理单位缴纳合同约定的承包金。这种管理模式可以减少单位在河堤防护林管理过程的资金投入,也不存在后期树木防盗问题。然而,年承包费仅30~80元 /亩,由于该种管理模式可预见经济效益尤为明显,因而得到高速发展。2002年底,据资料统计,河道堤防工程管理范围内的已植树面积占宜林面积的98.6%,彻底消除裸体堤段。其中,绿化承包经营管理模式植树面积占堤林绿化总面积的65.3%,与绿化分成经营管理模式相比,管理单位的经济收入受到一定影响。同时,存在局部地段订立绿化承包经营合同时操作程序不透明,尤其在承包人取得经济利益为当地群众所了解时,引发周围群众的嫉妒,容易发生地方群众矛盾,影响社会稳定。

2.4 绿化租赁经营管理模式

自2011年开始,管理单位将“绿化承包经营”与部分“绿化分成经营”合同相继到期的地段,采用面向社会公开竞标的方法决定新一轮河堤防护林绿化经营权,竞标获得者与管理单位签订“绿化租赁经营”合同,明确双方的权利与义务。绿化租赁经营管理模式,既大幅度提高了管理单位经济收益,又弥补了以前管理模式存在的不足之处。

3 河堤防护林各种管理模式的经济效益分析

3.1 不同管理模式产生的经济收益

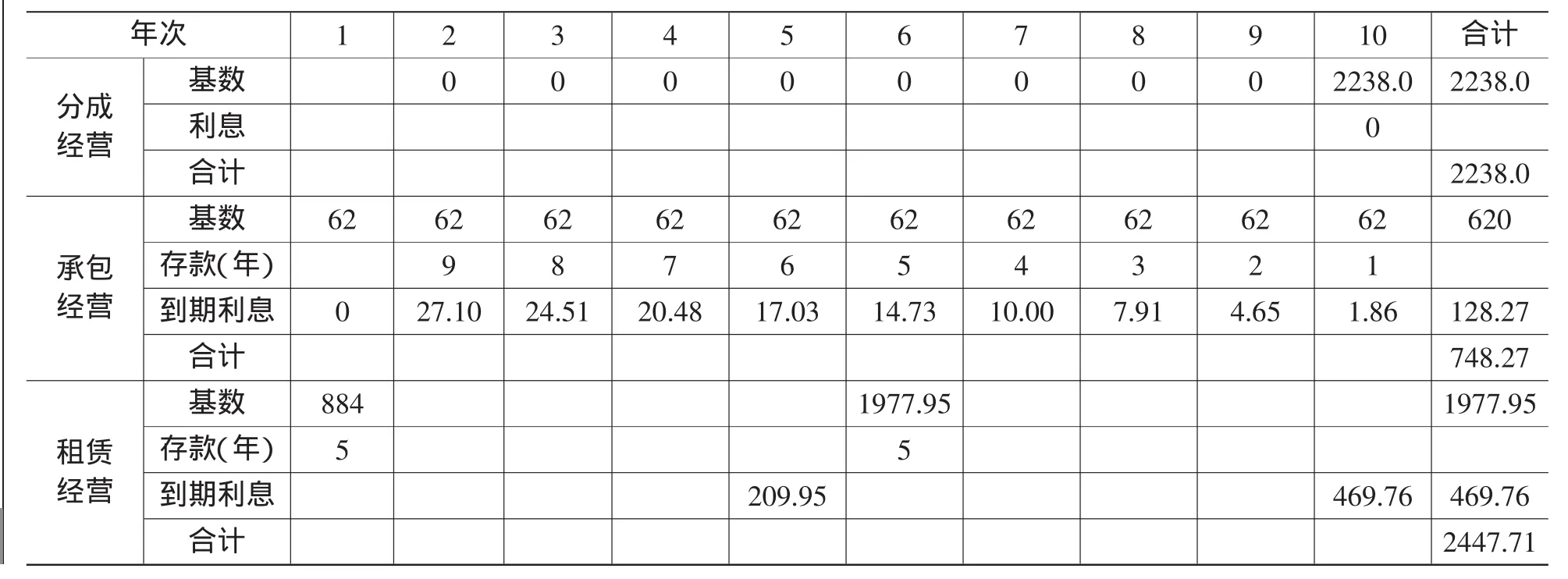

绿化分成经营管理模式:甲乙双方的分成比例为6∶4或5∶5,合同有效期一般在10年。据区林业站以每亩栽树24棵、成材率为 100%、每棵杨树10年材积在0.32m3左右、目前市场价格620元 /m3计算,每亩10年总收入4761.6元。其中,扣除育林基金6%,每亩实际10年收益4475.9元。按5∶5分成计算,管理单位应得223.8元 /亩 /年。

绿化承包经营管理模式:不同年度承包费标准有所不同,2005年之前绿化承包费为 30~50元 /亩 /年,2006~2010年绿化承包费在 50~80元/亩/年,近3年,经计算平均收益62元/亩/年。

绿化租赁经营管理模式:自2011年2月份到2013年3月份,共计13宗河堤防护林地458亩纳入竞标,竞得最高价300元 /亩 /年、最低价120元/亩/年,用加权平均法计算为176.8元 /亩 /年。前5年租赁费于竞标后3日内一次性缴纳,后5年租赁费在合同生效第5年底一次性缴清。

3.2 不同管理模式的收益分析

绿化分成经营管理模式在合同生效后9年内的收益是零,第10年管理单位收入是2238.0元/亩。

绿化承包经营管理模式自合同生效后,每年年底管理单位收入承包款62元/亩,次年初作为定期存款存入银行。如存款时间为9年,先是本金定期存款5年,到期后本息转存定期3年,3年到期后本息转存定期1年,到期本金与利息之和为该年度总收入,其它不同存款年数以此类推。利息标准按国家2012年公布的银行定期 5、3、2、1 年存款利息标准(年息4.75%、4.25%、3.75%、3.0%)计算,经计算10年本息总收入为748.27元 /亩。

绿化租赁经营管理模式在签约时,管理单位的经济收益为176.8元/亩×5年=884元/亩,同样作为定期5年存入银行;第5年底收入同为884元/亩,与前5年的本息再以定期5年存入银行(利息计算方法、标准与绿化承包经营模式相同),经计算10年总收入为2447.71元/亩。不同管理模式的经济收益计算情况见表1。

从计算数据看,绿化租赁经营管理模式与绿化分成经营管理模式的总收入分别是绿化承包经营管理模式的3.27倍与2.99倍,经济效益明显高于绿化承包经营管理模式的经济效益。

3.3 林业专业技术指导对堤林经济效益的影响

“年年绿化年年补,来年还是差不多。”这是20世纪80年代当地群众给堤防绿化编的顺口溜,充分反应了当时堤防绿化管理模式的乏力和低效。由于管理单位缺少林业专业技术指导,对树苗品种的优劣,树坑大小与深浅,复土、浇水等没有详细的质量要求,而出现树苗质量低劣、幼苗缺水、人为破坏与牲畜损害等,导致存活率很低。据淮阴区林业部门统计,20世纪90年代前堤防管理范围内植树年成活率在45%左右,之后2年虽然补栽成活,但不同年份的苗木互相间影响太大,导致出材率较低。

20世纪80年代初,在河堤防护林建设的起步阶段,植树品种是以泡桐与洋槐为主。20世纪90年代以后,随着市场需求的变化,速生杨树的经济效益凸显。在经济利益驱使下,该区速生杨树逐步占据本地的林木市场。经统计,1998年河堤防护林的杨树面积占已绿化面积的92%,2001年河堤防护林的杨树面积占已绿化面积的100%。

林木品种单一化出现了一些问题:一是杨树品种单一给害虫提供了适宜的蔓延环境,发生虫害后,没有生物带隔离,害虫四处觅食而遭遇不到天敌吞食,造成虫害大面积趁势蔓延;二是植物缺乏多样性,导致以某些植物为寄主的昆虫种类减少,杨树害虫的天敌也相应减少,破坏了复杂的食物链,从而使害虫的种类种群得到异常增殖,造成杨树虫害发生后因无天敌吞食而快速蔓延。经本区林业部门统计,2010年爆发的春季杨树害虫草履蚧、秋季杨树害虫杨小舟蛾灾害,受害河堤防护林21492亩,受害率达82.1%,其中,严重受灾9173亩,受灾率达35%。因为河堤防护林病虫害防治方面缺乏相关专业技术指导,以致失去防治病虫害的最佳时机,病虫害致灾现象屡见不鲜,使河堤防护林正常生长受到很大影响。

表1 不同管理模式的经济收益计算表 (单位:元)

4 创新河堤防护林经济效益管理模式

河堤防护林经济效益管理模式是多种管理措施的综合运用。为了提高河堤防护林的经济收益,近年来,淮阴区分别采取了以下几种措施:

4.1 完善河堤防护林管理制度

近年来,管理单位修订完善了河堤防护林管理制度。制度规定所有河堤防护林树木分段到人,明确责任人的管理范围与相关职责,并建立以责任人每日巡查1次与不定期二层复查相结合的监督管理网络(二层复查是河湖管理处隶属的第一线管理站站长必须每周1次不定期全面巡查各自的管理范围,河湖管理处每月1次不定期的巡查全区所有流域性、区域性河道堤防工程管理范围)。同时明确奖惩措施,对在保护河堤防护林方面做出贡献的单位或个人给予不同程度奖励,对少数人违反管理制度给河堤防护林造成一定经济损失的,视情节轻重给予处罚。

2010年,某河道2处责任段树木被盗,在制度规定时间内责任人没有找到盗窃者挽回经济损失,管理单位根据相关制度,责令堤段林木责任人全额赔偿2600元,扣除相关站长河堤防护林管理保证金500元,并在单位内部通报批评。其他基层管理站在保护河堤防护林工作中成绩明显,受到了不同程度的奖励。管理制度与激励机制保障了河堤防护林的良性发展。

4.2 规范河堤防护林档案管理

河堤防护林档案是记录河堤防护林发展的历史过程。2010年3季度,单位专门设立档案室,购置电脑、空调、档案柜、灭火器、温度计等专用物品,并安排专人负责管理有关资料。经过3个月的努力,2010年10月份,全区1605份河堤防护林合同中,绿化分成经营348份、绿化承包经营1257份都得以分类归档,并对每份河堤绿化合同中的乙方姓名、住址、绿化位置、绿化面积、合同性质、合同到期时间、病虫害发生与防治情况等进行了分类整理统计,同时用电子文档保存,既保证档案安全又减少查找程序,为以后编写河堤防护林更新计划与河堤防护林管理规划等提供了基础性资料。

4.3 聘请林业专业技术人员

林业技术指导是提高河堤防护林经济效益管理质量的主要方法之一。为了解决单位无法新进林业专业编制人员与河堤防护林建设亟需林业专业技术人才之间的矛盾,2011年初,管理单位聘请淮阴区林业站专业技术人员不定期对堤防管理养护人员进行林业管理与病虫害防治方面的技术培训,并对全区河堤防护林生长情况不定期的进行检查,落实长期监测、提前预防、早期治疗的防治措施。通过2年实践,经林业部门统计,2011年、2012年度的杨树虫害受灾率为零,受害率都控制在2.2%左右,对林木健康生长起到了重要作用。

4.4 引导绿化品种多元化

以前,本区境内的河堤防护林的树木品种全部是杨树,因2010年度春、秋两季虫害导致河堤防护林严重受灾,给树木生长造成一定影响。为此,管理单位请淮安市林业部门专家会诊,专家认为根本原因是树木品种单一化。针对存在问题,2011年春,管理单位与市林业站合作在淮沭河西堤8K+800m--10K+600m堤身与滩地135亩范围内,采用女贞、国槐、淡竹、柳树、意杨等进行间作试验。采取增加植树品种多样性的方法,为多种昆虫生长提供适宜环境,通过增加杨树害虫的天敌与在杨树之间构筑生物隔离带,阻断杨树虫害直接传播的途径。该区计划在小范围内先行试验成功后,再大面积引导推广。

4.5 绿化经营权管理公开透明

自2011年起,管理单位已将合同到期的面积较大且连片地段采用“绿化租赁经营”模式面向社会公开竞标;对合同到期的面积小且零散不宜竞标的地块,采取在原村组群众中按照公开、公平、自愿的原则继续延用“绿化分成经营”模式决定绿化经营权。通过2011~2013年度的实践,该方法既消除了封闭式操作引发的各种矛盾,还大幅度提高了单位的经济收益。

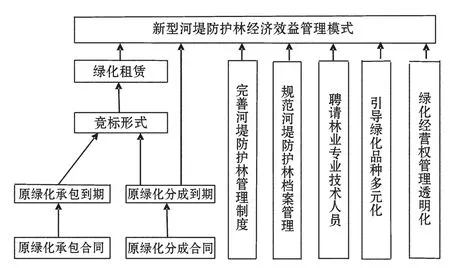

4.6 创新河堤防护林经济效益管理模式

在多年探索的基础上,河堤防护林经济效益管理中形成了逐步淘汰绿化承包经营管理模式、合理保留绿化分成经营管理模式、稳步推进绿化租赁经营管理模式、完善河堤防护林管理制度、规范河堤防护林档案管理、聘请林业专业技术人才、逐步引导绿化品种多元化等新型河堤防护林经济效益管理模式,见图1。

图1 新型河堤防护林经济效益管理模式示意图

5 结束语

30多年来,淮阴区河堤防护林经济效益管理经历了单位集中统一管理模式、绿化分成经营管理模式、绿化承包经营管理模式。2011年以来采取的新型河堤防护林经济效益管理模式在3年的实践中,使单位面积的经济效益明显提高。但因对新型河堤防护林经济效益管理模式在相关方面的宣传力度不大,沿堤部分干部群众对河堤防护林管理模式中的绿化租赁经营方面了解甚少,竞标意识淡薄,需要在今后的实践过程中逐步改进工作方法。